過失割合で何が変わる?交通事故の示談交渉で過失が重要な理由を解説

更新日:

過失割合が変わると最終的な損害賠償金の受取額が変わるので、交通事故の示談交渉における過失割合の決定は非常に重要です。

本記事では、過失割合が交通事故に与える影響や過失割合はどうやって決められるのか、事故パターン別の基本の過失割合などについて解説していきます。

なお、本記事で紹介している過失割合は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

交通事故の過失割合とは?

交通事故の過失割合とは、交通事故が起きた責任割合を数値化したものをいいます。

事故の当事者双方にどの程度の不注意(注意義務違反)や回避可能性などがあったかを判断して、数字に表します。

過失割合をもっと理解する

交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順

過失割合で何が変わる?

過失割合とは何かがわかったところで、次は過失割合で何が変わるのかを解説していきます。

損害賠償金の受取額が変わる

交通事故において過失が付くと、過失割合分、受け取れる損害賠償金額が減ってしまいます。このことを過失相殺といいます。

過失相殺は、損害を公平に分担することを目的に行われ、慰謝料だけでなく治療費や休業損害、物損の修理代などについても減ってしまうので注意が必要です。

過失相殺後の損害賠償金額は、基本的には「もともとの損害賠償金額×(100%-自身の過失割合)」で計算されます。

具体例として、もともとの損害賠償金額が1000万円だった場合、受け取れる損害賠償金額は、被害者の過失割合が1割(10%)なら100万円減りますが、過失割合が2割(20%)なら200万円減り、100万円も違いが出てきます。

ただし、過失相殺については以下の点もおさえておきましょう。

- 健康保険や労災保険から保険金を受け取った場合、過失相殺の計算は上記と異なる

- 過失相殺による減額分は、自身の人身傷害保険でカバーできる

- 相手方自賠責保険会社に損害賠償請求(被害者請求)した場合、過失相殺による減額幅は小さくなる(過失割合が70%未満なら減額されずに全額支払われる)

上記について詳しくは、以下の関連記事で解説しています。過失相殺による影響をより詳しく把握するのに役立ててください。

過失相殺をもっと理解する

病院窓口での治療費支払いが変わる

交通事故の被害者は、病院で治療費を負担しなくてよいケースが多いといえます。これは、相手方任意保険会社が病院に直接治療費の支払い(一括対応)をしているからです。

しかし、被害者側の過失割合が高いと(通常、40%程度を超えると)、相手方任意保険会社が治療費を直接支払い(一括対応)してくれなくなる可能性が高まります。

一括対応をしてくれない場合、交通事故被害者は病院窓口で治療費を自己負担する必要があります。

もっとも、自己負担した治療費は示談金の一部として相手方の過失割合分は当然請求可能です。もし、相手方から示談案を提示された際、治療費が含まれていなかったり、ご自身が負担してきた金額と違う場合は問い合わせてみてください。

関連記事

示談交渉を弁護士に任せるメリットはたくさんある▶交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?

相手への損害賠償金の支払いの有無・金額が変わる

過失割合が変わると、損害賠償額金の受取額だけでなく、相手への支払いが必要かどうかやその金額も変わってきます。

交通事故では、被害者側だけでなく加害者側にも損害が発生することがありますが、被害者側にも過失が認められる場合、被害者側から加害者側へ過失割合分の損害賠償金の支払い義務があるのです。

具体例として、被害者(過失割合20%)の損害額が100万円、加害者(過失割合80%)の損害が50万円の事案を想定してみましょう。

この場合、被害者の損害賠償金の受取額は、100万円×(100%-20%)=80万円と、20万円減額されてしまいます。

それだけでなく、被害者は、加害者側へ過失割合分の損害賠償金10万円(50万円×20%)を支払う必要があります。

なお、当事者双方に支払義務が発生する場合、示談交渉ではクロス払い(過失相殺後の請求額を各自が支払う方法)か相殺払い(加害者が被害者の請求金額から加害者の請求金額を差し引いて支払う方法)かを決定する必要があります。

上記の事案で、相殺払いを選択した場合、被害者の受取額は80万円-10万円=70万円に減額されます。

過失割合は示談金額に直結する!

被害者側の過失割合が大きくなればなるほど、示談金額は大幅に減ってしまいます。いいかえれば、相手方から提示された過失割合を減らせれば、その分もらえる示談金は増えるということです。

相手方から提示される過失割合は必ずしも正しいとは限りません。以下のような理由から、被害者側に不利な過失割合になっていることも多々あるのです。

- 示談金を減らすため、あえて被害者側の過失割合を多めに見積もっている

- 加害者側に不利な事情が考慮されていない

もし過失割合について疑問や不満がある場合は、すぐに示談を受け入れず、法律の専門家である弁護士へ確認してみましょう。被害者自身で検討してみるより、これまでの判例に基づく見解が得られます。

もっとも、交通事故の過失割合は、事故の状況をしっかり聞いたうえでないと見通しを回答することもできません。アトム法律事務所では交通事故でケガをした方に向けた無料の法律相談を実施中です。

弁護士に過失割合のことを聞いてみたいという方は、ぜひ法律相談のご予約をお取りください。

過失割合はどうやって決まる?

つづいて、過失割合はどうやって決まるのか、過失割合を決めるときにどのような点でもめやすいのかを解説していきます。

スムーズに過失割合を決めるためにも、ぜひ確認しておきましょう。

過失割合は話し合いで決まる

交通事故の過失割合がどのくらいになるかは、相手方との示談交渉のタイミングで決められます。

警察が決めるわけではないため、交通事故証明書に過失割合は記載されていません。

被害者に過失がないケースでは、基本的に相手方任意保険会社が過失割合を提示してくるので、それについて納得いかない点があれば交渉をして、最終的な過失割合を決めるといった流れになります。

一方、双方に過失があるケースでは、当事者同士ではなく、基本的に保険会社同士が過失割合についての示談交渉を代行するので、保険会社同士ですり合わせした過失割合を各当事者に提示し、当事者双方の合意を得ていくという流れになります。

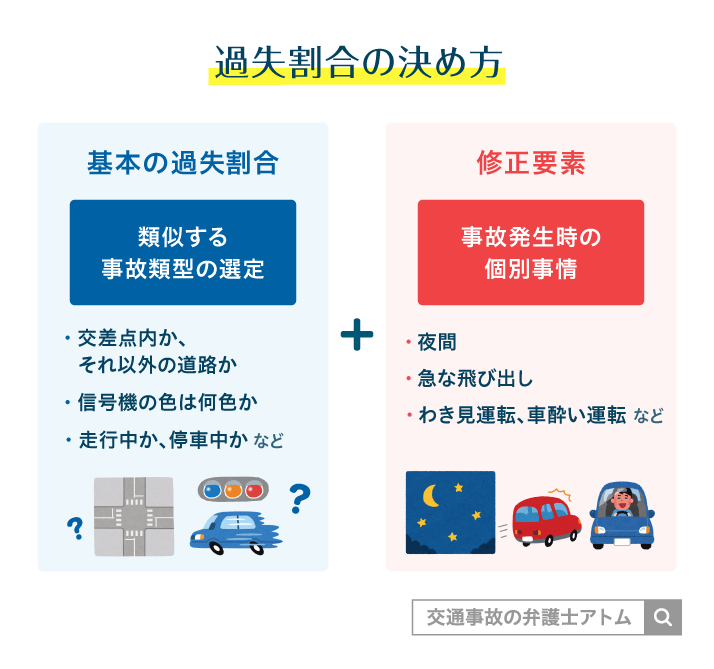

なお、過失割合の決め方は次の通りです。

- 「別冊判例タイムズ38号」(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)などの書籍を参考にして、似ている事故形態がどれかを判断し、基本の過失割合を確認する

- 実際の事故現場の状況や当事者の個別事情に応じた「修正要素」を確認し、過失割合に反映させる

修正要素とは、基本の過失割合を加算・減算する要素のことで、具体的には「速度違反」「既進入」「酒酔い運転」「事故発生時の道路状況」「直前直後横断(飛び出し)」「交差点での早回り右折」「一時停止後進入」「当事者の著しい過失・重過失」などがあります。

修正要素にはそれぞれ「過失割合+〇%」「過失割合-〇%」といった目安が決まっています。

この修正要素を基本の過失割合に反映させていくことで、より実際の事故状況に即した過失割合を認定して最終的な過失割合を決定していくのです。

修正要素は過失割合を左右するものなので、有利な修正要素の取りこぼしがないように反映させていくことが重要です。

詳しくはこちら

過失割合を誰がどのように決めるかについて詳しく解説しています。▶交通事故の過失割合は誰が決める?いつ決まる?算定方法や交渉のコツ

相手方との話し合いで決まらない場合はどうする?

当事者間での話し合いで過失割合が決まらない場合には、以下のような方法で過失割合を決定します。

ADR

ADRとは裁判外紛争解決(Alternative Dispute Resolution)の略称です。民間の第三者機関が紛争解決のお手伝いをしてくれます。

ADR機関として有名なのは、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターです。

基本的に無料で利用できますが、介入するADR機関はあくまでも中立的な立場をとります。

必ずしも被害者側の味方をしてくれるわけではない点には留意しておきましょう。

調停

調停は、裁判所が第三者として介入する、裁判に拠らない紛争解決の手続きです。

裁判官1名と調停委員2名以上で組織された調停委員会が、被害者と加害者双方から事情を聴取し、場合によっては調停委員会自らが職権で事実の調査をしたりします。

その後調停案が作成され、当事者双方が納得すれば紛争解決です。

調停が成立した場合、その内容は裁判の判決と同等の効力を持ちます。

この点はメリットと言えますが、調停の申し立てには費用がかかる点、示談交渉と同様に双方の合意が必要な点には要注意です。

示談ではなく調停で交通事故の解決を図るときは、『交通事故の民事調停とは?手続きの流れや示談決裂後の対応を弁護士解説』の記事をお役立てください。

裁判

裁判は、法廷で被害者と加害者の双方が自身の主張を述べたり証拠を提示したりなど立証活動を行い、最終的に裁判官が判決を言い渡すという手続きです。

過失割合について争う場合は、裁判所が被害を被ったと主張する人(原告)と被害を与えたとされている人(被告)をそれぞれ呼び出して事情を聴取し、過失割合を決定します。

相手方の合意なく過失割合が決められるため、相手との合意による過失割合決定が難しい場合には裁判となることが多いです。

ただし、裁判には費用と時間がかかること、被害者側にとって納得いかない過失割合になる可能性もあることには注意してください。

裁判についてくわしく知りたい方は『交通事故裁判の起こし方や流れ|民事裁判になるケースは?出廷は必要?』をご覧ください。

過失割合がどのくらいかは、相手方ともめやすい

すでに解説した通り、過失割合は示談金額を左右する重要なポイントです。

また、誰が見ても正解だと言えるような明確な答えがないため、過失割合がどのくらいになるかは算定者の裁量によって変わってしまうという面もあります。

こうしたことから過失割合は、示談交渉の中でももめやすい項目だと言えます。

示談交渉というと慰謝料やその他の示談金額に関する交渉を思い浮かべられがちですが、過失割合についてもぬかりなく交渉対策しておくことが重要です。

合わせて確認

示談交渉ではトラブルが起きがちです。過失割合をはじめ、どんなトラブルになりやすいのか事前に確認し、対策しておきましょう。▶交通事故の示談でもめる8ケースと保険会社とのトラブル対策・解決法

過失割合についてもめやすいケース

過失割合について被害者側と加害者側とで主張が食い違うことは珍しくありませんが、特に以下のケースではもめやすいです。

- 事故状況を示す証拠がない

過失割合は事故状況から算定するので、事故状況の認識が食い違い、客観的な証拠(ドライブレコーダーや防犯カメラの記録映像や刑事記録(実況見分調書)など)がなかったり、目撃者がいないともめてしまいやすい - 損害額が大きい

同じ過失割合でも、高い後遺障害等級がついた事故や死亡事故などで損害額が高額になるほど過失相殺で減額される示談金額が大きくなるので、過失割合に関する交渉が成立しにくい - 駐車場内などでの事故

過失割合の算定時に参考にする過去の裁判例などが少ないためもめやすい

それぞれで対処法が異なるので、事前にどのような理由でもめやすいかを予測して対策を立てておくことが重要です。

上記に当てはまるなら必見

過失割合はどうなる?事故類型別にチェック

交通事故の過失割合がどうなるかは、道路交通法などで定められた交通ルールを前提に事故のケース別に基本過失割合が定められています。

ここからは、事故のケース別の具体的な基本過失割合を紹介していきます。

ただし、過失割合は事故の細かい状況を反映させて柔軟に調整されます。ここで紹介する過失割合はあくまでも基本的なものであり、実際には事情に応じて増減することも多い点には注意してください。

追突事故・玉突き事故の過失割合

追突事故でも3台以上の自動車による玉突き事故でも、基本的に追突された側に過失割合は付きません。(被害者側に過失割合の付かない事故のことを「もらい事故」といいます。)

よって、追突事故・玉突き事故の過失割合は以下の通りです。

- 追突事故・玉突き事故の過失割合

- 追突した車:追突された車=100:0

- 事例

- 前から順にA車、B車、C車が走っており、最後方のC車がB車に追突、その勢いでB車がA車に追突した場合

- 過失割合はA車:B車:C車=0:0:100

ただし、追突された側の急停止によって追突事故が起きた場合など、追突された側にも過失割合が付くケースもあります。

追突事故の場合、追突された側は過失ゼロとなることがほとんどです。次に気を付けたいのは、適正な慰謝料を受け取れるかどうかということです。相手方から提示されている金額そのものが低いときは、いくら過失が付いていなくても、適正な慰謝料獲得を逃してしまいます。

合わせて読みたい

10対0事故の示談金相場はいくら?むちうちの慰謝料や計算方法がわかる

右直事故の過失割合

交差点内で直進車と対向車線の右折車が衝突した場合、基本の過失割合は「直進車:右折車=20:80」となります。

ただし、上記過失割合が妥当するケースは、一時停止規制のない同じくらいの道路幅での自動車同士の事故に限られる点には注意が必要です。

一時停止規制のあるケースや、優先道路・広路を直進中のケース、自動車とバイクの右直事故のケースなど、上記以外の事故状況の右直事故の過失割合が知りたい方は『右直事故の過失割合は?早回り右折など修正要素や10対0のケースも解説』を参考にしてください。

車線変更で起きた交通事故の過失割合

前方車が車線変更(進路変更)をして、後方から直進してきた車と衝突した場合、基本の過失割合は「前方車:後方車=70:30」となります。

ただし、たとえば以下の場合は過失割合が変動します。

- 前方車がウィンカーを出さずに車線変更した場合

- どちらかがゼブラゾーンを走行した場合

- 車線変更が禁止されている場所で車線変更した場合

- どちらかが速度違反をしていた場合

- 後方車に初心者マークがついていた場合

車線変更事故の過失割合については、『車線変更事故の過失割合|合流地点の事故は?よくあるケース』でより詳しく解説しています。

事故状況が上記のいずれかに該当する場合は読んでみてください。

子供の飛び出し事故の過失割合

子供の飛び出し事故の過失割合は、信号の色や子供の年齢などによって変わってきます。

たとえば信号のある横断歩道で発生した子供と直進車との衝突事故の場合、信号機の状況に応じて以下のような基本過失割合が定められています。

過失割合(子供:車)

| 信号 歩行者/車 | 子供 6歳未満 | 子供 6歳~13歳未満 |

|---|---|---|

| 青/赤 | 0:100 | 0:100 |

| 青点滅/赤 | 5:95 | 5:95 |

| 赤/赤 | 10:90 | 15:85 |

| 赤/黄 | 30:70 | 40:60 |

| 赤/青 | 50:50 | 60:40 |

自動車対歩行者の事故では、歩行者(特に子供)は保護の必要性が高い交通弱者として扱われる結果、上記のとおり、子供側が赤信号無視をしていても、自動車側が黄信号だと歩行者側より自動車側の過失割合が高くなったり、青信号でも双方の過失割合が変わらなかったりするので注意が必要です。

なお、子供が交通事故にあった場合には、以下のような注意点があります。

- 加害者である大人の証言の方が説得力があるとして、示談交渉で不利になる可能性がある

- 交通事故によって留年・長期休学した場合は、それに関する賠償請求ができる

上記のような子供の交通事故特有の注意点や、ここで紹介した以外の事故形態における過失割合については、『こどもの飛び出し事故対策と過失割合は?示談で不利にならない方法』で詳しく解説しています。

巻き込み事故の過失割合

巻き込み事故とは、車両が交差点などで右左折する際、その脇や後方から走ってきた自転車やバイクを巻き込んでしまう事故を言います。

巻き込み事故の基本の過失割合は以下の通りです。

巻き込んだ側:巻き込まれた側

- 自動車がバイクを巻き込んだ事故

- 左折する自動車が後方から来たバイクを巻き込んだ=80:20

- バイクを追い越し左折しようとした自動車がバイクを巻き込んだ=90:10

- 自動車が自転車を巻き込んだ事故

- 左折する自動車が後方から来た自転車を巻き込んだ=90:10

- 自転車を追い越し左折しようとした自動車が自転車を巻き込んだ=100:0

ただし、上記の過失割合は、さまざまな要素(修正要素)によって変動します。

巻き込み事故での修正要素については『巻き込み事故は内輪差が原因?事故の過失割合は?巻き込み事故の弁護士解説』で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

対向車が突っ込んできた事故の過失割合

対向車が突っ込んできて正面衝突した場合の過失割合は、センターラインの有無によって異なります。

過失割合(対向車:被害者)

- センターラインがある場合=100:0

- センターラインがない場合=80:20

※センターラインがあっても被害者側に過失割合が付くことがあります。▶対向車が突っ込んできた場合の過失割合

駐車場内で利用者同士の事故が起こった時の過失割合

道路外のスーパーやコンビニの駐車場、コインパーキングなどで利用者同士の接触事故が起こった場合にも、過失割合は争いになりやすいポイントです。

たとえば、駐車スペースから通路へ出ようとする車と、通路を走行する車の接触事故では、過失割合は70:30が基本となります。通路を走行する車の方が、基本的に過失が少ないとみなされるのです。

このように基本的な過失割合は決まっていますが、駐車スペース探しに気を取られていたり、発進時にブレーキとアクセルを踏み間違えるなど、事故の発生原因によっては過失割合は変動します。

状況別の過失割合を解説中

駐車場事故の過失割合の考え方!駐車場でぶつけられたら10対0?バック優先?

物理的な接触はなくても事故が起こった時の過失割合

なお、突っ込んできた対向車を避けようとした結果、相手車両とはぶつからなかったが他の車や人、ガードレールなどに衝突したという事故を「非接触事故」と言います。

非接触事故でも対向車に事故の原因があると認められれば損害賠償請求は可能ですが、以下の注意点があります。

- 非接触事故の過失割合算定は難しい

- 対向車がそのまま去ってしまった場合や対向車と事故の関連性を証明できなかった場合、単なる自損事故として処理されてしまう可能性がある

正しい過失割合が算定されなかったり、非接触事故が自損事故として処理されてしまったりすると、被害者側は大きな損害を被ってしまいます。詳しくは、『非接触事故(誘因事故)とは?立ち去りへの対処法や過失割合、慰謝料を解説』の記事もご参考ください。

その他のケースの過失割合はどのくらい?

ここまで紹介した以外の事故形態における過失割合は、以下の記事で紹介しています。

ただし、いずれも基本的な過失割合ばかりなので、該当する事故形態がない場合やより厳密な過失割合が知りたい場合は弁護士にご相談ください。

過失割合を言われたら

事故当事者の属性から過失割合を探す

弁護士に相談するときに知っておきたいこと

最後に、弁護士に相談したいと思った時に知っておくべきことを解説していきます。

弁護士に相談する際には、どんな弁護士を選ぶべきか?費用はどれくらいになるのか?といった不安があるでしょう。

そんな不安を解消するためにも、しっかり確認していきましょう。

弁護士を選ぶ時のポイントと無料相談窓口

弁護士に相談するときの弁護士選びのポイントは、以下の通りです。

- 交通事故案件の実績を確認する

交通事故案件を受け付けている事務所でも、実際には刑事事件など別のジャンルをメインに扱っている場合がある - 弁護士費用の説明の明瞭さを確認する

弁護士費用は事務所のホームページでも確認できるが、実際に見積もりを取って確認する方が安心 - 複数の事務所に相談してみる

無料で相談を受け付けている事務所もあるので、複数の弁護士に相談してみてアドバイスを聞いたり、依頼先を選定したりすることもできる

なお、弁護士への相談は、以下のような窓口で無料で受け付けています。

- 無料相談を受け付けている法律事務所

- 日弁連交通事故相談センター

- 各自治体の相談窓口

弁護士費用を気にして弁護士相談をしなかった場合、提示された過失割合を鵜呑みにして、被害者側の過失割合が必要以上に大きくなってしまい、弁護士費用を払うよりも大きな損失が出てしまう可能性もあります。

そのため、まずは無料で相談できる窓口にて、弁護士に過失割合を変更して受け取れる損害賠償金額を増額できる可能性があるかや弁護士費用がどれ位掛かる見込みかなどについて、話を聞いてみることをおすすめします。

無料相談窓口の紹介はこちら

アトム法律事務所の無料電話・LINE相談窓口はこちらから

アトム法律事務所では、交通事故でケガをした方に向けた無料の法律相談窓口を開設しています。

- 過失割合が適切なのか不当なのかわからない

- 過失割合に交渉の余地があるのか知りたい

- 示談金額が低い気がするが、過失割合の影響か?

こうした過失割合の疑問から示談金全般の疑問について弁護士が見解をお伝えします。まずは24時間365日年中無休で受付をしている相談のご予約をお取りください。

「法律相談は無料でも、実際依頼すると弁護士費用は高いんでしょう?」と思っている方に向けて、弁護士費用特約について簡単にご説明します。

弁護士費用特約とは何か

弁護士費用特約とは、主に自動車保険に付帯されている特約のことです。この弁護士費用特約が使える場合には、ご自身で加入されている保険会社が、原則300万円まで弁護士費用を補償してくれます。

自動車保険以外にも、火災保険やクレジットカードにも付帯されている場合があったり、保険契約者以外でも、一定の範囲の親族であれば利用できるケースもあります。

保険会社の約款しだいにはなりますので、まずご加入の任意保険会社に詳細をご確認ください。

アトム法律事務所の弁護士費用

- 法律相談:交通事故でケガをした方は無料

- 法律相談後にご依頼いただいた場合

- 弁護士費用特約がある方:保険会社に費用を請求、被害者のご負担金は原則なし

(約款で定められた弁護士費用特約の上限金額による)

- 弁護士費用特約がない方:着手金は原則無料、被害者のご負担金は事故内容による

- 弁護士費用特約がある方:保険会社に費用を請求、被害者のご負担金は原則なし

弁護士費用についても、法律相談で遠慮なくおたずねください。弁護士がわかりやすくお伝えしますので、安心して、まずは「0円でできる法律相談」を気軽にご活用ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了