後遺障害認定は厳しい?認定されない理由や認定率、対処法を解説

更新日:

後遺障害の認定確率は約4%といわれており、認定審査は厳しいといえます。被害者自身は認定基準を満たす後遺症があると考えていても、思うように認定されないこともあるでしょう。

まずは後遺障害認定されない理由を知って、この後どう対応するかを決めなければなりません。

後遺障害認定されない理由を踏まえて対策することで、異議申し立てによる再審査などで適切な認定を受けられる可能性が高まります。

この記事では、後遺障害認定の審査は厳しいということを前提に、納得のいく後遺障害等級に認定されない理由や、等級認定されない場合の対処法を解説しています。

後遺障害が認定されない理由は?

後遺障害が認定されない理由としては、様々なことが考えられます。ここでは以下の理由について詳しくみていきましょう。

- 治療期間が短い、通院日数が少ない

- 症状を裏付ける医学的他覚所見がない

- 書類の不備や不足がある

- 交通事故との因果関係が不明である

- 交通事故の規模が小さい

なお、すでに後遺障害認定を受け、認定されなかった方の場合は、後遺障害認定の結果通知書を確認してみてください。

結果通知書には後遺障害認定非該当の理由欄があるため、参考になるでしょう。

治療期間が短い、通院日数が少ない

治療期間が6ヶ月未満のときや、ひと月あたりの通院日数が10日を下回るときには、以下の点から後遺障害認定されない場合があります。

後遺障害認定されない理由

- もう少し治療をすれば完治するのではないかと疑われる

- 後遺障害等級認定されるほどの症状ではないと判断される

- 真剣に治療に取り組まなかったのではと不信感を持たれる

もう少しくわしく説明します。

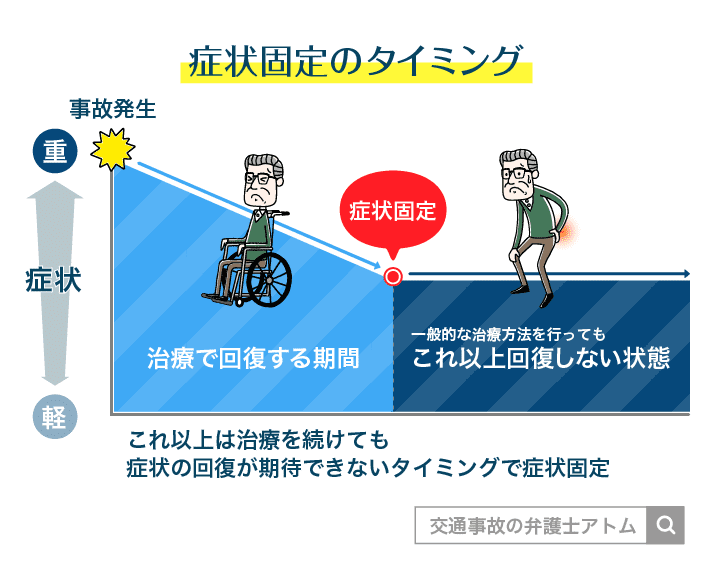

もう少し治療をすれば完治するのではないかと疑われる

後遺障害認定される症状は、「十分に治療をしたものの、完治は見込めないとして症状固定になったもの」です。

したがって、完治の可能性が残っている症状は後遺障害認定されにくいのです。

後遺障害等級認定されるほどの症状ではないと判断される

治療期間が短い場合、「後遺症が残ったとはいえ、短い治療期間で済んだなら後遺障害認定されるほどの症状ではないのでは」と疑われるおそれがあります。

特に、症状固定までの治療期間が6ヶ月未満だと、後遺障害認定は難しくなる傾向です。

ただし、手足の切断など治療期間に関わらず、後遺障害に該当する症状が明らかな場合は、この限りではありません。

交通事故に遭い治療を受けていると、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りや治療終了の催促をされることがあります。

しかし、後遺障害認定を適切に受けるためにも、最後まで治療を受けるようにしましょう。

真剣に治療に取り組まなかったのではと不信感を持たれる

治療期間が長くても、実際に通院して治療を受けた日数が少なかったり、頻度が不適切だったりすると、治療を怠ったのではないかと疑問を持たれてしまいます。

その結果、「治療を怠ったために後遺症が残ったなら、それは被害者自身の責任。後遺障害認定をして加害者に賠償金を負担させるのは公平ではない。」という理由で後遺障害認定されない場合があります。

通院は3日に1回が理想ですが、基本的には医師の指示に従い、医学的根拠のある頻度で治療を受けましょう。

通院日数の少なさが後遺障害認定されない理由にあると考えている方は、以下の関連記事も参考にお読みください。

症状を裏付ける医学的他覚所見がない

後遺障害等級が認定されない理由として、「後遺障害の存在・程度を証明する医学的・客観的証拠(他覚所見)」が足りないというものも考えられます。

後遺障害等級の認定審査は基本的に、審査機関である損害保険料算出機構に提出した書類のみを見ておこなわれます。

そのため、後遺障害等級の認定を受けるには、各種検査結果やレントゲン写真・MRI画像・CT画像などの医学的他覚所見をとおして後遺障害の残存・程度を証明しなければならないのです。

レントゲンやMRIなどの画像所見は事故発生直後のものが望ましいため、交通事故後はなるべく早期に画像検査を受けるべきです。

具体的にどのような検査を受けるのかは、基本的には医師が判断します。しかし、医学的観点から必要な検査と、後遺障害等級の審査の観点から必要な検査は違うことがあります。

よって、後遺障害等級の審査や認定基準に詳しい弁護士にも、どんな検査を受けるべきかアドバイスを求めることがおすすめです。

書類の不備や不足がある

先述の通り、後遺障害認定は基本的に書類審査です。

そのため、医学的所見以外の書類においても不足や不備があると、認定されない理由となります。

例えば後遺障害診断書は、以下のような内容だと審査に不利に働く可能性があります。

- 他覚症状および検査結果

- 原因不明、違和感があるなど曖昧な表現

- 事故状況と症状に一貫性がない表現

- 障害内容の増悪・緩解の見通し

- 予後不明、治癒の見通しありなどの内容

- 症状の連続性に欠ける

後遺障害診断書の作成者は医師ですが、医師が必ずしも後遺障害認定に詳しいとは限りません。後遺障害認定の内容は、弁護士に確認してみることがおすすめです。

後遺障害認定の申請方法選びも重要

後遺障害診断書の他にも、症状の存在や程度を伝える追加書類を添付していないために、審査機関に正確に症状を評価してもらえないことがあります。

特に「事前認定」という方法で後遺障害認定を受けると、提出書類が不十分になりがちです。

この方法ではほぼすべての書類を加害者側の保険会社に用意してもらうため、最低限の質・種類の書類しか提出できないことが多いのです。

後遺障害認定の2つの申請方法

- 事前認定

- 相手方の任意保険会社が大部分を手続きしてくれる

- 書類集めの手間がかからない

- 書類のチェックや追加書類の添付ができず、審査対策しづらい

- 被害者請求

- 被害者側で全ての書類を用意しなくてはならない

- 事前認定よりも書類収集の手間がかかる

- 書類の精査や追加書類の添付など十分な審査対策ができる

後遺障害認定の申請方法は、被害者が自由に選べます。

最低限の資料でも十分に症状の存在・程度が伝わる場合を除き、基本的には被害者請求でしっかり書類を用意し、後遺障害認定を受けることがおすすめです。

関連記事

後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説

交通事故との因果関係が不明である

交通事故直後から治療を続ける中で、被害者の訴える症状が明らかに変遷したり、部位が変わったりすると、それらは交通事故による後遺症ではないと判断される可能性があります。

また、腕を骨折したにもかかわらず、足指の骨折を訴えるようになるなど辻褄があわない訴えについても同様に、交通事故との因果関係はないと判断されるでしょう。

また、首・腰・ひざなど関節痛、ヘルニア、精神疾患などは、加齢や被害者の気質・既往症と判断される可能性もあり、後遺障害認定の難易度は高いです。

こうした交通事故との因果関係が明らかでない症状については、後遺障害認定の対象外となってしまいます。

交通事故の規模が小さい

事故の規模が小さいにも関わらず、主張するケガの程度があまりに大きい場合には、「後遺障害認定されるほどの症状が残るとは考えられない」と判断されることがあります。

ただし、交通事故の規模が小さくても、後遺障害が認定される可能性は十分にあります。

後遺障害認定においては、事故の規模や損傷の程度だけでなく、実際に受けた傷害による機能障害や日常生活への影響が重要な要素です。

交通事故の規模が小さい場合には、日常生活報告書や医師の意見書を添付すると良いでしょう。

後遺障害認定の審査は厳しい?

続いて、後遺障害認定の審査は厳しいのか、認定率の点から解説します。特に認定が厳しい症状についても紹介するので、ご確認ください。

後遺障害等級の認定率は約4%

「2024年度自動車保険の概況」(損害保険料率算出機構)によると、2023年度に自賠責保険から保険金が支払われた全体数は88万352件で、そのうち後遺障害認定されていた件数は3万2671件でした。

つまり、後遺障害の認定率は約4%ということになります。

保険金が支払われた全体数の中には、ケガが完治した事故や死亡事故も含まれているため、4%というのは正確な認定率とは言えませんが、目安として考えると良いでしょう。

【重要】むちうちの後遺障害認定は特に厳しい

後遺症の中でも、むちうちの後遺障害認定は特に厳しいと言われています。

症状が自覚症状にとどまることが多く、症状の存在や程度を医学的他覚所見で示すことが難しいためです。

むちうちで後遺障害認定を受ける場合は、レントゲン写真やMRI画像・CT画像などの画像所見や、神経学的検査の結果を提出しましょう。

画像所見などからむちうちの症状の残存が認められれば12級に認定される可能性があります。

画像所見はないものの、神経学的検査の結果からむちうちの症状の残存が推定される場合には14級に認定される可能性があります。

よりくわしいむちうちの後遺障害認定対策は、関連記事でご確認ください。

後遺障害認定されないときの3つの対処法

後遺障害認定されない場合の対処法としては、以下の3つが挙げられます。

- 異議申し立てをして再審査を受ける

- 紛争処理制度を利用する

- 訴訟を起こす

それぞれについてみていきましょう。

(1)異議申し立てをして再審査を受ける

後遺障害等級に認定されない・納得のいく等級にならなかった場合には、異議申し立てによって再審査を受けられます。

異議申し立ての流れは、次の通りです。

- 異議申立書やその他の必要書類を準備する

- 審査機関に書類を提出する

- 再審査が行われ、結果が通知される

異議申立書とは、異議申し立ての理由や趣旨を記載した書類です。

他にも一度目の申請で足りない書類があった場合は、追加で提出しましょう。

書類の提出は、一度目の後遺障害認定と同様、被害者請求か事前認定で行います。

前回被害者請求をした場合は異議申し立て時も被害者請求を選びましょう。前回事前認定をした場合は、異議申し立てでどちらの申請方法を選んでも構いません。

異議申し立て成功のポイント

異議申し立てをするときのポイントは、次の通りです。

- 一度目の審査結果が本当に正しくないのか確認する

- 一度目の審査結果に至った理由を分析し、それに応じた対策を立てる

- 「異議申立書」において理論的な主張を行う

異議申し立てをしても、必ずしも等級が上がるとは限りません。

関連記事、『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ』も参考に、対策を立てましょう。

(2)紛争処理制度を利用する

紛争処理制度では、専門知識を持つ紛争処理委員が、後遺障害認定の結果が妥当であるかを判断してくれます。

紛争処理制度を利用する際の流れは、次のとおりです。

- 必要書類を揃えて提出する

- 申請が受理されれば、受理通知が届く

- 審査が行われ、結果が通知される

ただし、異議申し立てが何度もできるのに対し、紛争処理制度は一度しか利用できません。

また、紛争処理制度の利用にあたり新たな書類の提出はできない点にも要注意です。

(3)訴訟を起こす

後遺障害に認定されず納得いかない場合は、訴訟を起こすという手段もあります。

裁判所は独自に後遺障害認定の判断ができるため、訴訟によって納得のいく結果が出る可能性もあるのです。

訴訟を起こす場合の流れは、次のとおりです。

- 訴えの提起

- 口頭弁論

- 和解の勧告

- 証人尋問・本人尋問

- 弁論終結と判決

- 場合によっては控訴・上告

ただし、裁判所は独自に後遺障害認定の判断をするとは言っても、基本的には審査機関が出した認定結果を尊重する傾向にあります。

裁判官を納得させられるだけの証拠が必要です。

紛争処理制度や訴訟については、関連記事『後遺障害認定されなかった!非該当の理由と対処法は?異議申し立ても解説』の記事が参考になります。

後遺障害認定されない場合、どうなる?

後遺障害認定されなかった場合、たとえ後遺症が残っていても後遺障害関連の賠償金は請求できません。

ただし、例外ケースもあります。詳しく解説します。

原則として、後遺障害関連の賠償金は請求できない

後遺障害が残った場合の賠償金としては、後遺障害慰謝料と逸失利益があります。

しかし、後遺障害認定されない場合、こうした賠償金は請求できません。

よって、後遺障害認定されないことで示談金額は大幅に減ってしまうのです。

例えば後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級に応じて以下の通りです。

| 等級 | 慰謝料* |

|---|---|

| 1級・要介護 | 2,800 |

| 2級・要介護 | 2,370 |

| 1級 | 2,800 |

| 2級 | 2,370 |

| 3級 | 1,990 |

| 4級 | 1,670 |

| 5級 | 1,400 |

| 6級 | 1,180 |

| 7級 | 1,000 |

| 8級 | 830 |

| 9級 | 690 |

| 10級 | 550 |

| 11級 | 420 |

| 12級 | 290 |

| 13級 | 180 |

| 14級 | 110 |

単位:万円

*弁護士基準の場合

むちうちで後遺障害14級に認定されれば、後遺障害慰謝料として110万円が認められます。しかし、後遺障害非該当となれば110万円の請求は難しいです。

さらに逸失利益分の差も生じるので、後遺障害認定の結果次第で示談金は大きく変わってしまいます。

逸失利益の金額は後遺障害等級や年齢、年収により異なります。

関連記事『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』では、モデルケースにおける逸失利益の早見表を掲載していますので、参考にしてみてください。

例外的に後遺障害関連の賠償金を請求できるケース

例外的なケースではありますが、後遺障害等級が認定されない状態でも、後遺障害慰謝料がもらえる可能性があります。

- 目・耳・鼻・口に関する後遺症が残り、その症状・程度が後遺障害等級に相当する場合

- 仕事柄、明らかに後遺症の影響を受けると考えられる場合

上記2つのどちらかに該当しそうな場合は、たとえ後遺障害等級が認定されなくても、後遺障害慰謝料の請求をあきらめるのは早いです。

一度弁護士に相談してみてください。

詳しくは、関連記事「後遺障害なしの交通事故慰謝料の相場|非該当で示談金増額を狙うには?」もご覧ください。

審査が厳しいからこそ弁護士への相談が重要

後遺障害認定の審査は厳しいですが、「どうせ認定されない」と考えて最初から諦めると、示談金額が大幅に減ってしまいます。

適切な認定を受け、きちんと補償を受けるためにも、弁護士に相談のうえ後遺障害認定を受けることが重要です。

弁護士に相談することで得られるサポートや、弁護士費用の負担を軽減する方法を紹介します。

審査対策からその後の示談金獲得までサポート

ここまで読んできて、後遺障害認定されない理由や再審査などについて分かった一方、次のような疑問も生じてきたのではないでしょうか。

- 等級認定されない理由を踏まえた審査対策って具体的にはどうすればいい?

- 自分は再審査を受けるべき?再審査を受けても時間の無駄になるだけ?

- 再審査は異議申し立て・紛争処理制度・裁判のうちどれにすればいい?

- 弁護士基準の慰謝料を獲得するには?

こうした疑問は、弁護士に相談・依頼していただければ専門的な観点から解決のためのアドバイス・サポートが可能です。

後遺障害等級認定については調べればいろいろと出てくるものの、被害者ご自身では理解しきれない部分や判断しにくい部分も多々あるものです。

一度、後遺障害等級認定のサポート経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

また、後遺障害等級認定のサポート以外にも、弁護士に依頼することで様々なメリットを受けることが可能です。

詳しい解説は『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

弁護士費用の負担は軽減できます

弁護士へ相談・依頼というと費用に関して不安に思われがちですが、弁護士費用特約が利用できるなら、被害者の負担を大きく減らすことができます。

弁護士費用特約の補償内容は各保険会社の約款しだいになりますが、多くの保険会社にて、法律相談料300万円、相談料10万円まで補償されます。

交通事故の損害の程度によっては、弁護士費用の全てを特約でカバーできる場合もあるので、被害者の方は加入の保険を確認してみてください。

なお、弁護士費用特約は一定範囲の家族の分も利用できる場合があります。

アトム法律事務所の無料法律相談

アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談をおこなっており、依頼の際も原則として着手金が無料です。

無料相談のみのご利用も可能なので、今後のことについて少し聞いてみたい、どんな弁護士がいるのか少し話してみたい、相談してから依頼するかどうか決めたいという方も、お気軽にご連絡ください。

アトム法律事務所の無料相談

- 交通事故でケガをした方への無料相談を実施

- ご依頼後の着手金も原則無料

- 交通事故の取扱実績・ノウハウが多くある

- 後遺障害等級認定のサポート経験も多数

- 全国の交通事故に対応

- 法律相談は電話またはLINEだから来所不要

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。

現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了