交通事故による圧迫骨折の後遺障害等級の基準と慰謝料・逸失利益を弁護士が解説

交通事故にあうと、外部からの圧力により脊椎の椎体と呼ばれる部分が圧し潰される「圧迫骨折」が生じることがあります。

事故から6か月以上経過し、症状固定をむかえた際、圧迫骨折による後遺症(例:腰痛、背部痛、背骨の変形、歩行困難など)が残っていたら、後遺障害の申請を行いましょう。

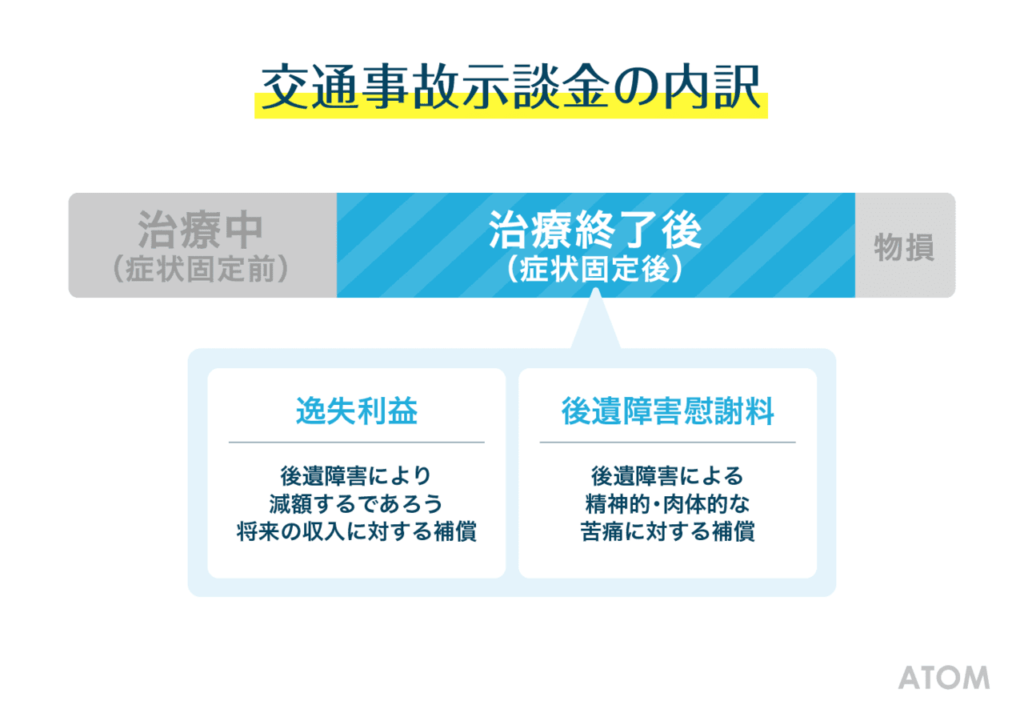

後遺障害が認定されたら、等級に応じて、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

この記事では、圧迫骨折の後遺症が残ったときの後遺障害認定のポイントや請求できる損害賠償金の内容などを弁護士が詳しく解説しています。

目次

交通事故による圧迫骨折とは?

圧迫骨折とは、椎体が前方に向けて楔状(三角形のような形)に潰れるように骨折してしまった状態をいいます。

骨折が椎体の前方部分にとどまっている点で、椎体の骨折が後方にまで進行し、脊髄側に飛び出す破裂骨折とは区別されます。

圧迫骨折は、受傷部位(骨折箇所)に直接外力が加わる(直達外力)だけではなく、受傷部位と離れたところ(頭部など)に外力が加わること(介達外力)によって生じることもあります。

圧迫骨折はレントゲン撮影だけでは見逃されやすいこともあるので、交通事故にあったら十分な検査を受けるようにしましょう。

圧迫骨折の症状と原因

圧迫骨折を負うと、骨折部分付近の腰痛や背部痛だけではなく、末梢神経損傷に伴う上肢・下肢の痛み(疼痛)やしびれ、骨の変形などの症状も生じます。

これらの症状は、保存治療や手術治療を行っても完治せず、後遺症が残存してしまうことがあるでしょう。

特に、高齢者が圧迫骨折を負った場合、長期間の安静を要した結果、骨折が治っても筋力や骨量が低下して歩行障害や寝たきりにつながってしまう可能性が高いので注意が必要です。

圧迫骨折は、交通事故や労災事故などで強い力が外から加わることで発症するといわれています。交通事故では、バイクや自転車での事故、追突事故、歩行者や高齢者の事故などで起こりやすいです。

圧迫骨折の治療法

交通事故により圧迫骨折が生じた場合は、コルセット装着による固定を行い、骨癒合を待ちながら痛みを緩和するという保存療法が基本的に採られます。

圧迫骨折の痛みが強い場合

痛みが強い場合には、シップや内服薬、神経ブロック注射などで痛みを緩和する治療がおこなわれることもあります。

圧迫骨折の程度が重い場合

骨折の程度が重い場合には、手術療法が採られるケースもあります。

主な手術は二つあり、一つは、潰れた椎体に小さなバルーンを入れて、潰れた骨を持ち上げて骨折前の位置に戻してから、骨セメント(人工骨)を骨折部に注入・充填して椎体の位置関係を修正する経皮的椎体形成術(BKP)という方法です。

もう一つは、金属製のスクリューを骨折部位の上下に挿入し、安定化させる脊椎後方固定術という方法です。

圧迫骨折後の過ごし方

圧迫骨折の治療中に中腰(前かがみ)で重い物を持つと背骨に負担がかかってしまい、別の椎体の圧迫骨折を併発する可能性があるので、日常生活の姿勢にも注意が必要です。

圧迫骨折は主に3種類に分けられる

圧迫骨折は、脊椎(背骨)を構成する腰椎・胸椎・頚椎で生じることから総称して「脊椎圧迫骨折」とも呼ばれます。

圧迫骨折(脊椎圧迫骨折)の種類

- 腰椎圧迫骨折

- 胸椎圧迫骨折

- 頚椎圧迫骨折

圧迫骨折は、上記のように主に3種類に分けられます。

骨折の箇所や程度については、レントゲン・MRI・CTなどの画像検査により診断がなされるでしょう。

交通事故の賠償請求では、治癒過程の画像所見も重要です。事故後から症状固定までの間、定期的な画像検査をしておくことも大切です。

圧迫骨折の症状固定時期

交通事故では、「ケガによる症状は残っているものの、これ以上治療しても改善が見込めない、もとの状態に戻らない」と主治医により判断された状態のことを症状固定といいます。

圧迫骨折後、手術をしなかった場合

圧迫骨折では、コルセットを装着して固定する保存療法を行っていた場合、順調に骨が再生し、折れた骨がくっついていけば、ケガをしてから6か月程度が症状固定の一つの目安となります。

圧迫骨折後、手術をした場合

一方、手術をしたケースでは、症状固定まで6か月以上の治療期間を要するケースも多いです。

圧迫骨折で後遺症が残ったのなら後遺障害認定を受ける

交通事故による圧迫骨折で生じた症状が完治せずに症状固定となり、何らかの後遺症が残ったら、後遺障害認定の申請を行いましょう。

医師に「後遺障害」の診断をしてもらい、圧迫骨折の後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺障害に認定されれば、治療中(症状固定前)の保険金・損害賠償金に加えて、「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」といった費目も請求できるようになります。

症状固定後の後遺障害の申請方法は2種類

症状固定後の後遺障害の申請方法は、事前認定と被害者請求の2種類です。

事前認定とは、加害者の任意保険会社を通じて、後遺障害の申請をする方法です。

被害者請求とは、被害者自身が直接、自賠責保険に申請書類を提出する方法です。

| 事前認定 | 被害者請求 | |

|---|---|---|

| 提出書類の準備 | 任意保険 | 被害者 |

| 被害者に有利な資料の添付 | できない | できる |

| 提出書類の内容把握 | できない | できる |

後遺障害認定の仕組みや手続きの流れについて具体的に知りたい方は、関連記事『後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説』をご参考ください。

症状固定時に必要な診断

症状固定時には、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。

後遺障害診断書には、症状固定時の自覚症状、画像検査などの結果、事故で受傷したこと、受傷後の症状の一貫性および推移(手術をおこなった場合は、その内容及び術後の経過)などを明記してください。

そして、症状固定をむかえたこと(後遺障害が残存し、将来回復の見込みがないこと)も記載が必要です。

圧迫骨折の場合、側彎の角度の測定結果が等級を左右するため、別紙を用いて測定結果を提出するケースもあります。

圧迫骨折による後遺障害等級と認定基準

圧迫骨折により残った後遺症の症状については、「変形障害」「運動障害」「荷重機能障害」「神経症状」で後遺障害認定される可能性があります。

ただし、申請したすべての後遺症が、後遺障害等級を認定してもらえるわけではありません。認定の要件を満たした後遺症だけが、等級認定を受けられます。

具体的にどのような要件を満たしていれば、圧迫骨折で後遺障害等級に認定されるのか、基準やポイントを確認していきましょう。

圧迫骨折による変形障害で6級・8級・11級

圧迫骨折の後遺症として変形障害が残った場合、後遺障害6級、8級、11級に認定される可能性があります。

変形障害とは、圧迫骨折によって脊柱の変形が起こり、そのまま症状固定となってしまった状態のことです。

まずは、自賠責保険が定めている変形障害の後遺障害等級の認定基準を見てみましょう。

変形障害による後遺障害等級の認定基準

| 等級 | 後遺障害 |

|---|---|

| 6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |

| 8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |

| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |

上記の認定基準は「著しい変形」や「中程度の変形」といったあいまいな表現であるため、ややわかりづらいです。

具体的にどのような条件で各等級に認定される可能性があるのかを、詳しく確認していきましょう。

6級5号の認定基準

6級5号に認定されるためには、X線写真等で圧迫骨折が確認でき、かつ以下のいずれかの条件に該当している必要があります。

- 2個以上の椎体の前方(腹側)の高さが減少し、1個あたりの椎体の後方(背中側)の高さより低くなったことが原因で、後彎(脊椎の背中側が曲がる、背中が丸くなる)が生じている。

- 1個以上の椎体の前方の高さが減少し、1個あたりの椎体の後方の高さより50%以上低くなったことが原因で、側彎(脊椎が横方向に曲がる)が生じ、その角度が50度以上である。

なお、側彎の角度は、X線写真を用いた「コブ法」という方法で計測します。

8級相当の認定基準

8級相当に認定されるためには、X線写真等で圧迫骨折が確認でき、かつ以下のいずれかの条件に該当している必要があります。

- 6級5号の認定基準の2に相当する後彎が生じている。

- 側彎が生じており、その角度がコブ法で測定すると50度以上である。

- 環椎(第一頚椎)または軸椎(第二頚椎)の変形・固定(環椎と軸椎の固定術が行われた場合も含む)により、次のいずれかに該当する。

- 60度以上の回旋位となっている。

- 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっている。

- 側屈位となっており、X線写真等により、頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎の下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位になっている。

11級7号の認定基準

11級7号に認定されるためには、以下のいずれかの条件に該当している必要があります。

- 圧迫骨折を残していることがX線写真等で確認できる。

- 脊椎固定術が行われた(ただし、移植した骨がいずれかの脊椎に吸収された場合は認定されない。)

- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けた。

変形障害の認定のポイント

圧迫骨折が残っていることがレントゲンやCT、MRIなどの画像検査によって判断できるなら、後遺障害認定を受けられる可能性が高いです。

よって、事故後はたとえ外傷がなくても整形外科を受診し、早期に画像検査を受けることが大切です。

また、変形が生じていることや角度の程度について、後遺障害診断書に正しく記載してもらいましょう。

圧迫骨折による運動障害で6級・8級

圧迫骨折の後遺症として運動障害が残った場合、後遺障害6級、8級に認定される可能性があります。

運動障害とは、脊椎の圧迫骨折が原因で首や背中が曲がりにくくなり、そのまま症状固定となってしまった状態のことです。

まずは、自賠責保険が定めている運動障害の後遺障害等級の認定基準を見てみます。

運動障害による後遺障害等級の認定基準

| 等級 | 後遺障害 |

|---|---|

| 6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |

| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |

次に、それぞれの等級の認定基準を詳しく確認していきましょう。

6級5号の認定基準

6級5号に認定されるためには、以下のいずれかの条件に該当したうえで、頸部または胸腰部が強直(脊椎が固くなり、可動域制限が起こること)していることが必要です。

- 頚椎と胸腰椎のそれぞれに圧迫骨折等が存在していることがX線写真等で確認できる。

- 頚椎と胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われた。

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる。

8級2号の認定基準

8級2号に認定されるためには、以下のいずれかの条件に該当している必要があります。

- 次のいずれかの理由で、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度(可動域の正常値)の50%以下に制限されている。

- 頚椎または胸腰椎に圧迫骨折等を残していることがX線写真等で確認できる。

- 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われた。

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる。

- 頭蓋と上位頚椎(第一頚椎と第二頚椎)の間に著しい異常可動性が生じている。

運動障害の認定のポイント

運動障害が後遺障害に認定されるためには、ただ運動制限が生じた事実があるだけではなく、X線写真等で圧迫骨折の存在が確認できるといった他覚的所見が必要になります。

頚部や胸腰部の可動域制限が存在している場合は、後遺障害診断書に具体的な可動域の値を記載してもらって下さい。

単に痛みやしびれのために動かしにくいような場合は、後述する神経症状として後遺障害認定を受けることになるでしょう。

圧迫骨折による荷重機能障害で6級・8級

圧迫骨折の後遺症として荷重機能障害が残った場合、後遺障害6級、8級に認定される可能性があります。

荷重機能障害とは、圧迫骨折が原因で脊椎の頭や腰を支える機能が削がれ、硬性補装具が必要になった状態のことです。

荷重機能障害は自賠責保険が定めている後遺障害等級の認定基準に該当するものがないため、以下の条件をもって相当等級を認めることとされています。

荷重機能障害による後遺障害等級の認定基準

| 等級 | 後遺障害 |

|---|---|

| 6級相当 | 頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |

| 8級相当 | 頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |

6級相当と8級相当の違いは、頸部と腰部の両方の保持に困難があるのか、どちらか一方の保持に困難があるのかという点です。

荷重機能障害の認定のポイント

荷重機能障害が6級相当・8級相当として認められるには、上記の条件の他に、「荷重機能の障害の原因が明らかに認められる」ことが必要です。

原因が明らかに認められる状態とは、脊椎の圧迫骨折や脱臼、筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存在することを、X線写真等で確認できることを言います。

圧迫骨折による神経症状で12級・14級

圧迫骨折の後遺症として神経症状が残った場合、後遺障害12級、14級に認定される可能性があります。

ここまで紹介してきた変形障害、運動障害、荷重機能障害の認定基準に該当しなかった場合でも、実際に圧迫骨折によって上肢のしびれやひどい腰痛など何らかの後遺症が残っているのであれば、神経症状として評価されることが多いです。

なお、圧迫骨折による脊椎の変形が原因で、四肢麻痺といった脊髄障害を負った場合の後遺障害認定については、『交通事故での脊髄損傷の後遺障害と等級は?慰謝料や認定基準も解説』の記事をご覧ください。

自賠責保険が定めている神経症状の後遺障害等級の認定基準は以下のとおりです。

神経症状による後遺障害等級の認定基準

| 等級 | 後遺障害 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

圧迫骨折による神経症状で後遺障害等級の認定を受ける際は、他覚所見の有無と現実に生じている障害の程度から、総合的に考慮して検討が行われるケースが多いでしょう。

参考までに、12級と14級の一般的な認定基準の違いを紹介します。

12級13号の認定基準

12級13号に認定されるためには、後遺症の存在を医学的に証明できることが必要です。以下の2つの条件を満たしているのが理想的と言えるでしょう。

- 画像所見から神経圧迫の存在が考えられる。

- 圧迫されている神経の支配領域に神経学的な異常所見が確認できる。

14級9号の認定基準

14級9号に認定されるためには、後遺症の存在を医学的に説明あるいは推定できることが必要になります。以下の2つの条件を満たせば認定されやすくなるでしょう。

- 画像所見から神経圧迫が示唆されている。

- 神経学的な異常所見が確認できる。

(圧迫が示唆されている神経の支配領域以外に異常所見が確認できる場合も含む。)

なお、過去の判例には、画像所見がなく神経学的な異常所見があるケースで14級9号に認定されたものもあります。この場合、症状の一貫性、検査の種類や検査結果の推移などを総合考慮して判定されます。

神経症状の認定のポイント

治療に必要な検査と、後遺障害認定に必要な検査は異なる場合があります。

そのため、神経症状の有無を確認する検査は、医師から積極的に提案されない可能性があります。その場合は、患者側から事情を話して検査を依頼してください。

実際にどのような検査が後遺障害認定に向けて必要か知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

なお、後遺障害12級や14級の認定基準や認定を受けるためのヒントは、『後遺障害12級の認定基準や慰謝料・逸失利益の計算』『後遺障害14級の認定基準と慰謝料|75万円は低い!認定率や通院日数も解説』の記事でそれぞれまとめています。

続いて、圧迫骨折の後遺症に関するよくある2つの疑問について回答します。

圧迫骨折で脊椎に変形障害と運動障害が残ったら等級はどうなる?

後遺障害が異なる部位で残った場合、併合という処理が行われます。併合とは、複数ある後遺障害のうち重い方の等級が繰り上がるような処理のことです。

しかし、脊柱に変形障害と運動障害の後遺障害が残った場合、これらは同一系列の障害として扱われるので、併合処理は行われません。

後遺障害等級の併合ルールについて詳しく知りたい方は、関連記事『後遺障害等級の認定ルール「併合・相当・加重」後遺症が複数残った時の慰謝料は?』も参考にしてみてください。

圧迫骨折で納得いく後遺障害等級が認定されなかったらどうする?

後遺障害認定の申請を行い、想定していたより低い等級でしか認定されなかったり、非該当になったりした場合は、そのままあきらめる必要はありません。

納得いく後遺障害等級が認定されなかったら、「異議申し立て」による等級認定の再審査を求めましょう。

ただし、異議申し立てしたからといって必ず主張が認められるとは限りません。

異議申し立てを成功させるのは、はじめの後遺障害認定の申請時よりハードルが上がります。

そのため、主治医の意見書や画像鑑定などが証拠として必要になるケースも多いです。

異議申し立ての詳しい申請方法や、異議申し立て時のポイントなどについては、関連記事『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ!失敗や納得できない結果への対策』をご確認ください。

専門家である弁護士に相談すれば、資料を精査して異議申し立てが認められる可能性があるかについてアドバイスを受けることができます。

交通事故の圧迫骨折で請求できる慰謝料や損害(保険金)

交通事故の圧迫骨折で請求できる慰謝料の種類と相場

交通事故で圧迫骨折となった場合には、以下のような慰謝料を請求できる可能性があります。

- 入通院慰謝料

交通事故の治療のために入通院を行ったことで生じる精神的苦痛に対する補償 - 後遺障害慰謝料

交通事故により後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する補償

圧迫骨折の入通院慰謝料の相場

交通事故による圧迫骨折を治療するために入通院を行った場合は、入通院期間に応じた慰謝料を請求することができます。

具体的な慰謝料金額の相場は以下の表のとおりです。

たとえば、圧迫骨折で1か月入院した後、リハビリのために6か月通院した場合の慰謝料相場は149万円になります。

圧迫骨折の後遺障害慰謝料の相場

圧迫骨折が完治せず後遺症が残ってしまい、その後遺症について後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料を入通院慰謝料とは別に請求できます。

後遺障害慰謝料の相場は、認定された後遺障害等級によって決まります。

後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料相場額は以下のとおりです。

後遺障害慰謝料の相場(抜粋)

| 等級 | 後遺障害慰謝料 |

|---|---|

| 6級 (相当等級含む) | 1,180万円 |

| 8級 (相当等級含む) | 830万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 14級 | 110万円 |

その他の等級における後遺障害慰謝料の相場については、関連記事『後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて』をご確認ください。

なお、請求相手となる保険会社の計算基準を用いると、後遺障害慰謝料は上記の金額よりも大幅に低くなることが多いでしょう。

保険会社から上記の表よりも低い金額を提示されたら、弁護士に依頼して増額交渉することをおすすめします。

保険会社から提示を受けたら

以下の慰謝料計算機を使えば、弁護士基準で計算した慰謝料が簡単にわかります。ご自身が提示されている金額に増額の余地があるか確かめたいときにお役立てください。

慰謝料の具体的な計算方法についても詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

交通事故の圧迫骨折で請求できる損害賠償金(保険金)

交通事故による圧迫骨折で、慰謝料以外に加害者側へ請求できる損害賠償金(保険金)の主な費目は以下のとおりです。

圧迫骨折で請求できる損害賠償金(保険金)の主な費目

| 費目 | 内容 |

|---|---|

| 治療関係費 | 投薬料、手術料など治療に関する費用 |

| 器具・装具費 | 車いすや歩行器といった器具・装具の費用 |

| 家屋・自転車等改造費 | 後遺障害に対応するための家屋のリフォーム等の費用 |

| 休業損害 | 交通事故の影響で仕事を休んだことによる減収に対する補償 |

| 逸失利益 | 後遺障害の影響による将来的な減収に対する補償 |

| その他 | 入通院交通費、診断書発行手数料、車の修理代など |

費目ごとの相場や計算方法について知りたいという方は、『交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。

圧迫骨折の逸失利益

圧迫骨折による後遺障害等級が認定された場合には、逸失利益を請求できる可能性があります。

逸失利益とは、後遺障害の影響による将来的な減収に対する補償のことです。

逸失利益の計算方法

逸失利益の金額は、以下の式を用いて計算します。

逸失利益の計算式

- 有職者または就労可能者の逸失利益

= 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 - 症状固定時に18歳未満の未就労者の逸失利益

= 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 67歳までのライプニッツ係数 – 18歳に達するまでのライプニッツ係数

計算式の項目の意味

- 基礎収入

計算の基礎となる被害者の年収。

事故前の収入や平均賃金をもとに考える。 - 労働能力喪失率

後遺障害によって失われた労働能力の割合。 - 労働能力喪失期間

労働能力が喪失する期間。原則67歳まで働くことを前提にして考える。 - ライプニッツ係数

一括で逸失利益を受け取ることで発生する利益を控除する係数。

関連記事『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』では、上記の計算式を詳しく解説しています。あわせてご一読ください。

労働能力喪失率の相場

逸失利益を計算するための項目の一つである労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級ごとに目安が定められています。

具体的な後遺障害等級ごとの労働能力喪失率の目安は以下の表のとおりです。

労働能力喪失率の目安(抜粋)

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 6級 (相当等級含む) | 67% |

| 8級 (相当等級含む) | 45% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 14級 | 5% |

なお、以下の慰謝料計算機では、逸失利益の金額も計算できます。

ご自身が受け取れる逸失利益の目安を知りたい場合はお役立てください。

圧迫骨折では逸失利益が争点になりやすい

交通事故による圧迫骨折について後遺障害等級認定された場合、逸失利益の金額が加害者側との争点になるケースが多いので注意が必要です。

圧迫骨折で変形障害が認定されると、保険会社から「脊柱が変形しているだけで体の動きや痛みによる影響があるわけではなく、労働能力喪失はない(少ない)。したがって、逸失利益はない(減額すべき)」と主張されるケースがあるのです。

実際、圧迫骨折による変形障害で後遺障害等級に認定されたにもかかわらず、脊柱の変形障害は一般的に労働能力を喪失させるものとは認められないとして、逸失利益を否定した裁判例もあります。

圧迫骨折後の脊柱変形で逸失利益が否定された裁判例

大阪地判令元・11・20(平成30年(ワ)6534号)

シルバー人材センター登録の67歳女性が自転車同士の接触事故で第10胸椎・第1腰椎圧迫骨折を負い、脊柱変形の後遺障害8級相当が残存。「腰のつっぱり感」「30分以上歩くのがつらい」「ハイキングができなくなった」「下を向くのがつらい」「風呂掃除に支障」などの自覚症状を訴えたが、脊柱変形障害による労働能力喪失の程度が争点となった。

裁判所の判断

「…脊柱の変形障害は一般的に労働能力を喪失させるものとは認められない」

大阪地裁 令元.11.20

- 脊柱の変形障害は一般的に労働能力を喪失させるものとは認められない。原告の自覚症状も、逸失利益を発生させるほど労働能力を喪失させるものとは認められない(逸失利益は完全に否定)

- 後遺障害慰謝料は830万円

- 過失割合は被害者50%、加害者50%

後遺障害逸失利益

0円

一方で、脊柱の変形障害でも、一定の労働能力への影響が認められ、逸失利益の賠償請求が認められた裁判(名古屋高等裁判所 令和5年9月29日判決 /令和5年(ネ)第473号・令和5年(ネ)第593号)もあります。

血管外科医の腰椎圧迫骨折による後遺障害認定の裁判例

名古屋高判令5・9・29(令和5年(ネ)473号・593号)

血管外科医の男性(事故当時45歳)が横断歩道を歩行中に自動車に衝突され、第1・2腰椎圧迫骨折を負った。事故前は月に最大5~6件のシャント手術と10~15件のシャントPTAを行っていたが、事故後は長時間の座位や手術で腰痛が増悪し、休憩を多く取らざるを得ない状態に。脊柱変形の後遺障害等級と労働能力喪失率が争点となった。

裁判所の判断

「…脊柱の変形障害は、脊柱の支持機能・保持機能に影響を与え又は与えるおそれがあることにより労働能力に影響を与えると考えられる」

名古屋高裁 令5.9.29

- 椎体圧壊率が平均53.25%であるから、後遺障害等級8級「せき柱に中程度の変形を残すもの」にあたる

- 労働能力喪失率20%(8級相当45%から減額)

- 症状固定後の減収がなくても逸失利益の発生を認定

後遺障害逸失利益

1億0,795万7,222円

労働能力喪失率が認められないことへの対策

労働能力喪失率を否定されないためには、「どのような業務ができなくなったか」「日常生活のどのような動作ができなくなったか」といった事情を交通事故の直後から記録しておくとよいでしょう。

裁判実務では、労働能力喪失に関して、運動機能や脊柱支持機能にどれだけ影響が及んだかが具体的に検討されます。脊柱の支持機能・保持機能に支障があり、労働能力を喪失していると評価されるレベルの影響があるのなら、逸失利益も認められるでしょう。

現に、圧迫骨折による後遺障害で労働能力喪失を認めた事例も多数あります。 「圧迫骨折では労働能力喪失は認められない」といった加害者側の主張を鵜呑みにせず、しっかりと対策することが重要です。

圧迫骨折の保険金・損害賠償金で争点になりやすい問題

圧迫骨折は、上記の労働能力喪失以外にも争点になりやすい問題があります。

この章では、交通事故の被害者が圧迫骨折をしている場合に、加害者側がしてくることが多い主張と、その対策を説明します。

(1)交通事故と圧迫骨折との因果関係はない

加害者側の任意保険会社は、「交通事故と被害者の圧迫骨折には因果関係がない」と主張してくることがあります。

加齢により骨密度が低下している方、骨粗鬆症を患っている方は、尻もちや軽い転倒といった小さな衝撃でも圧迫骨折を起こす可能性があります。

そのため、加害者側は「事故前から圧迫骨折が生じていた」「事故後に転倒するなどして圧迫骨折を生じさせた」「自動車運転中の軽微な衝突事故という事故態様から圧迫骨折が生じるとは考えられない」といった主張をし、被害者に支払う賠償金額を減らそうとすることがあるのです。

実際、 骨粗しょう症の高齢者などは、気づかぬうちに圧迫骨折をしているケースもあります。

交通事故と圧迫骨折の因果関係が証明できなければ、治療費や慰謝料などの保険金・損害賠償金を適切に受け取ることができません。

因果関係を疑われることへの対策

対策としては、交通事故の受傷直後から継続的にMRI検査を受けることが挙げられます。

交通事故の直後の画像検査で骨皮質(骨の表面の化体部分)の連続性が保たれていない椎体の圧壊が確認できれば、「圧迫骨折が交通事故によって生じた」と認められる可能性が高くなります。

また、外傷性の圧迫骨折の場合、受傷後数ヶ月程度は圧潰が進行する可能性があるので、受傷直後の画像とその後の画像を比較し、その後の方が圧潰が進んでいる場合には、外傷性の圧迫骨折と判断されやすくなるのです。

具体的には、事故発生からから3か月後程度の間に変形が進行していることが画像の比較から確認できると良いでしょう。

なお、レントゲン検査では椎体の圧壊の原因となる骨挫傷(骨内部が傷つくこと)を画像上で確認することができません。必ずMRI検査を受けるようにしましょう。

この他にも、交通事故の態様から圧迫骨折となることが自然である旨の主張を行うと、より効果的です。

(2)圧迫骨折が悪化したのは被害者の事情のせいである

加害者側の任意保険会社は、交通事故と圧迫骨折との因果関係が認められた(外傷性の新鮮骨折と確定した)場合でも、「圧迫骨折の症状が重くなったのは、被害者の身体的な特徴や既往症といった事情が関係している。よって、素因減額をすべきである」と主張してくることがあります。

素因減額とは、交通事故に遭う前から被害者が持っている身体的・精神的な特徴や既往症が原因となって損害が拡大した場合、その拡大部分(既往症が関与した部分)については慰謝料・損害賠償金が減額されるというものです。

交通事故で圧迫骨折を負った場合、素因減額が争点となることは多いです。

たとえば、被害者が高齢者や骨粗しょう症の患者であったなら、加害者側の任意保険会社から素因減額を主張される可能性があるでしょう。

素因減額を主張されたときの対策

加害者側の任意保険会社と素因減額で争いが生じたなら、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

既往症がある場合は、ある程度の素因減額は避けられません。しかし、素因減額の程度については交渉の余地があります。

素因減額について交渉するにあたっては、さまざまな医学的証拠や過去の判例を提示する必要があります。示談交渉に慣れている加害者側の任意保険会社に対し、効果的に反論したいのであれば、弁護士への相談が一番の近道になるでしょう。

圧迫骨折で後遺症が残った場合に弁護士に相談・依頼するメリット

圧迫骨折で後遺症が残ったら、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られるためです。

- 適切な後遺障害等級が認定されるためのアドバイス・サポートを受けられる。

- 加害者側との示談交渉でもめた場合も法的に適切な主張・反論ができる。

また、交渉前に依頼していれば、もめないための行動についてアドバイスをもらえる。 - 弁護士が示談交渉をすれば、損害賠償金(保険金)の増額が見込める。

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

適切な後遺障害等級が認定されやすくなる

弁護士に相談・依頼することで適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。

圧迫骨折で後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益などの費目を保険金(損害賠償金)として請求できるようになります。

しかし、適切な後遺障害等級が認定されるには、認定基準を正確に把握した上でその認定基準を満たすことを立証するための資料収集・作成が必要です。

この点、交通事故に強い弁護士なら、認定基準に対する正確な知識と認定基準を満たすことを立証するための記載方法といったノウハウを活用し、被害者請求による後遺障害申請をすることで後遺症に見合う適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めることができます。

なお、適切な後遺障害等級が認定されるためには交通事故直後からの行動が重要になるため、交通事故後なるべく早い段階での相談をおすすめします。

示談交渉でもめた場合も法的に適切な主張・反論ができる

弁護士に相談・依頼することで、加害者とに示談交渉において適切な反論をしてもらい、不当な減額となることを防ぐことができます。

先ほどお伝えしたとおり、交通事故の被害者が圧迫骨折をしている場合、事故の加害者側と因果関係や素因減額、労働能力喪失率などでもめるケースが多いです。

また、事故状況によっては過失割合が争点になるケースもあります。

これらの問題は、法的知識が求められる複雑な問題ですので、被害者側が単独で適切に主張・反論していくことは困難です。

この点、交通事故に強い弁護士に相談・依頼すれば、上記の問題について法的に適切に主張・反論するアドバイスや代理交渉をしてもらえるので、不当に減額されないよう保険金や損害賠償金を受け取れる可能性を高めることができます。

受け取れる損害賠償金(保険金)の増額が見込める

弁護士に相談・依頼を行うと、損害賠償金額(保険金)について相場に近い金額まで増額できる可能性が高まります。

交通事故の慰謝料・損害賠償金を算定する基準には、以下の3つの基準が存在します。

慰謝料・損害賠償金の算定基準

- 自賠責基準

自賠責保険が用いる基準。

交通事故の被害者に補償される最低限の金額の基準。 - 任意保険基準

任意保険が用いる基準。

各保険会社が独自に定めており、公開されていない。

自賠責基準と同程度~自賠責基準よりやや高い程度であることが多い。 - 弁護士基準(裁判基準)

弁護士や裁判所が用いる基準。

過去の判例をもとにしており、法的に適正な基準と言える。

3つの基準のなかで最も高額。

加害者側の任意保険会社は、任意保険基準で計算した損害賠償金を提示してくることがほとんどです。任意保険基準で計算した損害賠償金は、法的に適正な弁護士基準で計算した金額の2分の1~3分の1程度であることが珍しくありません。

たとえば、6級の後遺障害が認定された場合、弁護士基準での後遺障害慰謝料は1,180万円ですが、保険会社は自賠責基準の512万円に若干上乗せした弁護士基準の2分の1程度の金額を提示してくる可能性が高いです。

そのため、増額交渉が必要となりますが、被害者自身が弁護士基準の金額で請求しても、中々増額が叶わないのが実情です。

しかし、弁護士に示談交渉を依頼すれば、以下の理由から増額が成功しやすくなります。

- 専門知識と資格を持つ弁護士の交渉であれば、加害者側もないがしろにはできない

- 弁護士が介入してくると訴訟に発展する可能性があるので、加害者側は態度を軟化させる

弁護士の解決事例|圧迫骨折の損害賠償金3選

実際に、アトム法律事務所が受任した圧迫骨折の被害者の方の解決事例で慰謝料・損害賠償金の増額を獲得したものを3つご紹介します。

(1)胸椎圧迫骨折で後遺障害11級の事例

腰椎圧迫骨折の増額事例

弁護士が後遺障害等級の認定に成功し、慰謝料などの賠償金が増額したケース。

弁護活動の成果

提示額の6万円から、最終的な受取金額が825万円まで増額された。

年齢、職業

40~50代、会社員

傷病名

胸椎圧迫骨折

後遺障害等級

11級7号

上記の事例は、後遺障害等級が認定されていない状態で、加害者側の任意保険会社から慰謝料・損害賠償金の合計として約6万円の提示があったものです。

弁護士が事故後の治療経過などを確認したところ、後遺障害等級認定の見込みがあることがわかりました。

弁護士が適切なサポートを行った結果、後遺障害11級に認定され、慰謝料・損害賠償金は800万円以上も増額されたのです。

(2)腰椎圧迫骨折で後遺障害11級の事例

腰椎圧迫骨折の増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果

提示額の240万円から、最終的な受取金額が814万円まで増額された。

年齢、職業

20~30代、会社員

傷病名

腰椎圧迫骨折

後遺障害等級

11級7号

上記の事例は、弁護士にご相談いただいた時点で、すでに後遺障害等級の認定を受けていたものです。

加害者側の任意保険会社が当初に提示した慰謝料・損害賠償金の金額に増額の余地があったため、弁護士が粘り強く交渉を行いました。

その結果、慰謝料・損害賠償金を約3.3倍に増額させることが叶いました。

(3)胸椎・腰椎圧迫骨折で後遺障害6級の事例

胸椎及び腰椎圧迫骨折の増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果

提示額の362万円から、最終的な受取金額が980万円まで増額された。

年齢、職業

60~70代、主婦・主夫

傷病名

胸椎圧迫骨折・腰椎圧迫骨折

後遺障害等級

6級5号

上記の事例は、弁護士にご相談いただいた時点で後遺障害等級に認定されていたものの、慰謝料・損害賠償金には大幅な増額の余地があったものです。

こちらの事例では、弁護士がご依頼者様に代わって交渉した結果、ご相談から4か月で慰謝料・損害賠償金が1,000万円弱まで増額されました。

弁護士を立てて増額に成功した事案をもっと知りたいという方は、『交通事故で慰謝料はいくらもらった?事例や相場から増額のポイントまで解説』の記事も参考にしてください。

圧迫骨折で弁護士に無料相談してみたい方へ

圧迫骨折の後遺症に強い弁護士の選び方

圧迫骨折の後遺症に強い弁護士の選ぶには、以下の3点がポイントです。

圧迫骨折の弁護士の選び方

- 交通事故や圧迫骨折などのケガに詳しいか

- 相談しやすいかどうか

- 弁護士費用(費用体系が明確か等)

交通事故や圧迫骨折などのケガに詳しいか

弁護士を選ぶ際は、まず「交通事故や圧迫骨折などのケガに詳しい専門家」であることが重要です。

後遺障害の認定や損害賠償請求は専門的な知識が必要なため、経験豊富な弁護士に依頼することで、適切なアドバイスや有利な示談交渉が期待できます。

相談しやすいかどうか

弁護士を選ぶ際は、相談しやすいかどうかも大切なポイントです。

無料相談を活用し、説明がわかりやすいか、対応が親身かをチェックしましょう。安心して相談できる弁護士なら、信頼関係を築きやすく、長期間にわたり、しっかりサポートを受けられます。

弁護士費用(費用体系が明確か等)

弁護士を選ぶ際は、弁護士費用についても事前に確認しておくことをおすすめします。

費用体系が明確で、費用対効果が見込めるかどうか、疑問があれば遠慮せずに質問しましょう。

圧迫骨折を弁護士に相談するタイミングは?

弁護士への相談は、できるだけ早い段階で行うことをおすすめします。

圧迫骨折は後遺障害が残りやすいケガであり、症状固定後に後遺障害等級認定を受けるためには、受傷当初からの医療記録や検査結果が非常に重要です。

そのため、圧迫骨折に強い弁護士から早めにアドバイスをもらうことで、適切な治療や証拠収集の指導を受けられ、安心して手続きを進められます。

弁護士費用が心配な場合は?

弁護士費用が気になる場合でも、加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」があれば、費用倒れのリスクを気にせずに弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約がない場合でも、必ずしも費用倒れになるとは限りません。まずは無料相談を利用して、今後の見通しや費用の目安について詳しく相談することが大切です。

圧迫骨折・後遺症の無料相談:24時間受付中

アトム法律事務所では、電話・LINEによる弁護士への無料相談を行っています。

スキマ時間にご自宅から相談できるので、圧迫骨折による後遺症で外出が難しい方、治療や日常生活への復帰でお忙しい方も、ぜひ気軽にご利用ください。

相談のみのご利用、セカンドオピニオンとしてのご利用でも大丈夫です。

相談予約は24時間365日受け付けていますので、ご都合の良いタイミングでご連絡ください。

皆様からのお問い合わせをお待ちしています。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了