交通事故による非器質性精神障害とは?後遺障害認定のポイントは精神科の受診?

更新日:

非器質性精神障害とは「脳損傷を伴わない(または証明できない)ようなメンタル面の不調のこと」で、代表例はうつ病やPTSDなどです。

交通事故は、身体的な傷害だけでなく、精神面の障害も引き起こすことがあります。

交通事故で非器質性精神障害を発症した場合、早期に精神科などの専門医を受診してください。万一、後遺障害が残ったときも、有利に賠償請求を進められる可能性が高まります。

本記事では、交通事故による非器質性精神障害について、症状や後遺障害認定の基準から、加害者へ慰謝料や損害の請求を行う際に知っておくべきことを解説しています。

うつ病やPTSDなど、精神面の不調による慰謝料や損害の請求を適切に行いたい方は、是非一度ご確認ください。

目次

交通事故による非器質性精神障害とは

交通事故による精神障害とは?

交通事故は、身体的な傷害だけでなく、精神障害を引き起こすこともあります。

交通事故による精神障害は、器質性精神障害と非器質性精神障害に区別されます。

| 器質性精神障害 | 非器質性精神障害 | |

|---|---|---|

| 脳損傷 | あり | なし |

| 傷病名 | 高次脳機能障害 | PTSD うつ病など |

器質性精神障害は、脳外傷(脳の器質的損傷)を伴うものです。非器質性精神障害とは、脳の器質的損傷が証明できないものです。

器質性精神障害には、高次脳機能障害があります。

非器質性精神障害で代表的なものとしては、PTSD(心的外傷後ストレス障害)や、うつ病があります。

ほかにも、外傷性神経症、不安障害、強迫神経症、恐怖症、心気神経症、パニック障害、運転恐怖症、統合失調症などさまざまな傷病名があります。

本記事では、交通事故による非器質性精神障害について、うつ病、PTSDを例に解説をしていきます。

うつ病の原因と症状

うつ病とは、気分が落ち込んで、意欲を失い、何事にも興味がわかなくなるような状態のことです。

過度のストレスや遺伝的な要素が、うつ病の原因といわれています。

交通事故に遭った場合、身体的な傷害だけでなく、精神的な負担も大きく、うつ病を発症する可能性もあります。

関連記事

交通事故によるうつ病の症状とは?うつ病の後遺障害認定はどうなる?

PTSDの原因と症状

PTSD(PostTraumatic Stress Disorder)とは、心的外傷後ストレス障害のことです。

PTSDは、生命が危険にさらされるような強烈な恐怖体験により心に強い衝撃を受けて起こる精神的な症状で、場合によっては後遺障害が認定されるケースもあります。

PTSDには、3つの特徴的な症状があります。それは、「持続的再体験症(フラッシュバック)」「持続的覚醒亢進症状」「持続的回避症状」です。

関連記事

交通事故がトラウマに…PTSDやフラッシュバックの後遺障害を解説

非器質性精神障害は精神科を受診!

交通事故によって、非器質性精神障害(例:PTSDやうつ病など)を発症したら、できるだけ早期に精神科を受診してください。

早期の受診は、適切な治療つながるだけでなく、加害者に対する損害賠償請求をするためにも効果的といえます。

たしかに、精神障害については「周囲に理解されないのでは」という不安や、精神科への抵抗感などから、通院をためらう方も少なくありません。

しかし、事故から受診までの期間が経過していると、交通事故とPTSDやうつ病の発生との間に因果関係があるのかどうかを疑われ、治療費や慰謝料の請求が難しくなる危険性があります。

こうしたリスクを避けるためにも、少しでも気になる点がある場合には、PTSDやうつ病を発症していないか、できるだけ早期に精神科を受診することが大切です。

精神科で「事故による精神障害」と診断してもらう!

精神科を受診することはとても大切です。ただし、「とりあえず受診した」というだけでは、賠償請求に結びつかないこともあります。

「事故によって精神的な障害が生じた」という内容の医師の診断をしっかり受けておくことが、賠償や後遺障害の認定にとって大きな意味を持ちます。

また、通院を続け、症状や治療の経過を記録に残していくことも重要です。通院歴や診断内容が後遺障害認定の手続きで有利な資料になる可能性があります。

精神的な不調は、見た目ではわかりにくい分、証明の積み重ねが必要になります。早めの受診と、治療を継続することが、きちんと補償を受けるための第一歩です。

非器質性精神障害の後遺障害

非器質性精神障害の後遺障害認定の基準

WHOが定めた「ICD-10」や、APA(米国精神医学会)が定めた「DSM-Ⅳ」の診断基準などにより、PTSDやうつ病などの傷病名と主治医が診察・診断し、後遺症が残存していても、後遺障害が認定されるとは限りません。

交通事故の後遺障害認定制度では、以下のような症状が問題になっているかが自賠責保険(労災保険)における非器質性精神障害の認定基準となります。

非器質性精神障害の認定基準

- 以下の精神症状のうち、1つ以上の精神症状を有している

かつ - 以下の能力に関する判断項目のうち、1つ以上の能力に障害が認められる

| 精神症状 | 1.抑うつ状態 2.不安の状態 3.意欲低下の状態 4.慢性化した幻覚・妄想性の状態 5.記憶又は知的能力の障害 6.その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴等) |

| 能力に関する判断項目 | 1.身辺日常生活 2.仕事・生活に積極性・関心を持つこと 3.通勤・勤務時間の遵守 4.普通に作業を持続すること 5.他人との意思伝達 6.対人関係・協調性 7.身辺の安全保持、危機の回避 8.困難・失敗への対応 |

精神症状の内容

精神症状の内容について一つずつ見ていきます。

1.抑うつ状態

持続するうつ気分(悲しい、寂しい、憂うつである、希望がない、絶望的であるなど)、何をするのもおっくうになる(おっくう感)、それまで楽しかったことに対して楽しいという感情がなくなる、気が進まないなどの状態をいいます。

2.不安の状態

全般的不安や恐怖、心気症、脅迫など強い不安が続き、強い苦悩を示す状態をいいます。

3.意欲低下の状態

すべてのことに対して関心が湧かず、自発性に乏しくなる、自ら積極的に行動せず、行動を起こしても長続きしない、口数も少なくなり、日常生活上の身の回りのことにも無精となる状態をいいます。

4.慢性化した幻覚・妄想性の状態

自分に対する噂や悪口、命令が聞こえるなど実際には存在しないものを知覚体験する(幻覚)、自分が他者から害を加えられている、食べ物や薬に毒が入っているなど確信が異常に強く、訂正不可能な妄想を持続的に示す状態をいいます。

5.記憶又は知的能力の障害

非器質性の記憶障害としては、自分が誰であり、生活史の全部または一部を思い出せない状態(解離性(心因性)健忘)を、非器質性の知的能力の障害としては、自分の名前や年齢を答えられない、1+1=3のように的外れの回答をするような状態(ガンザー症候群、仮性認知症)をいいます。

6.その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴等)

1~5に分類できない多動(落ち着きの無さ)、衝動行動、徘徊、身体的な自覚症状やだるい、眠れないなどの状態をいいます。

能力に関する判断項目を評価する際のポイント

能力に関する判断項目について一つずつ見ていきます。

1.身辺日常生活

入浴・更衣など清潔保持を適切にすることができるか、規則的に十分な食事をすることができるかなどが判定のポイントです。なお、特筆すべき事項がある場合は、食事・入浴・更衣以外の動作についても加味して判定が行われます。

2.仕事・生活に積極性・関心を持つこと

仕事の内容、職場での生活や働くことそのもの、世の中の出来事、テレビ、娯楽など日常生活に対する意欲や関心があるか否かが判定のポイントです。

3.通勤・勤務時間の遵守

規則的な通勤や出勤時間など約束時間の遵守が可能かどうかが判定のポイントです。

4.普通に作業を持続すること

就業規則に則った就労が可能かどうか、普通の集中力・持続力をもって業務を遂行できるかどうかなどが判定のポイントです。

5.他人との意思伝達

職場の上司や同僚に対して発言を自主的にできるかなど他人とのコミュニケーションが適切にできるかが判定のポイントです。

6.対人関係・協調性

職場において上司・同僚と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかなどが判定のポイントです。

7.身辺の安全保持、危機の回避

職場における危険から適切に身を守れるかどうかが判定のポイントです。

8.困難・失敗への対応

職場で新たな業務上のストレスを受けたときにどの程度適切に対応できるか(極度に緊張したり、混乱したりすることなく対処できるか)などが判定のポイントです。

非器質性精神障害の後遺障害の等級

うつ病やPTSDなどの非器質性精神障害は、障害の程度に応じて後遺障害9級10号、12級13号、14級9号という3段階に区分して認定されます。

判断基準については、労災認定における「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」という厚生労働省からの通達を交通事故のケースにも利用しています。

非器質性精神障害の後遺障害等級

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当程度に制限されているもの |

| 12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少障害を残すもの |

| 14級9号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの |

上記の後遺障害等級の内、何級に該当するのかについては、非器質性精神障害の認定基準である「精神症状」と「能力に関する判断項目」の組み合わせで判断されます。

非器質性精神障害の9級

| 就労意欲 | 能力低下 |

|---|---|

| ある | 能力に関する判断項目の2.~8.のうち一つを喪失 能力に関する判断項目のうち4つ以上で、しばしば助言・援助が必要 |

| ない | 能力に関する判断項目の1.について、時に助言・援助が必要 |

非器質性精神障害の12級

| 就労意欲 | 能力低下 |

|---|---|

| ある | 能力に関する判断項目のうち4つ以上で、時に助言・援助が必要 |

| ない | 能力に関する判断項目の1.について、適切または概ねできる |

非器質性精神障害の14級

| 就労意欲 | 能力低下 |

|---|---|

| ある | 能力に関する判断項目のうち一つ以上で、時に助言・援助が必要 |

上位等級を得られない実情あり

非器質性精神障害の等級は、最も重いものでも9級10号が上限です。脳の物理的損傷を伴う高次脳機能障害では1級、2級、3級、5級、7級といった、より重篤な等級で認定される可能性がある点と対照的で、制度上の実情ともいえるでしょう。

【重要】非器質性精神障害で等級認定は難しい

むちうちなどの身体的な後遺障害と比較すると、うつ病やPTSDといった非器質性精神障害で後遺障害等級の認定を受けることは極めて難しいです。

骨折などの肉体的な怪我(身体症状)のようにレントゲンで明確に確認できる症状とは異なり、非器質性精神障害は、その存在が客観的に明らかなものとして確認できません。

加えて、非器質性精神障害は「原因となっている事柄(ストレス要因など)を改善または除去することで回復する可能性がある」という特性を持つことも理由の一つです。

さらに自賠責保険(損害保険料率算出機構)は、「将来にわたって回復困難な障害」として安易に後遺障害を認定できないという立場から、後遺障害の存在、事故との因果関係、そして「本当にこれ以上改善しないのか(改善可能性の有無)」を極めて厳格に審査します。

具体的に、なぜ認定が難しいのか、交通事故被害者の方が直面する法的な壁について解説します。

非器質性精神障害の存在の立証が困難

第一の壁は、非器質性精神障害の存在自体の立証がまず困難であるという問題です。

非器質性精神障害の診断は、主に被害者本人の「気分の落ち込みが激しい」「事故の場面がフラッシュバックする」といった訴え(自覚症状)に基づき、医師が問診や心理テストを通じて行います。

障害の存在を客観的な画像検査で直接証明することが難しいため、自賠責保険は「被害者の誇張ではないか」「症状を偽っているのではないか(詐病の疑い)」といった点から慎重に判断することが予想されます。

これに対抗するには、事故直後から継続的かつ適切な頻度で精神科に通院した実績、専門的な心理テストの結果、日々の症状の推移に関する医師の詳細なカルテ記載など、症状が確かに存在し、深刻であることを裏付ける客観的な証拠を積み重ねる必要があります。

交通事故との因果関係の立証が困難

第二の壁は、非器質性精神障害が、本当に今回の交通事故だけが原因で発症したのかという問題です。

非器質性精神障害は、交通事故以外にも家庭環境や職場環境でのストレス、過去の病歴などさまざまな要素が複雑に関与することにより発症する可能性が多いためです。

自賠責保険は、「事故前から精神的に不安定だったのではないか(既往症の影響)」「事故とは別の、私生活や仕事上のストレスが真の原因ではないか」と慎重に判断してくることが予想されます。

これに対抗するには、「事故前は問題なく日常生活や仕事をこなせていたこと」「事故の態様が凄惨であったこと」「事故直後から一貫して精神症状が出現・継続していること」などを、証拠に基づいて丁寧に立証し、事故と精神障害との間に強いつながりがあることを主張し、ほかに有力な発症原因が存在しないことを示す必要があります。

症状固定の時期の判断が困難

第三の壁は、症状固定(症状が完治せず、一般的な治療を継続しても改善の見込みが乏しい状態)の判断が難しいという問題です。

非器質性精神障害は、身体症状に比べて治療期間のばらつきが大きかったり、時間の経過とともに症状が大幅に改善する余地があったり、反対に増悪することを繰り返す特性があります。

そのため、自賠責保険は「改善可能性」を慎重に見極めるため、非器質性精神障害については「事故受傷後1年ほど」の長期的な経過観察を判断期間の目安としています(通常の後遺障害は事故後6か月ほど)。

事故受傷後1年に満たない改善の余地がある段階で後遺障害の申請をしても、「まだ治療中であり、改善の可能性がある」として非該当とされてしまいます。かといって、症状固定の判断を先延ばしにしすぎると、事故から長期間が経過し、今度は「事故との因果関係」が薄いと判断されるリスクも生じかねません。

精神科の主治医と弁護士が連携し、医学的な観点と法的な観点をすり合わせ、適切なタイミングで後遺障害診断書を作成してもらうことが、認定の重要な鍵となります。

非器質性精神障害の事故の賠償金

後遺障害慰謝料の相場

うつ病やPTSDにより生じた後遺症の症状が、後遺障害に該当するという認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料の相場額は認定された後遺障害等級に応じて金額が異なり、後遺障害が重度なほど高額になります。

うつ病やPTSDといった非器質性精神障害の後遺障害慰謝料の相場は110万円から690万円です。

後遺障害慰謝料(抜粋)

| 等級 | 相場額 |

|---|---|

| 9級 | 690万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 14級 | 110万円 |

交通事故で非器質性精神障害を発症した場合、後遺障害の認定を受けることで、後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害認定を受けるためには、医師の診断書や通院記録などの資料を用意し、保険会社に提出することが必要です。

適切な等級で後遺障害の認定を受けるためには専門知識が必要となってくることから、弁護士に相談すべきでしょう。

後遺障害慰謝料以外の賠償金

交通事故によりPTSDやうつ病となり、後遺障害等級の認定がなされた場合には、後遺障害慰謝料以外にも以下のような損害賠償金や慰謝料について請求が可能です。

- 治療関係費

投薬代、カウンセリングの費用などの治療にかかった実費のうち、必要かつ相当な費用 - 休業損害

治療のために仕事ができなかったことで生じる減収 - 入通院慰謝料

治療のために入院や通院したことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料

入通院の期間に応じて請求が可能 - その他(例:通院交通費)

原則として公共交通機関の利用料金となる - 後遺障害逸失利益

後遺障害により事故前のように仕事ができなくなったこと(労働能力喪失)で生じる将来の減収分 - 後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料

後遺障害慰謝料以外の慰謝料や損害についても、相場の金額を算定したうえで、加害者側への請求を行う必要があります。

それぞれの損害や慰謝料の相場額に関する計算方法を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

慰謝料や後遺障害逸失利益の相場額を簡単に計算できる計算機

以下の自動計算機を利用すると、慰謝料や後遺障害逸失利益の相場額を簡単に知ることが可能です。

もっとも、交通事故の個別の事情は考慮できない点にご注意ください。

交通事故による精神障害でよくある質問

Q.事故前から精神障害があった場合でも、後遺障害は認定されますか?

交通事故の前に、すでに、うつ病等の何らかの精神障害を発症していた方が、交通事故の被害者となり、症状がひどくなった場合でも、基準を満たせば、後遺障害の認定を受けることができます。

ただし、この場合、事故による悪化部分についてのみ後遺障害として認定されるのが原則です。

このようなルールのことを「加重ルール」といいます。

たとえば、事故前から後遺障害14級相当のうつ病を発症していた交通事故被害者が、事故により症状が悪化して後遺障害12級相当の精神疾患と判定された場合、後遺障害慰謝料額は12級の290万円から14級の110万円を差し引いた180万円となります。

Q.事故前から精神疾患があると、賠償金は減りますか?

事故前から精神疾患を発症していた場合、後遺障害認定に影響があるほか、素因減額も争点になることが多いです。

素因減額とは、被害者側に、損害拡大について身体的、心因的要因がある場合、賠償額が減額されるというものです。

精神疾患をお持ちの場合、事故後、精神症状が悪化した場合、心因的要因も加味されて、賠償額が決まる可能性があります。

交通事故による非器質性精神障害を認定した裁判例

こちらでは、交通事故による非器質性精神障害を認定した裁判例をご紹介します。今回は、うつ病、PTSDを取り上げます。

非器質性精神障害の裁判例(1)うつ病

原告は本件事故を原因として平成一四年一月初めころにうつ病を発症したと認めることができ、原告のうつ病発症と本件事故との間には相当因果関係があるということができる。(略)うつ病に罹患し症状が進行し、治療が長期化したことについては、原告の心因的要素が相当影響しているということができ、公平の観点から、民法七二二条二項の過失相殺の類推適用をして、原告の損害額の四割を減額するのが相当である。

大阪地裁 平成15年(ワ)第5634号 平成17年6月6日判決

この判決では、交通事故により原告Xがうつ病を発症したことについて、事故との「相当因果関係」が認められました。一方で、原告Xの性格や生活環境といった心理的要因が症状の長期化に影響していたと判断され、民法722条2項の「過失相殺」の考え方を応用して、損害賠償額が4割減額されました。

これは、事故が直接の原因であることは認めつつも、損害の拡大には原告自身の要因も関与しているとした「素因減額」の典型例といえます。

この判例を詳しく見る

交通事故で発症したうつ病も賠償対象に ~精神的損害と事故の因果関係を認めた事例~【裁判例解説】

非器質性精神障害の裁判例(2)PTSD

東京地裁平成14年判決では、PTSDによる後遺障害認定の判断時には下記の4要件の有無を検討すべきとしています。

- 強烈な外傷体験(自分または他人が死んだり、重傷を負ったりする外傷的な出来事の体験)

- 再体験症状(外傷的な体験が継続的にフラッシュバックしている)

- 回避症状(外傷と関連した刺激を持続的に回避する)

- 覚醒亢進症状(持続的に過覚醒の状態にある)

さらに、大阪地裁令和2年判決では、「臨床診断として診断名を付ける場合はともかく、労働能力の喪失による損害や精神的苦痛に係る慰謝料を発生させるだけのPTSDの後遺障害があるというためには、外傷体験者が通常抱く不安等の心理状態を超えて、病的な精神症状が発現し、かつ、そのような精神症状が発現することが外傷体験の内容等に照らして相当であることのほか、実際に日常生活や社会生活に支障を来していることを要するというべき」としています。

こうした背景から、PTSDで後遺障害等級認定を受けるハードルは非常に高いのが現状です。

事故による非器質性精神障害は弁護士相談を

ここでは、交通事故による非器質性精神障害を弁護士に相談するメリットをご紹介します。

後遺障害の認定を有利に進めることができる

後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が認められるようになります。

そして、後遺障害認定の申請には、後遺障害診断書や通院記録、検査結果などの資料を用意して、保険会社に提出せねばなりません。

必要書類が不足していると、再提出を求められて認定結果が出るまでに時間を要したり、認定は基本的に書面審査なので、資料が不足しているとそのまま審査されて適切な等級認定を受けられない可能性もあります。

特に、PTSDやうつ病といった非器質性精神障害では、そもそも後遺障害等級の認定は難しいのが実情です。

こういった点から、適切な後遺障害等級の認定を受けるには専門知識や認定手続きの経験が大切になります。

弁護士に相談や依頼をすれば、交通事故に関する専門知識を活かして、症状や治療経過を踏まえた適切な症状固定の時期についてアドバイスをくれたり、後遺障害認定を受けるために必要な証拠を収集し、被害者請求など適切な方法で後遺障害の発生について主張してくれるでしょう。

以下の関連記事では後遺障害認定の流れや認定率を上げるためのコツについて解説中です。

関連記事

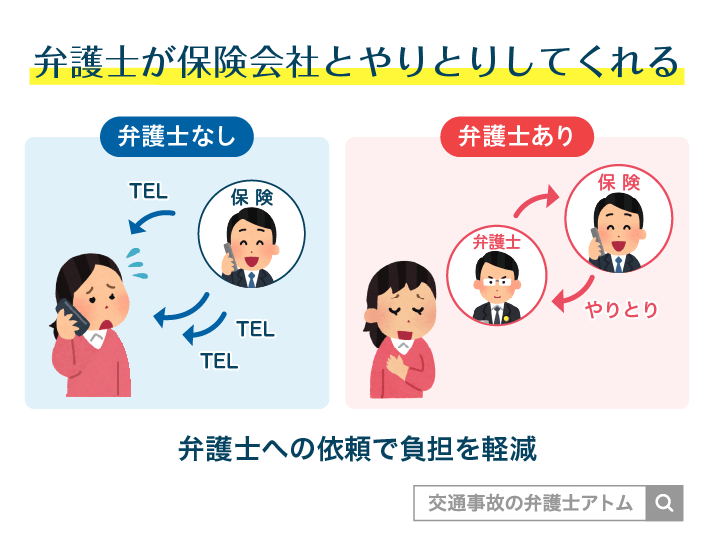

交渉から解放されてストレスが減る

交通事故による非器質性精神障害の症状は、被害者の日常生活を生きづらいものに変えてしまいます。加害者側の保険会社との交渉中に、交通事故を思い出すきっかけになってしまい、PTSDの症状があらわれる可能性があるでしょう。

もちろん、弁護士であっても被害者自身の損害賠償請求を適切におこなうために、交通事故の話をお伺いする必要はあります。

しかしながら相手方保険会社と直接やり取りする手間がなくなることにより、ストレスの緩和・軽減につながる可能性があるでしょう。

関連記事『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』では、交通事故の賠償問題を弁護士に任せるメリットを解説しています。弁護士への相談・依頼を検討している方は関連記事も参考にしてください。

適切な補償を受けることができる

交通事故による非器質性精神障害の被害者は、適切な補償を受けるべきです。

しかしながら、加害者側の任意保険会社は、被害者が本来なら受け取れるはずの補償よりも少ない金額しか提示してきません。

被害者が保険会社に相場の金額へ増額するよう交渉しても認めてくれないのが通常です。

一方、弁護士は交通事故の専門知識を有しており、相場の金額(裁判例をベースに作られた弁護士基準の金額)になるように適切な増額交渉を行うことができます。

専門家からの根拠のある主張であり、示談交渉が決裂すると裁判となる可能性が高いことから、弁護士による増額交渉は成功しやすいといえるのです。

加害者側の提示額に納得がいかない場合には、弁護士に相談してみるべきでしょう。

弁護士に相談・依頼する際の費用負担は抑えることができる

弁護士に相談・依頼する場合には、弁護士に支払う費用を気にする方が多いでしょう。

弁護士に支払う費用に関しては、弁護士費用特約を利用することで抑えることが可能になります。

交通事故の弁護士費用特約は、保険会社が被害者の弁護士費用を支払ってくれるという特約です。

弁護士費用特約の補償上限は、法律相談料として10万円まで、弁護士費用として300万円までとしているものが多いです。

こうした補償上限の範囲内で弁護士費用が収まることは珍しくないため、弁護士費用特約を利用することで、被害者は自己負担金なしで弁護士を立てられることになります。

弁護士費用特約が使えるなら、費用の心配がぐんと減るのです。

弁護士費用は被害者本人の名義にかぎらず、一定の範囲の家族名義の特約が適用されることもあります。関連記事を参考に、ぜひ交通事故の弁護士費用特約が使えるかどうかも調べてみてください。

交通事故による精神障害、後遺障害のお悩み相談はこちら

アトムの無料相談窓口

アトム法律事務所では、交通事故でケガをした方に向けての無料相談をおこなっています。交通事故で負った身体的なケガは治っても、精神的な問題を抱えてしまうこともあるでしょう。

- 精神的な問題についても損害賠償請求できる?

- PTSDと診断されて後遺障害等級認定を受けるための手続きは?

- 相手の提案してきた金額に納得がいかない

PTSDやうつといった非器質性精神障害でお悩みの方は、アトム法律事務所の無料相談がおすすめです。

アトム法律事務所の特徴

- 交通事故の後遺障害申請や賠償問題に精通した弁護士が在籍

- 全国の交通事故に対応可能

- 法律相談無料、着手金は原則無料で弁護士費用は後払い制

- 法律相談の予約受付は24時間体制

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了