交通事故によるうつ病の症状とは?うつ病の後遺障害認定はどうなる?

うつ病は非器質性精神障害(脳の損傷によらない精神障害)のひとつです。

交通事故の精神的ショックや長引く治療による心身の疲労などが原因となり、うつ病を発症することもあります。

うつ病による損害も、事故の加害者に賠償請求できる可能性はありますが、うつ病の場合は特に「交通事故で発症した」という関係性(因果関係)の立証が重要になります。

うつ病が後遺障害として認定された場合は、後遺障害等級に応じた慰謝料等の補償が受けられる可能性があります。

うつ病の後遺障害は、9級から14級の等級が認定される可能性があり、最大で690万円(弁護士基準)の後遺障害慰謝料を請求できます。

本記事では、交通事故によるうつ病の症状、後遺障害認定の基準、賠償金の相場、うつ病が認定された裁判例について解説します。

目次

交通事故によるうつ病とは?

うつ病とは?

うつ病とは、強い抑うつ気分や興味・喜びの喪失を主症状とし、日常生活に支障をきたす精神疾患です。医学的には「うつ病エピソード」と呼ばれる症状が見られる気分障害の総称です。

気分障害とは精神障害の一種で、長期間にわたり感情の変動が日常生活に支障をきたす症状を指します。

うつ病には、以下のような症状があります。

- 身体反応

睡眠障害(不眠・過眠)、食欲の変化(減退・増進)、疲労感、倦怠感、自律神経症状(頭痛、便秘、口渇など)など - 精神反応

抑うつ気分(気分の落ち込み)、意欲・関心の低下、集中力の低下、思考制止、悲観的思考、自殺念慮など

うつ病を発症すると、上記のような症状により人と交わることが困難になり、外出もできず引きこもりがちになったりします。

交通事故もうつ病の原因になる

うつ病の原因は環境や生活習慣などさまざまな要因が考えられますが、交通事故を原因とする場合もあります。

たとえば、交通事故でむちうちを負い、慢性的な痛みに長いあいだ悩まされ続け、うつ病になるケースもあるでしょう。

また、交通事故で重傷を負い、治療が長引いたり、後遺障害が残ること等この先を悲観してしまったりすることで、うつ病の発症につながる可能性もあります。

うつ病の受診と治療

交通事故の後、できるだけ早期に精神科等を受診

交通事故後、不安な気持ちが続くようであれば、できるだけ早く精神科や診療内科を受診しましょう。

早期の受診は回復のためだけでなく、賠償請求の観点からも非常に重要です。

専門医による精神医学的治療がなされていないと、事故とうつ症状の因果関係を否定され、賠償を受けられなくなるおそれがあります。

また、後遺症が残った場合に、後遺障害認定が下りなくなるリスクも高まります。後遺障害等級が認定されなければ、後遺症に関する賠償金(後遺障害慰謝料、逸失利益)は請求できません。

交通事故によるうつ病の治療方法

うつ病の治療方法としては、以下のようなものがあげられます。

- 十分な休養

- 薬物療法

- 認知行動療法 など

ただし、治療法は個人の症状や状態によりさまざまです。

交通事故でうつ病になった場合は、お一人で悩まずに、まずは専門医に相談してください。

交通事故によるうつ病の後遺障害認定

うつ病の後遺障害とは?

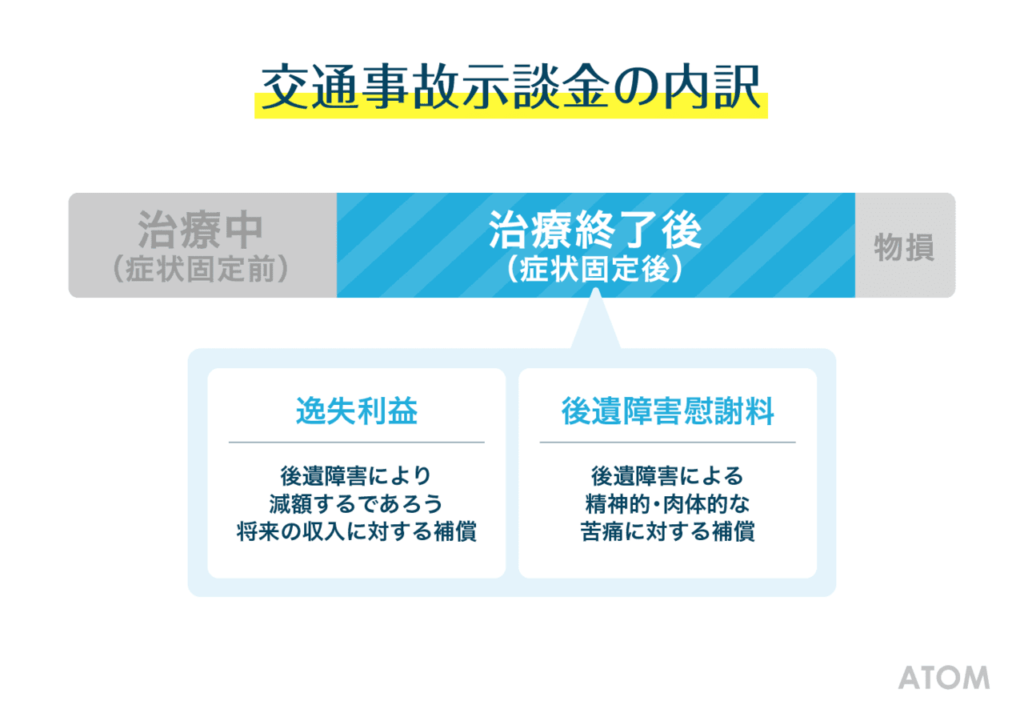

うつ病の後遺症が残った場合、後遺障害の認定を受けられれば、「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」の賠償請求ができるようになります。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害による生涯年収の減少分のことです。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残った精神的苦痛に対する賠償金のことです。

後遺障害の認定とは?

すべての後遺症が「後遺障害」として認定されるわけではありません。

後遺障害とは、症状固定(これ以上治療を継続しても、回復が見込まれない状態)をむかえた後遺症のうち、「自賠責保険の損害保険料率算出機構による等級の認定」を受けたものを指します。

うつ病の治療は長引くことも多いですが、症状固定をむかえ、医師に後遺障害診断書を作成してもらったら、後遺障害の申請ができるようになります。

うつ病の後遺障害等級と認定基準

ここでは、うつ病で認定される可能性のある後遺障害等級と、その認定基準を紹介します。

うつ病の後遺障害等級(9級10号・12級13号・14級9号)

後遺障害等級には1級から14級があり、数字が小さくなればなるほど後遺障害の程度が重く、賠償金の相場も高額になります。

交通事故によるうつ病について、後遺障害等級が認定される場合、以下のような等級になる可能性があります。

うつ病の後遺障害等級

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当程度に制限されているもの |

| 12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少障害を残すもの |

| 14級 9号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの |

うつ病の後遺障害等級の認定基準

うつ病などの精神症状の後遺障害等級については、一般に以下のような認定基準が用られます。

うつ病などの後遺障害認定基準

- 以下の精神症状のうち、1つ以上の精神症状を有している

かつ - 以下の能力に関する判断項目のうち、1つ以上の能力に障害が認められる

| 精神症状 | 1.抑うつ状態 2.不安の状態 3.意欲低下の状態 4.慢性化した幻覚・妄想性の状態 5.記憶又は知的能力の障害 6.その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴等) |

| 能力に関する判断項目 | 1.身辺日常生活 2.仕事・生活に積極性・関心を持つこと 3.通勤・勤務時間の遵守 4.普通に作業を持続すること 5.他人との意思伝達 6.対人関係・協調性 7.身辺の安全保持、危機の回避 8.困難・失敗への対応 |

精神症状の内容

精神症状の内容について一つずつ見ていきます。

1.抑うつ状態

持続するうつ気分(悲しい、寂しい、憂うつである、希望がない、絶望的であるなど)、何をするのもおっくうになる(おっくう感)、それまで楽しかったことに対して楽しいという感情がなくなる、気が進まないなどの状態をいいます。

2.不安の状態

全般的不安や恐怖、心気症、脅迫など強い不安が続き、強い苦悩を示す状態をいいます。

3.意欲低下の状態

すべてのことに対して関心が湧かず、自発性に乏しくなる、自ら積極的に行動せず、行動を起こしても長続きしない、口数も少なくなり、日常生活上の身の回りのことにも無精となる状態をいいます。

4.慢性化した幻覚・妄想性の状態

自分に対する噂や悪口、命令が聞こえるなど実際には存在しないものを知覚体験する(幻覚)、自分が他者から害を加えられている、食べ物や薬に毒が入っているなど確信が異常に強く、訂正不可能な妄想を持続的に示す状態をいいます。

5.記憶又は知的能力の障害

非器質性の記憶障害としては、自分が誰であり、生活史の全部または一部を思い出せない状態(解離性(心因性)健忘)を、非器質性の知的能力の障害としては、自分の名前や年齢を答えられない、1+1=3のように的外れの回答をするような状態(ガンザー症候群、仮性認知症)をいいます。

6.その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴等)

1~5に分類できない多動(落ち着きの無さ)、衝動行動、徘徊、身体的な自覚症状やだるい、眠れないなどの状態をいいます。

能力に関する判断項目を評価する際のポイント

能力に関する判断項目について一つずつ見ていきます。

1.身辺日常生活

入浴・更衣など清潔保持を適切にすることができるか、規則的に十分な食事をすることができるかなどが判定のポイントです。なお、特筆すべき事項がある場合は、食事・入浴・更衣以外の動作についても加味して判定が行われます。

2.仕事・生活に積極性・関心を持つこと

仕事の内容、職場での生活や働くことそのもの、世の中の出来事、テレビ、娯楽など日常生活に対する意欲や関心があるか否かが判定のポイントです。

3.通勤・勤務時間の遵守

規則的な通勤や出勤時間など約束時間の遵守が可能かどうかが判定のポイントです。

4.普通に作業を持続すること

就業規則に則った就労が可能かどうか、普通の集中力・持続力をもって業務を遂行できるかどうかなどが判定のポイントです。

5.他人との意思伝達

職場の上司や同僚に対して発言を自主的にできるかなど他人とのコミュニケーションが適切にできるかが判定のポイントです。

6.対人関係・協調性

職場において上司・同僚と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかなどが判定のポイントです。

7.身辺の安全保持、危機の回避

職場における危険から適切に身を守れるかどうかが判定のポイントです。

8.困難・失敗への対応

職場で新たな業務上のストレスを受けたときにどの程度適切に対応できるか(極度に緊張したり、混乱したりすることなく対処できるか)などが判定のポイントです。

実際に、何級に該当するのかについては「精神症状」と「能力に関する判断項目」の組み合わせで判断されます。

以下、具体的な等級について、それぞれ認定要件をまとめます。

後遺障害9級10号の認定要件

うつ病で後遺障害9級10号に認定される場合

| 類型 | 就労意欲 | 能力低下 |

|---|---|---|

| ① | ある | 能力に関する判断項目の2.~8.のうち一つを喪失 |

| ② | ある | 能力に関する判断項目のうち4つ以上で、しばしば助言・援助が必要 |

| ③ | ない | 能力に関する判断項目の1.について、時に助言・援助が必要 |

後遺障害12級13号の認定要件

うつ病で後遺障害12級13号に認定される場合

| 類型 | 就労意欲 | 能力低下 |

|---|---|---|

| ① | ある | 能力に関する判断項目のうち4つ以上で、時に助言・援助が必要 |

| ② | ない | 能力に関する判断項目の1.について、適切または概ねできる |

後遺障害14級9号の認定要件

うつ病で後遺障害14級9号に認定される場合

| 類型 | 就労意欲 | 能力低下 |

|---|---|---|

| ① | ある | 能力に関する判断項目のうち一つ以上で、時に助言・援助が必要 |

うつ病の後遺障害慰謝料と逸失利益

うつ病の後遺障害慰謝料の相場金額

うつ病について後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料は等級に応じて、以下のような金額が相場となります。

後遺障害慰謝料(抜粋)

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 9級 | 249(245) | 690 |

| 12級 | 94(93) | 290 |

| 14級 | 32(32) | 110 |

単位:万円

()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる保険金の金額です。

弁護士基準とは、裁判になった場合の慰謝料相場です。自賠責基準を上回る賠償金については、事故相手本人や任意保険会社に請求することになります。

うつ病が悪化した場合の後遺障害慰謝料は?

交通事故被害者の中には、事故前からうつ病などの精神疾患を発症していた人もいます。

そのような場合でも、交通事故によりうつ病などの精神疾患が悪化した結果、上記の後遺障害認定基準を満たしていれば、後遺障害等級は認定されます。

ただし、交通事故前のうつ病(精神疾患)の症状が、既に後遺障害等級認定基準を満たしていた場合、もともとあった障害分の慰謝料が減額されるというルールになっています。

このルールのことを「加重ルール」といいます。

たとえば、事故前から後遺障害14級相当のうつ病を発症していた交通事故被害者が、事故により症状が悪化して後遺障害12級相当の精神疾患と判定された場合、後遺障害慰謝料額は12級の290万円から14級の110万円を差し引いた180万円となります。

また、後遺障害以外の損害賠償金額についても、交通事故前からうつ病を発症していた場合、素因減額が争点になることが多いのが注意点となります。

うつ病の後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことで、本来の労働能力で得られたはずの将来の収入が減ってしまった損害のことです。

うつ病で後遺障害等級が認定された場合、後遺障害逸失利益の賠償も可能になります。

後遺障害逸失利益は、「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算出します。

基礎年収

1年あたりの基礎収入は、基本的に事故前年度の年収を参考にします。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害でどのくらい仕事ができなくなったかを表す割合です。

後遺障害等級ごとに労働能力喪失率の目安があります。

| 障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 9級 | 35% |

| 12級 | 14% |

| 14級 | 5% |

※参考:自賠責保険・共済ポータルサイト「限度額と補償内容」労働能力喪失率表

このような後遺障害等級ごとの目安を参考にしながら、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に評価して、労働能力喪失率は決まります。

労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数とは、中間利息を差し引くための係数です。

労働能力喪失期間とは、通常、症状固定時から67歳までの年数になります。なお、うつ病の場合、「時間の経過ととも回復する可能性が相当程度ある」と考えられており、67歳までの年数よりも短く認定されるケースも少なくありません。

労働能力喪失期間を求めた後は、「係数表」を見れば、ライプニッツ係数はすぐにわかります(参考:自賠責保険・共済ポータルサイト「限度額と補償内容」就労可能年数とライプニッツ係数表)。

よくある質問│交通事故によるうつ病と後遺障害

Q1.うつ病は、事故との因果関係を証明するのが難しいと聞きました。本当ですか?

そのとおりです。

うつ病の賠償請求では、「交通事故によってうつ病を発症した」という関係性(因果関係)の主張・立証が重要になります。

しかし、骨折等とは異なり、うつ病は見た目ではわからないため、「交通事故によって発症した」と証明することは簡単ではありません。

Q2.うつ病の賠償請求のポイントはなんですか?

適切な賠償を受けるには、事故の状況や、うつ病の発症時期、症状の内容・程度、うつ病を発症する交通事故以外の原因の有無、被害者本人の性格などが総合考慮されます。これらについて有利な証拠をそろえることがポイントです。

もっとも重要なことは、うつ病の症状が出たらすぐに精神科を受診し、事故でうつ病を発症したと診断してもらうことです。

そして、その後は、適切な頻度で通院(あるいは入院)し、投薬やカウンセリングなど症状に合った適切な治療を受けることも大切です。

Q3.事故前からうつ病だった場合、賠償請求はできますか?

状況によっては、賠償請求が可能です。

事故前にうつ病の既往症があった場合でも、事故によって症状が再発・悪化したことが医学的に認められれば、その部分について賠償を請求できる可能性があります。

事故前のうつ病がすでに回復していたか、事故以外に悪化の原因がないかといった事情を、医師の診断書や治療記録などで示すことが大切です。

交通事故の裁判例(うつ病編)

こちらでは、交通事故の裁判例のうち、うつ病と事故の因果関係について判断した事例や、後遺障害を認めた事例を紹介します。

うつ病の発症(事故との因果関係)が認められた事例

交通事故後のうつ病発症認定事例

大阪地判平18・9・25(平成13年(ワ)9267号)

原付運転の男性(症状固定時47歳・転職6日目)が交差点で普通車と出会い頭衝突し、頸椎捻挫等を負傷。整形外科治療を約1年続けても症状改善せず、主治医から「通常の治療期間より長期間かかっている」旨指摘されたころから調子が悪化。復職の見込みが立たず、補償問題も難航してうつ病を発症。交通事故とうつ病発症の因果関係が争点となった。

裁判所の判断

「…本件事故と原告のうつ病発症との間には、相当因果関係が認められる」

大阪地判平18・9・25(平成13年(ワ)9267号)

- 後遺障害等級併合9級

- うつ病に伴う意欲の低下、全身倦怠感等について9級

- 外傷性頸腕症候群、腰部打撲及び捻挫による頭痛、吐き気等について14級

後遺障害慰謝料:600万円

- 後遺障害逸失利益:約2367万円(労働能力喪失率35%、喪失期間10年)

損害賠償額

234万円

こちらの事例では、損害額の総額は約5845万円と認定されました。

過失相殺(原告50%)、素因減額(50%)、損益相殺(約3269万円受給済み)等を踏まえ、最終的に234万円の賠償が命じられました。

事故によるうつ病の後遺障害が認定された事例

うつ病の後遺障害認定の裁判例

大阪地判平17・6・6(平成15年(ワ)5634号)

スナック経営の男性(56歳)が交差点での交通事故で頭部外傷や打撲を負い、その後うつ病を発症。事故前は健康に店を営んでいたが、事故後は客と満足に会話できなくなり、接客業務ができない状態に。交通事故とうつ病発症の因果関係が争点となった。

裁判所の判断

「…うつ病発症と本件事故との間に相当因果関係が認められる」

大阪地判平17・6・6(平成15年(ワ)5634号)

- 後遺障害9級

- 後遺障害慰謝料:610万円

- 後遺障害逸失利益:約589万円(労働能力喪失率35%、喪失期間5年)

損害賠償額

992万3,812円

こちらの事例では、うつ病について後遺障害9級とされ、全体の損害額は約1775万円と認定されました。

過失相殺(被害者10%)、素因減額(40%)、損益相殺(受給済み約66万円)等を踏まえて、最終的な賠償額は約992万円と命じられました。

事故によるうつ病の悪化が認定された事例

うつ病の後遺障害認定の裁判例

京都地判平25・3・14(平成24年(ワ)2819号)

歩道を歩行中の女性(症状固定時25歳)は歩行中、雨でスリップした原付自転車に突然衝突され、左鎖骨骨折など全身の多発外傷を負った。事故前から睡眠障害を伴ううつ状態で通院していたが、事故後は悪夢によるフラッシュバック、バイクの音でパニック発作を起こすなどPTSD症状が出現。交通事故とPTSD発症・うつ病悪化の因果関係が争点となった。

裁判所の判断

「…本件事故による心的外傷によりPTSDを発症したという診断は是認できる」

京都地判平25・3・14(平成24年(ワ)2819号)

- 後遺障害等級14級9号に相当すると認定

- 後遺障害慰謝料110万円

- 後遺障害逸失利益(労働能力喪失率5%、喪失期間5年)

- 素因減額:50%(うつ病の既往症あり。精神的脆弱性を考慮)

損害賠償額

337万155円

この事案では、損害額は合計で584万5,442円(後遺障害慰謝料110万円を含む)と認定されました。

素因減額50%、素因減額(50%)、損益相殺(受給済み約172万円)、弁護士費用30万円などを考慮して、裁判所は、最終的に337万0,155円の支払いを命じました。

交通事故後のうつ病のお悩みはアトムに相談

まとめの一言

交通事故によって、うつ病などの精神疾患を発症することがあります。

ただし、うつ病の場合、交通事故により発症したこと(因果関係)の立証が難しい傾向があります。

うつ病と事故との因果関係を証明するためには、症状がでたらすぐに精神科を受診し、専門医の診断をうけ、十分な治療をおこなうことが大切です。

うつ病の場合も、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料・逸失利益の賠償請求も可能になるため、より多くの補償を受けとれる可能性がでてきます。

うつ病の賠償請求、後遺障害認定の進め方などのお悩みは、弁護士の無料相談なども活用して、解決を目指しましょう。

アトムの無料相談は24時間相談受付中

アトム法律事務所では、交通事故でケガをした方に向けての無料相談をおこなっています。

- 交通事故によるうつ病の治療費で保険会社ともめている

- 交通事故によるうつ病の後遺障害認定を進めたい

- 交通事故によるうつ病で適切な賠償を受けたい

このようなお悩みをお持ちの交通事故被害者の方は、是非一度、アトム法律事務所までお電話ください。

アトム法律事務所の特徴

- 法律相談の受付は24時間体制

- 法律相談無料、着手金は原則無料で弁護士費用は後払い制

- 全国の交通事故に対応可能

- 交通事故の後遺障害申請や賠償問題に精通した弁護士が在籍

アトム法律事務所は、24時間体制で相談受付をおこなっています。

お早目のご連絡が、早期解決の鍵です。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了