交通事故加害者がすべき対応や責任は?裁判所の呼び出しはどうしたらいい?

更新日:

思いがけず交通事故の加害者になってしまったとき、何をすればいいのか、どんな責任があるのか、どう対応すべきか、不安になるのは当然です。

とくに人身事故後の行動や示談交渉、裁判所からの呼び出しなどは、対応を誤ると損害賠償や刑事罰が重くなる可能性もあります。

この記事では、交通事故発生直後から示談・裁判対応まで、加害者として知っておくべき対応・責任・弁護士への相談タイミングを時系列でわかりやすく解説します。

不安な状況でも落ち着いて対応できるよう、ぜひ参考にしてください。

交通事故で捜査を受けている方

交通事故で刑罰を受ける不安がある方は『刑事事件の無料相談』のページをご覧いただき、今後の対応に関する弁護士相談をご検討ください。

目次

交通事故直後に加害者がすべき対応

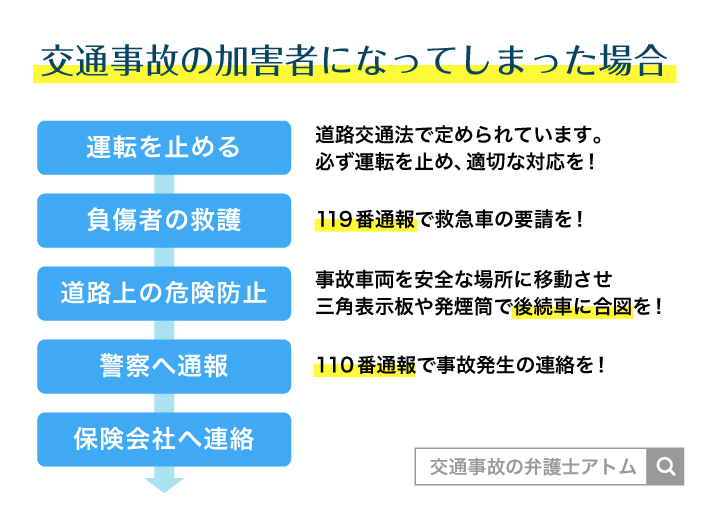

交通事故の加害者になってしまったら、まずは事故直後の対応を適切かつ誠実にすることが重要です。

初動対応を誤ると、後の損害賠償や刑事処分に大きな影響が出る可能性があります。

ここでは、「加害者として取るべき初期行動」を、時系列に沿ってわかりやすく解説します。

(1)運転を止めて被害者の救護【救護義務】

人身事故が発生した際、まず重要なのは負傷者の救護です。具体的には以下のような対応をしましょう。

負傷者の救護方法

- 必要に応じて止血や心臓マッサージなどの応急処置をする

- 必要に応じて、負傷者を安全な場所に移動させる

※意識がない場合や頭部・頸部に出血やしびれがある場合は動かさない。 - 救急車を呼ぶため119番通報をする

負傷者の救護は道路交通法 72条で定められた「救護義務」であり、違反すると5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます(道路交通法 117条1項)。

また、救護義務を果たさずその場を立ち去るとひき逃げになり、以下の責任を負うこととなるでしょう。

- 刑事責任:10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

- 民事責任:免許の違反点数が39~57点加算(一発で免許取り消し)

- 民事責任:被害者に支払う慰謝料が増額される可能性あり

(2)事故現場の安全確保【危険防止義務】

被害者の救護ができたら、次は事故現場の安全確保です。

事故現場は事故発生時のまま保存しておくことが望ましいですが、そのままでは後続車が気づかず突っ込んでくるなど、二次的な事故が起きる可能性があります。

そのため、必要に応じて以下のようにして安全を確保しましょう。

現場の安全確保

- 事故車両を、後続車の邪魔にならない安全な場所に移動させる

- 負傷者や事故車両の移動が難しい場合は、三角板や発煙筒などを使い、後続車に注意を促す

※三角板や発煙筒は、助手席の足元、グローブボックス、シート下、トランクなどにあることが多い

事故車両などを動かす場合は、事故直後の様子を写真や映像に残しておくことがおすすめです。

のちに事故状況を確認する際の証拠となります。

事故現場の安全確保は、道路交通法 72条で定められた「危険防止義務」にあたります。

違反すると3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科されます(道路交通法 119条17項)。

(3)警察への連絡【報告義務】

続いてすべきことは、警察への連絡です。110番通報し、以下の内容を伝えましょう。

警察への通報

- 事故現場の場所

※住所がわからない時は、近くのコンビニや学校、ビル、電柱の番号などでもよい - 事故が発生した日時

- 負傷者の人数・状態

- 損壊物の有無・状態

- 積載物の有無

- 事故後に行った対応

警察への事故の通報は、道路交通法72条1項後段に定められた「報告義務」です。違反すると3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科されます(道路交通法119条1項17号)。

また、警察に通報しないまま解散してしまうと、事故の発生や事故状況を示す書類(交通事故証明書・実況見分調書)が作成されず、損害賠償請求や保険金請求に支障が出る可能性があります。

軽微な事故であったり、被害者側から「警察には通報しなくても大丈夫」などと言われたりしても、その場で安易に解散せずに警察へ連絡し、指示を仰ぎましょう。

警察を待つ間に被害者側との連絡先交換もしておく

通報後は、警察が事故現場に来てそのまま実況見分が行われることが多いです。

警察の到着を待つ間に、なるべく以下の点について被害者側と情報交換しておきましょう。

交換すべき情報

- 氏名・住所・電話番号

- 車のナンバー

- 加入している自動車保険会社の情報

これらは後から「交通事故証明書」などで確認も可能ですが、念のため自分でも控えておくと安心です。

ただし、情報を得たからといって加害者本人が被害者へ直接連絡を取ることは基本的にありません。

事故後のやり取りは、基本的に任意保険会社の担当者が窓口になります。

なかには「加害者からの連絡は避けてください」と明確に言われるケースもあり、連絡先を知っていても、無断で連絡するのはトラブルの原因になるおそれがあります。

(4)保険会社への連絡

交通事故の加害者になると、自身の保険会社にも連絡が必要です。

交通事故の加害者は、今後被害者側と示談交渉をし、請求された損害賠償金を支払うことになる可能性が高いです。

その際、自身の保険担当者に示談交渉を代行してもらったり、損害賠償を保険(対人・対物賠償保険)から支払ったりすることが考えられます。

保険会社への連絡が遅れると、こうした保険の利用に支障が出る可能性があるので、できる限り事故当日に連絡しておきましょう。

(5)警察の捜査への協力

事故の現場に警察が到着すると、人身事故の場合は「実況見分」や「聞き取り調査」が行われます。

警察の捜査

- 実況見分

- 現場を警察と一緒に確認しながら、事故の状況を再現する

- 相手を認識した位置やブレーキをかけた位置などについて確認される

- 捜査内容は実況見分調書にまとめられる

- 調査聞き取り調査

- 事故当時の状況について、運転者などから事情を聞く捜査

- 事故時の状況に関する認識などを聞かれる

- 捜査内容は供述調書にまとめられる

物損事故の場合は、実況見分調書ではなく、簡素な捜査報告書である物件事故報告書が作成されます。

特に実況見分調書は、事故時の状況を証明する書類として、示談交渉でも用いられることが多いです。

実況見分など警察への捜査協力は法律上の義務ではなく任意です。しかし、協力せず被害者側の言い分のみに基づく内容が実況見分調書に記載されると、示談交渉で不利になる可能性があるでしょう。

とくに、事故が起きた責任の割合を示す「過失割合」の交渉では、事故時の状況が争点になりがちです。

加害者側の過失割合が実際以上に大きくなると、その分、慰謝料・賠償金の支払いが大きくなってしまうので、できる限り実況見分などの捜査に協力し、不利な書類ができないようにしましょう。

関連記事

交通事故の加害者がしてはいけないNG行動

交通事故を起こした直後は動揺しがちですが、避けるべきNG行動があります。ここではNG行動を3つ紹介します。

加害者のNG対応

- 事故対応をせずに立ち去る

- 事故現場で示談する、お金を渡す

- すべて保険会社に任せて謝罪しない

事故対応をせずに立ち去る

先述の通り、交通事故後にすべき対応をせずに立ち去ると、ひき逃げ扱いとなり重い刑事罰が下されたり、違反点数の加算により一発で免許停止になったりすることがあります。

また、不誠実さを指摘され、被害者に支払う損害賠償金が増額される可能性もあるでしょう。

被害者を適切に救護しなかった結果、被害者に重大なケガ・後遺障害が残ったり、死亡したりすることも考えられます。

安全確保をせずに立ち去ることで二次的な事故が発生し、さらに被害者を出してしまう可能性も否定できません。

交通事故による被害を最小限に抑え、加害者自身が負う責任が重くなるのを防ぐためにも、事故直後の対応はしっかりしましょう。

事故現場で示談する、お金を渡す

まだ被害状況の全貌が分からない事故直後の段階では、適切な内容での示談ができません。また、示談が成立したという証拠が残らない場合もあります。こうしたことから、以下のようなトラブルに発展する可能性があるでしょう。

- 最終的に生じた損害に比べ、多すぎる金額を請求される

- 示談は成立したはずなのに、あとからまだ示談していないと言われる

また、その場で示談をしようとすると、「被害者に誠実な対応をしてない」「口止めをしようとしている」と思われるリスクがあります。

交通事故の示談交渉は、事故当事者のケガが完治したあとや、後遺症が残り後遺障害認定を受けた後に開始しましょう。

「ことを大きくしたくないからすぐに示談して終わりにしたい」と考える方もいますが、その場で示談をすることで、かえってことが大きくなるリスクがあるのです。

すべての対応を保険会社に任せて謝罪しない

加害者が任意保険の加入していれば、交通事故後の対応は基本的に保険担当者が行ってくれます。

被害者側とのやり取りも示談交渉も、加害者自身でやることは基本的にないでしょう。

しかし、謝罪やお見舞いなど「人としての誠意」が求められる対応は、加害者本人がすべき場合もあります。

これを怠ると、被害者との信頼関係が崩れ、示談がこじれる・慰謝料が増額されるといったリスクにもつながりかねません。

本記事内では後ほどお見舞い・謝罪に関するポイントも解説するので、参考にしてみてください。

被害者の治療中に加害者がすべきこと

事故発生からしばらく経ち、被害者が治療中の段階に入っても、加害者側がやるべき対応はまだ続きます。

ここでは、以下の3つの観点から対応内容を整理します。

被害者の治療中の対応

- 被害者への謝罪やお見舞い

- 加害者自身のケガの治療

- 示談交渉の準備

どれもその後の示談交渉や法的責任に影響する大事なポイントです。

適切な対応を知っておくことで、無用なトラブルや誤解を防ぎましょう。

謝罪やお見舞い|タイミングや方法に注意

被害者が入院・通院している間、加害者として誠意を示す行動の一つが「謝罪」や「お見舞い」です。

まったく連絡を取らず、謝罪もしないままだと、「不誠実な対応」と受け取られることもあります。

「謝罪がない」「見舞いに来ない」という理由だけで慰謝料が増額される可能性は低いですが、被害者側からの印象が悪くなることで、加害者側の主張が通りにくくなり、示談が難航する恐れがあります。

以下の点には注意して、謝罪やお見舞いを検討しましょう。

- 勝手に訪問しない

事前に被害者の意向を確認し、拒否された場合は無理に会いに行かないことが基本です。 - 保険会社を通じて連絡するのがベター

直接連絡せず、任意保険の担当者を通じて訪問の可否や日時を確認しましょう。 - 言動に細心の注意を払う

たとえ謝罪のつもりでも、軽率な言葉や態度には要注意です。「被害者感情を逆なでした」と思われると、精神的苦痛が増したとして慰謝料増額を主張されることもあります。誠意が伝わるような振る舞いが大切です。

被害者への謝罪に関する注意点については『交通事故の謝罪は示談交渉に影響する?謝罪文の例文や注意点も紹介』の記事で確認可能です。

加害者自身の治療|健康保険は使える

交通事故の加害者であっても、自分がケガをしている場合は治療を受けられます。

このとき、治療費の負担を抑えるために健康保険を使うのがおすすめです。

加害者であっても、治療費や車の修理費などは被害者側に請求可能です。

しかし、実際には被害者に支払う慰謝料・賠償金と相殺され、加害者自身の損害は自己負担ということになるケースが多いでしょう。

しかし、健康保険を使えば、治療費の負担を軽減できるのです。

ただし、通勤・勤務中の事故であれば労災保険が適用され、健康保険が使えないことがあります。

交通事故後の治療で健康保険を使う際にわからないことがあれば、弁護士に相談してみましょう。

交通事故における健康保険の利用方法については『交通事故で健康保険は使える!切り替え手続きや医療保険の併用まで弁護士が解説』の記事で確認可能です。

示談交渉に向けた準備

治療や後遺障害認定が終わったら、被害者側との示談交渉が始まります。

基本的には保険担当者が加害者側・被害者側の損害額を算定し、被害者側に提示して交渉してくれますが、加害者自身も、事故時の状況や損害等について保険担当者に説明する必要があります。

また、被害者側から請求される慰謝料・損害賠償金額はどれくらいまで許容できるのか、いつまでに示談を成立させたいかなども、保険担当者とすり合わせておくことが重要です。

場合によっては保険担当者ではなく弁護士に示談交渉を頼んだほうが良いこともあるので、誰に示談交渉を頼むかも検討してみましょう。

交通事故の加害者になるとどうなる?負うべき3つの責任

交通事故の加害者となった場合、民事上の責任・刑事上の責任・行政上の責任を負うことになります。

- 民事上の責任:被害者に対して損害賠償金(治療費・慰謝料など)を支払う義務

- 刑事上の責任:法律に違反したことに対する処罰(拘禁刑・罰金など)

- 行政上の責任:免許停止や取り消しなど、運転免許に関する処分

これらはそれぞれ管轄する機関や判断基準が異なり、別々に進行することもあります。

加害者の立場では「どこにどんな責任があるのか」を正しく理解することが重要です。

交通事故で加害者が負うこれらの責任について詳しくは『交通事故の責任は4つ!賠償責任・刑罰・免許・道義的責任をすべて解説』の記事が参考になりますが、本記事でも簡単に触れていきます。

(1)民事上の責任|損害賠償や慰謝料の支払い

民事上の責任とは、交通事故によって被害者に発生した損害を金銭で補償する義務のことです。

事故によって発生する損害には、治療費・慰謝料・物的損害など、複数の費目があり、その金額は被害者との示談交渉を通じて決定されるのが一般的です。

ただし、自賠責保険や任意保険に加入していれば、損害賠償は加害者本人ではなく保険から支払われます。

損害賠償額は数十万円〜数百万円にのぼるケースもあるため、保険の加入状況や補償内容の確認は非常に重要です。

(2)刑事上の責任|罰金刑・拘禁刑の可能性

刑事上の責任とは、過失運転致死傷罪などの法律違反を犯したことに対しての、国からの刑事罰に服する責任のことです。

ただし、逮捕・起訴されても裁判において有罪にならなかった場合は、刑事罰は科されません。

過失運転致死傷罪の内容は、以下の通りです。

過失運転致死傷

| 対象 | 自動車の運転上必要な注意を怠り人を死傷させた者 |

| 刑罰 | 七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 |

*自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 5条

飲酒運転やあおり運転、信号無視など悪質な運転により交通事故を発生させた場合には、さらに法定刑の重い危険運転致死傷罪に問われる可能性もあります。

危険運転致死傷罪の刑罰

| 被害の程度 | 刑罰の内容 |

|---|---|

| 被害者が負傷 | 15年以下の拘禁刑 |

| 被害者が死亡 | 1年以上20年以下の拘禁刑 |

飲酒運転や信号無視の事故については、以下の関連記事で詳しく解説しています。

被害者向けの記事ではありますが、過失割合や加害者が負う責任についての解説も含まれているので、参考にしてみてください。

関連記事

(3) 行政上の責任|免許停止・取消しの可能性

行政上の責任とは、交通事故を起こした加害者に対する「運転免許上のペナルティ」を指し、免許の違反点数が加算されます。

免許の違反点数は、基礎点数(道路交通法違反の内容により決定)+付加点数(人身事故であれば、事故発生原因や被害者のケガに応じて決定)から決まります。

具体的な処分は過去3年間の累積違反点数と前歴(免停・取消の行政処分を受けた回数)から決まりますが、6~14点なら一発で免許停止、15点以上なら一発で免許取り消しです。

基礎点数・付加点数の一例をあげると、以下の通りです。

基礎点数の一例

| 違反内容 | 違反点数 |

|---|---|

| 救護義務違反 (ひき逃げなど) | 35点 |

| 飲酒運転 | ・酒酔い運転:35点 ・酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg以上):25点 ・酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg未満):13点 |

| 速度超過 (スピード違反) | ・50km以上:12点 ・30km以上50km未満:6点 ・25km以上30km未満:3点 ・20km以上25km未満:2点 ・20km未満:1点 |

| 信号無視 | ・赤色等:2点 ・点滅:2点 |

| 指定場所一時不停止等違反 | 2点 |

| 安全運転義務違反 (わき見運転、よそ見運転など) | 2点 |

| 携帯電話使用等 (ながらスマホ) | ・交通の危険:6点 ・保持:3点 |

付加点数の一例

| 被害者の被害 | 違反点数 |

|---|---|

| 死亡 | 20点 |

| 後遺障害が残った | 13点 |

| ケガをした | 3~13点 |

※被害者に過失があるケースや、加害者の不注意が大きくないケースでは付加点数が減少します。

関連記事

道路交通法違反の一覧!人身事故の違反点数や反則金・罰則・免停を解説

加害者側から見た交通事故の示談交渉

交通事故の発生後、被害者の治療が終わると、示談交渉が本格的にスタートします。

この交渉は、加害者が負う民事上の責任(=損害賠償)をどう果たすかを話し合う大切な場面です。

示談の流れや被害者に支払う損害賠償金額、示談がまとまらなかった場合の対応について見ていきましょう。

示談交渉の流れ|加害者本人が取るべき対応とは?

示談交渉は、被害者に支払う賠償金の金額や過失割合を話し合いで決める手続きです。

示談交渉の流れは以下の通りです。

- 加害者側の任意保険会社が、被害者に示談金や過失割合を提示

- 被害者が交渉を希望すれば、保険会社同士でやり取りが進む

- 条件に合意できたら、示談成立

- 加害者・被害者の双方が示談書に署名・捺印して完了

示談交渉は基本的に、加害者側が加入している任意保険会社が代行します(示談代行サービス)。そのため任意保険に入っていない場合を除き、交渉自体を加害者自身で行うことはほぼありません。

ただし、交渉の進捗に応じて、保険担当者から状況の報告や意向確認などの連絡があるでしょう。

また、示談が成立した場合には示談書への署名・捺印が必要ですが、これは加害者本人が対応する必要があります。

加害者が支払う慰謝料・賠償金はどれくらいになる?

交通事故で加害者が支払う損害賠償金は、被害者に生じた損害を補うためのものです。

事故の状況やケガの程度によって変わりますが、主に以下のような費目があります。

- 治療関係費

診察料・入院費・薬代・通院交通費など、治療にかかった実費 - 休業損害

被害者が事故により仕事を休んだことによる減収分の補償 - 慰謝料(入通院/後遺障害/死亡)

ケガや後遺障害、死亡にともなう精神的苦痛への補償 - 逸失利益

後遺障害や死亡により、将来得られたはずの収入が減ることへの補償 - 物損に関する賠償金

車両・身の回り品など物的損害の修理・買い替え費用など

これらの金額は、基本的には加害者側の保険担当者が自社基準(任意保険基準)に沿って計算し、被害者側に提示します。

任意保険基準は各社で異なり非公開ですが、国が定める最低限の基準(自賠責基準)に近いとされています。十分な金額とは言えないため、被害者側が増額を主張してくることも多いでしょう。

被害者が弁護士を立てた場合には、過去の判例にもとづく基準(弁護士基準)の金額を主張してくることも考えられます。

ここで、弁護士基準の金額の目安と、加害者側の保険担当者が主張する金額の目安を比較してみましょう。

なお、非公開である任意保険基準に代わり、ここでは自賠責基準を「加害者側の保険担当者が主張する金額の目安」とします。

| 慰謝料の種類 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |

|---|---|---|

| 入通院慰謝料* | 約19万円〜 | 約13万円~ |

| 後遺障害慰謝料 | 約110万〜2,800万円前後 | 約32万〜1,650万円前後 |

| 死亡慰謝料 | 約2,000万〜2,800万円前後 | 約400万~1,350万円前後 |

*軽傷で通院1ヶ月、実通院日数15日以上を最低ラインとした場合

最終的に慰謝料・賠償金がいくらになるかは、示談交渉次第です。

具体的な相場や計算方法については、『交通人身事故の賠償金・慰謝料の相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事をご覧ください。

示談がまとまらない場合はADR・調停・裁判に移行

示談交渉がうまくまとまらない場合は、ADR・調停・裁判に移行します。

ADR機関を利用する

ADRとは、「裁判外紛争解決手続き(Alternative Dispute Resolution)」の略称です。

中立的な立場の弁護士などが、加害者と被害者の間に入って示談成立をサポートしてくれます。

よく利用されるADR機関には以下のようなものがあります。

- 日弁連交通事故相談センター

- 交通事故紛争処理センター など

裁判よりスピーディーな解決が期待できます。

民事調停を試みる

調停は、裁判所が間に入って示談を促す手続きです。

調停委員が双方の意見を聞きながら、合意できる落としどころを探ってくれます。

ただし、法廷での対決ではなく、あくまで「話し合いベース」での解決を目指す方向性です。

示談がまとまらず調停で解決を目指すときは、『交通事故の民事調停とは?手続きの流れや示談決裂後の対応を弁護士解説』の記事をご参考ください。

裁判に進む

ADRや調停でも解決しない場合、最終的には民事裁判で争うことになります。

証拠を提出して、最終的には裁判官が判決を下す流れです。

民事裁判は以下の流れで進みます。

- 被害者による訴えの内容をまとめた訴状や、その他必要書類が管轄の裁判所に提出される

- 裁判所は加害者側に訴状の写しなどを送付し、準備が整ったら口頭弁論へと移る

- 口頭弁論は月に1回程度のペースで開かれ、双方の主張、証拠の提示、前回の口頭弁論への反論などをおこなう

- 途中で裁判所から和解案の提示をされることもあるが、それでも解決に至らなかった場合には、判決が下される

民事裁判は時間も手間もコストもかかるので、実際に裁判に進むかは慎重に検討する必要があります。

裁判についてさらに詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故裁判の起こし方や流れ|民事裁判になるケースは?出廷は必要?』をご覧ください。

交通事故で裁判所から呼び出しを受けたときの対応方法

交通事故の加害者となった場合、裁判所から呼び出しを受けることがあります。

呼び出しの目的によって、対応方法や注意点が異なるため、落ち着いて内容を確認することが重要です。

このパートでは、以下の3点についてわかりやすく解説します。

- 裁判所から呼び出される主な理由と流れ

- 呼び出しを無視した場合のリスク

- 検察からの呼び出しとの違い

民事・刑事での呼び出し目的と流れ

裁判所から呼び出しを受ける主な理由は、以下の3つのいずれかです。

- 民事調停がおこなわれる場合

- 民事裁判がおこなわれる場合

- 刑事裁判がおこなわれる場合

それぞれの目的と対応の流れについて、順に見ていきましょう。

民事調停がおこなわれる場合

示談交渉で被害者側と話がまとまらなかった場合には、民事調停での解決を試みるため裁判所から呼び出しを受けることがあります。

呼び出しを受けて裁判所に行くと、争いとなってる点について調停員に主張することになります。

示談交渉で合意に至れなかった部分について、自身の主張などを洗い出しておくと良いでしょう。

民事裁判がおこなわれる場合

示談交渉や民事調停などでも損害賠償問題が解決せず、被害者が裁判所に訴状を提出した場合は、民事裁判のため呼び出しを受けることがあります。

呼び出しを受けて民事裁判に出ると、まずは口頭弁論がおこなわれます。

ただし、第一回口頭弁論では、被告側である加害者側は、訴えへの反論をまとめた書類を提出するだけで裁判自体には出ないことが多いです。

民事裁判では基本的に争いの内容に関する書類の作成・提出を繰り返していきます。自分自身では対応しきれないことが多いので、弁護士への相談を検討すると良いでしょう。

刑事裁判がおこなわれる場合

刑事裁判は、刑事上の責任を決めるためにおこなわれる裁判です。

刑事裁判は、起訴された場合におこなわれます。事故後に逮捕されず、通常通りの生活を送っていたとしても、起訴され刑事裁判がおこなわれることはあります。

刑事裁判がおこなわれることになったら、速やかに弁護士に相談して対応を依頼することが重要です。

呼び出しを無視した場合のリスク

裁判所からの呼び出しを無視すると、その目的に応じてさまざまな不利益が発生する可能性があります。

たとえば、調停なら過料、民事裁判なら一方的な判決、刑事裁判なら強制出廷(勾引)などが該当します。

以下では、呼び出しを無視した場合に起こる具体的な影響をケース別に紹介します。

- 民事調停の呼び出しを無視すると、法律上は5万円以下の過料が発生する。欠席を続けると民事調停での解決は不可能としてそのまま調停終了となる。

- 民事裁判の呼び出を無視すると、被害者側の主張がそのまま認められ判決が下される。

- 刑事裁判の呼び出しを無視すると、裁判所から「勾引状」が発行され、強制的に裁判に出廷させられる。

いずれのケースでも裁判所からの呼び出しを無視すると、自身に不利益が生じます。裁判所から呼び出しを受けたら、従うようにしましょう。

検察からの呼び出しとの違いも把握しよう

交通事故後は、検察から呼び出しを受けることもあります。

検察からの呼び出しの目的は、「取り調べのため」「略式裁判のため」のいずれかであることがほとんどです。

取り調べのための呼び出し

検察は、交通事故の加害者を起訴するか不起訴にするか判断します。その過程で、加害者から直接話を聞くために呼び出しをすることがあるのです。

呼び出しに応じなかった場合、逃亡のおそれがあるとして、身柄確保のため逮捕される可能性があります。

略式裁判のための呼び出し

略式裁判とは刑事裁判の一種で、裁判を開かず書面上で簡易的に刑事罰を決定する裁判です。

略式裁判をする場合は事前に検察から手続きの説明を受け、略式裁判となることへの同意を求められます。このために、検察から呼び出しを受けることもあるのです。

交通事故の加害者になった時のよくある質問

Q.人身事故と物損事故の対応は同じ?

人身事故と物損事故の初動対応は、まったく同じではないですが共通点も多いです。

| 人身事故 | 物損事故 | |

|---|---|---|

| 負傷者の救護 | 必要 | 不要 |

| 安全措置 | 必要 | 必要 |

| 警察に通報 | 必要 | 必要 |

| 保険会社に連絡 | 必要 | 必要 |

| 事故相手と情報交換 | 必要 | 必要 |

| 捜査協力 | 実況見分調書 供述調書など | 物件事故報告書など |

Q.人身事故と物損事故の違いは?

人身事故とは、人がケガをしたり、死亡したりした事故をいいます。

負傷者が人身事故の届出をした場合、人身事故扱いになります。

一方で、物損事故は、基本的に負傷者がおらず、物が壊れたのみの事故のことをいいます。

物損事故から人身事故への切り替えはどうするの?

負傷した方が診断書を発行してもらい、人身事故届とともに、警察に提出します。

ケガをしてない加害者は、人身事故に切り替えることはできません。

人身事故への切り替え方法や期限については『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』をお読みください。

Q.加害者側からも被害者に賠償請求できる?

可能です。

ただし、以下の点から実質的に、加害者が被害者から受け取れる賠償金はゼロになることが多いです。

- 過失相殺される

交通事故では、自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が減額される「過失相殺」が適用されます。

交通事故加害者の場合、大半が過失相殺で減額されることも珍しくありません。 - 被害者からの請求額と相殺される

交通事故では、被害者に対して損害賠償金を支払う必要があります。

過失相殺もあり加害者側が受け取れる金額が少なくなっているうえ、被害者への支払額とも相殺されるため、結果的に加害者が受け取れる金額はゼロになることが多いです。

Q.業務中に人身事故をおこした場合、会社にも責任が生じる?

従業員が社用車で人身事故を起こすと、会社には「使用者責任」と「運行供用者責任」が発生します。

この責任は、従業員が業務中に起こした事故であれば原則として避けられません。

人身事故の場合は被害者の負傷や後遺障害に対しても会社が賠償責任を負うため、企業としては日頃から事故防止策を徹底する必要があります。

会社の事故防止策の例

- 安全運転のための教育

- 社用車の定期的な点検

- ドライブレコーダーの設置

- 従業員の健康管理

など

関連記事

弁護士に相談すべきタイミングとサポート内容

交通事故に遭ったら、なるべく早く弁護士に相談するのが良いでしょう。弁護士相談のタイミングが早ければ早いほどメリットが増えます。

刑事面の示談や不起訴を目指すなら弁護士に依頼を

民事上の責任である損害賠償問題に関する示談交渉は、任意保険に加入していれば基本的に保険会社が行います。そのため、損害賠償問題に関する示談は基本的に保険会社に任せておけばいいのですが、保険会社は刑事面には介入してきません。

損害賠償責任を果たすのは民事面の話でしかなく、加害者がどのような刑事罰を受けようとも保険会社の支払いに直接的には影響しないからです。

交通事故の加害者が不起訴を目指したり、刑の減軽・執行猶予の獲得を実現するには、刑事手続きに影響を与える「被害者からの許し(宥恕)」のある刑事面の示談を行う必要があります。

弁護士に依頼をすると、代理人として刑事面の示談交渉を代わりに行ってくれます。

弁護士は専門家としての豊富な知識を用いて、刑事手続きに影響を与える示談となるように交渉を行ってくれるでしょう。

取り調べ・起訴・裁判などの刑事手続きを弁護士がサポート

弁護士に依頼すれば、刑事面の示談をはじめ、逮捕されるのかや取り調べをどう乗り切るのか、起訴となるのかやどの程度の刑罰が科されるのかといった刑事上の責任について、警察・検察との対応を行ってくれます。

慰謝料や損害賠償金がいくらになるのかということも重要ですが、起訴されたうえで執行猶予のつかない実刑判決となってしまうと、刑務所に入らなくてはなりません。

そのため、今後の生活を考えれば、刑事上の責任がどのような内容となるのかは非常に重要でしょう。

任意保険会社は刑事上の責任に関してまでは手伝ってくれないので、加害者が頼れるのは弁護士しかいません。刑事上の責任を少しでも軽くしたいのであれば、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了