交通事故の責任は4つ!賠償責任・刑罰・免許・道義的責任をすべて解説

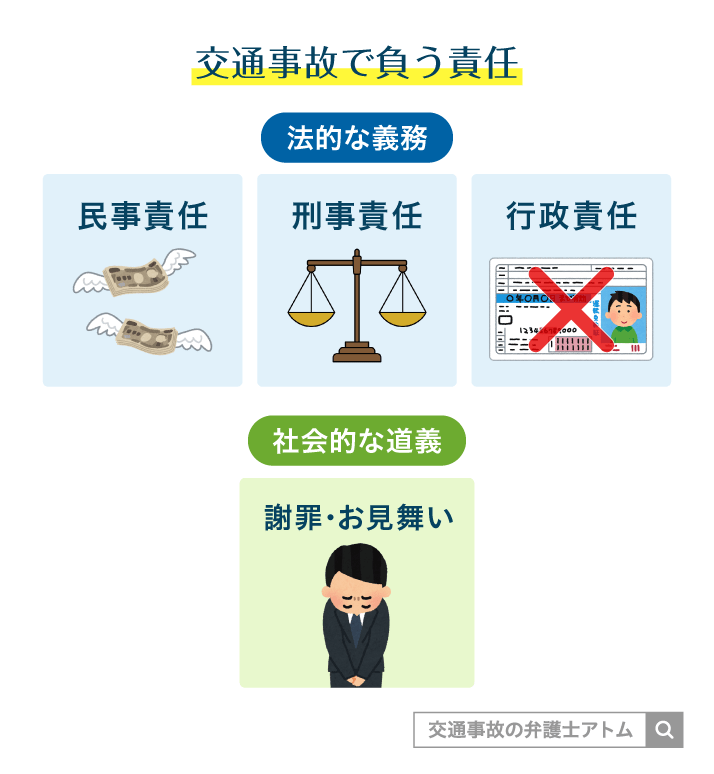

交通事故の加害者が負う責任には、(1)民事責任、(2)刑事責任、(3)行政責任があります。これら3つの責任は、法律に定められており、それぞれ別の手続きです。処分も別々に行われます。

さらに、法律で明確に定められていないものの、(4)道義的・社会的責任も重要です。社会的責任は、社会通念上、加害者が果たすべき責任であると考えられているからです。

- 民事責任:事故の被害者への損害賠償責任

- 刑事責任:事故が犯罪になる場合に、刑罰を受ける責任

- 行政責任:事故で運転ができなくなる処分を受ける責任

- 道義的・社会的責任:事故の被害者に謝罪等をする責任

本記事では、これらの交通事故の加害者の責任について解説します。

重要

すでに交通事故の加害者として警察から呼び出されたり、検察の取り調べを受けている場合は、刑事事件を扱う弁護士にすみやかに相談してください。弁護士に依頼すれば、逮捕の回避や、不起訴を目指す活動が期待できます。詳しくは『刑事事件の無料相談』のページをご覧ください。

目次

法律上の責任(1)民事責任

民事責任とは事故の損害を賠償する責任のこと

交通事故の民事上の責任とは、事故により被害者に発生した損害を賠償する責任のことです。

交通事故事案における民事上の責任原因は、民法や自動車損害賠償保障法(自賠法)などが根拠規定になります。

民法にもとづく賠償責任

民法では、運転していた加害者本人が負う民法709条の不法行為責任だけでなく、業務中に従業員が事故を起こしたような場合に加害者を雇用していた企業・事業主が負う民法715条の使用者責任が定められています。

企業は従業員を利用することによって多くの利益を得ているのであるから、それに伴って生ずる損失も負担すべきであると考えられているのです。

自賠法にもとづく賠償責任

自動車損害賠償保障法(自賠法)3条では、以下の者が損害賠償責任を負うと定められています。

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

自動車損害賠償保障法第3条

この責任のことを運行供用者責任といいます。

具体的には、自動車を管理している者(主に所有者)や自動車の運行によって利益を得ている者が「運行供用者」に該当します。

運行供用者の具体例

- 自動車を管理している者(主に所有者)

- 自動車の運行によって利益を得ている者

民法の使用者責任・自賠法の運行供用者責任の違い

会社の車で事故をおこしてしまったようなケースなど、使用者責任と運行供用者責任は重複するケースはあります。

しかし、両者は、明確に違います。

損害賠償責任の根拠となる法律・違い

| 法律 | 責任 | 範囲 | 挙証責任 |

|---|---|---|---|

| 民法 715条 | 使用者責任 | ・対人 ・対物 | 被害者 |

| 自賠法 3条 | 運行供用者責任 | ・対人 | 加害者 |

使用者責任は、対人・対物賠償が責任範囲に含まれます。これに対し、運行供用者責任は、対人賠償のみに責任範囲が限られる点に違いがあります。

また、使用者責任は、損害が発生したことを証明する責任(挙証責任)が、被害者にあるのに対し、運行供用者責任は、挙証責任を加害者に負わせ、被害者の負担を軽減している点にも違いがあります。

関連記事

損害賠償責任の内容・損害の種類

交通事故の損害賠償は、まず大きく対物賠償と対人賠償の2種類に分けられます。

対物賠償

対物賠償の代表的なものは、事故により壊れた車の修理代です。

また、修理や買い替え中の代車代についても、必要かつ相当な範囲内で請求ができます。

対人賠償

対人賠償は、財産的損害と精神的損害の2種類に分けられ、精神的損害に対する金銭的な補償を慰謝料といいます。

さらに、財産的損害は、事故により支出を余儀なくされた金銭に対する補償である積極損害と、事故により得られなくなった利益の補償である消極損害の2種類に分けられます。

積極損害の代表的なものとしては、怪我の治療費や通院の交通費が、消極損害の代表的なものとしては休業損害や逸失利益が挙げられます。

交通事故における損害賠償の種類について詳しく知りたい方は関連記事『交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説』を参考にしてください。

損害賠償責任を果たすまでの流れ

民事上の責任(損害賠償責任)は、一般的に示談交渉(当事者間の話し合い)で解決されることが多く、示談による解決の流れは以下のようなものです。

交通事故の民事責任は重く、示談金が高額になることもあり、加害者にとって大きな経済的負担となります。

しかし、自動車保険に加入していれば、保険会社が保険金によって損害賠償を行うため、本人の負担を軽減できます。

自動車保険は、万が一加害者になってしまった場合のリスクに備え加入するものです。保険料を支払っておけば、自分の民事上の責任を、保険会社が肩代わりしてくれるのです。

自動車事故による賠償責任に備える保険には、「自賠責保険」と「任意保険」があります。

自賠責保険

自賠法5条では、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が義務付けられています。

自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

自動車損害賠償保障法第5条

任意保険

自賠責保険には対物賠償が含まれておらず、対人賠償にも一定の限度額があるため、民事上の責任を負うリスクに備えた保険としては不十分となる可能性があります。

そのため、自動車の運転者は、自賠責保険に加えて任意の自動車保険(任意保険)に加入しているケースがほとんどです。

自賠責保険の超過分は、任意保険でまかないます。任意保険の補償の内容として、対人・対物無制限のケースも多いです。

任意保険会社による示談代行

任意保険に加入している場合、保険会社が加害者の示談交渉を代行し、示談がまとまると任意保険から被害者へ示談金(損害賠償金)が支払われる流れになります。

任意保険に加入していない場合、当事者同士で示談交渉を行い、示談がまとまると加害者から被害者へ示談金(損害賠償金)が支払われる流れになります。

実際に交通事故の加害者が支払う損害賠償額は、事故の責任を加害者と被害者で公平に分けるために、被害者の責任(過失)割合に応じて減額される仕組みになっており、このことを過失相殺といいます。

示談がまとまらない場合、裁判によって損害賠償額が決定されることもあるでしょう。裁判では、証拠に基づいて損害の程度や賠償金額、過失割合などが争われます。

裁判で結論を出した場合も、加害者は自動車保険に加入していれば、その保険金から賠償金を支払い、民事責任を果たすことが可能です。

関連記事

法律上の責任(2)刑事責任

刑事責任とは刑罰のこと

交通事故の刑事上の責任とは、国からの罰則を受ける責任のことです。

刑罰は、社会の法秩序を維持するために定められています。

刑事裁判で有罪が確定したら刑罰を受ける

交通事故の加害者が刑事上の責任(刑罰)を負うかどうかは、裁判で決まります。

交通事故の加害者は、刑事裁判で有罪判決が確定すれば、刑罰を受けることになります。

刑事上の責任(刑罰)の内容・重さは、交通違反の態様、事故の結果(軽傷、重症、死亡等)、事故後の状況などに応じて裁判官が決めます。

交通事故の刑罰には、拘禁刑、罰金刑、科料などがあります。

| 拘禁刑 | 刑事施設に収容され、作業したり指導を受けたりする刑罰 有期の場合、原則1か月以上20年以下 |

| 罰金刑 | 国に1万円以上のお金を納める刑罰 |

| 科料 | 国に1,000円以上1万円未満を納める刑罰 |

刑事責任を問われる行為・刑罰の内容

自動車事故で運転者が人を死亡させたり怪我を負わせたりした場合は、自動車運転処罰法上の過失運転致死傷罪の罪に問われ、「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

酒酔い運転や信号無視といった悪質な運転で人を死傷させた場合は、さらに重い処罰となる自動車運転処罰法上の危険運転致死傷罪が適用され、「人の負傷で15年以下の拘禁刑」「人の死亡で1年以上の有期拘禁刑」に処せられる可能性があるでしょう。

また、無免許運転や飲酒運転といった過失がある場合は、道路交通法などの罪に問われる可能性があります。無免許運転の場合は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられる可能性があるでしょう。

さらに、自動車事故の運転者が、事故発生現場での警察への事故の連絡や負傷者の救護を怠った場合も道路交通法72条違反に問われます。連絡を怠った場合は「3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」に、負傷者の救護を怠った場合は「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

なお、自動車ではなく(業務中以外の)自転車の運転者が人に怪我を負わせたり死亡させたりした場合は、刑法上の過失致死罪・過失傷害罪に問われ、傷害事故の場合は「30万円以下の罰金」に、死亡事故の場合は「50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

主な刑罰まとめ

| 刑罰 | |

|---|---|

| 過失運転致死傷罪 | 1月以上7年以下の拘禁刑または1万円以上100万円以下の罰金 |

| 危険運転致死傷罪 | 人の負傷で1月以上15年以下の拘禁刑 人の死亡で1年以上の20年以下有期拘禁刑 |

| 無免許運転 | 1月以上3年以下の拘禁刑または1万円以上50万円以下の罰金 |

| 報告義務違反 | 1月以上3月以下の拘禁刑または1万円以上5万円以下の罰金 |

| 救護義務違反 | 1月以上10年以下の拘禁刑または1万円以上100万円以下の罰金(加害者の場合) |

| 過失傷害罪 | 30万円以下の罰金 |

| 過失致死罪 | 50万円以下の罰金 |

なお、飲酒運転は酒酔い運転や酒気帯び運転をした本人、車両を提供した人、酒類を提供したり飲酒を進めた人、同乗していた人ごとに刑罰がそれぞれ異なります。詳しくは『飲酒運転の法律知識|同乗者・自転車・二日酔いでも罰則の対象になる』の記事をご覧ください。

刑事処分の流れ

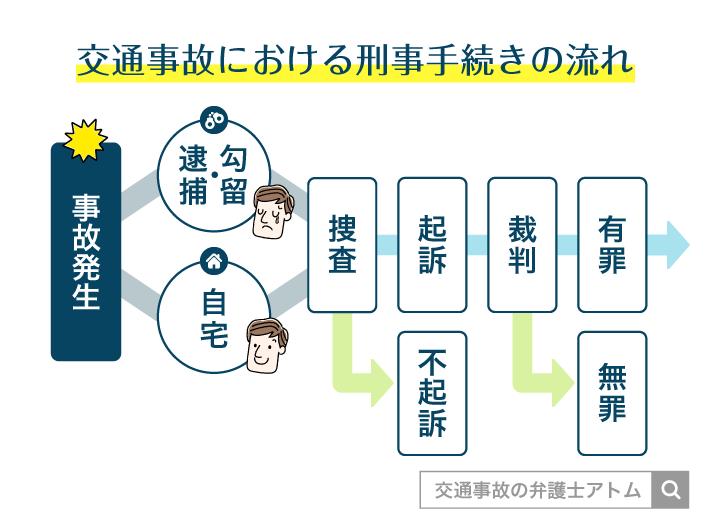

刑事処分は、まず警察による捜査が行われたあと、検察官へ事件が送致され、検察官が刑事裁判で審理すべきだと判断すれば起訴され、裁判所での審理を経て判決が言い渡される流れとなります。

検察官が刑事裁判で審理するものではないと判断すれば、不起訴となり基本的に事件はそこで終了です。

刑事裁判で有罪判決が言い渡されれば、拘禁刑や罰金刑などの刑罰を受けることになり、前科がつくことになります。

交通事故の加害者は警察に逮捕される?

交通事故後、加害者が逮捕されるかは事故の状況や加害者自身の状態などによります。

逮捕される要件としては、以下のものがあります。

逮捕の要件

- その人物が犯罪を犯したという可能性が高いこと

- 次のうちいずれかを満たすこと

逃亡のおそれが認められる

証拠隠滅のおそれが認められる

これら2つの要件を満たさなかった場合には、逮捕はされません。

逮捕されなかった場合、事故は在宅事件として扱われます。加害者はいつも通りの日常を送りながら、時折警察から呼び出しを受けて取り調べを受けるのです。

逮捕の可能性や、逮捕された場合の手続きについて詳しく知りたい方は『交通事故で逮捕されるケースを紹介|逮捕後の流れとすべきことも解説』の記事を確認してください。

交通事故で不起訴になるのはどのようなケース?

起訴・不起訴の判断は、検察により行われます。

判断の際には事故のさまざまな状況が考慮され、以下のような事情が認められる場合は、不起訴となる可能性が高いでしょう。

- 加害者が被害者に賠償を尽くした

- 謝罪などの誠意を示した

- 初犯である

- 被害者のケガの程度が軽い

起訴された場合でも、上記のような事情が認められれば、量刑の審理において加害者の刑が軽くなったり、執行猶予がついたりする可能性もあります。

法律上の責任(3)行政責任

行政責任とは行政処分のこと

交通事故の行政上の責任とは、行政機関からの処分を受けることです。

行政処分は、道路交通の安全を確保するため実施されます。

運転免許の停止・取消しや反則金の支払い等

行政上の責任(行政処分)の具体的な内容としては、事故の内容によって違反点数がつき、運転免許の停止・取消しや反則金などが課せられるといったものです。

行政処分の内容は、過去3年間の交通違反や交通事故に対して一定の違反点数がつき、合計点数が基準に達すると運転免許の停止や取消しといった処分が決まります。

違反点数については、交通違反の内容に応じて決められる「基礎点数」と、事故の相手方の負傷の程度に応じて決められる「付加点数」があります。

基礎点数に対象となる行為と違反点数

基礎点数の対象となる行為と、行為ごとの違反点数は以下の通りです。

| 違反行為 | 違反点数 |

|---|---|

| 安全運転義務違反 (わき見運転、よそ見運転など) | 2点 |

| 無車検運行 | 6点 |

| 無保険運行 | 6点 |

| 大型自動車等無資格運転 | 12点 |

| 仮免許運転違反 | 12点 |

| 速度超過 一般道:30km以上の超過 高速道路:40km以上の超過 | 12点 |

| 0.25未満の酒気帯び運転 | 13点 |

| 0.25以上の酒気帯び運転 | 25点 |

| 過労運転など | 25点 |

| 無免許運転 | 25点 |

| 共同危険行為等禁止違反 | 25点 |

| 酒酔い運転 | 35点 |

| 麻薬等運転 | 35点 |

| 救護義務違反(ひき逃げ) | 35点 |

付加点数の対象となる負傷の程度とその違反点数

付加点数の対象となる負傷の程度と、負傷に応じた違反点数は以下の通りです。

| 相手の負傷具合 | 違反点数 |

|---|---|

| 死亡事故 | 20点 (13点) |

| 重傷事故 (治療期間3ヶ月以上、後遺障害あり) | 13点 (9点) |

| 重傷事故 (治療期間30日以上、3ヶ月未満) | 9点 (6点) |

| 軽傷事故 (治療期間15日以上、30日未満) | 6点 (4点) |

| 軽傷事故 (治療期間15日未満) 建造物損壊事故 | 3点 (2点) |

関連記事

道路交通法違反の一覧!人身事故の違反点数や反則金・罰則・免停を解説

行政処分の流れ

行政処分は、まず警察による捜査が行われたあと、公安委員会が聴聞を行い処分を決める流れとなります。

行政処分は行政機関が行うものなので、司法機関が行う刑事処分とは異なります。ただし、反則金を決められた期間内に納めれば、刑事裁判の審理を受けずに事件が処理される制度があります。この制度で事件が処理されれば、前科がつくことはありません。

なお、行政処分の内容に不服がある場合、行政不服審査法に基づき公安委員会に対する審査請求が可能です。

法律で決められていない道義的・社会的責任も果たすべき

社会的責任は被害者に誠意を尽くす責任(例:謝罪やお見舞い)

交通事故の加害者は、法律上の責任に加えて道義的・社会的責任も負います。

交通事故を起こして加害者となってしまったとしても、良識をもった社会人として然るべき行動をとることは社会の中で生きる人間として期待されるでしょう。

被害者に対して誠意をもって謝罪し、お見舞いをすることは、社会的責任を果たすうえで重要です。

関連記事

交通事故の謝罪は示談交渉に影響する?謝罪文の例文や注意点も紹介

社会的責任を果たさないとどうなる?

社会的責任は法律で決められたものではないので、被害者への謝罪やお見舞いがなかったからといって、刑罰や処分を受けることはありません。

もっとも、社会的責任を果たさない場合、周囲の人々からの非難や、社会的な信用失墜の可能性があるでしょう。

また、被害者との関係修復が困難になり、のちの示談交渉で民事責任が十分に果たされなかったりすれば、起訴されている場合、判決内容に影響を与える可能性はあります。

さらに、被害者に悪態をつくなど不誠実な態度をとっていた場合、被害者への慰謝料が増額される可能性もあるでしょう。

交通事故の責任まとめ

法律上の責任(民事・刑事・行政)+社会的責任の4つがある

交通事故の加害者が負うべき責任には、「民事責任」、「刑事責任」、「行政責任」の3つがあります。これらは、法律で定められている責任です。

民事責任は被害者への損害賠償責任、刑事責任は刑罰、行政責任は運転免許の停止や取消等の処分を指します。

また、法律で定められた責任以外にも、社会的責任・道義的責任があります。

謝罪やお見舞いなど、法律で定められていない社会的責任を果たすことも重要です。通常、事故後の示談交渉は加入する任意保険が行いますが、保険会社に任せきりにせず、真摯に謝罪やお見舞いを行いましょう。

適切に社会的責任を果たすことで、示談交渉を円滑に進めやすくなる場合もあります。

交通事故の加害者になってしまった場合は『交通事故加害者がすべき対応や責任は?裁判所の呼び出しはどうしたらいい?』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。事故直後や被害者の治療中にすべきこと、反対に避けるべきNG行動などがわかります。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了