脛骨高原骨折で後遺症は残る?後遺障害等級認定と慰謝料相場

交通事故により足に強い衝撃を受けると、脛骨(けいこつ。すねにある2本の骨のうち太い方。)を骨折してしまうことがあります。

とくに脛骨の膝に近い平らな部分(顆部・かぶ)の骨折を、脛骨高原骨折(脛骨プラトー骨折、脛骨近位端骨折)と呼びます。

脛骨高原骨折の治療は長引きやすく、後遺症も残りやすいです。

後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けることで、110万~830万円の後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。

後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定手続きを行いましょう。

この記事は、脛骨高原骨折の治療法、後遺症の症状、認定され得る後遺障害の等級、請求できる慰謝料の相場額などを解説します。

目次

脛骨高原骨折の症状と治療|後遺症は残る?

交通事故による脛骨高原骨折とは?

脛骨の上部(顆部・かぶ)の骨折を「脛骨近位端骨折」といいます。

脛骨近位端骨折は、「脛骨高原骨折」「脛骨プラトー骨折」などとも呼ばれます。これは、骨折の部位(脛骨の顆部)が平らで、高原(英語でplateau・プラトー)のような形をしているためです。

脛骨高原骨折の原因

脛骨高原骨折は、膝関節に強い衝撃が加わったとき、または転倒して膝を強く打ったときに起こることがあります。

交通事故では、歩行中に車と膝がぶつかったり、バイク乗車中の事故で転倒したりした場合に、膝に対して強い外力が加わり脛骨高原骨折になりやすいです。

脛骨高原骨折の特徴

脛骨高原という部位は、膝関節の中心部である膝蓋骨(ひざがね)を支える骨の部分で、膝関節の動きや衝撃を吸収する役割をもち、後遺症が残りやすい部位です。

脛骨高原骨折の症状と治療、後遺症についてみていきましょう。

脛骨高原骨折の症状や検査方法

脛骨高原骨折では、膝の関節が痛む、腫れる、皮下出血がみられるでしょう。

また、立ち上がることが出来なかったり、膝を動かせなくなったりします。

脛骨高原骨折の検査方法

脛骨高原骨折の検査としては、レントゲン、CT、MRI撮影などがあります。

脛骨高原骨折に伴う内部組織(靭帯、半月板など)の損傷の検査としては、MRI撮影をおこないます。

脛骨高原骨折の治療方法

脛骨高原骨折の治療方法は、骨折の程度によって様々です。

骨折の程度によっては手術をせずに固定して安静にする選択肢もありますが、脛骨高原骨折では手術になることもあります。

たとえば外科手術でプレートを入れて骨折箇所を固定するなどの処置が必要になることもあるでしょう。あるいはそこまで大掛かりな切開を伴わず、スクリュー固定のみで済むこともあります。

膝を曲げる練習から始め、慎重にリハビリを進めていくことになるでしょう。

脛骨高原骨折の後遺症

脛骨高原骨折は膝の脱臼や靭帯や半月板の損傷を伴うことも多いので、膝関節の痛みや腫れ、動きの悪さ、変形、動揺関節(不安定性)などの様々な後遺症が残ることも多い骨折です。

脛骨高原骨折後に、膝関節の神経症状以外に、下腿のしびれや知覚鈍麻等の神経症状、下垂足(かすいそく。つま先を甲の方へ曲げる動作ができない症状)等の運動障害があらわれた場合は、腓骨神経麻痺の後遺症も疑われます。

後遺症が残ると日常生活に大きく影響するため、 早期に治療を開始することが重要といえます。

脛骨高原骨折で認定される後遺障害等級

交通事故によるケガか完治せず、後遺症が残った場合、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けることで、後遺障害により生じる損害に対して損害賠償請求が可能となります。

脛骨高原骨折では、以下のような後遺障害が認定される可能性があるでしょう。

- 機能障害

膝関節が以前よりも動かなくなった、膝へ人工関節を挿入した - 神経障害

膝関節に痛みやしびれが残った

後遺障害認定の申請手続きそのものを詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』も参考にしてください。

脛骨高原骨折の機能障害で認定される後遺障害等級

脛骨高原骨折による機能障害は、膝関節の可動域制限や、膝への人工関節の挿入があった場合に認められます。

具体的な認定基準は以下の通りです。

膝関節の可動域制限

脛骨高原骨折による膝関節の可動域制限は、後遺障害10級11号または12級7号の認定を受ける場合があります。後遺障害等級の差は、関節が動かしづらくなった程度次第です。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

骨折をしてしまった側が、骨折をしていない側と比べて半分以下しか動かせない場合には10級11号認定が見込まれます。そして、動かせる範囲が4分の3程度になっている場合には12級7号の認定となるでしょう。

脛骨高原骨折で10級11号認定の裁判例

東京地判平25・3・27(平成24年(ワ)2511号)

夜間に飲食店を出た男性(症状固定時49歳)が道路横断中に、被告乗用車に衝突される交通事故に遭い、左脛腓骨骨折等を負傷。左脛骨高原骨折により左膝関節の可動域障害が残存し、後遺障害等級表の第10級11号(左膝関節の可動域障害)及び第14級5号(左膝付近の縦の皮切跡)に該当、併合第10級が認定された。後遺障害による損害の算定も争点となった。

裁判所の判断

「…本件後遺障害の内容等にかんがみれば、本件後遺障害に伴う原告の苦痛に対しては、550万円をもって慰謝するのが相当である」

東京地判平25・3・27(平成24年(ワ)2511号)

- 後遺障害等級:併合第10級(10級11号+14級5号)を認定

- 後遺障害慰謝料550万円を認定

- 後遺障害逸失利益315万円を認定(基礎収入は100万。労働能力喪失率27%、喪失期間18年)

損害額合計

1545万4737円

膝への人工関節挿入

骨折の程度によっては、膝関節を人工関節に置き換える必要もあります。そうした人工関節の手術を受けると後遺障害8級7号または10級10号の認定を受ける可能性があるでしょう。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能の用を廃したもの |

| 10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

人工関節を入れたにもかかわらず、膝関節の可動域が2分の1以下になった場合には8級7号認定が想定されます。人工関節を入れた場合には少なくとも10級10号の認定となるのです。

脛骨高原骨折で8級7号認定の裁判例

大阪地判平27・2・10(平成25年(ワ)6910号)

女性(症状固定時54歳)が自転車で交差点を右折中、大型バイクと衝突し右脛骨高原骨折等を負傷。自賠責保険では12級7号と認定されたが、実際は前十字靱帯・後十字靱帯・外側支持機構の複合靱帯損傷で常時硬性装具が必要な重篤な状態。原告は、後遺障害等級8級7号に該当するとして争った。

裁判所の判断

「…右膝関節は、用を廃したものとして自賠法別表第二第8級7号に該当する」

大阪地判平27・2・10(平成25年(ワ)6910号)

- 後遺障害等級:8級7号(膝関節の用廃)に認定

- 後遺障害慰謝料830万円を認定(8級の弁護士基準)

- 後遺障害逸失利益1,580万円を認定(基礎収入は女性平均賃金354万7,200円を適用。労働能力喪失率45%、喪失期間14年間)

損害賠償額

1,752万1,872円

脛骨高原骨折の神経症状で認定される後遺障害等級

脛骨高原骨折によりしびれや痛みが残った場合、神経症状については12級13号または14級9号の認定を受けられる場合があります。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

こうした神経症状については画像検査でその症状の存在が証明できれば12級13号、治療の経過や事故の衝撃などの状況から医学的に説明できれば14級9号認定を受けられる可能性があります。

脛骨高原骨折で12級13号認定の裁判例

東京地判令6・3・22(令和5年(ワ)17540号)

エステサロン経営の女性が歩行中、バイクとの衝突事故で右脛骨高原骨折・頚椎骨折を負傷。約1年8か月の治療を受け骨癒合は得られたものの、関節面に不整が認められ「右下腿痛、走れない」との症状が残存。自賠責保険で12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に認定された後遺障害について、慰謝料と逸失利益の金額が争点となった。

裁判所の判断

「…関節面に不整が認められ、これを原因とする右下腿の疼痛等の12級13号に該当する後遺障害が残存した」

東京地判令6・3・22(令和5年(ワ)17540号)

- 後遺障害等級:12級13号

- 後遺障害慰謝料290万円を認定(12級の弁護士基準)

- 後遺障害逸失利益460万9,003円を認定(基礎収入は女性平均賃金385万9,400円を適用。労働能力喪失率14%、喪失期間10年間)

損害賠償額

1047万9597円

脛骨高原骨折について後遺障害等級認定を受けるためのポイント

後遺障害診断書に適切な内容を記載してもらう

適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師に作成してもらえる「後遺障害診断書」の記載内容を適切なものとすることが重要になります。

後遺障害等級の審査は、対面での診断ではなく提出された書類のみで行われ、その中でも後遺障害診断書の記載内容が重視されるためです。

膝の可動域制限の程度、膝の痛みが交通事故発生から現在至るまで継続して生じている旨の記載、後遺症の症状について治癒することなく残り続けると記載といったものがあれば、説得力が生じます。

しかし、医師が必ずしも等級認定の手続きに精通しているわけではないため、診断書の記載内容が不十分となり、被害者の方の症状が正しく証明されない恐れがあるのです。

一度作成された診断書の修正は困難な場合が多いため、作成段階から弁護士が関与し、適切な内容となるよう助言を求めることが最善の結果につながります。

後遺障害診断書の作成の流れや、記載内容の注意点については『後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説』の記事で詳しく知ることができます。

後遺障害の症状を説明できる検査を受ける

脛骨高原骨折後の神経症状で適正な慰謝料を受け取るためには、CTやMRIなどの精密検査によって、症状の原因を医学的に証明する必要があるケースが存在します。

レントゲン検査だけでは、痛みの原因となる骨の異常などを十分に証明できない可能性があるためです。

しかし、治療に必要な検査と後遺障害認定を受けるために検査は異なることがあるため、認定を受けるために必要な検査がなされていない場合は、医師に検査の必要性を伝えて検査を行ってもらう必要があります。

認定結果に納得がいかない場合は異議申し立てを

後遺障害等級の認定結果に納得できない場合、異議申し立てを行うことが可能です。

しかし、一度認定された結果を変更するためには、初回の審査で提出できなかった新たな医学的資料の提出や、認定過程に間違いがある旨の主張を行うことなどが必要となり、簡単ではありません。

異議申し立てにより納得のいく結果を得たいのであれば、専門家である弁護士に依頼して手続きを手伝ってもらうことをおすすめします。

異議申し立てを成功させるための方法に関して詳しく知りたい方は『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と再申請の流れ!失敗や納得できない結果への対策』の記事をご覧ください。

交通事故で脛骨高原骨折となった場合の慰謝料相場

交通事故で脛骨高原骨折となった場合には、以下のような慰謝料を請求できる可能性があります。

- 後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する補償 - 入通院慰謝料

ケガの治療のために入院や通院を行ったことで生じる精神的苦痛に対する補償

脛骨高原骨折により請求できる後遺障害慰謝料

交通事故により脛骨高原骨折となり、後遺障害認定を受けていれば後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害慰謝料は後遺障害等級ごとに相場があり、等級ごとの相場額は以下の通りです。

| 等級 | 相場額 |

|---|---|

| 8級 | 830万 |

| 10級 | 550万 |

| 12級 | 290万 |

| 14級 | 110万 |

加害者側の提示額が低額になりやすいことに注意

後遺障害慰謝料の支払いについては、加害者側の保険会社が支払う金額を提示してくることが多いのですが、基本的に相場額より低額であることに注意してください。

相場額よりも低額な支払いを提示してきた場合には、増額交渉が必要となります。

しかし、相手の保険会社が示談の段階で増額を受け入れてくれるものではありません。

示談における増額交渉を行いたい場合は、専門家である弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。

脛骨高原骨折により請求できる入通院慰謝料

入通院慰謝料の相場額は、治療にかかった期間を基準に計算します。

具体的には、以下の算定表を利用し、入院月数と通院月数の重なる部分が入通院慰謝料の相場となるのです。

たとえば、脛骨高原骨折によって入院2ヶ月・通院6ヶ月という治療期間であれば、入通院慰謝料の相場は181万円です。通院が長引いて、入院2ヶ月・通院10ヶ月の場合は入通院慰謝料相場は203万円です。

ただし、相手の任意保険会社は日額ベースで計算してくるので、相場よりも低額で示談を迫ってくる場合があることに注意してください。

入通院慰謝料や後遺症が慰謝料のおおよその金額を知るためには、自動計算ツールである「慰謝料計算機」が便利です。

脛骨高原骨折の後遺症により慰謝料以外に請求できる損害

交通事故で脛骨高原骨折となり、後遺症が残った場合には、慰謝料以外にも以下のような損害を請求できる可能性があります。

- 治療費

治療のために必要となった投薬代、手術費用、入院費用など - 休業損害

治療ために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償 - その他

入通院交通費、入院雑費、入通院付添費など - 逸失利益

後遺障害により以前より仕事ができなくなったことで生じる将来の減収に対する補償 - 物的損害

自動車の修理費用、代車費用、レッカー代など

各費目の相場額を計算する方法について知りたい方は『交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説』の記事をご覧ください。

交通事故の解決事例(足の骨折編)

こちらでは、過去に、アトム法律事務所の弁護士が取り扱った解決事例のうち、脛骨骨折に関する事案をご紹介します。

腓骨・脛骨骨折(後遺障害12級7号)で2.3倍増額した事例

腓骨脛骨骨折の増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果

提示額の944万円から2.3倍増額し、最終的な受取金額が2207万円となった。

年齢、職業

40~50代、男性・経営者

傷病名

右足腓骨骨折、右足脛骨骨折

後遺障害等級

12級7号

脛骨高原骨折(後遺障害12級13号)で2.1倍増額した事例

膝脛骨高原骨折の増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果

提示額の436万円から2.1倍増額し、最終的な受取金額が916万円になった。

年齢、職業

40~50代、男性・自営業

傷病名

左膝脛骨プラトー骨折

後遺障害等級

12級13号

交通事故で脛骨高原骨折を負ったら弁護士に相談

脛骨高原骨折(足の骨折)で弁護士に相談するメリット

交通事故で脛骨高原骨折となった場合には、弁護士に相談・依頼することで、次のようなメリットがあります。

- 加害者側との連絡や示談交渉を弁護士が行ってくれる

- 示談交渉において相場に近い金額まで増額できる可能性が高まる

- 後遺障害等級認定の申請手続きをサポートしてもらえる

加害者側が示談交渉において相場額より低額な金額の支払いを提案しても、弁護士から増額交渉を行ってもらえれば、相場に近い金額まで増額できる可能性が高まります。

これは、専門家である弁護士から適切な主張がなされ、増額を断ると裁判となる可能性があるためです。

また、加害者側との連絡や後遺障害等級の認定手続きを弁護士が行ってくれるため、被害者の負担を減らすことができます。

そのうえで、適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まるでしょう。

これら以外にも弁護士に依頼するメリットは多数ありますが、どういった弁護士に相談するべきかは悩んでしまうものでしょう。

足骨折の損害賠償請求を任せる弁護士選びのポイント

交通事故の損害賠償請求を弁護士に任せるときには、次のような点に注目して弁護士を探すことをおすすめします。

- 交通事故の解決実績の多さ

- 説明が分かりやすいかどうか

- 費用倒れのリスクはないか

解決実績はホームページで確認できることが多いです。軽傷案件だけでなく、骨折のような重傷案件にも対応していると、後遺障害等級認定の申請にも慣れているので、安心して任せることができます。

また、説明の分かりやすさにも注目です。法律や損害賠償の用語は聞きなれないものも多いですが、できるだけ噛み砕いて話をしてくれる弁護士だと、コミュニケーションもスムーズに進みます。

費用倒れとは、被害者の手元に入ってくるお金が、弁護士に依頼することでかえって減ってしまう事象です。弁護士費用は法律事務所によって異なるので、費用の仕組みについて分からないままにせず、理解できるまでしっかりと確認しましょう。

こうした点に注意して、まずいきなり正式に依頼するのではなく、法律相談の活用をおすすめします。関連記事ではどのような弁護士に依頼すると良いのか、また、弁護士に依頼して後悔してしまう事例を紹介しているので参考にしてください。

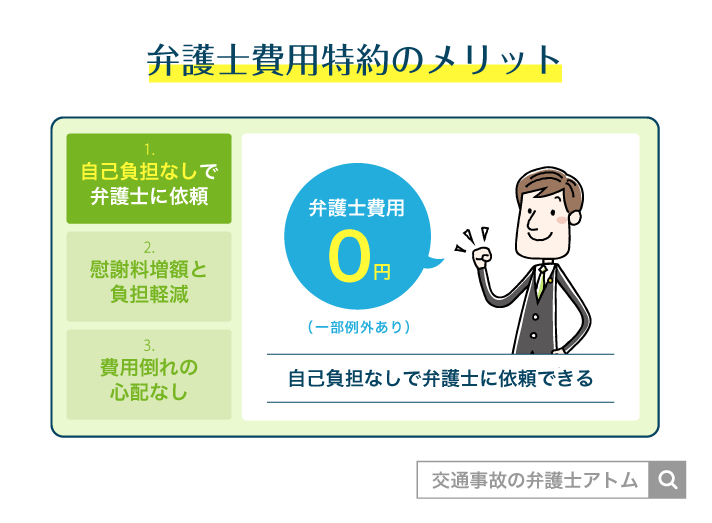

弁護士への相談・依頼の費用は軽減可能

弁護士への相談・依頼することで生じる費用倒れのリスクについては、弁護士費用特約を利用することで解消することが可能です。

弁護士費用特約とは

保険会社が弁護士費用の全部または一部を負担するというもの。事故の損害賠償請求においては弁護士による交渉で、慰謝料が増額することが多いため特約に加入している場合は利用した方がよい。

特約の補償上限としては、法律相談料10万円、弁護士費用300万円としているケースが多いです。

そのためほとんどの交通事故の弁護士費用は、弁護士費用特約で全額支払うことができ、被害者の自己負担がなくなるため、費用倒れのリスクも生じないこととなります。

もっとも足の骨折による損害賠償請求額が数千万円になる場合には、弁護士費用特約の補償上限を超える可能性もあります。

ただし、このようなケースでは、十分な損害賠償金が得られるため、弁護士費用が得られる金額を上回ることは基本的にないといえるでしょう。

弁護士費用特約についてより詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご覧ください。

脛骨高原骨折など足骨折に関する無料の法律相談はこちら

アトム法律事務所では、交通事故でケガをした被害者に向けての無料相談を実施しています。

- 慰謝料がいくらになるのか、見込額を知りたい

- 後遺障害申請の手続きが複雑そうで、申請を任せたい

- 相手の保険会社から連絡が入るのが嫌だ

このような悩みついて、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に相談することが可能です。

法律相談予約は24時間365日受け付けています。下記のバナーよりお問い合わせください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了