自転車事故の慰謝料・示談金の相場はいくら?賠償金の内訳と高額事例も紹介

更新日:

自転車事故で被害者が請求できる慰謝料相場は、自動車事故と基本的には同じです。

| 被害者の状況 | 慰謝料相場 |

|---|---|

| 打撲、捻挫で通院1か月~6か月 | 19万円~89万円 |

| 骨折で通院1か月~6か月 | 28万円~116万円 |

| 後遺障害が認定 | +110万円~2800万円 |

| 被害者が死亡 | 2000万円~ |

本記事では、自転車事故被害者の方に向けて、具体的な慰謝料額の算出方法を紹介していきます。

ご自身や大切な家族が自転車事故に巻き込まれてしまった場合の対応も解説しますので、ご本人やご家族の方もぜひご参照ください。

自転車事故の賠償金は、個別事情により結果が異なります。

自転車事故は死亡や重傷を負う被害者も多いことが特徴で、自転車と歩行者による事故で1億円近い高額な賠償事例もあります。

自転車事故による賠償金については、弁護士に直接相談されることをおすすめします。

目次

自転車事故の被害者が知っておきたい慰謝料の基本

自転車事故の被害者が適切な慰謝料を受け取るために知っておきたいポイントを見ていきましょう。

自転車事故の慰謝料は3種類ある

交通事故における慰謝料とは、被害者の負った精神的苦痛を緩和するためのお金です。

自転車事故における慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。

事故による怪我の治療で入通院をした場合には入通院慰謝料を、症状が後遺障害に認定された場合には後遺障害慰謝料を、被害者が死亡した場合には死亡慰謝料をそれぞれ請求できます。

慰謝料と示談金の違い

慰謝料と示談金の違いを簡単にまとめると以下の通りです。

- 慰謝料は損害賠償金の一部(精神的苦痛に対する補償)

- 示談金は損害賠償として支払われる最終的な金額

示談金は加害者と被害者の間で「今後この件について争わない」と合意する際に支払われる最終的な金額を指します。

よって示談金の中には慰謝料のほか、治療費・休業損害・通院交通費・後遺障害逸失利益など、事故によって発生したさまざまな損害が含まれています。

交通事故の慰謝料は「弁護士基準」で請求

下表は、自転車事故にかぎらず、交通事故で用いられる慰謝料の3つの算定基準です。

交通事故の慰謝料の3基準

| 基準名 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責基準 | 国が定める最低限の算定基準 (車・バイクが絡む事故) |

| 任意保険基準 | 各任意保険会社独自の基準 自賠責基準と同程度 |

| 弁護士基準 (裁判基準) | 過去の判例に基づく算定基準 裁判所も用いる最も高額な基準 |

※任意保険基準は現在非公開

慰謝料は、「弁護士基準」で計算しないかぎり、不当に低い金額で終わってしまう危険性があります。

自転車事故の被害者が弁護士基準の慰謝料を手にするために必要なことは、弁護士に増額交渉を任せるという慰謝料の請求方法をとることです。

弁護士が交渉の場に立つことで、この後の裁判も辞さないという意思を伝えることができ、「いずれ裁判で受け入れる金額なら、示談で認めよう」と、保険会社の態度が和らぐ可能性が高まるからです。

自転車事故の被害者が慰謝料を獲得するための対応

自転車事故の被害者が、慰謝料を獲得するためにすべき対応の流れは以下の通りです。

自転車事故の被害者がすべき対応

- 警察に事故発生を通報・相手側の連絡先を確認

- 病院で治療を受ける

- 人身事故として警察に届け出る(診断書を警察に提出する)

- 完治したら示談交渉を開始

後遺症が残っているときは症状固定のタイミングで後遺障害申請

事故現場で示談成立させてしまうことはとても危険です。

事故直後は軽傷だと思っていても次第に痛みが強くなり、骨が折れていた、頭を打っていたということもありえます。

また、事故相手が「後から必ず連絡を入れる」という言葉もうのみにすべきではありません。

保険会社との示談交渉は、自転車事故によるけがが完治してから、あるいは後遺障害申請の結果を得てから始めるのが一般的です。

自転車事故発生後の対応の流れと注意点は『自転車事故も警察に報告!軽い接触事故も人身事故で届け出よう』の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

家族が自転車事故にあったときのサポート

自転車との事故は身近なもので、お子さんからお年寄りまで、日常生活の中で被害者となってしまう恐れがあります。

たとえば、子どもが被害者であれば、事故当時の状況をゆっくり思い出させて聞き取ってあげる、大人と同じように痛みを訴えることができない恐れがあるので病院でもしっかり検査を受けさせるといった対応が重要です。

とくに死亡事故や意思表示ができないほどの重体事故の場合、あるいは未成年の子が被害者となったときは、家族としてできることをまとめた関連記事『家族が事故にあったら?被害者家族や遺族がすべき法的手続きと対応の基本』をお役立てください。

自転車事故の慰謝料相場

自転車事故でもらえる慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

まずは、怪我の治療に対する入通院慰謝料の相場から見ていきましょう。

自転車事故の入通院慰謝料の相場|慰謝料計算機も紹介

自転車事故の慰謝料相場を知るためには、治療期間(事故日~治療終了日または症状固定日)を算出したうえで、以下の慰謝料算定表を使います。

打撲や切り傷、むちうちなどの場合は別表Ⅱ、それ以外の場合は別表Ⅰを使用します。

別表Ⅱ(軽い打撲、擦り傷、むちうちなどの軽傷)

横軸の入院期間、縦軸の通院期間が交わる箇所の数字が入通院慰謝料の相場となり、むちうち症で入院を1か月、通院を5か月した場合の入通院慰謝料の相場は105万円となります。

また、1月を30日として、日数に端数が生じた場合には日割り計算を行います。

むちうちで80日間通院治療をしていた場合を計算例にすると、通院期間は「2か月と20日」となります。

2か月分の慰謝料は36万円、10日分の慰謝料は(53万円-36万円)÷30日×20日≒11万3333円となるので、最終的な入通院慰謝料の目安は36万円+11万3333円=47万3333円程度となります。

別表Ⅰ(別表Ⅱ以外の場合)

もしもこの表からかけ離れた金額であったり、1日あたり4,300円といった金額提示を受けている場合は、増額の余地が残されている可能性が高いです。

入通院慰謝料の計算については以下の慰謝料計算機を使えば簡単に算定可能です。過失割合を考慮しない目安額になりますが、参考程度にご活用ください。

自転車事故の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、第1級から第14級まで区分された等級ごとに金額の相場が設定されています。

具体的な金額の相場は下記表のとおりであり、障害の程度が最も重い第1級の2800万円から、障害の程度が最も軽い第14級の110万円までとなっています。

後遺障害慰謝料の相場

| 等級 | 弁護士基準の慰謝料 |

|---|---|

| 1級・要介護 | 2800万円 |

| 2級・要介護 | 2370万円 |

| 1級 | 2800万円 |

| 2級 | 2370万円 |

| 3級 | 1990万円 |

| 4級 | 1670万円 |

| 5級 | 1400万円 |

| 6級 | 1180万円 |

| 7級 | 1000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

最も低い14級であっても、後遺障害慰謝料の相場は110万円と高額です。ケガが完治せず、後遺症が残った場合には、適切な後遺障害等級の認定を受けることが非常に重要です。

自転車事故によるケガで後遺障害等級の認定を受け、慰謝料が増額したケースを見てみましょう。

自転車事故による後遺障害で慰謝料が増額した事例

自宅前を掃除中に自転車と衝突し、片目失明の重傷を負った。後遺障害8級の認定を受けたが保険会社の提示額に納得できず、弁護士に相談した。

弁護活動の成果

示談交渉により慰謝料や付添費用の増額に成功し、最終的に844万円を獲得した。

年齢、職業

80代以上

傷病名

片目失明

後遺障害等級

8級

死亡慰謝料の相場

弁護士基準を用いた死亡慰謝料相場は、亡くなった被害者の家庭内の立場に応じて2000万円から2800万円となります。

死亡慰謝料の相場

| 被害者の立場 | 弁護士基準の慰謝料 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 母親・配偶者 | 2500万円 |

| その他の場合 | 2000万円~2500万円 |

弁護士基準による死亡慰謝料は、被害者本人に対する金額だけでなく、ご遺族が請求できる固有の金額も含めたものになります。

慰謝料の計算は慣れないと複雑に感じたり、注意すべきポイントが多かったりするので、わからないことがあれば弁護士に相談してみましょう。

自転車死亡事故の被害者遺族がすべき対応や加害者に請求する賠償金については『自転車事故で死亡した被害者の遺族がすべきことは?高額賠償の判例や事故の統計も解説』の記事もあわせてご覧ください。

自転車事故の賠償金・示談金の内訳

自転車事故で請求できる主な賠償金・示談金の一覧は、以下のとおりです。

賠償金・示談金の損害項目一覧

| 損害項目 | 概要 |

|---|---|

| 治療費 | 通院や入院に要した費用 |

| 通院交通費 | 公共の運賃や自家用車のガソリン代など |

| 入通院慰謝料 | 入院や通院で生じる精神的苦痛に対する補償 |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛に対する補償 |

| 死亡慰謝料 | 死亡した本人や遺族の精神的苦痛に対する補償 |

| 休業損害 | 事故による休業で失った減収分の損害 |

| 逸失利益 | 労働能力低下による将来的な減収分の損害 |

※ 被害者の状況などにより請求できる項目は異なる

治療費・入院費や通院交通費といった積極損害は、原則として実費が認められます。

ただし、休業損害や逸失利益等の消極損害は分かりにくく、知識の有無で結果が大きく変わる可能性もあるため、交渉時には注意が必要です。

休業損害とは?

休業損害は事故による休業で収入が失われた場合に請求できる費目ですが、金銭収入を得ていない主婦であっても請求が可能になります。

「主婦に休業損害は出せない」と言ってくる保険会社も考えられますが、主婦であることを理由に休業損害の請求が却下されることは適切ではありません。

関連記事

交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方・いつもらえるか弁護士解説

逸失利益とは?

逸失利益については、被害者の将来にわたる収入の補償となるため、着実に受け取っておかないと生活に支障が出てしまいます。

逸失利益は事故発生時に働いていない年少者であっても請求できますが、金額の妥当性について争いになる可能性は十分あります。

交通事故で相手から受け取るべき損害は慰謝料だけではありません。損害賠償全体を着実に請求していくことで、被害者が泣き寝入りしないようにしましょう。

関連記事

交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】

自転車事故の示談・損害賠償請求で注意すべき点

自転車事故で示談交渉や損害賠償請求を行う際には、以下のような点に注意が必要です。

自転車事故において注意すべき点

- 加害者が保険に加入していないことがある

- ドライブレコーダーが無いので過失割合が争いになりやすい

- 後遺障害等級の認定機関がない

- 加害者が未成年である場合が多い

- 交通事故紛争処理センターを利用できない

上記のような事情から、自動車事故と比べて示談交渉や損害賠償請求がスムーズにいかなくなる恐れがあります。

具体的に、どのような問題があるのか、どのように対処すべきなのかという点を解説します。

加害者が保険加入をしていないことがある

加害者が自転車側の場合、加害者が無保険であると以下のようなトラブルが生じる可能性があります。

- 損害賠償金を支払いたくない加害者が、示談交渉に応じない

- 加害者が損害賠償金を支払わない、あるいは支払えない

交通事故の損害賠償金は、基本的には加害者が加入している保険から支払われます。損害賠償金が高額になってもきちんと支払いを受けられるのは、このためです。

しかし、自転車の場合は自動車における自賠責保険のような、全国共通での強制加入制度の保険が存在しません。一部地域では自転車保険の加入が義務化されていますが、そうではない地域もあるのです。

こうした事情から、加害者本人が示談交渉や損害賠償金の支払いに対応することになり、上記のようなトラブルが生じる恐れがあります。

加害者が示談に応じない場合は、内容証明郵便で示談を申し入れるなどの対策が必要です。加害者から賠償金が適切に支払われない場合は、自身の保険を使うことも検討してみましょう。

加害者が賠償金を支払えない場合の対処法については、後ほど詳しく解説します。

加害者に自己破産されたらどうなる?

加害者が賠償金を集められない場合、最終的に自己破産を選ぶケースもあるでしょう。

自己破産されてしまうと、事故の内容によっては加害者が賠償金を支払わなくてよくなり、適切な賠償金がもらえない可能性があります。

もっとも、故意または重過失で発生した自転車事故の場合、自己破産されたとしても支払い義務は残ります。

加害者が自己破産したからといって、必ずしも被害者が賠償金を受け取れなくなるわけではありませんが、万が一の可能性も考えて被害者自身の保険でも補償されるように準備しておいた方がいいでしょう。

過失割合が争いになりやすい

自転車事故の場合、以下の点で自動車事故よりも過失割合の交渉でもめる可能性があります。

- ドライブレコーダーの映像が残っておらず事故状況がはっきりしない

- 自転車同士の事故に関する判例が少なく、過失割合の算定で参考にできる材料が乏しい

過失割合は「事故発生に対する責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるか」を割合で示したものです。事故状況や過去の判例を参考に算定されます。

自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が減額される(過失相殺)ので、過失割合の交渉はもともともめやすいポイントです。

自転車事故が起こりやすい交差点での出会い頭や、自転車同士の事故の過失割合の考え方を解説しています。

【コラム】ヘルメットなしで自転車事故を起こすと過失割合はどうなる?

道路交通法上、2023年4月から自転車の運転者にはヘルメットの着用が努力義務化されています。

そのため、ヘルメットをかぶっていなかったことが原因で自転車運転者の損害が拡大(例:治療の長期化)した場合、過失割合で不利に扱われる可能性が高いです。

ご自身の安全のためにも、自転車を運転する際にはヘルメットをかぶりましょう。

後遺障害等級の認定機関がない(加害者が自転車の場合)

加害者が自転車の場合における交通事故では、後遺障害等級の認定機関がないため、被害者に後遺症が残った場合の損害内容についてもめやすくなります。

事故により後遺症が残ってしまった場合、加害者が自動車であれば、通常は自賠責損害調査事務所という機関が後遺障害等級認定を認定し、損害内容を決めることが可能です。

これに対して、自転車事故(加害者が自転車の事故)の場合は、自賠責損害調査事務所のような第三者機関が認定をおこなってくれるわけではありません。

被害者自身で後遺障害があることを証明するか、以下のいずれかの方法で後遺障害認定を受けることになります。

- 加害者側の保険会社に審査をしてもらう

- 被害者自身の人身傷害保険で審査をしてもらう

- 訴訟を起こし裁判所に後遺障害等級を判断してもらう

自転車事故の後遺障害を弁護士に相談するメリット

交通事故に精通している弁護士であれば、後遺障害認定についても的確なアドバイスが可能です。

弁護士に依頼すれば、後遺障害認定に必要となる後遺障害診断書作成時に、医師に対して後遺障害診断書に記載してほしい事項や実施してほしい各種検査を代わりに伝えてくれます。

また、その他に必要な資料の作成・収集についてもサポートをしてもらえるでしょう。

実際に、アトム法律事務所の弁護士がサポートした解決事例を紹介します。

自転車同士の事故で後遺障害等級11級相当として交渉した増額事例

自転車で走行中に左の細い路地から飛び出してきた相手方自転車に衝突されて転倒。被害者は背骨を骨折する傷害を負った。

弁護活動の成果

後遺障害等級11級相当として示談交渉を行い、提示額の326万円から、最終的な受取金額が836万円まで増額された。

年齢、職業

20~30代、会社員

傷病名

背骨骨折

後遺障害等級

認定無し(11級相当)

後遺障害認定につながる後遺障害診断書の内容について詳しく知りたい方は『後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説』の記事をご覧ください。

加害者が未成年である場合が多い

自転車は自動車と異なり、運転に免許が不要であるため、多くの未成年が利用しています。そのため、未成年が加害者になる可能性が自動車よりも大きくなります。

このようなケースでは、誰に慰謝料を含めた損害賠償金の請求を行うべきなのかが、問題になることがあります。

原則として、加害者が未成年であると支払い能力がないため、親への請求が現実的です。ただし、責任能力の有無によって異なる法的根拠を用いて検討せねばなりません。

加害者が未成年の場合、責任能力がない未成年と責任能力がある未成年とに分けて、くわしくみていきましょう。

なお、一般的には未成年の責任能力がないと判断される年齢は11~12歳までといわれています。

未成年加害者に責任能力がない場合

未成年に責任能力が認められない場合は、法的に未成年を監督する義務を負う立場にある監督義務者が責任を負うことになります。基本的には、未成年の親(親権者)へ請求を行うことになるでしょう。

ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても事故が起こっていた場合を除きます。

過去最高額の賠償金が認められたケースとして話題になった自転車事故では、加害者である小学生に責任能力は認められず、賠償金の支払い義務は小学生の親が負うことになりました。

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

民法 第712条

前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

民法 第714条

監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

未成年加害者に責任能力がある場合

未成年に責任能力が認められる場合、民法714条による請求はできません。責任能力があるのであれば、未成年者であろうと加害者本人が責任を負うことになります。

しかし、未成年者のほとんどは未就労であることから、加害者本人に請求したところで賠償金の支払いは期待できません。

そこで、監督義務者の監督が不十分であったために未成年者による自転車事故が発生し、被害者に損害が生じたとして、監督義務者である未成年者の親に損害賠償請求できることがあります。

これは、監督義務違反という不法行為によって損害が生じたとして、民法709条を根拠に請求を行うものとなります。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法 第709条

自転車事故の加害者が高校生であったため、親権者にも損害賠償を求めた事例を紹介します。

加害者が高校生の自転車事故で1200万円を獲得した事例

タクシー待ちで車道に出たところ、自転車と衝突し足首を骨折。足の変形により完治の見込みがなく、仕事にも支障が生じていた。

加害者は無保険の高校生のため賠償請求が可能か不安を抱えて弁護士に相談。加害者本人とその親権者に対して裁判を起こした。

弁護活動の成果

和解が成立し、加害者側の個人賠償特約により保険会社から1000万円、加害者親権者から200万円を回収した。

年齢、職業

40~50代、経営者

傷病名

足首骨折

後遺障害等級

無等級

交通事故紛争処理センターを利用できない

自転車同士の事故では、交通事故紛争処理センターを利用することができません。

交通事故紛争処理センターで示談のあっせんの対象となるのは、車・バイクが絡む事故に限られています。

そのため、自転車同士の事故では、交通事故紛争処理センターにおいて中立の立場の弁護士に介入(示談のあっせん)をしてもらうことにより、解説するという方法をとることができないのです。

示談交渉による解決がうまくいかない場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。

なお、自転車同士の事故については「自転車ADRセンター」や「行政書士ADRセンター」などで紛争解決のサポートを受けることも可能です。

ただし、交通事故紛争処理センターほど多くの場所に設置されている機関ではない点に注意してください。

自転車事故の加害者が慰謝料や賠償金を払えない時の対処法

自転車保険に加入していない加害者との事故の場合、被害者は加害者本人に対して慰謝料などの損害賠償金を請求することになります。

加害者から損害賠償金をすんなり払ってもらえるとは限りません。こうした場合の対処法を解説していきます。

被害者自身の保険を利用する

加害者から賠償金の支払いが期待できない場合、まずは被害者自身の保険が使えるか確認しましょう。

自転車保険は主に損害保険会社が取り扱っており、一般的に自転車保険、個人賠償責任保険、傷害補償保険があります。

自転車事故にかかわる保険

| 保険 | 相手方のケガ | 相手方のモノ | 自分のケガ |

|---|---|---|---|

| 自転車保険 | ○ | ○ | ○ |

| 個人賠償責任保険 | ○ | ○ | × |

| 傷害補償保険 | × | × | ○ |

それぞれの詳細を解説します。

自転車保険

自転車保険は、自転車事故に特化した保険です。

加入する保険商品により異なりますが、自転車保険の補償範囲は「相手方のケガやモノに対する補償」と「自分のケガに対する補償」に大きくわけられます。

被保険者の家族も補償対象となっている場合があり、示談交渉サービスもついていることもあります。

個人賠償責任保険

個人賠償責任保険は、自転車事故だけでなく日常リスクまで広く対応する保険です。

具体的には、店の商品を損壊してしまった場合の損害金、自転車乗車中の事故(対人)、友人宅の家電製品を壊してしまった際の補償など、補償の範囲が広いです。

傷害補償保険(人身傷害保険)

傷害補償保険は、自分自身のケガに対する補償のみで、相手方の治療費の補償などはすべて対象外となります。

関連記事『自転車事故の保険請求の流れや補償内容|自賠責保険が使えない場合に備えよう』でも自転車保険の特徴や、保険の選び方などについて解説していますので、あわせてご確認ください。

TSマーク付帯保険を利用する

自転車保険に加入していないと思い込んでいても、自転車にTSマークがついているか確認してください。

TSマークがある自転車なら、TSマーク付帯保険を利用できるでしょう。

TSマークとは

TSマークとは、自転車安全整備士が点検をした自転車に貼付されるもの。青色マーク(第一種)と赤色マーク(第二種)、緑色マーク(第三種)があり、それぞれ賠償内容が異なる。

TSマークは「普通自転車」に付帯されています。

普通自転車とは、 道路交通法令に定められた基準を満たす自転車をいい、車体の大きさが、長さ190cm・幅60cm以下で、車輪が2輪または3輪であることが条件です。

賠償責任補償 (相手への補償)

| マーク種別 | 補償範囲 | 限度額 |

|---|---|---|

| 青色 | 死亡・重度後遺障害※ | 1,000万円 |

| 赤色 | 死亡・重度後遺障害※ | 1億円 |

| 緑色 | 死亡・傷害 示談交渉サービスつき | 1億円 |

※後遺障害等級1級~7級

傷害補償 (自分自身に対しての補償)

| マーク種別 | 死亡・重度後遺障害※ | 15日以上の入院 |

|---|---|---|

| 青色 | 30万円 | 1万円 |

| 赤色 | 100万円 | 10万円 |

| 緑色 | 50万円 | 5万円 |

※後遺障害等級1~4級

TSマーク付帯保険の特徴としては、被害者・加害者共に重度の後遺障害を負った場合でないと補償されにくいことが挙げられます。

特に被害者自身のケガについては、TSマーク付帯保険だけでは不十分なことも多いです。

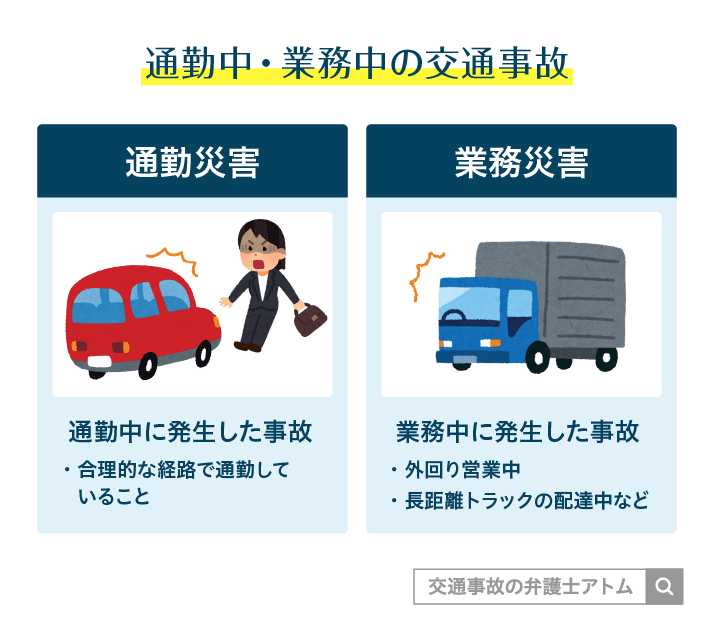

労災保険を利用する

仕事中や通勤中(帰宅中)に発生した自転車事故であれば、労災保険が使える場合もあります。

自転車事故で負ったケガが業務災害や通勤災害として認定されると、療養補償給付(療養給付)・休業補償給付(休業給付)・障害補償給付(障害給付)といった補償が支給されます。

関連記事『交通事故で労災保険を使う手続きは?メリット・デメリットも解説』は自動車事故を想定した解説になっていますが、労災保険の基本的な情報や労災保険を利用する際の注意点については参考になるでしょう。あわせてご確認ください。

自転車事故における高額賠償事例を紹介

自動車事故と同様に、自転車事故であっても損害が大きいケースでは賠償金の額も高額になります。過去の重大な事故では、認容額が数千万円~1億円近い高額賠償の事例もありました。

ここからは、高額な賠償金が認められた判決の事例を紹介します。

高額賠償事例|自転車と歩行者の事故

自転車と歩行者が衝突した事故で、高額な賠償となった事例を紹介します。

自転車対歩行者の高額賠償事例1

東京地判平19・4・11(平成18年(ワ)18455号)

青信号の横断歩道を歩行中の原告が、自転車に乗った被告と衝突し、頭蓋内損傷の傷害を負い、死亡した。

裁判所の判断

「…亡Aの慰謝料は2600万円と認めるのが相当である…」

東京地判平19・4・11(平成18年(ワ)18455号)

- 過失割合は加害者10割

- 葬祭費用200万円、逸失利益として2130万7841円などが認められた

損害賠償額

5437万9673円

自転車対歩行者の高額賠償事例2

大阪地判平23・7・26(平成22年(ワ)9736号)

夜間、歩道を歩行中の原告が、自転車に乗った被告と正面衝突し、脳挫傷などの傷害を負った。

裁判所の判断

「…原告に残存する後遺障害の程度に鑑みれば、後遺障害慰謝料は2400万円が相当…」

大阪地判平23・7・26(平成22年(ワ)9736号)

- 被害者は高次脳機能障害で2級3号に認定された

- 過失割合は加害者10割

- 将来介護費として2316万5100円も認められた

損害賠償額

4853万3446円

自転車対歩行者の高額賠償事例3

名古屋地判令5・4・28(令和4年(ワ)1306号)

歩道を歩行中の原告が、飲酒して不十分な明るさのライトで進行していた被告自転車と正面衝突し、足首骨折の傷害を負った。

裁判所の判断

「…後遺障害の程度に鑑み、290万円を相当と認める…」

名古屋地判令5・4・28(令和4年(ワ)1306号)

- 被害者は足関節の機能障害で12級7号に認定された

- 過失割合は加害者10割

- 傷害慰謝料が150万円、後遺障害慰謝料が290万円認められた

損害賠償額

935万2203円

高額賠償事例|自転車同士の事故

自転車同士の事故における高額な賠償事例です。

自転車同士の高額賠償事例1

東京地判平20・6・5(平成19年(ワ)466号)

原告の自転車と、車道に進入しようとしていた被告の自転車が衝突し、原告は脳内出血・頭蓋骨骨折等の傷害を負った。

裁判所の判断

「…後遺障害慰謝料として2800万円を認めるのが相当である…」

東京地判平20・6・5(平成19年(ワ)466号)

- 被害者は右片麻痺、高次脳機能障害など後遺障害1級相当と認められた

- 過失割合は加害者5割被害者5割

- 両親について近親者固有の慰謝料各150万円が認められた

- 逸失利益について9522万1599円が認められた

損害賠償額

9266万1102円

自転車同士の高額賠償事例2

東京地判平28・9・16(平成26年(ワ)7540号)

原告の自転車と、無灯火で二人のりをしていた被告自転車が正面衝突し、原告は鎖骨骨折などの傷害を負った。

裁判所の判断

「…後遺障害の内容・程度等本件に現れた一切の事情を考慮して,530万円をもって相当…」

東京地判平28・9・16(平成26年(ワ)7540号)

- 被害者は肩の運動障害で後遺障害10級10号と認められた

- 過失割合は加害者6割被害者4割

- 傷害慰謝料について140万円が認められた

- 逸失利益について1347万2352円が認められた

損害賠償額

1487万1483円

自転車同士の高額賠償事例3

東京地判平23・3・15(平成21年(ワ)47561号)

同方向に走行していた原告自転車と被告自転車が接触し、原告は親指開放骨折などの傷害を負った。

裁判所の判断

「…後遺障害慰謝料550万円…後遺障害慰謝料は、上記金額とするのが相当である。…」

東京地判平23・3・15(平成21年(ワ)47561号)

- 被害者は親指の運動障害で後遺障害10級7号と認められた

- 過失割合は加害者5.5割被害者4.5割

- 傷害慰謝料について100万円が認められた

- 逸失利益について1148万7650円が認められた

損害賠償額

1080万6113円

自転車同士の事故では被害者側にも過失が認められやすいのが特徴です。

高額な賠償金となっても、被害者側に過失割合がつくと減額されてしまいます。

事故状況を正確に反映した過失割合でなければ、最終的に受け取る賠償金の金額が妥当とはいえません。

自転車事故の慰謝料や賠償金請求は弁護士に相談を

ここからは、自転車事故の損害賠償金請求で弁護士への相談・依頼をおすすめする理由を、具体的に解説します。

妥当な賠償金を手にしたいなら弁護士相談からはじめよう

自転車事故においては、自動車事故以上にくらべると問題になる点が多いため、弁護士に相談・依頼する必要性が高いといえます。

自転車事故について弁護士に相談・依頼することで、主に以下のようなメリットを得られるでしょう。

- 加害者が無保険の場合に適切な対応をしてもらえる

- 過失割合や後遺障害等級の主張を根拠づけて行ってもらえる

- 相場の金額になるよう示談交渉してくれる

- 必要な手続きや交渉を行ってもらえるので被害者の負担が軽減される

加害者が保険に加入していても、保険会社からの慰謝料・賠償金・過失割合などの提示をそのまま鵜呑みにしてはいけません。

提示金額が相場より低額であったり、過失割合が加害者に有利なものである可能性があるためです。

もっとも、妥当な金額に慰謝料や賠償金を増額したり、適切な過失割合を主張するためには、法的根拠を示す必要があるため、専門家である弁護士に依頼するのが一番確実です。

自転車事故の被害者になってしまった場合には、保険会社との示談交渉や、損害賠償金額で泣き寝入りをしないためにも、まずは一度交通事故問題に詳しい弁護士にご相談ください。

なお、弁護士費用特約が使える場合、自転車事故であっても一般的に弁護士費用を300万円まで保険会社が負担してくれることになるので、弁護士費用の自己負担が実質0円で弁護士に依頼できる可能性が高いです。

関連記事

アトム法律事務所の無料相談窓口

アトム法律事務所の相談窓口では、24時間365日、相談料無料の法律相談予約受付をしております。

お悩みやご心配事のある交通事故被害者の方々は、安心してお気軽にお電話やLINE、メールでお問合せください。

専門のオペレーターが、被害者様の状況を把握した上で、弁護士との電話相談やLINE相談に適宜ご案内をさせていただいております。

まとめ

- 自転車事故の賠償金は、自動車事故の賠償金と区別されているわけではない

- 自転車事故でも高額な賠償金が認められることもある

- 自転車事故で加害者に資力がないと賠償金を全額回収できない恐れがある

- 自転車事故では加害者が保険に加入していない恐れがある

- 自転車事故は過失割合でもめやすかったり後遺障害等級の認定機関がなかったりするため、個別事情を検討する要素が多くなる

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了