交通事故の捻挫で後遺症は残る?むちうち・足首等での後遺障害等級と慰謝料相場

交通事故で「捻挫」と診断されたものの、痛みがなかなか治らないという不安を抱えていませんか?

捻挫は軽傷に見えますが、頸椎や腰椎、手首・足首などで捻挫が生じると、長引く痛みやしびれといった後遺症につながることもあります。

しかも、痛みやしびれといった症状は、画像検査で異常が見つかりにくいため、保険会社から適正な補償が得られないことも少なくありません。

この記事では、交通事故で生じやすい捻挫の種類や治療法、後遺障害認定や損害賠償のポイントまでわかりやすく解説します。

「ただの捻挫」と思わずに、後悔しないための対処法を確認していきましょう。

目次

交通事故で生じやすい捻挫の種類

交通事故では、強い衝撃が加わることで関節が不自然に曲げられたり伸ばされたりして、靭帯や周囲の組織が損傷する「捻挫(ねんざ)」が発生しやすくなります。

捻挫と聞くと、軽傷に思えるかもしれませんが、受傷部位によっては長引く痛みや関節の動かしづらさなどの後遺症が残るおそれも十分にある怪我です。

ここからは、交通事故で特に多く見られる代表的な捻挫の種類について解説します。

頸椎捻挫(むちうち・外傷性頚部症候群)

頸椎捻挫(むちうち)は、たとえば、追突事故で首が前後に大きくしなることで、頸椎やその周囲の筋肉・靭帯に損傷が生じることを原因として生じます(むちうちは医学的な傷病名ではないので、「外傷性頚部症候群」といった診断名が記されることもあります)。

交通事故の被害者の中でも特に、頸椎捻挫は多くの方が経験する外傷です。

頸椎捻挫の症状としては、首や肩などの痛み、首の動かしづらさのほか、頭痛・めまい・吐き気・手のしびれといった神経症状が現れることもあるでしょう。

頸椎捻挫は画像検査で異常が確認されにくく、外見からも異常がわかりにくいので、周囲に症状が理解されにくい特徴ももちます。

関連記事

むちうちの後遺症で後遺障害認定は難しい?認定対策や完治しない時の賠償金は?

腰椎捻挫

腰椎捻挫は、交通事故の衝撃によって腰部に過度な力が加わり、腰椎やその周りの筋肉・筋膜が損傷する外傷です。

腰椎捻挫の症状としては、腰痛はもちろん、首や背中に痛みが広がったり、頭痛や吐き気をもよおしたりすることもあります。

そのため、いわゆる「腰のむちうち」とも呼ばれることがあり、下肢へのしびれ、立ち上がり動作の困難などを訴える方もいるでしょう。

腰椎捻挫も頸椎捻挫と同様に、画像検査では異常が確認されにくいため、本人の訴えが重視されます。痛みが長期化する場合は、神経損傷や椎間板への影響も疑われため、注意が必要です。

関連記事

手首捻挫

手首捻挫は、たとえばハンドルを握った状態で衝突の衝撃を受けることで、手首の関節に不自然な力が加わり、手首やその周りの筋肉・筋膜が損傷する外傷です。

手首捻挫の症状としては、靭帯の損傷や腫れ、運動痛が見られ、手をついたときの痛みが続くこともあります。

特に利き手側を負傷した場合、日常生活や仕事に支障をきたすおそれがあるため、症状が軽いと感じても早期に整形外科を受診することが重要です。

足首捻挫

足首捻挫は、歩行中や自転車運転中に交通事故に巻き込まれた場合などで、足首の関節に不自然な力が加わり、足首やその周りの筋肉・筋膜が損傷する外傷です。

足首捻挫の症状としては、足首の外側または内側の靭帯が伸ばされたり、切れたりすることで、痛みや腫れ、内出血などが生じます。

捻挫の程度が重いと、靭帯の断裂や骨折を伴うこともあり、歩行に支障をきたす可能性もあるでしょう。無理な歩行は症状を悪化させるため、固定や安静が求められます。

関連記事

足首骨折の後遺症と慰謝料は?捻挫や靭帯損傷でも後遺障害は残る?

交通事故による捻挫の治療法や治療期間

交通事故による捻挫は、症状の重さや受傷部位によって治療内容や回復までの治療期間が大きく異なります。初期対応を誤ると、痛みが慢性化したり後遺症が残ったりする可能性もあるため、正しい治療を受けることが重要です。

ここからは、一般的な捻挫の治療内容と、治療期間の目安や注意点について解説します。

捻挫の治療内容(湿布・固定・リハビリなど)

捻挫に対する治療内容は、損傷の程度に応じて以下のような処置が行われます。

- 安静・冷却・圧迫・挙上

軽度の捻挫では、いわゆるRICE処置(Rest, Ice, Compression, Elevation)が基本。早期の腫れや炎症を抑えることが目的。 - 湿布や鎮痛剤の処方

患部の炎症を抑えるため、湿布薬や内服の鎮痛剤が処方されることがある。 - テーピングやサポーターによる固定

関節や靭帯の損傷がある場合は、治癒を促すために、テーピングやサポーターで固定する。 - リハビリテーション

痛みや腫れが落ち着いた後、必要に応じて物理的なリハビリを行う。 - 神経ブロック注射などの対症療法

むちうち症状が長引く場合には、痛みの緩和を目的として神経ブロック注射が行われることもある。

医師の指示に従って十分な治療を受けるようにしましょう。

治療期間の目安と注意点

捻挫の治療期間は、部位や重症度によって異なりますが、目安としては以下の通りです。

| 捻挫の程度 | 治療期間の目安 |

|---|---|

| 軽度の捻挫(靭帯の軽い伸び) | およそ1~2週間で日常生活に支障がなくなることが多い |

| 中等度の捻挫(部分的な靭帯損傷) | 3~6週間の治療が必要となるケースが一般的 |

| 重度の捻挫(靭帯の完全断裂・骨折を伴う場合) | 2~3ヶ月以上の治療期間を要することがあり、後遺障害が残るリスクもある |

特に頸椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫の場合は、痛みが長引きやすく、数ヶ月にわたって通院が必要になるケースも多いです。

また、画像検査で異常が見つかりにくいため、保険会社から治療の打ち切りを求められることもあり、治療が不十分になってしまうリスクにつながりかねません。適切な診断書や医師の意見書をもとに、正当な治療期間を確保することが大切です。

治療の自己判断による中断は、症状の悪化だけでなく、後遺障害認定で不利になる可能性もあるため、医師の指示に従い、根気強く治療を続けましょう。

捻挫で後遺症が生じたら後遺障害の認定を受けよう

捻挫は比較的、軽い怪我と見られがちですが、交通事故による捻挫では、痛みやしびれ、関節の動かしづらさといった後遺症が長期間にわたって続くことがあるでしょう。

これらの後遺症が残ってしまった場合には、「後遺障害」として認定されれば、等級に応じて賠償を受けられるようになります。

ここでは、交通事故による捻挫で後遺障害認定を目指す際に知っておくべきポイントを解説します。

なぜ「捻挫」で後遺障害が認定されるのか?

交通事故による捻挫は、靭帯や筋膜、神経組織などが目に見えない形で損傷を受けることがあります

その結果、治療を続けても痛み・しびれ・関節の動かしづらさなどの後遺症が残ることがあり、これらは後遺障害等級の認定対象となり得ます。

たとえば、次のようなケースでは、捻挫に伴う症状が後遺障害等級認定される可能性があるでしょう。

- むちうち(頸椎捻挫)により、神経症状が長期間続いている

- 腰椎捻挫で、腰や足のしびれが残っている

- 手首や足首の捻挫で、関節の動きが大きく制限されている

後遺障害認定の申請方法

後遺障害等級の認定を受けるためには、以下の手順にそって後遺障害申請する必要があります。

後遺障害申請の種類は「事前認定」と「被害者請求」の2つです。このうち被害者請求は被害者が後遺障害申請を主体的に進められる申請方法で、手間はかかるものの、後遺障害認定の可能性を高める工夫が施せます。

医師による症状固定の診断を受ける

症状固定とは、これ以上の治療を受けても良くも悪くもならない状態になること。医師のみが症状固定を判断できる。

後遺障害診断書など必要書類を集める

後遺障害申請に必須の書類である後遺障害診断書は医師に作成を依頼する。

相手方の自賠責保険に後遺障害を申請する

申請書類が自賠責保険にわたると、審査がはじまる。

自賠責保険から後遺障害の認定結果が通知される

後遺障害等級に該当するか、該当するなら何級かの通知が届く。

最低限の書類から後遺症の存在や程度が明らかにわかる(手足や指を切断した、人工関節の置換手術を受けたなど)場合、事前認定による後遺障害申請で十分でしょう。

もっとも、捻挫でよくある痛みやしびれといった神経障害による後遺障害認定を目指す場合、追加資料を添付できる被害者請求による後遺障害申請がおすすめです。

関連記事

交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説

後遺障害認定を受けるための注意点

捻挫で後遺障害の認定を受けるには、以下のような点に注意して行動しましょう。

- 治療経過と一貫した症状の訴えを記録してもらう

カルテや診療記録に、事故当初から一貫して症状が残っていることが記載されていないと、「後遺症は事故と関係ない」と判断されてしまうおそれがある。 - 適切な時期に症状固定の判断を行ってもらう

症状固定と医師に判断された時点で、後遺障害診断書を作成してもらう。あまりにも早期の症状固定は、後遺障害の正確な評価を妨げる可能性がある。 - MRI検査などの補助的な画像診断も積極的に検討する

レントゲンでは異常が見つからないケースでも、MRIや神経伝導検査によって神経の異常所見が確認されることがある。認定に向けた根拠資料となりうるため、医師と相談のうえ、必要に応じて検査を受ける。 - 弁護士への相談も視野に入れること

後遺障害の等級認定に詳しい弁護士に相談することで、申請に関する戦略や資料の整備に関して適切なアドバイスが得られ、認定の可能性を高められる。

捻挫程度で弁護士に相談するのは大げさだと思われるかもしれませんが、捻挫でも後遺障害に認定されれば、慰謝料だけでも100万円以上の賠償金を受け取れる可能性があります。

弁護士に相談すれば法律の観点からアドバイスやサポートが受けられるので、交通事故で捻挫を負ったら一度、気軽に弁護士に相談してみましょう。

交通事故による捻挫で認められる後遺障害等級は?

神経障害(痛みが取れない・しびれている)

捻挫は、痛みやしびれなどの神経症状が残ってしまうことがあるでしょう。こうした神経症状は後遺障害12級13号または14級9号認定を受けられる可能性があります。

神経障害による後遺障害等級と認定基準

| 等級 | 症状 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残す |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残す |

痛みやしびれが生じていることを画像所見などから客観的に明らかにできる場合、「医学的に証明できるもの」として12級13号の認定を受けられる可能性があります。

画像所見などから客観的に明らかにできる証明はないが、交通事故の態様・治療内容・治療中における症状の変遷などから、痛みやしびれが生じていると判断できる場合、14級9号に認定される可能性があるでしょう。

頸椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫など、見た目や画像所見で異常が現れにくいケガでよく問題となるのが神経障害です。

痛みやしびれが慢性化しているなら、後遺障害の可能性を検討すべきでしょう。

機能障害(関節が動かしづらい・動かない)

手首捻挫や足首捻挫を負ったことで関節の動かしづらくなったり、ひどい場合は関節が動かなくなったりする機能障害が残ることがあるでしょう。こうした機能障害は後遺障害8級6号、10級10号、12級6号に認定される可能性があります。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 8級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

| 10級10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |

8級6号の「用を廃したもの」とは、たとえば捻挫した手首の関節の可動域が、捻挫していない手首と比べて10分の1以下程度となったり、人工関節や人工骨頭を挿入したことで可動域が2分の1以下になった場合です。

10級10号の「著しい障害を残すもの」とは、たとえば捻挫した手首の関節の可動域が2分の1以下になったり、人工関節や人工骨頭を挿入し、可動域が2分の1以下にならなかった場合をいいます。

12級6号「障害を残すもの」とは、たとえば手首の可動域が4分の3以下になった場合です。

機能障害(動揺関節)

足首捻挫を負ったことで動揺関節となる場合があるでしょう。こうした動揺関節は、後遺障害8級、10級、12級といった後遺障害認定を受ける可能性があります。

動揺関節による後遺障害等級と認定基準

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 8級(8級7号相当) | 常に硬性補装具を必要とする |

| 10級(10級11号相当) | ときどき硬性補装具を必要とする |

| 12級(12級7号相当) | 重激な労働等の際以外は硬性補装具を必要としない |

| 12級(12級7号相当) | 習慣性脱臼 |

動揺関節とは、靭帯損傷で関節がぐらついたり、通常は曲がらない方向へ関節が曲がってしまうといった関節運動の異常のことです。

手術で靭帯の修復や再建を目指しますが、それでも改善されない場合には、後遺障害等級認定を受けられる可能性があるでしょう。

交通事故による捻挫で後遺症が残ったらいくら請求できる?

後遺障害等級の認定で請求額が増加

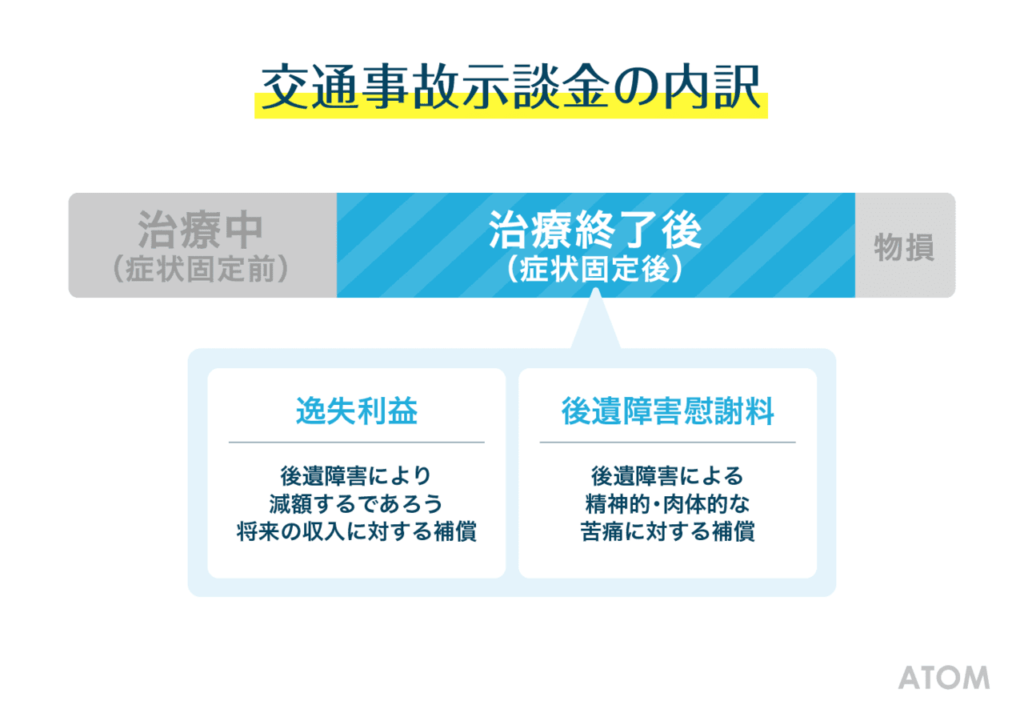

交通事故による捻挫で後遺症が残った場合、その後遺症が後遺障害等級に認定されることで「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できるようになります。

後遺障害慰謝料は後遺障害が残ったことで感じる精神的苦痛に対する損害賠償金です。また、逸失利益は後遺障害が原因で将来的に得られるはずだった収入が減ったことに対する損害賠償金です。

いずれも、後遺障害等級に認定されなければ請求できません。

捻挫による後遺障害でどのくらいの後遺障害慰謝料と逸失利益がもらえるのかはこの後、詳しく解説しますが、簡単に金額目安を知りたい方は、下記の慰謝料計算機をご利用ください。

捻挫による後遺障害慰謝料の金額

捻挫による後遺障害慰謝料の金額は認定された等級に応じて異なりますが、8級で830万円、10級で550万円、12級で290万円、14級で110万円が後遺障害慰謝料の妥当な相場となります。

ただし、これらは慰謝料を算定する基準のなかでも最も高額になる弁護士基準による金額です。相手の任意保険会社が提示してくる後遺障害慰謝料は低額が予想されます。

| 等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |

|---|---|---|

| 8級 | 830万円 | 331万円 (324万円) |

| 10級 | 550万円 | 190万円 (187万円) |

| 12級 | 290万円 | 94万円 (93万円) |

| 14級 | 110万円 | 32万円 (32万円) |

()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

弁護士や裁判所といった損害賠償請求の実務を知り尽くした、法的に適正な金額を算定する立場とは違うことを知っておきましょう。

相手の任意保険会社が言うままの金額を受け入れて示談すると、損する可能性が高いです。

弁護士基準は弁護士が示談交渉を行う時に使用する基準なので、慰謝料の増額を実現させるには弁護士への依頼が欠かせません。

関連記事

後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて

捻挫による逸失利益の金額

逸失利益は「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」の計算式を用いて計算します。逸失利益の金額は、後遺症の程度・年齢・職業・事故前の収入など人によって変わってきます。

- 基礎収入:1年あたりの収入のこと。

- 労働能力喪失率:後遺障害で失われた労働能力の割合。14級なら5%、7級なら56%、1級なら100%など等級に応じて決められている。

- 労働能力喪失期間:労働能力の喪失が今後何年にわたって続くのかを表した年数。原則67歳までの期間。

- ライプニッツ係数:逸失利益から中間利息を差引くための数値

具体的な金額を知りたい場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。

関連記事

交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】

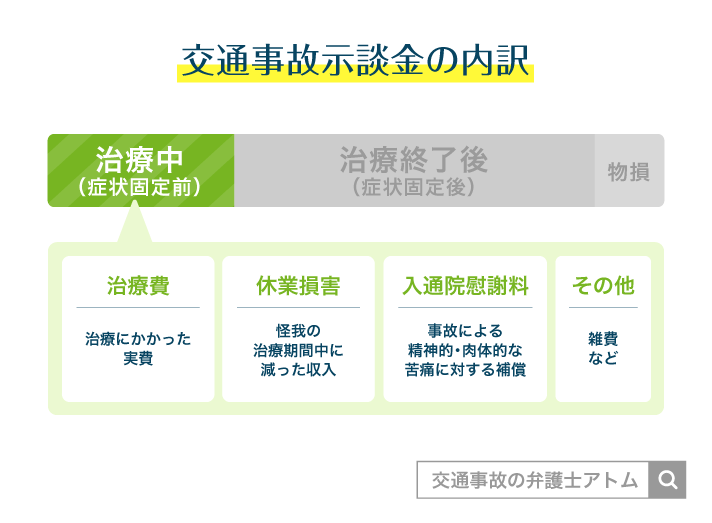

後遺障害等級の認定なしでも請求できる損害

後遺障害等級の認定なしでも、交通事故で捻挫を負った場合には、「治療費」「休業損害」「入通院慰謝料」などについても請求できます。

交通事故で怪我を負った場合に損害賠償請求できる費目の範囲や相場などについて詳しくは下記の関連記事でも解説していますが、具体的にどのような損害をいくら請求できるのかについては、専門家である弁護士にご相談ください。

関連記事

交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説

交通事故の捻挫でお困りの方へ|弁護士が無料相談を受付中

軽いケガだと見過ごされがちな交通事故による捻挫ですが、実際には長引く痛みやしびれ、後遺症などで日常生活に支障をきたすケースも多いです。

「保険会社から適正な補償が受けられない」「後遺障害が認定されない」「どう対応すればいいのかわからない」といったお悩みを抱えている方は、交通事故に強い弁護士に相談して解決の糸口を見つけましょう。

年中無休で相談予約を受付中!無料法律相談はこちら

アトム法律事務所は、交通事故で捻挫といった怪我を負った被害者の方を対象に無料法律相談を実施しています。無料法律相談を希望される場合は、下記バナーよりお問い合わせください。

電話・メール・LINEからお選びいただけ、簡単に利用できます。問い合わせ自体は365日年中無休で対応していますので、平日がお忙しい方でも気軽にご利用いただけるでしょう。

弁護士への相談は、「事故後すぐ」が最も効果的です。保険会社とのやり取りを始める前にご相談いただければ、適正な損害賠償を受け取るための準備を整えることができます。

相談したからといって、無理な契約を強いたりすることはありません。まずは気軽にご連絡ください。

弁護士費用の心配は不要|完全成功報酬にも対応

「弁護士に頼むと費用が高いのではないか?」という不安をお持ちの方もご安心ください。

弁護士費用に不安がある場合は、「着手金無料・完全成功報酬型を採用する弁護士に依頼する」「弁護士費用特約があれば使用する」ことで不安を解消することができます。

まず、アトム法律事務所では、着手金0円・完全成功報酬制に対応しており、賠償金が増額できた場合のみ報酬をいただく仕組みです。アトムの費用体系について詳しくは「交通事故の弁護士費用|相談無料・着手金無料」のページをご覧ください。

また、弁護士費用特約が利用いただけるのであれば、多くのケースで弁護士費用の自己負担なく弁護士に依頼することも可能です。特約は、自動車保険に付帯されている場合が多いので、ご自身の保険を確認してみましょう。詳しくは『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご確認ください。

後遺障害の等級認定申請や、保険会社との交渉など、法律の専門知識が求められる場面では弁護士のサポートが大きな力となります。交通事故による捻挫で不安を感じている方は、まずは無料相談から一歩踏み出してみてください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了