自転車事故で死亡した被害者の遺族がすべきことは?高額賠償の判例や事故の統計も解説

「息子が自転車通学中、交通事故で亡くなった」

「祖父が、自転車に轢かれて死亡した」

自転車は交通事故で被害者にも、加害者にもなり得ます。

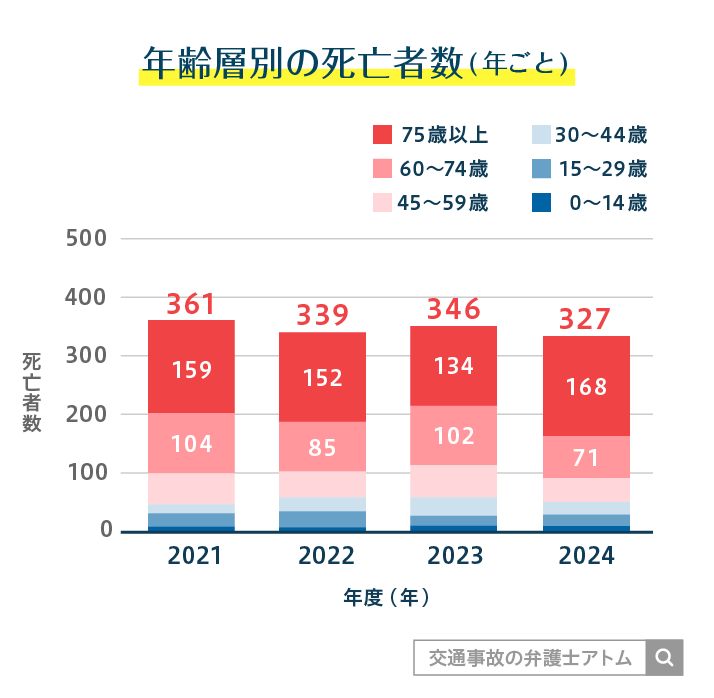

直近の統計(2024年)では、交通事故による死亡者数2,663人中、327人(約12.3%)が自転車に乗車中の事故で死亡しているという結果がでています。

自転車乗車中の方、自転車に轢かれてしまった方、いずれであっても死亡慰謝料は2,000万円~2,800万円が相場です。逸失利益や葬祭関係費などを含めると、損害賠償額が数千万円規模になることも珍しくありません。

この記事では、自転車にまつわる死亡事故の被害者遺族がすべき対応の流れ、賠償金の内容について解説します。高額賠償事例や統計で見る死亡事故の傾向もあわせて説明しているので、ぜひご一読ください。

この記事について

この記事では、警察庁交通局の「道路の交通に関する統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」(2025年2月27日)をもとに、自転車事故による死亡者数や事故傾向を解説しています。

自転車の死亡事故で遺族がやること・流れ

葬儀・死亡にともなう手続きの流れ

自転車事故で死亡事故が発生した場合、葬儀の手配や死亡届の提出、火葬許可の取得など、死亡に伴う手続きを進める必要があります。

おおまかな流れは、以下のとおりです。

ご遺体を確認する

自転車事故でご家族が死亡した場合、警察等から連絡が来て、ご遺体を確認する。

その後、死亡診断書・死体検案書の交付を受け、ご遺体の引き渡しとなる。

司法解剖されることもある。

死亡届等を提出。葬儀を行う

葬儀社にご遺体を搬送してもらう。死亡後7日以内に、死亡届・火葬許可申請書を、役所に提出する。

葬儀場にて、葬儀や初七日をとりおこなう。

年金・保険等の手続きを行う

年金受給の停止、各種保険の資格喪失届の提出等の各種手続きを期限内におこなう。

年金・保険等でおこなうべき手続き(一例)をご紹介します。

お亡くなりになられたご本人の関連手続き(一例)

| 期限 | 窓口 | |

|---|---|---|

| 年金受給権者死亡届 | 厚生年金:10日以内 国民年金:14日以内 | 年金事務所 役所の年金窓口 |

| 会社の健康保険の資格喪失届 | 5日以内 | 年金事務所 |

| 国民健康保険の資格喪失届 | 14日以内 | 役所 |

| 住民票の世帯主変更届 | 14日以内 | 役所 |

| 公共料金等の名義変更 | すみやかに | 各契約先 |

| 運転免許証の返納 | すみやかに | 警察署・運転免許センター |

| 雇用保険受給資格証の返還 | 1か月以内 | ハローワーク |

ご遺族の手続き(一例)

| 手続 | 期限 | 窓口 |

|---|---|---|

| 遺族年金 | 死亡から5年以内 | 役所、年金事務所 |

| 埋葬費(健康保険) | 葬儀の翌日から2年以内 | 健康保険組合 |

| 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭の翌日から2年以内 | 役所 |

| 葬祭費(労災保険) | 死亡日の翌日から2年以内 | 労働基準監督署 |

| 国民年金の死亡一時金請求 | 死亡日の翌日から2年以内 | 役所、年金事務所等 |

| 高額医療費の還付申請 | 診察月の翌日の1日から2年以内 | 役所、健康保険組合等 |

自転車事故による死亡事故の初動対応や警察対応を含めた全体の流れについては『死亡事故直後の対応と被害者家族が最初に知っておきたい全手順』の記事もあわせてお読みください。

死亡事故の損害賠償請求の手続き

大切なご家族が自転車の死亡事故に巻き込まれてしまったら、損害賠償請求に向け、遺族の方々は次のような流れで対応していきます。

自転車事故の状況を確認

事故状況についてできる限り正確に把握する。

保険会社へ連絡

加入する保険の内容を確認し、保険会社へ連絡する。

加害者側との示談交渉

ご遺族の相続人が損害賠償請求のため加害者側と示談交渉を行う。

具体的にどのように対応すればよいのか解説します。

(1)自転車事故の状況を確認|被害者に代わり交渉するため重要

自転車事故で被害者が死亡した場合、事故状況についてできる限り正確に把握することが重要です。

ご家族が亡くなられた事故について詳しく知るのは辛いかとお察しします。しかし、事故状況が分からなければ、示談交渉が加害者側に有利に進んでしまう可能性があります。

以下のような点についての確認をしてみてください。

自転車の死亡事故で確認する項目

- 事故状況

- 事故が発生した日時

- 事故現場の場所

- 事故の状況と原因

- 相手方の車両(自動車か自転車か)

- 加害者の情報

- 保険の加入状況

- 未成年の場合は保護者の連絡先も必須

自転車の場合はドライブレコーダーがない場合も多いので、以下のような方法で情報を集めることになるでしょう。

- 店舗やマンションなど事故現場周辺の防犯カメラ

- 目撃者の証言

- 事故現場の写真(道路状況、信号の位置など)

もし事故に関する有力な目撃情報や証拠がない場合は、警察に目撃者の捜索を依頼したり、自らでチラシを作って目撃者を探したりすることもあります。

事故に関する情報を聞くときは、証拠として提出できるように録音しておきましょう。

(2)保険会社に連絡|自転車事故でも使えることがある

自転車が加害者の場合は、加害者が保険未加入のケースも少なくありません。

そのため、被害者側が加入している保険を最大限活用できるよう、加入している全ての保険を確認することが大切です。連絡が遅れると、保険金の支払いに時間がかかったり、支払額が減額されたりする場合もあるので注意しましょう。

特に自動車保険の人身傷害保険は、自転車事故でも適用される場合が多いです。過失割合に関係なく早期に補償を受けられる可能性があるので、必要に応じてご活用ください。

ほかにも傷害保険、生命保険(災害割増特約)、共済なども確認し、それぞれの保険会社に連絡しましょう。自転車と自動車の事故の場合は、自賠責保険も適用されます。

人身傷害保険の賠償額については『人身傷害保険ってどんな保険?慰謝料はいくら?計算方法を紹介』の記事が参考になります。

また、被害者側が使える自分の保険については『交通事故被害者が使える保険の種類と請求の流れ|自分の保険もチェック』の記事でもご紹介しています。

(3)加害者側との示談交渉|四十九日後が目安

自転車事故で被害者が亡くなった場合、損害賠償請求を行うのはご遺族です。

ただし、大切な家族を亡くされた直後から示談交渉を始める必要はありません。

まずは故人のための葬儀を行い、その後の年金手続きや生命保険金の請求など、死亡にともなう手続きが一段落してから進めるのが一般的です。

実務上、四十九日を過ぎた頃を目安に、賠償請求をおこなうのが一般的です。

加害者が任意保険に加入している場合

自転車事故において、加害者が任意保険に加入している場合には、四十九日を過ぎた頃を目安に、保険会社から死亡慰謝料や逸失利益などの賠償額の提示があります。

保険会社から提示される金額は、弁護士基準(裁判を起こした場合にもらえる法的に正当な賠償額)よりも低いことが多いです。

提示内容を確認して、問題があれば交渉を行い、合意に至れば示談成立です。

加害者が保険未加入の場合

自転車事故において、加害者が保険未加入の場合、裁判基準による賠償を受けるには、加害者本人(未成年の場合は親権者などの法定代理人)との直接交渉になります。

加害者側からの提示を待つのではなく、ご遺族が損害額を整理したうえで、賠償請求を行う必要があるでしょう。

弁護士への依頼も検討しよう

被害者側は、「相続人」が示談交渉にあたりますが、弁護士を立てることも可能です。

死亡事故では賠償金が高額になりやすく、示談交渉で加害者側と揉める可能性も高いです。

交渉の負担が大きいので、早い段階で弁護士を立てることもご検討ください。

自転車事故(死亡)の解決事例

自転車事故で死亡した被害者側のご遺族が加害者側の行動に精神的負担を抱え、弁護士を立てた事例を紹介します。

自転車の死亡事故で2384万円の賠償金を獲得した事例

軽自動車との衝突事故で自転車に乗用中の被害者は死亡。お通夜の日に加害者が連絡なしに訪問し、遺族に精神的負担をかけた。遺族は、葬儀費用の請求可能性と過失割合について弁護士に相談・依頼した。

弁護活動の成果

民事裁判で加害者の当事者尋問を実施し、最終的に和解を成立させて2384万円を獲得した。

年齢、職業

80代以上

傷病名

外傷性出血性ショックにより死亡

自転車死亡事故の賠償金相場と高額賠償の判例

自転車事故で被害者が死亡した場合、加害者に対して請求する主な賠償金は死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬祭関係費です。

死亡事故の主な賠償金

- 死亡慰謝料:死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償

- 死亡逸失利益:死亡しなければその後得ていたと考えられる生涯収入

- 葬祭関係費:葬儀や位牌などの費用

それぞれの費目についてくわしく説明します。

死亡慰謝料|遺族に対しての支払いもある

交通事故によって被害者が死亡した場合に受け取れる慰謝料は、死亡慰謝料といいます。

死亡慰謝料の金額は、基本的に被害者が生前家族内でどのような立場であったかによって決まります。

過去の判例に沿った相場額は、遺族が被害者とは別に請求できる分の慰謝料も含め、2,000万円から2,800万円です。

死亡事故の慰謝料相場

| 被害者の立場 | 金額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円 |

| その他の場合 | 2,000万円~2,500万円 |

治療の末に死亡した場合は?

事故後に被害者が入院・通院した末に死亡した場合は、入通院慰謝料も請求できます。治療のための費用(検査費用、手術費用、入院交通費、入院雑費など)も請求可能です。

入通院慰謝料について詳しくは『交通事故で入院した場合の慰謝料や入院費は?』をお読みください。

死亡逸失利益|事故がなければ得られていたはずの収入

死亡逸失利益は、被害者の年齢や事故前の収入などから計算されます。

死亡逸失利益の計算方法は、「1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数」です。

被害者が子どもや学生の場合は基本的に高卒で働くケースを想定して金額が計算されますが、大学進学の蓋然性が高い場合は大卒を想定した金額となります。

生活費控除率やライプニッツ係数を用いた計算はやや煩雑です。

しかし、被害者の事故前の収入や事故時の年齢によっては請求額が数千万円になる場合もあるため、適正額での獲得を目指すべきでしょう。

関連記事『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』にてくわしい計算を説明していますので、あわせてお読みください。

あるいは、死亡慰謝料や死亡逸失利益の相場は以下の計算機から確認できるので、ご利用ください。

※失業中の方、大学生の方の逸失利益は以下の計算機では算出できません。弁護士にまでお問い合わせください。

死亡事故において請求できる慰謝料等の計算方法や、請求の際の注意点などについては『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説』の記事で確認可能です。

葬祭関係費|対象となる費目を要確認

交通事故による葬儀費用は、150万円程度を上限として実費請求可能です。

葬儀費用の中には、火葬費、祭壇費、墓石費などが含まれます。香典返しや引き出物代は基本的には認められない傾向です。

家族が死亡事故の被害にあったときに、まっさきに直面する賠償問題としては葬儀関係費が挙げられるでしょう。

死亡前に入通院期間があった場合の賠償金

自転車事故後、亡くなるまでの間に入通院期間があった場合は、以下の賠償金も請求可能です。

- 入通院慰謝料:交通事故で入院・通院した場合に請求できる費目

- 休業損害:交通事故による治療で仕事を休む場合の補償

- 治療費:基本的には実費

詳しくは、関連記事『交通人身事故の賠償金・慰謝料の相場と計算方法』をご覧ください。

高額な損害賠償請求が認められた自転車死亡事故判例

ここでは、自転車乗用中の死亡事故で高額な賠償金が認められた判決の事例を紹介します。

自転車死亡事故で赤信号無視の加害者に高額賠償を命じた事例

東京地判令3・2・3(令和元年(ワ)26826号・26827号)

66歳の女性が青信号に従い横断歩道を自転車で横断中、赤信号を無視して直進してきた自動車に衝突され即日死亡。加害者は刑事裁判を通じて「信号は青だった」と主張し、被害者遺族は母親が信号無視をしたとの汚名を着せられた。長男は目撃者募集活動や刑事裁判への被害者参加を経て双極性障害を発症し休職。裁判では損害賠償額が争点となった。

裁判所の判断

「動かし難い証拠がある中で、不合理な供述・主張を続けたことは、死亡慰謝料の算定において斟酌されるべき」

東京地判令3・2・3(令和元年(ワ)26826号・26827号)

- 重大な過失と不合理な供述継続を考慮し、死亡慰謝料2,000万円を認定。

- 被害者に「落ち度はない」とし、過失なしと判断。

- 遺族の精神的損害も認め、長男に500万円、次男に200万円の慰謝料を認定。

損害賠償額

約1,698万円(既払控除後)

自転車同士の正面衝突による死亡事故の損害賠償事例

大阪地判平14・6・11(平成13年(ワ)5637号)

70歳男性が自転車で交差点を走行中、下り勾配を高速度で左折してきた対向自転車とほぼ正面衝突。脳挫傷等で緊急手術を受けたが植物状態となり、事故から約1年4か月後に死亡。事故と死亡の因果関係が争点となった。

裁判所の判断

「死亡と本件事故で受傷したこととの間には相当因果関係が認められるというべき」

大阪地判平14・6・11(平成13年(ワ)5637号)

- 事故から約1年4か月後の死亡について、事故に起因すると認定。

- 症状固定後から死亡までの治療費も、事故との因果関係を認め全額賠償対象。

- 被害者に過失なしと判断。

損害賠償額

約3,729万円

自転車の死亡事故で注意すべきポイントと対策

死亡事故では、「事故状況を知る被害者本人が亡くなっている」「賠償金が高額化しやすい」など、一般的な人身事故とは違う部分があります。

さらに自転車事故では、加害者が無保険の場合も多いといった特徴もあり、注意点や対策を押さえておくことが重要です。

詳しく確認していきましょう。

事故状況の主張が難しく、過失割合でもめやすい

死亡事故は事故の被害者が亡くなっているため、加害者側が事故状況について事実と異なる主張をしても、遺族には反論が困難です。

その結果、事故時の状況から算定する「過失割合」が、加害者側に有利なものになってしまう可能性があります。被害者側の過失割合が不当に大きくなり、その分、賠償金が減額されてしまうのです。

特に、自転車事故ではドライブレコーダーの映像も期待できず、「被害者が急に飛び出してきた」「被害者も前を見ていなかった」といった主張をされても、遺族には実際の状況を確認する術がありません。

加害者側からの不当な過失割合の主張に対して適切に反論するためには、できるだけ周囲のカメラ映像や目撃者の証言を集めることが重要です。

こうした証拠集めや交渉戦略に関しては、専門家である弁護士に相談することが効果的です。

相手が提示する金額は低額なことがほとんど

慰謝料について、加害者側は「過去の判例に沿った相場」の半分以下にとどまる金額よりも大幅に低い金額を提示してくることがあります。

たとえば、被害者が一家の大黒柱だった場合、過去の判例に沿った死亡慰謝料額は2,800万円です。しかし、加害者側の保険会社は独自の基準に沿った金額を提示してきます。

保険会社の基準は各社で異なり非公開ですが、国が定める最低限の基準に近いことが多く、過去の判例に沿った金額の半分程度の場合もあるのです。

- 自賠責基準:国が定める最低限の基準

- 任意保険基準:各任意保険会社が独自に定める基準

- 弁護士基準:過去の判例に基づく基準

加害者側の交渉人は、多くの場合、示談交渉に慣れている保険担当者です。被害者遺族が賠償金の増額を求めても、十分に応じることはほぼないでしょう。

事故相手に支払い能力がないことがある

加害者が自転車を運転していた場合の死亡事故では、事故の相手に十分な支払い能力がない可能性があります。

自動車とは異なり、自転車の運転者は保険加入が法律で義務付けられていないため、事故相手が保険に未加入であることは珍しくありません。

この場合、加害者は保険に頼らず自分で損害賠償金を支払わなければなりません。

しかし、死亡事故の損害賠償金は数千万円規模になることがほとんどです。そのため加害者はこの高額な賠償金を、個人の資力のみでは支払えないケースがあります。

加害者が賠償金を支払えない場合に、被害者遺族ができる対策は以下のとおりです。

加害者が賠償金を払えない場合の対策

- 分割払い

加害者に一括で賠償金を支払う資力がない場合、双方の合意のもとであれば分割払いに切り替えられます。 - 第三者弁済

第三者弁済とは、法律上の支払義務のない第三者が賠償金を支払うことです。法律的な拘束力はありませんが、加害者の親や配偶者から賠償金を受け取れる可能性があります。 - 示談書の公正証書化

加害者の資力に不安がある場合は、支払いを確実にするため、示談書を公正証書にするのが効果的です。これにより、支払いが滞った場合に裁判所の判決なしで強制執行(不動産、動産、給与の差し押さえ)が可能になります。

未成年者が加害者のときはどうなる?

加害者が12,3歳程度の年齢以上の場合、法律上は事故を起こした本人に損害賠償請求をすることとなります。

ただし、未成年者は十分な資産を持っていないため、実際の支払いは難しいでしょう。

そのため、多くの場合は親に対して請求することになります。

統計でみる自転車事故の死亡者数と原因

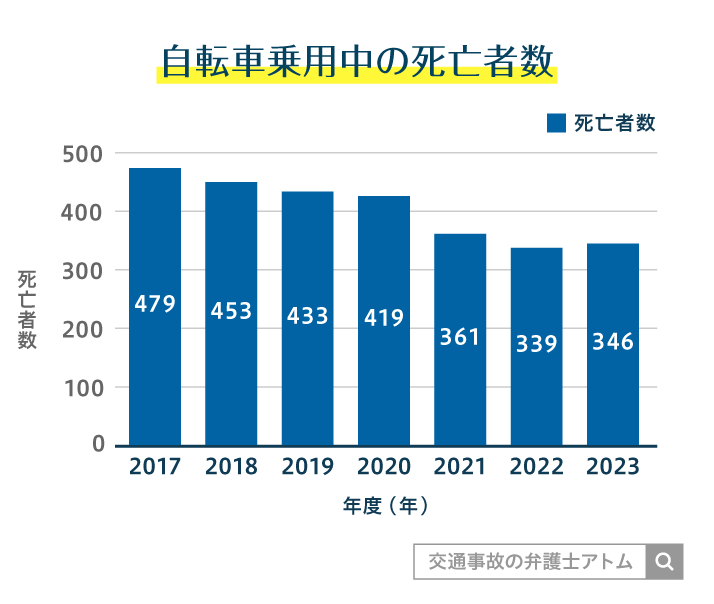

自転車乗用中の死亡者数は、2024年で327人です。

※警察庁交通局「道路の交通に関する統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より作成

死亡者数は2023年度こそ前年に比べてやや増加となりましたが、2024年度は減少に転じており、近年は減少傾向にあるといえるでしょう。

ここでは、自転車事故による死亡に関する情報を解説していきます。

自転車事故の死亡者は高齢者ほど多い?年齢別の傾向

自転車乗用中の死亡者数を年齢別に見てみると、45歳以上から増加しており、増加傾向は60歳以上の死亡者数でさらに顕著です。

※警察庁交通局「道路の交通に関する統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より作成

このように、自転車死亡事故は高齢者になるほど多いのです。

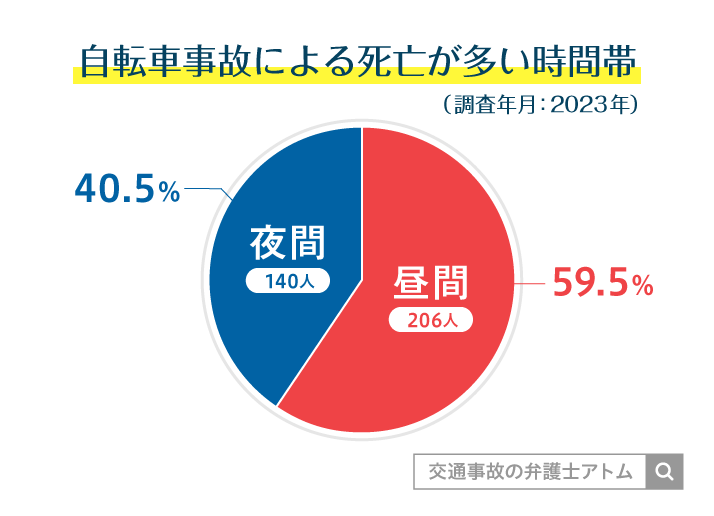

自転車事故による死亡が多い時間帯や違反行為

2024年の自転車乗用中の死亡者数を事故の時間帯別に見ると、昼間が201人で61.5%、夜間が126人で38.5%でした。2024年においては昼間の死亡者数の方が多い結果です。

※警察庁交通局「道路の交通に関する統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より作成

また、2024年の統計によると、65歳以上、65歳未満ともに多かったのは、ハンドル操作、安全不確認、交差点安全進行です。

自転車事故死亡者に多い法令違反

| 多い順 | 65歳以上 | 65歳未満 |

|---|---|---|

| 1 | ハンドル操作 | 安全不確認 |

| 2 | 安全不確認 | ハンドル操作 |

| 3 | 交差点安全進行 | 交差点安全進行 |

| 4 | 一時不停止 | 一時不停止 |

| 5 | 信号無視 | 信号無視 通行区分 |

※警察庁交通局「道路の交通に関する統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より作成

自転車側にこうした法令違反があるとき、過失割合の修正要素としてみなされ、自転車側の過失が大きくなる可能性があるでしょう。

もっとも不当な過失割合とならないよう、修正要素の存在はお互いに検討すべきです。法令違反があったとしても、相手方にも落ち度があるケースも考えられます。

令和6年11月施行の改正道路交通法において、自転車における「ながら運転」の罰則が強化されています。自転車側の交通マナー向上も重要なのです。

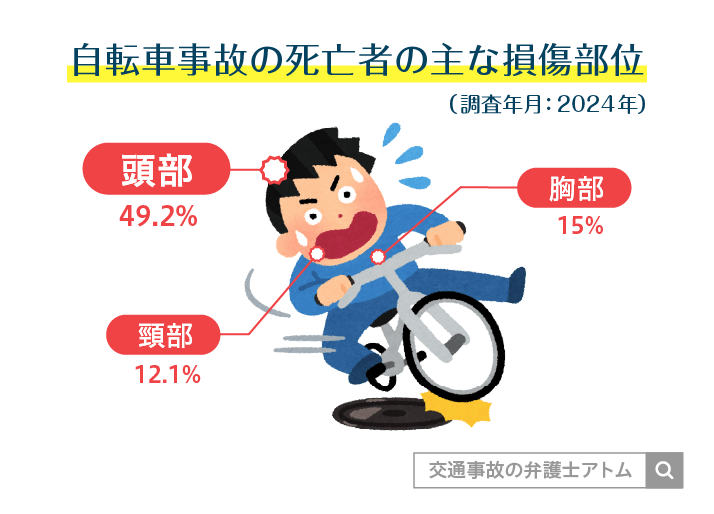

自転車事故の死亡者は頭部の損傷が多い

2024年における自転車乗用中の死亡者の「主な損傷部位」を見てみると、頭部が約49.2%を占めていました。つづいて、胸部が15%、頸部が10.4%と多くなっています。

※警察庁交通局「道路の交通に関する統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より作成

死亡者の主な損傷部位が頭部である割合は、自動車乗車中で約20%、二輪車乗車中で約36%となっています。自転車乗用中の場合は他のケースに比べて特に、頭部の損傷による死亡者の割合が多いことがわかります。

ヘルメットの有無による死亡率の違い

なお、2024年に自転車乗用中に死亡した327人のうち、ヘルメットを着用していた人は47人、着用していなかった人は278人でした(2人は不明)。死亡者の85%はヘルメット非着用という結果です。

2023年4月から道路交通法においてヘルメットの着用が努力義務とされましたが、依然として死亡者の9割近くがヘルメット非着用である現状です。

あくまでも努力義務なので、ヘルメットを着用していなくても罰則はなく、被害者がヘルメットを着用していなかったことを理由に、慰謝料が減額されることも原則はありません。

しかし、ヘルメットは自転車事故による死亡を防ぐために効果的だといえます。自転車に乗る際にはヘルメットを着けるようにしましょう。

自転車の死亡事故は弁護士に相談

自転車事故で家族を亡くされた場合は、一度弁護士にご相談ください。

専門知識と交渉力のある弁護士なら、死亡事故の賠償金について適正相場までの増額が見込めます。

弁護士に依頼することで、賠償金の獲得以外にも多くのメリットを受けることが可能です。

詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

アトムなら死亡事故に関して弁護士への無料相談が可能

アトム法律事務所では、電話・LINE・メールにて無料相談を実施しています。

交通事故案件の経験が豊富な弁護士に、死亡事故に関する問題について無料で相談することが可能です。

死亡事故といういたましい結果について、弁護士という法律の専門家から助言を受けてみませんか。

自転車事故といっても、加害者が自転車なのか、自動車なのか、また保険に加入しているかどうかによって、 被害者側が誰に対して賠償請求・示談交渉を行うのかは大きく異なります。

| 加害者の乗り物 (保険の状況) | 被害者側の請求先 |

|---|---|

| 自転車 (保険あり) | 加害者の保険 |

| 自転車 (保険なし) | 加害者本人(未成年の場合は親権者) |

| 自動車 (任意保険あり) | 加害者の任意保険 |

| 自動車 (自賠責のみ) | 自賠責保険 |

| 自動車 (無保険) | 加害者本人 |

このように、加害者の乗り物や保険の有無によって、請求先や手続きは大きく異なります。 判断を誤ると、本来受け取れるはずの賠償金を受け取れなくなるおそれもあります。

無料相談のみのご利用も可能なので、お気軽にご連絡ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了