交通事故は弁護士か司法書士のどちらに相談?示談交渉を依頼する決め手

更新日:

「交通事故の示談交渉を誰に依頼すればいいのかわからない!」

「弁護士、司法書士、行政書士…誰に頼んでも結果は同じ?」

保険会社とのやり取りを専門家に任せると、ご自身の負担が減るので治療に専念したり、仕事や家事に取り組むことができるでしょう。

しかし、どの専門家に依頼すればいいのかわからないとお悩みではないでしょうか。

弁護士・司法書士・行政書士ではそれぞれできることの範囲に違いがあるので、依頼前に確認しておき、どの専門家に依頼をするか検討しなければなりません。

交通事故の問題を解決するにあたって、どのような専門家が頼りになるのか本記事では解説していきます。

目次

交通事故対応で選べる4パターン

交通事故による被害を受けた時、自分だけで対応を進めるか、弁護士等の専門家に依頼するべきか悩ましいところだと思います。

交通事故の損害賠償問題を解決するために選ばれるであろう4つのパターンを紹介します。

交通事故の対応4パターン

- 自分だけで示談交渉する

- 司法書士に対応を依頼する

- 行政書士に対応を依頼する

- 弁護士に対応を依頼する

交通事故の対応で考えられる4つのパターンの概要をそれぞれ見ていきたいと思います。

(1)自分だけで示談交渉する

ご自身のみで保険会社と示談交渉をすすめると、専門家への依頼費用をかけずに済ますことができます。

ただし、保険会社から提示される示談金の金額は、本来得られるはずのものより相当低くなっていることを覚悟しなければなりません。

示談交渉の相手は交通事故の専門的な知識を豊富にもつ保険会社の担当者です。

保険会社の担当者は、専門知識を駆使して「みなさんこれくらいの金額でご納得されていますよ」「保険会社として努力できる最大の金額をご提示させていただいています」等と言葉巧みに話を進め、提示額に疑問を持たす前に示談締結まで至ってしまう可能性があります。

たとえ提示された金額を増額させたいと思っても、被害者自身による交渉では、多少の増額はできても十分な増額は難しいのが実情です。

また、怪我の治療のために通院をつづけつつ、仕事や家事もこなしているという方は多忙を極めるでしょう。そんな中、ご自身のみで保険会社とやり取りを両立させるのは大変だと思います。

自分で対応する場合

- メリット

- 費用が掛からない

- デメリット

- 提示された低額な金額で示談に至る可能性が高い

- 増額交渉が十分に聞き入れられるとは言えない

- 治療や仕事、家事と並行して保険会社への対応を行うことになる

(2)司法書士に対応を依頼する

司法書士は、裁判所や法務局等に提出する書類の作成代行、登記・供託手続きの代理を行います。

認定を受けた一定の司法書士には、保険会社との示談交渉を依頼することも可能ですが、訴額が140万円までという制限があります。

なお、司法書士に示談交渉を依頼した場合は、着手金・報酬金といった費用がかかるでしょう。

司法書士のみの依頼では、弁護士に依頼するより費用が安く抑えられる可能性があります。

ただし、司法書士は示談交渉を行うことができる範囲が限られており、途中で弁護士に切り替えるなどすると、結果的に費用が高くついてしまう可能性もあることを認識しておく必要があるでしょう。

司法書士に依頼する場合

- メリット

- 弁護士よりは費用が安い

- デメリット

- 示談交渉で交渉できる範囲に限りがある

- 上記の理由から途中で弁護士に切り替えると、結果的に費用が多くかかる

(3)行政書士に依頼する

行政書士は、官公署(省庁、都道府県庁、市区町村役場等)に提出する書類の作成、提出手続きの代理等を行います。

したがって、示談書などの書類の作成は可能ですし、書類作成に関する相談もできます。

しかし、示談交渉の代理、交渉の進め方や訴訟の必要性についての相談など、書類作成の範囲を超える業務はできないので注意しましょう。

なお、行政書士に書類作成を依頼した場合には、代行費用として代書手数料といった費用がかかるでしょう。

行政書士のみの依頼では、弁護士に依頼するより費用が安く抑えられる可能性がありますが、書類作成以外のことをしてもらうために途中で弁護士に切り替えるなどすると、結果的に費用が高くついてしまう可能性もあります。

行政書士に依頼する場合

- メリット

- 弁護士よりも費用が安い

- 書類作成に関することをしてもらえる

- デメリット

- 示談交渉の代理など、書類作成の範囲を超えることはしてもらえない

- 途中で弁護士に切り替えると、結果的に費用が多くかかる

(4)弁護士に依頼する

弁護士は弁護士資格を持つ法律の専門家で、裁判の代理業務や裁判外の交渉等を行います。

書類の作成から示談交渉の代理・訴訟まで、一連の業務が可能だとお考えください。

弁護士に交通事故の示談交渉等を依頼すると、着手金・成功報酬といった費用がかかります。

一見、弁護士への依頼が一番高くついてしまうように見えるかもしれません。

しかし、弁護士なら訴額の上限なく相手方との示談交渉をすることができます。

これにより獲得示談金が大幅にアップすると、最終的に回収できた金額から弁護士費用を差引しても、増額が見込める可能性が高いです。

このように、弁護士や司法書士等に示談交渉を依頼する場合は、どのくらい回収額の増額が見込めるのか、依頼にかかる費用とのバランスはどうかを見て、誰に依頼するか検討すべきであると考えます。

弁護士に依頼した場合

- メリット

- 示談交渉の代理を含む、一連の業務をしてもらえる

- 弁護士費用を差し引いても、十分な獲得金額の増額が見込める

- デメリット

- 司法書士や行政書士よりも費用がかかる

関連記事

弁護士・司法書士・行政書士の対応範囲

弁護士・司法書士・行政書士に依頼した場合のメリットとデメリットについて紹介してきましたが、ここで、各士業が対応できる範囲をまとめておきましょう。

各士業の対応範囲一覧

弁護士、司法書士、行政書士は扱うことができる代行内容や代行範囲がそれぞれ異なります。

士業ごとの対応範囲一覧

| 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |

|---|---|---|---|

| 書類提出 (保険会社) | 〇 | 〇 | 〇 |

| 書類提出 (裁判所) | 〇 | 〇 | × |

| 示談交渉 | 〇 | △* | × |

| 調停・裁判 | 〇 | △* | × |

*認定司法書士かつ上限140万円の範囲制限あり

保険会社に提出する書類の作成は弁護士・司法書士・行政書士の誰でも代行することができます。一方で、交通事故の示談交渉は弁護士と司法書士の一部のみが代行可能で、行政書士では代行することができません。

交通事故の問題を解決するにあたって満足のいく結果を得るには、保険会社への書類提出だけでは対応しきれません。

交通事故の損害賠償問題において、示談交渉では解決せずに裁判まで発展することもまれではありません。このような可能性を見越して、どの士業に依頼するかを決めていく必要があります。

ここからは、司法書士と弁護士の違い/行政書士と弁護士の違い、をそれぞれさらに詳しく見ていきたいと思います。

司法書士と弁護士の違い

司法書士はかつて法務局への登記・供託手続きを中心に業務を行っていましたが、司法書士の業務権限が拡大されたことで簡易裁判所における一定範囲の手続きの代理権も認められるようになりました。

しかし、司法書士が交通事故の損害賠償問題で扱うことができる範囲には限りがあります。

司法書士と弁護士の対応範囲

| 司法書士 | 保険会社への書類提出 裁判所への書類提出 上限140万円とした示談交渉※ 上限140万円とした調停・裁判※ |

| 弁護士 | 保険会社への書類提出 裁判所への書類提出 示談交渉(上限なし) 調停・裁判(上限なし) |

※認定司法書士のみ可能

弁護士であれば、交通事故の損害賠償請求額に上限なく請求することが可能です。

認定司法書士しか示談交渉できない

認定司法書士は、決められた一定の業務を行うのに必要な能力があると法務大臣が認定した司法書士のことで、簡易裁判所において取りあつかうことができる民事事件等においてのみ代理業務が認められています。

この代理業務のことを簡裁訴訟代理等関係業務といいます。

簡裁訴訟代理等関係業務

- 民事訴訟手続

- 訴え提起前の和解(即決和解)手続

- 支払督促手続

- 証拠保全手続

- 民事保全手続

- 民事調停手続

- 少額訴訟債権執行手続及び

- 裁判外の和解の各手続について代理する業務

- 仲裁手続及び

- 筆界特定手続

※参考:簡裁訴訟代理等関係業務 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji116.html

認定司法書士は、以上のような業務に限って携わることができると規定されています。

つまり、司法書士は司法書士でも、認定司法書士しか代理人として示談交渉することができないことを意味します。弁護士は認定司法書士のように、弁護士という資格の面においてでできること、できないことの区別や制限はありません。

もっとも、交通事故に関する問題は「交通事故の実績や経験が豊富な弁護士」を選択することが大切です。

認定司法書士でも示談交渉140万円が上限

認定司法書士は簡易裁判所において取りあつかうことができる民事事件等においてのみ代理業務が認められているのですが、簡易裁判所があつかう民事事件は訴額が140万円までと上限が決められています。

つまり、交通事故の損害賠償額が140万円以下の場合でなければ、認定司法書士に依頼することはできません。

「交通事故の損害賠償請求で請求額が140万円もいくのか?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、交通事故でお怪我をされた場合、治療費だけでも100万円近くかかってしまうことはざらにあります。

たとえば、足を骨折して入院1ヶ月、通院6ヶ月の治療を行ったとします。この場合、被害者が得られる適正な金額の入通院慰謝料だけでも149万円となるのです。(弁護士による交渉で弁護士基準が適用された場合の金額です。)

このようなケースで幸いにも後遺障害が残らなかったとしても、お仕事をされていたのであれば休業損害、治療費等を149万円にさらに加えて請求していくことになるので、140万円を優に超すことになります。

140万円を超えてきた場合、そのタイミングで司法書士から弁護士に変えることも一つの手段ですが、司法書士と弁護士それぞれに費用が必要になることになります。はじめから弁護士に依頼しておけば、費用が二重に必要になる事態が防げます。

行政書士と弁護士の違い

行政書士は、行政文書や内容証明郵便、遺言書等の書類作成を中心に業務を行っています。

したがって、行政書士が交通事故の損害賠償問題で扱うことができる範囲としては保険会社への資料提出程度に限られます。

行政書士と弁護士の対応範囲

| 行政書士 | 保険会社への書類提出 |

| 弁護士 | 保険会社への書類提出 裁判所への書類提出 示談交渉 調停・裁判 |

弁護士であれば、交通事故の損害賠償問題に関することは契約の範囲内という意味であれば制限なく行うことができます。

後遺障害申請など書類提出代行しかできない

交通事故で負った怪我が完治せずに後遺症が残った場合、後遺障害等級に認定されることで後遺障害慰謝料や逸失利益といった補償の請求が可能になります。

後遺障害申請を行うと専門機関によって審査が行われ、等級が認定される流れになるのですが、後遺障害申請をご自身で行おうとすると様々な資料を集める必要があります。

資料の種類は多岐にわたり、交通事故証明書、お仕事をされているなら休業損害証明書、診断書・診療報酬明細書や後遺障害診断書等の多くの資料を病院等から取り寄せ、漏れのないように揃える必要があるのです。

このような後遺障害申請において必要となる資料を集めて提出するまでが行政書士のできる範囲となります。

後遺症の症状の重さに見合った適切な後遺障害等級が認定されるには、資料集めは重要なポイントとなりますが、認定された後に保険会社と交渉する後遺障害慰謝料や逸失利益の具体的な金額について、行政書士は関与することができません。

後遺障害等級の申請を行政書士に依頼して、その他の示談交渉を弁護士に依頼するというのも一つの手段ですが、行政書士と弁護士それぞれに費用が必要になることになります。はじめから弁護士に依頼しておけば、費用が二重に必要になる事態が防げます。

示談交渉の代理人になれない

そもそも行政書士には示談交渉を行う資格がありません。行政書士等の弁護士資格を持たない者が報酬を得たうえで示談交渉等を行うことは、弁護士法で「非弁行為」として禁止されています。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士法 第七十二条

行政書士が交通事故の被害者に代わって保険会社に対して「慰謝料の金額を上げてほしい」「治療費の支払いはどうなっているか」「仕事を休んだ期間の補償を先に支払ってほしい」等と交渉することは禁止されているのです。

非弁行為に該当する違反行為とみなされると「二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」の処罰を受ける可能性があります。

交通事故の被害者に代わって示談交渉を依頼するなら弁護士が適任だと言えます。

交通事故の問題は「弁護士に依頼」がベストな理由

司法書士や行政書士では、交通事故の損害賠償請求において弁護士と比べるとできる内容や範囲が限られていることがわかりました。

ですが、それ以上に弁護士に依頼していただくのがベストといえる理由があります。

弁護士に依頼がベストな理由

- 弁護士基準による増額が見込める

- 後遺障害の等級認定に関する経験・知識が豊富

- 調停・裁判に発展しても安心

それぞれ詳しくみていきたいと思います。

弁護士基準による増額が見込める

弁護士基準とは、過去に行われた交通事故に関する裁判で、裁判官が適正であると認めた金額を集積した基準です。弁護士基準はときに裁判基準とも呼ばれています。

弁護士基準の他に、交通事故の損害賠償を算定する際に用いられる基準は自賠責基準と任意保険基準があります。相手方の保険会社は任意保険基準の金額を提示してきますが、最も適正で高額な金額が得られるのは弁護士基準による算定です。

この弁護士基準を示談交渉時点で適用することができるのは弁護士のみといわれています。

というのも保険会社は、弁護士が示談交渉に介入してくると民事裁判に発展する可能性を懸念します。民事裁判となると、裁判費用に加えて、解決までにかかる時間等、多くの費用と手間を要するからです。

弁護士が主張する弁護士基準は、民事裁判になった時に認められる可能性が高い金額です。

保険会社は、「民事裁判に発展して結局弁護士基準の金額が認められたうえ、裁判費用を負担したり、これ以上時間がかかったりするのであれば、裁判前の示談交渉の段階で弁護士基準を支払って解決してしまおう」と考えるのです。

弁護士以外の者が「弁護士基準で算定した金額を支払ってほしい」と保険会社に交渉したところで、保険会社が聞き入れてくれる可能性は低いでしょう。たとえその後、民事裁判に発展したとしても、弁護士がいなければ法廷で通用するような論理だった主張をしていくには限界があり、保険会社の勝算が見えているからです。

弁護士であれば、できれば民事裁判を回避したい保険会社の思惑をついて示談交渉していくことができます。

慰謝料の増額が見込める弁護士基準については、関連記事『交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?相場や弁護士基準にするには?』をご覧ください。

また、交通事故の慰謝料を弁護士基準にそって自動計算してくれる「慰謝料計算機」も便利です。慰謝料計算機を使えば、入通院慰謝料だけでなく、後遺障害が残った場合の補償についても自動計算できます。

後遺障害の等級認定に関する経験・知識が豊富

後遺障害に関する経験や知識が豊富な弁護士であれば、どのようなポイントをおさえておけば認定に良い影響を与えるのか判断することが可能です。

後遺障害の認定を受けるには後遺障害申請を行う必要があるのですが、適切な等級の後遺障害が認定されるには、申請の準備段階から丁寧に対応しておく必要があります。

後遺障害の申請では、認定に影響を与える有利な医学的資料を十分に集める必要があります。たとえば、後遺障害の残存を証明するために必要な検査項目の実施や、適切な内容が記載されている後遺障害診断書の用意等があげられます。

このような後遺障害の認定に関するポイントを熟知している弁護士に後遺障害申請を一任することで、認定の可能性が高まるのです。

司法書士や行政書士でも後遺障害に関する知識が豊富な方もいらっしゃるでしょうが、認定後の示談交渉において、等級に対応する適切な慰謝料金額を求めて示談交渉できるのは弁護士だけです。

後遺障害認定後における示談交渉の代理も視野に入れているのであれば、最初から弁護士に依頼しておくことで、費用や労力、時間を余計にかけず解決に近づくことができるでしょう。

後遺障害申請に関して詳しくはこちらの記事『交通事故で後遺障害を申請する|認定を受ける流れとは?申請手続きと必要書類』をご覧ください。

調停・裁判に発展しても安心

もし示談交渉では相手方と合意できず、調停や裁判に持ち込むことになったとしても、弁護士に依頼をしていれば安心です。

交通事故の損害賠償請求事件では、訴額が数千万円から数億円にのぼることもあります。140万円以上の損害賠償請求事件は簡易裁判所で扱うことができないので、地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所で審理されていくことになります。

このようなケースにおける民事事件の代理人は、弁護士しか扱うことができません。

民事裁判は弁護士なしでご自身のみですすめることも可能です。しかし、法律知識がないのであれば法的な主張を展開していくのはむずかしく、相手方の弁護士や裁判官から指摘される法的な主張を理解することもむずかしいでしょう。

また、民事裁判では法律の専門的な手続きや対応が必要になります。たとえば、裁判で提出する証拠や主張書面のまとめ方等、細かく体裁が決まっているのでその決まりに沿わない場合は裁判所が受け付けてくれないことも多いです。

さまざまな決まりを裁判所が親切丁寧に教えてくれることも期待できないので、ご自身のみでの対応には限界があるでしょう。ご自身で裁判に対応すると煩雑な手続きが多く、ストレスに感じることも多いことが考えられます。

法律のノウハウを持った弁護士であれば、裁判に関するすべてのことを一任できるので、このようなストレスから解放されます。

訴額が140万円以下でも、実際は請求漏れがあることも

物損事故や請求額140万円以内で収まるような軽傷のケースであれば、司法書士でも対応は可能です。しかし、ふたを開けてみると請求漏れがあって、実際には140万円以上の損害を被っていることが発覚した場合、司法書士では対応できなくなってしまいます。

同じように代理人を探す手間をかけるのであれば、もしもの事態を考えてはじめから弁護士にご相談いただくことで、費用や労力、時間を余計にかけず解決に近づくことができるでしょう。

交通事故の裁判に関して詳しくはこちらの記事『交通事故裁判の起こし方や流れ|民事裁判になるケースは?出廷は必要?』をご覧ください。

交通事故に関するお悩みはアトム法律事務所の弁護士に相談ください

ここまでお読みいただいた方は、交通事故に関する悩みは司法書士や行政書士よりも弁護士に相談しようかなとご検討いただけているのではないでしょうか。

それでもまだ「弁護士に相談するなんて大事な…」と感じておられる方に向けて、弁護士相談のハードルは高くないということをお伝えしていきたいと思います。

解決までの流れと弁護士相談のタイミング

交通事故でお怪我をされた場合、解決までの流れは、入通院治療後に怪我が完治した場合と完治しなかった場合で少し変わります。

怪我が完治しなかった場合は、後遺障害申請の結果を得てから示談交渉を始めるのが一般的です。

怪我が完治した場合は、治療が終了した時点で示談交渉を始めるのが一般的です。

このような流れの中で、弁護士への相談で考えられるタイミングは大きく4つです。

- 事故直後

- 治療開始時、治療中

- 治療終了

- 示談開始時

大まかにはこのようなタイミングが考えられます。

それぞれのタイミングについて詳しく解説します。

- 事故直後

事故直後にご相談いただいたのであれば、事故後の対応や治療の流れについてご案内し、まずは治療に専念いただくことをおすすめすることになるでしょう。仮に後遺障害が残るようなお怪我であれば、通院の仕方にもポイントがあるので将来を見越したアドバイスをお伝えできるかと思います。 - 治療開始時、治療中

治療開始時や治療中にご相談いただいたのであれば、治療の流れについてはもちろん、通院の仕方や担当医師とのコミュニケーションの取り方等もアドバイスすることができるでしょう。保険会社から治療費打ち切りを打診されている等という場合であれば、打ち切りの対処法等もお伝えすることができます。 - 治療終了

治療終了時にご相談いただいたのであれば、後遺障害認定のご案内や今後の示談交渉の流れ等をお話しできると思います。 - 示談開始時

示談開始時にご相談いただいたのであれば、保険会社から提示額が示されることになると思うので、具体的な増額の可能性等をお話しすることができるでしょう。

弁護士相談のタイミングを述べさせていただきましたが、このタイミングで相談しなければいけないということではありません。あなたが相談したい、どうしたらいいのかわからない、と思ったタイミングで結構です。困ったときに気軽に弁護士にご相談ください。

ただ、一つ言えるのは「相談のタイミングが早ければ早いほど弁護士が対応できる選択肢の幅が広くなる」ということです。

弁護士に早めにご相談いただければ、起こりうるすべての可能性を考えてアドバイスすることができるでしょう。弁護士相談・依頼のイメージが曖昧であるという方は、関連記事も併せてご覧ください。弁護士相談・依頼にまつわる疑問にお答えしています。

関連記事

気になる費用は弁護士費用特約で解決

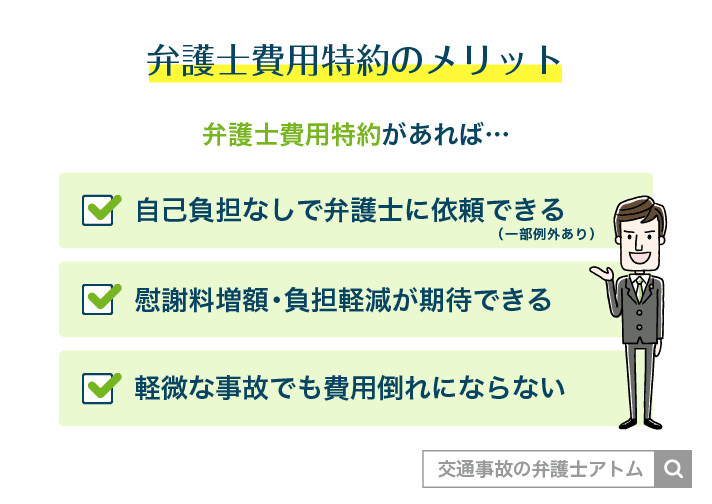

弁護士に依頼すると弁護士費用が高くついてしまうのではないかとご不安な場合、まずはご自身が加入されている任意保険に「弁護士費用特約」が付いているかどうかをご確認ください。

弁護士費用特約を利用することができれば、一部例外はあるものの弁護士費用を自己負担することなく弁護士に依頼することができます。

回収できる示談金の金額が軽微なものでも、ご自身が費用を負担することがないので費用倒れの心配もありません。

保険会社とのやり取りに不安があったり、すでにやり取りでストレスを感じているのなら、弁護士に依頼することでその不安が解消できるでしょう。

弁護士費用特約がないという方でも、ご契約の前にどのくらいの弁護士費用が必要になるか弁護士から丁寧に説明させていただきます。費用倒れになるかもしれないような場合はお伝えしますので、気軽にご質問ください。

無料なら気軽に弁護士相談できる

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に無料相談を実施しています。

24時間365日年中無休でご相談の受け付けを行っております。相談にかかる費用は無料なので気にする必要はありません。

お電話、LINE、メールで受け付け中です。こちらの窓口から気軽にお問い合わせください。

アトム法律事務所は、東京・大阪・名古屋・福岡等の主要都市に支部をかまえ、事務所から遠方の方でもご相談をお受付しております。全国対応可能なアトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

もちろん、直接お会いしての相談をご希望される方は個別に対応しておりますので、窓口にお問い合わせ時に専属スタッフまでご用件をお伝えください。

まとめ

- 交通事故の示談交渉を自分で行うのが不安なら専門家に相談してみる

- 弁護士・司法書士・行政書士では交通事故の案件で対応できる範囲が異なる

- 司法書士は140万円以下の損害賠償請求であれば対応可能

- 行政書士は交通事故の示談交渉ができない

- 弁護士は代行できる業務範囲に制限がない

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了