自転車事故の示談交渉の進め方や慰謝料・賠償金は?交渉の注意点と対策も解説

自転車事故では、加害者側の保険担当者や加害者と、慰謝料・損害賠償金などについて話し合います。

自転車事故の場合は加害者本人との交渉になったり、慰謝料・賠償金が高額になったりして、示談で揉める可能性があります。後遺障害認定が通常の交通事故とは違う点にも要注意です。

この記事では自転車事故について、示談の流れや注意点、対策などわかりやすく解説します。

また、自動車と衝突した自転車の方については、以下の関連記事をご参照ください。

関連記事:車と自転車の事故|過失割合と慰謝料相場は?おかしいと思ったら要確認

目次

自転車事故の示談とは?進め方と基本を解説

自転車事故発生~示談の進め方

自転車事故の事故発生から示談交渉までの全体の流れは、以下の通りです。

自転車事故の示談の流れ

- 負傷者の救護と警察への連絡

- 事故状況の記録(写真・目撃者確保・メモ)

- 保険会社などへの連絡(加入している場合)

- 医師の診察・診断書の取得

- 治療完了(後遺症が残ったのなら後遺障害の認定)

- 損害の確認(治療費・修理費・慰謝料など)

- 示談交渉

- 示談書の作成・署名、賠償金の支払い

(1)負傷者の救護と警察への連絡

事故直後は、ケガ人の救護と警察への通報を最優先してください。たとえ軽微な自転車事故であっても、警察への報告が欠かせません。道路交通法上の義務だからです。

自転車事故における警察への報告の必要性や、事故後の対応における注意点などについては『自転車事故も警察に報告!軽い接触事故も人身事故で届け出よう』もご覧ください。

(2)事故状況の記録(写真・目撃者確保・メモ)

事故状況を正確に把握するために、現場写真や第三者の証言を残しておくことがその後の示談交渉に役立ちます。

自転車の損傷や事故時の天候、事故現場の見晴らしや道路状況などを記録しておきましょう。

(3)保険会社などへの連絡(加入している場合)

自転車保険など、自転車事故で使える保険に加入している場合は、保険会社にも連絡を入れておきましょう。

使える保険についての案内を受けられることがあります。

自転車事故で利用できる保険に関して詳しく知りたい方は『自転車事故の保険請求の流れや補償内容|自賠責保険が使えない場合に備えよう』でも解説しています。

(4)医師の診察・診断書の取得

病院を受診した結果、ケガを負っていることが明らかとなった場合には、診断書を作ってもらい、それを警察に提出しましょう。

すると事故が人身事故として処理されます。

また、その後は医師の指示に従って、適切な頻度・期間で治療を受けてください。

治療完了(後遺症が残ったのなら後遺障害の認定)

医師から治癒(完治)または症状固定(後遺症が残った)と診断されたら、治療は終了です。

症状固定と診断された場合には、後遺障害認定を受けましょう。認定を受けると、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

自転車事故における後遺障害認定については、本記事内でのちほど解説します。

損害の確認(治療費・修理費・慰謝料など)

示談交渉に入る前に、事故による損害を確認しましょう。加害者側の提示額は適切とは限らないため、被害者側でも事前の確認が必要です。

自転車事故で請求できる損害賠償金についても、のちほど詳しく解説します。

示談交渉

示談交渉の相手は、加害者側が保険に入っているなら保険担当者、入っていないなら加害者本人となることが多いです。

保険担当者がいる場合は、基本的には加害者側から示談案の提示があるでしょう。内容を確認し、賠償金が低額など訂正すべき点があれば交渉してください。

加害者本人が交渉相手となる場合は、待っていても示談案の提示がないことがあります。その場合は、被害者側から示談を持ち掛けなければならないこともあるでしょう。

示談書の作成・署名、賠償金の支払い

示談交渉がまとまったら、口頭で終わらせるのではなく、必ず示談書を作成しましょう。

保険会社の担当者がいる場合は、示談書を作成して被害者宛に送ってくれることがほとんどです。

当事者間でやりとりしているような場合はどちらかが示談書を作らなければなりません。被害者と加害者、どちらが作るかについて決まりはありません。

示談書に記載されているべき主な内容は、以下の通りです。

- 事故の発生日時、発生場所

- 当事者の氏名、連絡先

- 示談金額と支払方法

- 今回の支払いによって今後一切の請求をしない旨(清算条項)

- 当事者の署名・押印

できれば一度、弁護士に確認してもらうと安心です。

【補足】示談が成立しない場合の対処法

もし当事者同士で話し合いがまとまらない場合は、次のような手段が検討できます。

- 裁判所の調停を利用する

- 少額訴訟などの民事訴訟

- 弁護士に依頼して交渉してもらう

調停や訴訟を行うのであれば、専門知識を有する弁護士に一度相談することをおすすめします。

精神的にも大きな負担になる前に、一人で抱え込まず専門家に相談しましょう。

関連記事

- 調停手続きについて:交通事故の民事調停とは?手続きの流れや示談決裂後の対応を弁護士解説

- 訴訟手続きについて:交通事故裁判の起こし方や流れ|民事裁判になるケースは?出廷は必要?

- 弁護士への相談や依頼について:自転車事故で弁護士が必要な理由|弁護士費用の不安なく示談交渉を依頼するには?

自転車事故の示談ではだれと交渉する?

事故相手が保険に加入しており、その保険に示談代行サービスがついていれば、いずれ保険会社の担当者から連絡が来ます。その場合は、その担当者と示談交渉をすることになります。

相手が自転車の場合は、以下の保険に入っている可能性があるでしょう。

- 自転車保険(個人型・家族型)

- 個人賠償責任保険(火災保険や自動車保険に付帯することが多い)

- 学校やPTAが提供する保険(子どもが加害者の場合)

一方、相手が保険未加入の場合、加害者本人と示談交渉を行わなければなりません。

しかし、法律知識が不十分であるために示談交渉がうまく進まなかったり、そもそも支払いができないために連絡が取れなくなる恐れすらあります。

相手が無保険であったり、連絡が取れなくなった場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。

交通事故の加害者が無保険の場合における対処法について詳しく知りたい方は『交通事故の相手が無保険でお金もない?泣き寝入りしないための賠償請求・対策法』の記事をご覧ください。

自転車事故の示談を開始するタイミングは?

示談はケガの治療が完了してから、または後遺症が残っている場合は後遺障害認定の結果が出てから行うことになります。

まだ通院中だったり、後遺症が残ったのに後遺障害認定を受けていなかったりする場合は、まだ示談すべきではありません。

自転車事故ではいつまでに示談すべき?

自転車事故の示談をいつまでに成立させるべきかは、費目により異なります。

費目によって、「損害賠償請求できる権利」が消滅する時効が違うからです。

具体的には以下の通りです。

| 傷害分 (ケガに関する費目) | 事故翌日から5年 |

| 後遺障害分 (後遺障害に関する費目) | 症状固定翌日から5年 |

| 死亡分 (死亡に関する費目) | 死亡翌日から5年 |

| 物損 (物が壊れたことに関する費目) | 事故翌日から3年 |

たとえば傷害分・後遺障害分・死亡分はいずれも5年が時効ですが、いつから時効のカウントが始まるかが違うので注意しましょう。

なお、人身被害・物損被害の両方が生じている場合、物損被害に関する示談のみ先に行うこともあります。

物損のほうが、人身関連の損害よりも早く損害が確定するからです。

自転車事故の示談で請求する慰謝料・賠償金

慰謝料

自転車事故で請求できる慰謝料には、以下の3種類があります。

- 入通院慰謝料

入院・通院した場合に請求できる。事故によるケガや治療で生じる精神的苦痛を補償する。 - 後遺障害慰謝料

後遺障害認定を受けた場合に請求できる。後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を補償する。 - 死亡慰謝料

死亡事故の場合に請求する。被害者と遺族の精神的苦痛を補償する。

ここでは、各慰謝料について、過去の判例に基づく相場(弁護士基準)を紹介します。ただし、示談交渉の際、加害者側は低額な金額を提示してくることが多いです。

適正な金額はここで紹介するものなので、提示額が低ければ示談交渉で増額を求めましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、治療期間に応じて決まります。治療期間が長いほど、ケガや治療で生じる精神的苦痛が大きいと考えられるからです。

入通院慰謝料の相場は、算定表にまとめられています。打撲やむちうちなら軽傷用、それ以外なら基本的には重傷用をご利用ください。

軽傷用

重傷用

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて金額が決まります。たとえ後遺症が残っても、後遺障害認定を受けられなければ原則として請求できません。

具体的な相場は以下の通りです。

| 等級 | 相場 |

|---|---|

| 1級・要介護 | 2,800万円 |

| 2級・要介護 | 2,370万円 |

| 1級 | 2,800万円 |

| 2級 | 2,370万円 |

| 3級 | 1,990万円 |

| 4級 | 1,670万円 |

| 5級 | 1,400万円 |

| 6級 | 1,180万円 |

| 7級 | 1,000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者本人と遺族(主に配偶者・親・子)に支払われます。

弁護士基準では、以下の金額に被害者分と遺族分の金額があらかじめ含まれています。

| 被害者の立場 | 金額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 母親・配偶者 | 2500万円 |

| その他の場合 | 2000万円~2500万円 |

休業損害

休業損害は、事故によって仕事を休んだことで生じる減収を補償するものです。

会社員や自営業の方だけでなく、専業主婦やアルバイト、パートの方も請求可能です。

休業損害は、以下の方法で計算されます。

休業損害の計算

日額×休業日数

日額は、会社員の方なら事故前3か月間の収入を実労働日数で割って算出します。自営業の方なら事故前1年間の収入を365日で割るのが基本です。

専業主婦の場合は、女性の全年齢平均賃金から算出することになるでしょう。

ただし、回復具合に応じて日額が徐々に減らされることもあります。

休業日数は、会社員や自営業の方なら実際に休んだ日となります。専業主婦の場合は、通院・入院した日が対象です。

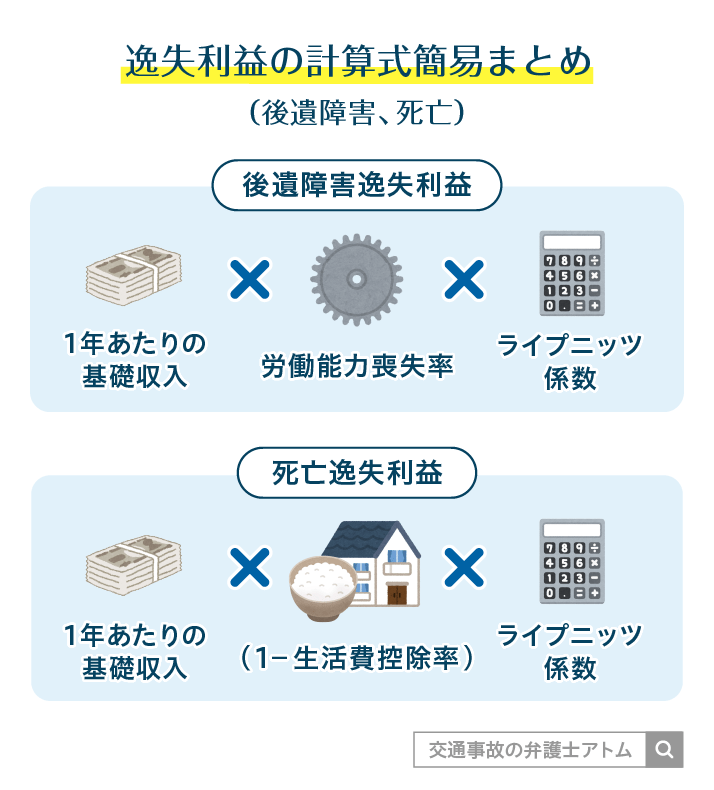

逸失利益

逸失利益には、以下の2種類があります。

- 後遺障害逸失利益

後遺障害により労働能力が低下したことが原因で減ってしまう、生涯収入を補償するもの - 死亡逸失利益

死亡によりその後働けなくなったことで減ってしまう、生涯収入を補償するもの

逸失利益の計算は複雑なので、簡単に目安を確認する場合は以下の計算機がお勧めです。

その他の賠償金

自転車事故では、損害に応じて以下のような費目も請求できます。

- 治療費・入院費:基本的には実費

- 入院雑費:日額1,500円(弁護士基準)

- 通院交通費:基本的には実費

- 付き添い看護費:日額3,300円(弁護士基準/通院付き添い)

- 将来介護費:近親者による介護は日額8,000円程度、職業介護人による介護は全額

その他、例えば被害者が子供で入院のために休学し、勉強に追いつくために家庭教師を雇った場合は、その費用も請求できる場合があります。

このように、実際に生じた損害によっても請求できる費目は変わってくるため、「これも請求できる?」と思う費目があれば、弁護士までご相談ください。

自転車事故の示談での注意点と対策

慰謝料・賠償金や過失割合で揉めやすい

自転車事故では、以下の理由から慰謝料・賠償金や過失割合について揉めやすいです。

- 加害者が保険未加入で、知識のない加害者と交渉するケースがある

- 自転車は身体が露出している分、事故で重傷化しやすく、その分慰謝料・賠償金が高額になる

- ドライブレコーダーがないことも多く、過失割合算定のカギとなる事故時の状況を証明しにくい

スムーズに示談を進め、納得のいく結果を得るには、専門家である弁護士を立てることがおすすめです。

弁護士を立てれば、たとえ加害者本人との交渉であっても、知識不足のせいで着地点が分からないまま揉めてしまうことを防げます。

慰謝料・賠償金や過失割合の交渉が難しいケースでも、過去の判例や専門知識、専門書の記載などを根拠として、説得力のある交渉が可能です。

自転車事故における事故状況別の過失割合については『自転車同士の事故状況別の過失割合|損害賠償請求と事故後の対応も解説』の記事で確認できます。

ここでは、自転車事故で高額な賠償請求が認められた判例を紹介します。

自転車事故で高額な損害賠償請求が認められた判決

実際に、自転車事故で高額な損害賠償額がみとめられた例を見てみましょう。

自転車事故で高額な賠償金が認められた裁判例

神戸地判平25・7・4(平成23年(ワ)2572号)

小学生が運転する自転車が坂道を下っていたところ、歩行者と正面衝突した。

裁判所の判断

「…本件事故は、Fが…衝突直前に至るまで原告Aに気付かなかったことによって発生したものと認めるのが相当である…」

神戸地判平25・7・4(平成23年(ワ)2572号)

- 被害者は意識が戻らず、常時介護が必要な状態となった。

- 被害者に過失は認められなかった。

- 小学生の親権者であった母親に対する高額な損害賠償請求が認められた。

損害賠償額

9520万7082円

後遺障害認定が難しい

自転車事故で加害者が自転車の場合は、後遺障害認定を受けるのが難しくなります。

加害者が自動車であれば、後遺障害認定は「損害保険料率算出機構」が行います。しかし、加害者が自転車の場合は、この機関による審査は基本的に受けられないのです。

そのため、状況に応じて以下のような対応をとる必要があります。

- 加害者が自転車保険に入っている

加害者の自転車保険で、後遺障害認定の審査をしてもらえる場合がある - 被害者が人身傷害保険に入っている

その保険会社による後遺障害認定を受けられる可能性がある - 加害者・被害者ともに無保険

裁判を起こして後遺障害等級を判断してもらう必要がある

いずれにしても、認定結果について加害者側と揉めやすかったり、認定を受けるために手間と時間がかかったりします。

しかし、後遺障害認定は受け取れる後遺障害慰謝料・逸失利益の金額に大きく影響する重要なものです。

通常とは違う方法で認定を受ける場合でも不適切な認定結果にならないよう、専門家である弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

自転車事故の示談は弁護士に相談!費用を抑える方法は?

自転車事故にあった場合は、本記事でも解説してきたとおり、以下の点から弁護士に相談・依頼することがお勧めです。

- 慰謝料・賠償金や過失割合について揉めやすい

- 後遺障害認定の方法がイレギュラー

しかし、弁護士費用がかかることを不安に思い、弁護士への相談・依頼に踏み込めない方も多いでしょう。

そこでここでは、弁護士費用を抑える方法と、無料相談のご案内をします。

弁護士費用を抑える2つの方法

弁護士費用は、以下の方法で抑えられます。

- 弁護士特約を使う

- 相談料・着手金無料の事務所を選ぶ

弁護士特約は保険についている特約で、弁護士費用を保険会社に負担してもらえるものです。弁護士特約を使うことで、弁護士費用をすべてカバーできる場合も多いです。

自転車事故の場合、自転車保険についている弁護士特約はもちろん、火災保険やクレジットカードの保険についているものでも使えることがあります。

契約プランによっては自動車保険についているものを使えることもあるでしょう。

使える弁護士特約がない場合でも、相談料・着手金無料の事務所を選ぶと費用の一部を抑えられます。

相談料や着手金は、慰謝料・賠償金獲得前に支払う初期費用のようなものなので、被害者の方にとって負担になりやすいです。それが無料になることで、相談・依頼のハードルが下がりやすくなるでしょう。

事案解決後の成功報酬などは発生しますが、それを差し引いても、弁護士を立てたほうが手元に残る慰謝料・賠償金が多くなることは多いです。

獲得が見込める金額や弁護士費用は事前の法律相談でも確認できるので、まずは相談してみましょう。

アトム法律事務所の電話・LINE無料相談はこちらから

アトム法律事務所では、弁護士特約の利用が可能です。弁護士特約が使えない場合は、基本的に相談料・着手金が無料となります。

電話・LINEにて無料相談を実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了