好意同乗とは何か?同乗者への減額や過失相殺、事故の責任は問われる?

更新日:

この記事でわかること

交通事故の賠償問題については、相手の任意保険会社の担当者と交渉することがほとんどです。

そこで相手から「好意同乗なので、満額の慰謝料は出せません」「同乗者は運転手と同様に過失相殺されます」など、被害者に理解しづらい言い回しをされ、賠償金の支払いを渋られるケースがあります。

しかし、なんら落ち度がないのに同乗していたことだけを理由に事故の責任を負わされ、慰謝料が減額されることは不適切です。

この記事では、好意同乗とは何か、そして減額や過失相殺をせまられたときの相談先をお伝えするのでお役立てください。

同乗者が知っておくべき好意同乗の基本と過失相殺の有無

交通事故にあった場合、同乗者も損害賠償請求が可能です。

事故相手から「好意同乗を考慮して減額」や「同乗者は運転者と連帯責任だから過失相殺する」などと言われても、難しい言葉でよく意味が分かりにくいでしょう。

まずは好意同乗の意味と、同乗者への過失相殺の有無を整理しておきます。

好意同乗とは他者を無償で同乗させること

好意同乗は無償同乗ともいい、好意(親切)により他人を無償で助手席や後部座席に乗せることです。

たとえば、友人や知人を自宅まで車で送り届けるようなケースが考えられます。

好意同乗自体を理由としては減額しない

交通事故では、好意同乗という言葉を「同乗中の事故では、運転手に請求できる賠償額が減額する」という考え方の意味で用いることもあります。

この減額は、民法722条2項の過失相殺を適用(類推適用)する「好意同乗責任減額」ともいわれるものです。

無償で同乗して利益を得ておきながら、好意で乗せてくれた運転者に対して損害の全額を請求するのは損害の公平な分担や信義則の観点から妥当でないため、得られた利益分は差し引くべき(減額すべき)という損益相殺に近い考え方から、かつては減額が認められることもありました。

しかし、車が一般に普及した現在の裁判実務上では、好意同乗者というだけでは通常減額されず、個別具体的な事情を考慮して、同乗者に一定の帰責事由が認められる場合にのみ減額する傾向にあります。

どういった場合に同乗者の帰責事由が認められるかは、後ほど詳しく解説するので読み進めて下さい。

【注意点】運転者が家族などの場合は同乗者も過失相殺される

他方、家計が同じである家族や兄弟などが運転して事故を起こした場合、同乗者の相手方への損害賠償請求は(同乗者に帰責事由がなくても)過失相殺されるのが一般的です。

たとえば、家族の運転する自動車が交通事故を起こし、過失割合(事故発生に対する責任割合)が2:8となったとしましょう。この場合、同乗者は、家族の過失割合分である2割が過失相殺され、相手方には8割しか請求できないということです。

このことを「被害者側の過失」ということもあります。

この場合は、事故相手に対して請求するほか、一部は運転者である家族の自賠責保険に被害者請求するような流れが想定されます。

好意同乗を理由に同乗者の慰謝料は減額される?

基本的に、事故車両に単に同乗していただけでは慰謝料を減額されることはありません。また、同乗中の事故であっても請求できる慰謝料や賠償金の計算方法や費目は同じです。

しかし、同乗者にも「事故を引き起こした責任がある」と認められた場合には、慰謝料や損害賠償金は過失相殺によって20%~50%程度減額される可能性があります。

同乗者が事故の責任を負う3つのケース

同乗者が事故の責任を負う主なケースは次の通りです。

- 同乗者が事故発生に寄与した

- 同乗者が事故の損害拡大に寄与した

- 同乗者が車両の保有者であり、運転を交代でしていた(自賠法3条の共同運行供用者責任)

後の判例紹介にもありますが、たとえば、飲酒目的で車両で外出し、実際に飲酒を行ったことを知りながら同乗を続けて事故にあった場合、同乗者にも一定の責任が認められる可能性があります。

もっとも同乗者が負う責任の程度はケースバイケースで、交通事故発生の原因や経緯、同乗者の言動と損害の因果関係についてのくわしい検証が必要です。

なお、運行供用者責任に問われるのかを知りたい方は、『運行供用者責任とは?わかりやすく具体例つきで解説』の記事も併せてお読みください。

好意同乗で賠償金が減額される安全運転の妨害とは何か

運転者の安全運転を妨害し、事故の原因を作ったとして、次のような場合では同乗者への慰謝料が減額される可能性があります。

- 運転者の無免許(運転技術の未熟さ)・飲酒・過労など事故発生の危険が高いような客観的事実の存在を知りながら、運転をやめさせず、危険な運転状態を容認した場合

- 運転者にスピード違反や信号無視を促す、運転者を驚かすなど、事故発生の危険性を増大させた・無謀運転を誘発や助長するような状況を現出させた場合

- 定員超過を知った上での同乗や窓枠から上半身を乗り出して(箱乗りでの)同乗をした場合

- バイクでヘルメットを着用せずに同乗した場合

例として、上司が部下に長時間の運転をさせていた場合や、同乗者が早くトイレに行きたくてスピード違反を促していた場合が挙げられます。

なお、直接的に加速を促していなくても、高速運転を楽しむ雰囲気づくりに関与していた場合、安全運転を妨害したと判断される可能性があるので注意しましょう。

車内の状況はドライブレコーダーの記録から確認できることもあります。ドライブレコーダーの証拠能力については『ドラレコは警察に提出すべき?証拠能力や過失割合への影響も解説』をご確認ください。

同乗者に刑罰が生じることも

同乗者が運転者の飲酒運転や無免許運転を止めなかった場合、以下の刑罰が生じることもあるので注意しましょう。

飲酒運転

- 運転者が酒気帯び状態

- 呼気検査でアルコール反応が出た状態を指す

- 同乗者の刑罰は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

- 運転者が酒酔い状態

- 呼気検査の結果にかかわらず、アルコールにより安全運転に支障をきたした状態を指す

- 同乗者の刑罰は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

無免許運転

- 車を貸した人:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

- 同乗者:2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

同乗者と運転者で交わした同意書は有効?

同乗者が運転者に対し、万一の事故があった際の補償範囲や金額などについての同意書や損害賠償請求権を放棄する誓約書を交わしている場合、その同意書や誓約書の内容が通る可能性はあります。

しかし、信号無視や飲酒運転など悪質な運転をした場合や重傷を負ったときなど、同乗者の予想を超える過失や損害があったものとして、同意書・誓約書が意味をなさず、減額や免責をされない場合もあるでしょう。

好意同乗の際の同意書や誓約書の存在だけで賠償責任をすべて逃れられるものではありません。

好意同乗による慰謝料減額が争われた裁判例

好意同乗による慰謝料減額が認められなかったケースと、慰謝料減額がなされたケースの裁判例を紹介します。

最近の裁判例からは、好意同乗自体を理由として慰謝料は減額されることはなく、同乗者として危険を承知していたり、危険に関与・増幅させた場合に限り慰謝料減額の可能性があるといえるでしょう。

事故発生につき特段の過失や寄与がないとした裁判例

被害者は、加害者からコンビニへの買い物に誘われて加害車両に同乗しました。タイヤの摩耗した車両は雨でぬれた路面を、時速80kmの速度で走行して道路脇の水銀灯に衝突させたのです。

裁判所は、被害者はタイヤの摩耗状態を知らなかったし、加害者に時速80kmもの速度を出すように指示していないとして、特段の過失や寄与はないとして好意同乗減額を否定しました。(岡山地方裁判所平成11年11月29日判決)

無償同乗自体を理由として減額しないとした裁判例

4人で休憩を取りつつ交替で深夜のドライブをしていたときの事故でした。

裁判所は、被害者が事故発生の危険が増大する状況をつくったり、事故発生の危険が極めて高いといった客観的事情を知ってあえて同乗したなどの非難すべき事情がない以上、好意同乗の事実だけで損害賠償額を減額することはできないと判断したのです。(東京地方裁判所平成2年7月12日判決)

当初から飲酒目的かつ飲酒後も同乗を続けたとして減額した裁判例

乗用車が対向車線の普通貨物車に衝突し、同乗していた被害者が受傷しました。

裁判所は、被害者が運転手が無免許であったことや車検証の有効期限などを知らなかったことを指摘しつつ、飲酒目的で乗車したこと、飲酒後も飲酒運転を容認して同乗していたとして、損害の25%を減額したのです。(大阪地方裁判所平成21年3月24日判決)

危険が高い状況を招き、認識のうえ同乗したとして減額した裁判例

被害者は、加害者を居酒屋へ呼び出して別店舗へ移動して一緒に飲酒をしたうえで、さらに遊びに行くために加害者の運転する車両に同乗しました。加害者の居眠り運転により速度超過した状態で衝突事故を起こし、死亡したのです。

裁判所は、自ら交通事故発生の危険性が高い状況を招き、そのような状況にあると認識したうえで同乗し、シートベルト装着義務違反と併せて25%の減額を認めました。(東京地方裁判所平成19年3月30日判決)

弁護士に相談!好意同乗は単なる口実かもしれない

交通事故被害者は、専門的な知識と豊富な交渉経験をもつ保険会社の担当者を相手に交渉を迫られ、様々な面で不利な立場になりがちです。

まず、好意同乗で事故が発生して同乗者が負傷した場合に、示談交渉において保険会社は損害額の減額事由に該当する(好意同乗減額すべき)という主張をしてくる可能性があります。

また、相手方が提示してくる慰謝料の金額は不十分なことが多く、そのことに被害者が気づきにくいことも問題でしょう。

そのため、保険会社の主張を鵜呑みにせず、まずは弁護士に相談するべきです。

交通事故の被害にあったら、同乗者であっても弁護士を立てるメリットが多数あります。

適正な慰謝料の獲得は交渉力にかかっている

相手方の任意保険会社は、自賠責基準や任意保険独自の基準で慰謝料を提案してきます。しかし、そうした基準はいずれも低水準で、「弁護士基準」という計算方法には及びません。

事案にもよりますが、同じ交通事故であっても弁護士基準で慰謝料を算定しなおすと、2~3倍も増額される可能性もあります。

相手方がすすんで弁護士基準の金額を提案してくれることはまずありません。弁護士に依頼して交渉を代理してもらい、増額を目指すことになるのです。

以下の自動計算機を使うと、弁護士基準の慰謝料相場が簡単にわかります。

同乗中の事故について誰にいくら請求すべきかを解説した関連記事『事故で同乗者が怪我・むちうち|慰謝料請求先は?友達の車に乗っていて責任を負う?』もあわせてご覧ください。

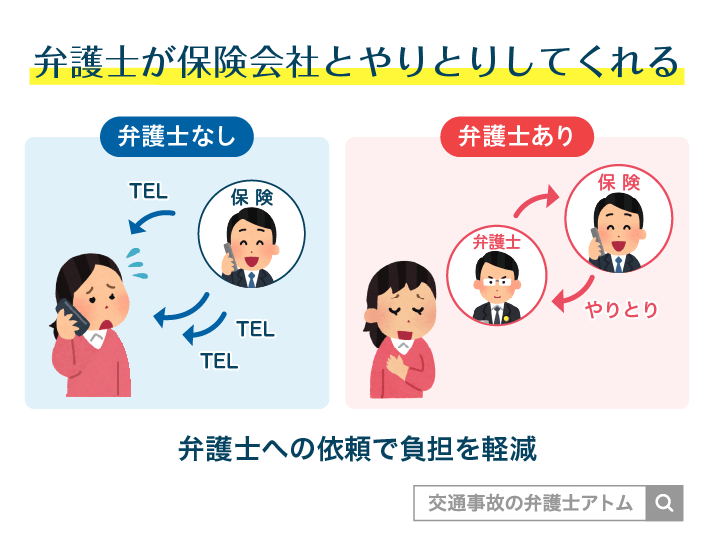

相手の保険会社の対応は結構めんどくさい

相手の保険会社からの連絡は電話やメールで入ることが多く、それら一つひとつに対応することは非常に面倒でしょう。

「この書類にサインしたら、何か不利なことになってしまわないか」と緊張したり、一生懸命治療しているのに「もう治ったのではないか」などと通院終了を促されたりする可能性もあります。

相手の保険会社との窓口を弁護士に一本化することで、こうしたストレスから解放され、治療や仕事に専念しやすくなるでしょう。

被害者にとって、弁護士に依頼することは多くのメリットがあるのです。

交通事故の被害者向けに無料相談を実施中

アトム法律事務所では、交通事故でケガをした方を対象に電話・LINE無料法律相談を行っています。

同乗者であることを理由に相手の保険会社から慰謝料減額を迫られたり、過失相殺の対象とされていたりしてお悩みの場合は、まずは弁護士に相談ください。

不当な減額であるのか、一定程度は減額されるのが妥当なのか、弁護士の見解を聞いた上で納得のいく方針を立てられます。

法律相談のご予約は24時間365日受付中ですので、お気軽にお問い合わせください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了