事故車の評価損とは?請求のポイントと新車やもらい事故で格落ちを勝ち取る方法

更新日:

交通事故で愛車が壊れたり傷ついたりした場合、修理代に加え「評価損」という損害も加害者側に請求できることがあります。評価損とは、事故にあったことで低下してしまった価値の差額です。

示談交渉で加害者側は、評価損の請求を認めないこともしばしばあります。しかし、適切に評価損という損害を丁寧に主張していけば、妥当な賠償が支払われる可能性が高まるでしょう。

本記事では、そもそも評価損とは何なのか、どのように評価損が算定されるのか、評価損を請求する際のポイントなどについて解説していきます。

目次

評価損(格落ち)とは?

交通事故に遭うと、物損に関連する賠償金として「評価損(格落ち)」を請求できることがあります。

まずは、評価損とは何なのかを見ていきましょう。

事故車両の修理で価値が下落する損害のこと

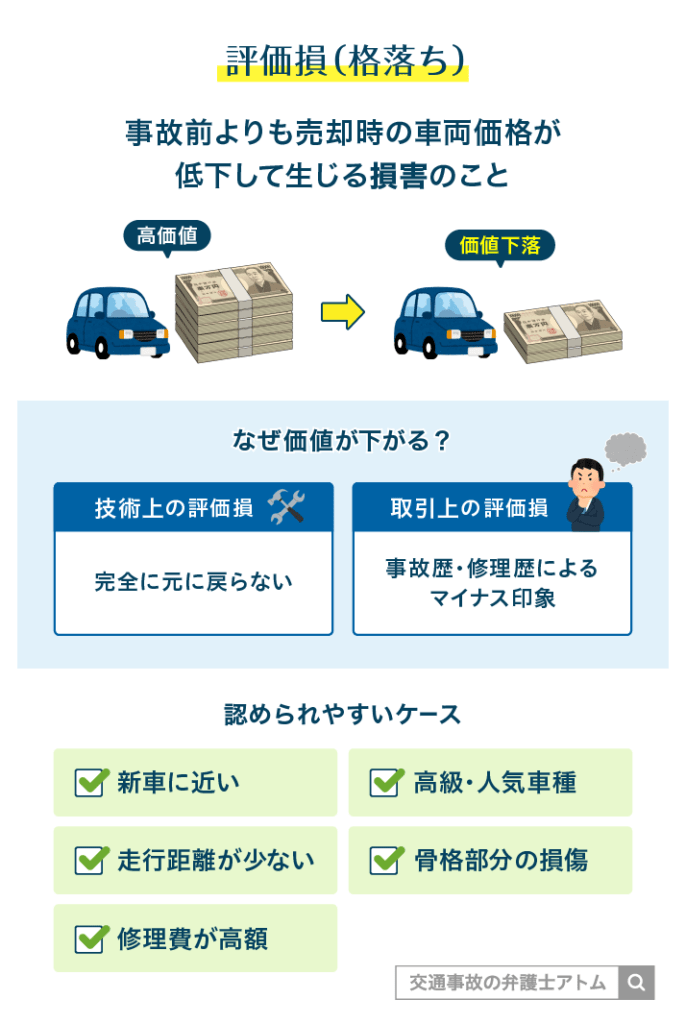

評価損とは、交通事故によって損壊した自動車を修理することで、事故前よりも売却時の車両価格が低下してしまい、生じる損害のことです。

交通事故にあって修理した車を売却する場合、事故に遭わなかった場合よりも価値が下がり、取引価格が低くなってしまうことがあります。

交通事故がなければこうした価値の下落は起きなかったと考えられるため、その損害を評価損として請求できることがあるのです。

事故車両の修理で価値が低下する理由

事故車両を修理しても、車の価値が落ちて評価損が発生する理由には、主に以下の2つがあります。

- 修理をしても完全に元には戻らない(技術上の評価損)

- 「縁起が悪い」「不具合が生じやすいのでは」などの印象が残る(取引上の評価損)

それぞれについて解説します。

修理をしても完全に元には戻らない(技術上の評価損)

たとえ車両の修理を行っても、技術上の限界などから完全な原状回復ができず、機能や外観に欠陥が残ることがあります。これが技術上の評価損です。

完全な原状回復ができていないことが明らかであれば、技術上の評価損が否定されるケースは少ないです。ただし、最近では修理技術の進化により、技術上の評価損が発生するケースは例外的と考えられています。

縁起が悪いなどの印象が残る(取引上の評価損)

たとえ修理により原状回復され、欠陥が残存せず安全性能に影響がなかったとしても、事故歴や修理歴はついてしまいます。その結果、以下の理由で当該車両の交換価値(中古車市場での売却価格)が低下することがあります。

- 十分な修理がされて不具合がなくとも、事故車両は将来的に不具合が発生しやすくなる

- 十分な修理がされても「隠れた傷があるかもしれない」と思われやすい

- 事故車両はそもそも縁起が悪いと考えられがち

交通事故における損害賠償金は、評価損以外にもさまざまあります。具体的にどのようなものがあるのかなどについては、『交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。

評価損の請求が認められやすいケース|新車など

取引上の評価損は、中古車市場において価格が低下すれば必ず請求が認められるわけではありません。

ただし、以下の場合は比較的評価損の請求が認められやすいといえるでしょう。

- 初度登録からの経過期間が短く新車に近い

- 車種が高級・人気

- 走行距離が少ない

- 骨格部分を損傷した

- 修理費が高額

それぞれのケースについて、詳しく解説します。

初度登録からの経過期間が短く新車に近い

初度登録からの経過期間が短い(新車に近い)ほど、評価損の請求が認められやすい傾向にあります。

新車に近い段階では、本来車は高く売りに出せるはずです。その分、事故車両となったことによる売買価格の下落幅は大きく、その補償は評価損としてしっかりすべきと考えられるからです。

新車に近いと判断される目安は以下の通りです。

- 外国車や国産高級車、人気車種:初度登録から5年以内

- その他の国産車:初度登録から3年以内

車種が高級・人気

被害車両が、外国車や国産高級車、中古車市場における人気車種であったケースでは、評価損の請求が認められやすい傾向にあります。

これらの車は本来、中古車として売りに出した場合に高くつくことが多いです。

そのため、事故車両となってしまうと価値の下落も大きく、評価損として補償するのが妥当だと判断されやすくなります。

走行距離が少ない

走行距離が少ないほど、評価損の請求が認められやすい傾向にあります。

走行距離の少ない車両は新車でなくても状態が良いことが多いため、中古車市場では高い金額で取引されがちです。

それにもかかわらず、事故車両となり修理をしてしまうと、「状態が良い」とは判断されにくくなるなどの理由で価値が下落します。そのため、その分の損害は評価損として認められやすいのです。

「走行距離が少ない」と判断される目安は次の通りです。

- 外国車や国産高級車、人気車種:6万㎞以内

- その他の国産車:4万㎞以内

骨格部分を損傷した

自動車の骨格部分(車の強度を保つ構造部分)を損傷し、交換や修理をしたケースでは、評価損の請求が認められやすい傾向にあります。

具体的には、以下の部分の交換や修理をしたケースです。

- フレーム(サイドメンバー)

- クロスメンバー

- インサイドパネル

- ピラー

- ダッシュパネル

- ルーフパネル

- フロア

- トランクフロア

上記の部分を交換・修理した車両は、一般財団法人日本自動車査定協会の定める広告や店頭展示車への表示義務がある修復歴車(事故車)に該当し、中古車市場価格に影響するからです。

修理費が高額

修理費が高額になるほど、評価損の請求が認められやすい傾向にあります。

修理費が高額なほど、車両の損傷の程度が大きく、中古車としての取引価格への影響も大きいと推測できるからです。

実際に、初度登録から3か月で走行距離も少なかった高級車が評価損が認められた裁判例を紹介します。

評価損が認められた裁判例

日産・GTRプレミアムエディション(国産限定スポーツカー、初度登録後3ヵ月、走行距離945km、新車購入価格834万円余)につき、リアフェンダーを修理した後もトランク開口部とリアフェンダーの繋ぎ目のシーリング材の形状に差があるなど、事故前と同じ状態には戻らなかったとして、リアバンパーの損傷等の修理費の50%相当の70万7739円の評価損を認めた

東京地判平23.11.25 自保ジ1864・165

評価損の請求が難しいケース|価値が落ちないなど

たとえ事故にあい修理をした車であっても、以下のケースでは評価損が認められにくいです。

- 修理をしても価値が下がったとは言えない

- ローン返済中やリース契約の車だった

- 全損により、修理ではなく買い替えをする

それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

修理をしても価値が下がったといえない

事故にあい車の修理をしても、中古車市場における価値がそれほど変わらない場合は、評価損が認められにくいです。

例えば事故の時点ですでに車両が古く、事故にあってもあわなくても、中古車市場での価値は低いと判断される場合が該当します。

ローン返済中やリース契約の車だった

ローン返済中やリース契約の車両の場合、原則として評価損の請求はできません。

評価損は車の所有者に生じる損害です。

その点、ローン返済中の車両の所有者はローンを組んだ金融機関やローン会社、リース契約の車両の所有者はリース会社とされます。

つまり、交通事故の被害者は車の使用者であって所有者ではないため、評価損は請求できないとされるのです。

もっとも、所有者である金融機関やローン会社から、「評価損の損害賠償請求権は使用者にある」とする合意がなされることもあり、この場合は使用者でも評価損を請求できます。

また、事故後にリース契約を中途解約し、リース会社に精算金を支払ったケースで、使用者の評価損の請求を認めた裁判例もあります(大阪地裁平成24年3月23日判決 平成22年(ワ)第7320号、第7339号、第14913号)。

全損により、修理ではなく買い替えをする

車両が全損の場合には、評価損は請求できません。

全損とは、修理費が事故時点における当該車両の市場価格(時価額)を上回るケースのことです。

評価損とは、修理による車両価値の下落を補償するものであり、あくまでも「修理」が前提ですので、「買い替え」を前提とする全損の場合には請求できないのです。

関連記事

事故で全損に…相手の保険や車両保険からいくらもらえる?車を買い替える流れ

もらい事故でなくても評価損は請求できる?

評価損はもらい事故の場合以外も請求できます。

もらい事故とは、被害者に一切の過失がない交通事故のことです。

評価損が請求できるかどうかという問題と、被害者にも過失割合が認められるかどうかという問題は別個の問題ですので、もらい事故の場合以外、すなわち被害者に過失があるケースであっても評価損を請求することは可能です。

ただし、被害者に過失があるケースでは、被害者の過失割合分を差し引いた(過失相殺した)評価損の金額しか請求できません。

また、実務上は、保険会社はもらい事故の場合以外では評価損の支払いを拒否するケースが多く、請求は困難を極めることが予測されます。

関連記事

もらい事故とは?泣き寝入りせず得する方法を事故後の対応・保険・賠償金から解説

評価損の算定方法は複数ある

評価損の算定方法は複数あります。

示談交渉では「修理費基準」と呼ばれる方法で評価損を算定するのが一般的ですが、その他の方法が用いられることもあるので確認していきましょう。

(1)修理費基準

実際にかかった修理費用の一定割合を評価損とする方法です。

過去の裁判例では、修理費用の10%~30%程度を評価損として算定しているケースが多いです。

(2)総合勘案基準

車種・走行距離・初度登録からの期間・車両の損傷箇所や修理費などから総合的に評価損を判断する方法です。

訴訟に発展した場合、裁判所ではこの総合勘案基準を用いて算定することが多いといわれています。

(3)売却金額基準

事故前の売却予定額と、事故後の売却見込額の差額を評価損とする方法です。

交通事故前に売却予定があり、見積もりを作成していた場合には有効な算定方法です。

(4)査定協会基準

日本自動車査定協会に査定してもらった「事故減価額証明書」記載の金額を評価損とする方法です。

事故減価額証明書の作成を依頼する際には、車検証や協定済みの修理見積書などの書類が必要となり、一定の料金がかかる点には注意が必要です。

(5)車両時価基準

事故当時の車両時価の一定割合を評価損とする方法です。

ある裁判例では、車両時価の10%を評価損として認定しています(大阪地裁昭和48年6月8日判決 昭和47年(ワ)第2653号)。

評価損は示談交渉で請求するときのポイント

交通事故により評価損が発生したら、相手方の保険会社と示談交渉して損害賠償請求していくことになります。

示談交渉とは、裁判によらず当事者同士の話し合いでトラブルを解決しようとする方法のことです。

交通事故においては、事故で生じた損害の内容や金額、過失割合などについて話し合い、最終的にどちらがどのくらいの示談金を支払うのか決めていきます。

交通事故における示談の基本的な情報については『交通事故の示談とは?示談交渉の流れや示談をうまく進めるための注意点』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。

弁護士を立てて評価損の請求をする

事故で評価損が生じたとして損害賠償請求しても、相手方の保険会社が認めてくれるとは限りません。むしろ、示談交渉の段階では、評価損を認めないという考え方の保険会社もいるといわれています。

交通事故における示談交渉において保険会社は、評価損に限らず支払う損害賠償金をできるだけおさえようと交渉してくるのが通常です。

ただし、示談交渉の段階でも、弁護士が介入すれば、評価損や妥当な損害賠償金を保険会社が認めてくれる可能性が上がります。保険会社は、弁護士が介入してくることによる裁判への発展を危惧しているからです。

弁護士が示談交渉に介入すれば、相手方の保険会社をけん制し、評価損や妥当な損害賠償金を手にしやすくなります。評価損を請求したい場合は弁護士に一度相談してみましょう。

ただし、物損事故のみである場合、弁護士に依頼することで、回収できた損害賠償金より弁護士費用の方がかかってしまう「費用倒れ」が生じてしまいかねません。費用倒れになるラインはどのくらいなのかについては『交通事故で弁護士に頼むと費用倒れになる金額はいくら?弁護士の必要性診断』の記事をご確認ください。

「事故減価額証明書」を用意する

示談交渉で評価損を請求しようとしたとき、加害者側から「車両の価値が下がったという明確な証拠がない」「具体的にどれくらい価値が下がったのかを示す根拠がない」などと反論されることがあります。

確かに、評価損は車両を売るタイミングではじめて実際の損害額がわかるので、示談交渉時点での証明は難しい場合が多いでしょう。

しかし、日本自動車査定協会作成の「事故減価額証明書」は、評価損を請求する際の根拠となりえます。

事故減価額証明書の取り寄せ方

- 最寄りの日本自動車査定協会に問い合わせる

- 車検証、保証書、修理見積書の写しなど、必要書類を用意する

- 査定を受ける

- 後日、事故減価額証明書が郵送される

ただし、評価損の算定方法は確立されていないため、事故減価額証明書記載の査定額がそのまま評価損として認められるとは限らないことに注意する必要があります。

実際、日本自動車査定協会の査定減価額は、 評価過程が明らかでなく十分な根拠がないとして認めず、修理費の20%を評価損として認定した裁判例もあります(東京地裁平成10年10月14日判決 平成7年(ワ)第24638号)。

評価損を弁護士に相談!費用倒れを防ぐ「弁護士費用特約」

「専門家である弁護士に任せたいけれど、費用が高額になりそうで相談をためらってしまう…」

物損事故はそもそも増額が期待しにくいので、弁護士に依頼して損害賠償金が回収できても、弁護士費用を差し引くと被害者が受け取れる金額がかえって少なくなってしまう「費用倒れ」のリスクが高いです。

しかし、こういった費用倒れのリスクを解消するために、多くの方がご自身の自動車保険に付けている「弁護士費用特約」を利用すれば、実質的な自己負担なく弁護士に依頼できるケースがほとんどとなります。

特約に加入していることに気づいていない方も多いです。知らないままでは、本来受けられるはずの正当な賠償を諦めてしまうことにもなりかねません。

ここでは、物損事故の被害に遭われた方が、費用を気にせず最善の解決を目指すための「弁護士費用特約」について、そのメリットと活用法を詳しく解説します。

ご存じですか?弁護士費用特約の3つのメリット

弁護士費用特約には、被害者の方にとって非常に大きなメリットがあります。特に知っていただきたい3つのポイントをご紹介します。

- 相談料・弁護士費用の自己負担が原則0円になる

弁護士費用特約には通常、相談料が10万円、弁護士費用(着手金・報酬金)が300万円の上限額が設定されている。評価損(格落ち)をはじめとする物損事故の交渉で、弁護士費用が特約の上限を超えることは極めて稀なため、法律相談料や示談交渉でかかる弁護士費用を自己負担することなく、弁護士に依頼可能。 - 「費用倒れ」になりやすい物損事故でこそ真価を発揮する

評価損の請求は賠償額が数十万円程度に収まることも多く、弁護士に依頼すると費用倒れのリスクが懸念されやすい。賠償額が比較的少額になりがちな事故でこそ、弁護士費用特約は真価を発揮する。 - 特約を使っても自動車保険の等級は下がらない

弁護士費用特約を利用しても、自動車保険の等級は下がらない。翌年以降の保険料に影響はないので、安心して利用できる。

※同時に車両保険などを利用した場合は、車両保険などの利用が原因で等級が下がる可能性はあるので注意が必要

関連記事

交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説

弁護士費用特約を使った相談の進め方

弁護士費用特約は物損事故の交渉において非常に心強い味方となります。弁護士費用特約が付いているかは、加入する保険の保険証券や、保険の担当者にご確認ください。

特約を使えることがわかったら、弁護士を探して相談し、弁護士を決めたら保険会社に連絡しましょう。

アトム法律事務所にお問い合わせいただく際、弁護士費用特約の有無をお伝えいただけると、その後の無料での法律相談やご依頼までのご案内が非常にスムーズです。

無料相談の受け付け窓口自体は24時間365日いつでも対応中なので、気軽にお問い合わせください。

なお、交通事故で怪我をしている場合は、慰謝料増額の余地があります。慰謝料増額の余地がどのくらいあるのかについても、アトム法律事務所の弁護士に聞いてみてください。

弁護士費用特約がない?諦める前に確認したいこと

もし、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていなかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。あきらめる前に、以下の点をご確認ください。

- ご家族などの保険が使えないか確認する

ご家族が加入する自動車保険の特約が利用できる場合や、火災保険や傷害保険に付帯する「個人賠償責任保険」の特約が使えるケースもある。あらゆる保険を一度確認してみるのがおすすめ。 - 「法テラス」や「弁護士会」を利用する

- 法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した公的な機関。収入や資産などの条件を満たす必要はあるが、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替制度を利用できる場合がある。

- 各地域にある弁護士会は、交通事故に関する相談窓口を設けていることがほとんど。比較的安価な料金で弁護士に直接相談できる可能性がある。お住まいの地域の窓口は、「〇〇県 弁護士会 法律相談」などと検索してみる。

ご自身に合った相談先を見つけることが、納得のいく解決への大切な第一歩です。

関連記事

弁護士特約は家族も使える!範囲や確認方法は?違う保険会社への重複加入まで解説

まとめ

交通事故の示談交渉で、評価損を損害賠償請求するハードルは高いです。

ただし、評価損が生じている点を丁寧に立証できれば、請求が認められる可能性は上がるでしょう。弁護士がついていれば、自分で交渉するより可能性をさらに上げることができます。

示談交渉でお困りの場合は、弁護士に相談してみましょう。

もっとも、物損事故の場合は、弁護士に依頼することで費用倒れとなるリスクがあることも理解しておく必要があります。費用倒れになってしまっては、被害者の負担が増えるばかりです。

弁護士費用の支払いや、費用倒れが心配な場合、まずは「弁護士費用特約」が利用できるか確認してみてください。弁護士費用特約があれば、費用倒れのデメリットは基本的に心配する必要がありません。ぜひ、アトム法律事務所の弁護士相談をご利用ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了