夫婦の共有財産はどこまでが対象になるか離婚時の財産分与を解説

離婚時の財産分与では、婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産を分け合います。具体的には、預貯金、不動産、自動車、退職金、保険の解約返戻金などが対象です。一方、結婚前の財産や相続で得た財産は特有財産として対象外です。

ただし、何が共有財産にあたるのか判断が難しいケースは多く、「これは自分だけの力で稼いだお金だから渡さない」「この土地は親からもらったものだから財産分与の対象ではない」というように意見がぶつかり合うこともあります。

財産分与で損しないためには、どのような財産が財産分与の対象になるのか知っておくことが重要です。

この記事では、財産分与の対象となる共有財産とは何か、どこまでが共有財産にあたるのかについて、具体例を交えて解説します。また、離婚前に共有財産を使い込まれてしまった場合の財産分与についても説明します。

目次

夫婦の共有財産とは?財産分与の対象

夫婦の共有財産とは?

共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことをいいます。

離婚時には、財産を夫婦で分け合う財産分与を行います。

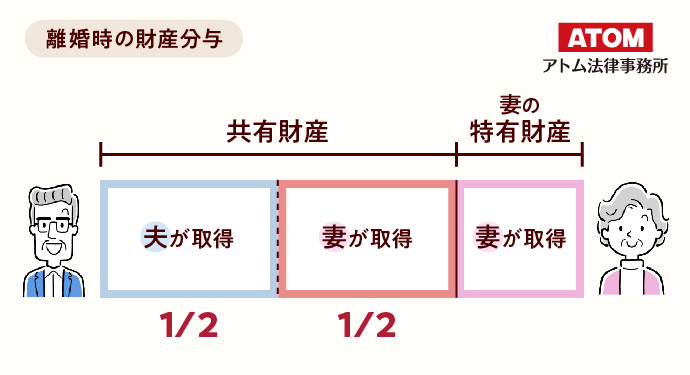

財産分与では、夫婦の双方が保有する財産をすべて半分ずつにするわけではなく、共有財産にあたる部分のみが対象になります。

財産分与の対象にならない一方に固有の財産を、特有財産といいます。

共有財産の条件は、①婚姻中に手に入れたこと、②夫婦が協力して得た財産であることです。

共有財産の条件①婚姻中に得た財産

夫婦が婚姻期間中に築いた財産でなければ、共有財産とはいえません。

そのため、結婚するよりも前から持っていた財産は、原則として財産分与の対象外になります。

とはいえ、婚姻前からあった財産でも、事情によっては財産分与において考慮されるケースがあります。

たとえば、婚姻前からある財産の維持・増加にもう一方の配偶者が貢献していた場合や、婚姻後に得た財産と共有財産とが混然一体になっていた場合などです。

関連記事

共有財産の条件②夫婦が協力して築いた財産

婚姻中に夫婦の協力によって得た財産であれば、名義が夫婦どちらのものであろうと共有財産として扱います。

夫が会社勤め、妻が専業主婦といった夫婦の場合、妻が直接的に収入を得ているわけではありません。

しかし、妻は家事や育児を通して夫の仕事に貢献していたはずですので、夫の給与や退職金、それを使って購入した財産も、夫婦が協力して築いた財産ということができます。

なお、別居を開始したあとは夫婦の協力関係がなくなると考えられるため、基本的に別居後の財産の増減は考慮せず、別居時にあった財産を対象として財産分与を行います。詳しくは『財産分与の基準時|いつの時点の財産が対象?よくあるトラブルと解決法』をご覧ください。

財産分与の対象外となる特有財産

夫婦の一方に固有の財産であって、夫婦の協力によって得たとはいえないものを特有財産といいます。

特有財産は離婚時の財産分与の対象にはなりません。

(夫婦間における財産の帰属)

民法762条1項

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

具体的には、次のような財産が特有財産にあたります。

財産分与の対象外となる特有財産の例

- 独身時代に貯めた預貯金

- 独身時代の預貯金の利息

- 独身時代から持っている株式の配当金

- 婚姻中に親から相続した財産

- 婚姻中に一方が贈与を受けた財産

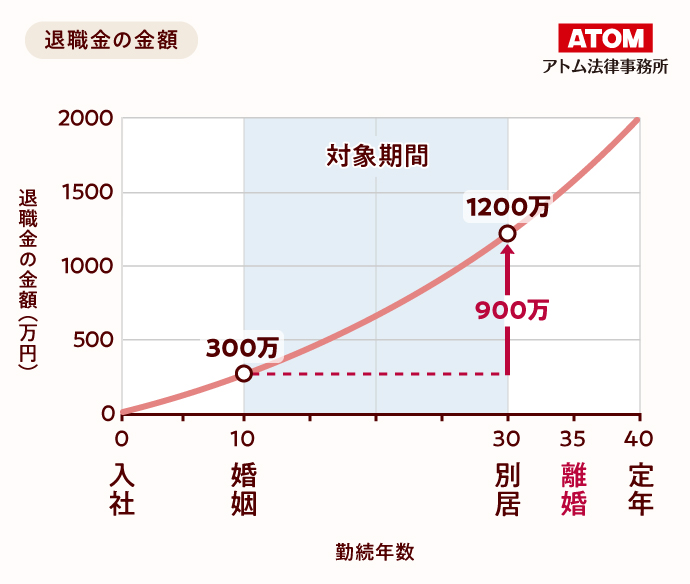

- 退職金のうち、独身の期間にあたる分

関連記事

・離婚時に相続財産は財産分与の対象になる?親の遺産の扱いと注意点

・親からもらったお金や車は財産分与の対象?生前贈与の離婚時の扱い

判断が難しい財産は共有財産として扱う

婚姻生活を送る中で、自分の財産と夫婦の財産を明確に区別していないことはよくあります。

夫婦のどちらのものかはっきりしない財産は、共有財産として扱います。

以下は、先ほど紹介した民法第762条の第2項です。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

民法762条2項

自分の持つ財産が特有財産であると主張したい場合は、自分で立証する必要があり、簡単には認められないこともあります。

財産分与の対象となる共有財産

以下のような財産は、婚姻中に夫婦が協力して手に入れたのであれば財産分与の対象になります。

財産分与の対象になる共有財産の例

- 預貯金・現金

- 不動産(家や土地、マンションなど)

- 自動車

- 動産(貴金属、家財道具など)

- 有価証券

- 退職金

- 保険

- 年金

それぞれの財産について、共有財産にあたるもの・あたらないものを詳しく見てみます。

預貯金・現金

婚姻中に得た預貯金や現金は、財産分与の対象です。

「自分が稼いだ給料で貯めた貯金だから特有財産だ」と主張する人もいますが、相手の家事・育児への貢献があってこそ得られた給料ですから、共有財産にあたります。

また、自分のパート収入などで貯めたへそくりやタンス貯金も、本来であれば夫婦のために使われるべき財産だったといえるため、共有財産として扱われます。

子ども名義の預貯金は、財産分与の対象になる場合とならない場合があり、その預貯金の原資や目的などを考慮して個別に判断します。

関連記事

・離婚時の貯金はどう分ける?財産分与の計算式と損をしない注意点

・子どもがいるときの財産分与|子ども名義の預貯金や学資保険はどうなる?

不動産(家や土地、マンションなど)

婚姻中に手に入れた家や土地、マンションなどの不動産も、名義が単独・共有どちらかに関わらず、財産分与の対象になります。

ただし、婚姻中に一方が相続や贈与によって得た不動産は、特有財産にあたるため財産分与を行いません。

また、不動産の購入代金の一部を特有財産から支払った場合は、その部分に限って特有財産とすることもあります。

関連記事

・離婚と不動産の財産分与|土地や複数物件の分け方と税務のポイント

・マンション購入後に離婚決定…どう財産分与する?ローンはどうなる?

自動車

夫婦が婚姻中に手に入れた自動車は、財産分与の対象です。

また、一方が婚姻前から持っていた車でも、夫婦が車検代や修理代を分担するなどして共同で維持していた場合には、共有財産として扱うこともあります。

関連記事

動産(貴金属、家財道具など)

家具や家電など夫婦が共同で使う動産は、財産分与の対象になります。

なお、腕時計や宝石、洋服、ブランドバッグなど、一方が単独で使用する性質のものは、財産分与の対象に含めないのが一般的です。ただし、それが夫婦のお金で買ったものであれば共有財産として扱います。

金銭的価値の高い美術品やブランド品などでない限りは、「妻が洗濯機を受け取り、夫は冷蔵庫を受け取る」など、具体的な価格を把握せずに双方の合意によって現物を譲り合うことも多いです。

有価証券

株式や国債などの有価証券、投資信託、積み立てNISAなども、婚姻期間中に得たのであれば財産分与の対象です。

なお、婚姻前から持っていた有価証券は特有財産にあたり、このような特有財産から婚姻中に得た配当金も特有財産とするのが一般的です。

ただし、有価証券の配当金が夫婦の生活費と同じ口座に入っていた場合や、口座から引き出されて生活費として使われていた場合は、財産分与の対象になる可能性が高くなります。

関連記事

・株式の財産分与は?離婚時の投資信託・確定拠出年金・NISAも解説

退職金

退職金は給与の後払いのような性格のものと考えられており、夫婦が協力して得た財産といえるため、財産分与の対象になります。

退職してすでに受け取った退職金は通常の預貯金と同様に財産分与されますが、離婚後に受け取る予定の退職金についても、支給される見込みが高いのであれば分与する場合があります。

ただし、すべての退職金が財産分与の対象になるわけではなく、婚姻期間中に働いた分の退職金のみを分与します。

関連記事

保険

生命保険、学資保険、養老保険など、解約返戻金のある保険は、財産分与の対象になります。

離婚時に解約するならば、実際に受け取った返戻金を分け合います。解約しない場合も、その時点で解約したと仮定して返戻金を計算するのが一般的です。

ただし、自分の特有財産から支払った保険、親がかけてくれた生命保険、自分の親が孫のために積み立てた学資保険などは特有財産にあたり、財産分与の対象にはなりません。

関連記事

・生命保険は離婚で財産分与の対象になる?保険の種類ごとに弁護士が解説

年金

財産分与とは別の制度ですが、婚姻期間中に納めた厚生年金・共済年金の保険料納付記録を分割し、将来受け取る年金を増やすことができます。

この制度を年金分割といい、婚姻中に第3号被保険者の期間があった場合に利用できます。

また、確定拠出年金(DC、iDeco)、厚生年金基金などの企業年金や財形貯蓄、社内積立は、婚姻期間に応じて財産分与の対象にすることができます。

関連記事

・離婚時の年金分割手続きとは?必要書類は?共働き・拒否した場合も解説

住宅ローンや借金がある場合の財産分与

夫婦のローンや借金も共有財産?

夫婦が同居生活を維持するために、ローンを組んだり、借金をしたりすることもあるでしょう。このような夫婦のローンや借金は「共同債務」と呼ばれるものです。

夫婦の共同債務は、いわばマイナスの財産ということができ、財産分与の対象になる場合があります。

財産分与では、夫婦にマイナスの財産がある場合、夫婦の共有財産と合算してもなお、プラスの財産が残ったときは、財産形成の貢献度に応じて、具体的な分与額を考えることになります。

たとえば、離婚時に、夫婦の持っている財産が夫名義の査定額1,000万円の持ち家と800万円のローンだった場合、夫婦の実質的な財産は200万円となり、それを2人で分け合うことになります。

なお、離婚実務では、夫婦の共有財産の二分の一を分与額とすることが多く、この事例では、夫から妻に対して100万円を分与することになるでしょう。

共有財産・共同債務の例①

- 夫婦の共有財産

夫名義の不動産(査定額1000万円の持ち家) - 夫婦の共同債務

夫名義の住宅ローン(残額800万円) - 財産分与の分与額

1000万円-800万円=200万円

200万円×1/2=100万円 - 結論

夫から妻に100万円分与する

ただし、浪費やギャンブルなど個人的な理由で作った借金や婚姻前からあるローンは、夫婦の共同債務にはあたらず、財産分与では考慮できません。

したがって、相手の個人的な借金について離婚の際に肩代わりするような必要はありません。

関連記事

・借金は離婚時の財産分与でどうなる?借金は折半?折半しないケースは?

・離婚したら住宅ローンはどうなる?折半すべき?財産分与の方法を解説

財産がマイナスなら財産分与は行わない

夫婦の借金も財産分与で考慮されるとはいえ、夫婦の共有財産から、負債を差し引き債務超過になるケースでは、財産分与自体を行わないのが一般的です。

たとえば、夫婦の持っている財産が査定額800万円の家と1,000万円のローンだった場合、夫婦の財産はマイナス200万円となってしまいます。

共有財産・共同債務の例②

- 夫婦の共有財産

夫名義の不動産(査定額800万円の持ち家) - 夫婦の共同債務

夫名義の住宅ローン(残額1000万円) - 財産分与の分与額

800万円-1000万円=-200万円 - 結論

財産分与は行わない!

この負債は、2人で100万円ずつ負担するのではなく、ローンの名義人が支払い続けることになります。

もちろん、夫婦の合意によって借金を折半することも可能です。

共有財産を勝手に使い込まれてしまったら?

別居後に使われた分は財産分与で調整する

別居後に一方が共有財産を持ち出して浪費してしまった場合は、その分を財産分与において考慮することができます。

共有財産の使い込みの例

- 別居時に通帳を持ち出され、預金を引き出された

- 別居時にクレジットカードを持ち出され、決済された

- 別居後、退職金を使いこまれた

- 別居後、保険を解約され、返戻金を使いこまれた

- 別居後、無断で不動産を売却され、売却代金を使いこまれた

財産分与は、別居時にあった財産を基準に考えます。そのため、別居時に500万円あった貯金が別居後に使い込まれて200万円に減っていたとしても、500万円あるものとして財産分与を行うのが通常です。

以下で、具体的な事例をもとに考えてみましょう。

財産の使い込みを考慮した財産分与の例

500万円分あった夫婦の預金のうち、300万円を妻が持って行ってしまった事例について考えます。

この場合、本来夫婦は250万円ずつ預金を受け取るべきであるところ、妻は50万円多い300万円を既に受け取っていますから、調整が必要です。

この場合、離婚時に妻が差額の50万円を返還するか、他の財産と相殺することでバランスを取ることが可能です。

もっとも、使い込んだ側に財産を返せるほどの資力がなくなってしまった場合は、回収が難しくなってしまいます。そういった事態を防ぐため、事前に仮差押えという手続きを行って財産を凍結させることができます。

仮差押えの申し立ては非常に複雑な手続きです。申し立てを検討したい場合は、まず弁護士にご相談されることをおすすめします。

離婚時の共有財産に関するQ&A

Q1.家賃収入は共有財産になりますか?

結婚前から持っている不動産や婚姻中に相続した不動産は、特有財産です。これら特有財産を人に貸して得た賃料収入は、原則として特有財産であり、財産分与の対象にならないとされています。

ただし、配偶者が不動産の管理・維持に貢献していた場合は、夫婦が協力して形成した財産と考えられるため、財産分与において考慮することもあります。

Q2.子ども名義の預貯金は共有財産?

子ども名義の預貯金が、両親の財産を原資としたものであれば、親の共有財産といえるため、財産分与の対象になり得ます。たとえば、子どもの進学費用のために親が子どもの口座に貯金をしていた場合は、それを財産分与することができます。

一方、次のようなものは子ども固有の財産であり、財産分与の対象にはなりません。

- 親戚からのお年玉や入学祝いなど、子どもに対して贈与されたもの

- お小遣いのように、親が贈与の意図で渡したもの

- 子どもが遺贈を受けたもの

- 子どもがアルバイトで稼いだお金

共有財産であっても、将来のために子ども名義のままとっておくことも可能です。その場合は、親権者が引き続き口座の管理を行います。

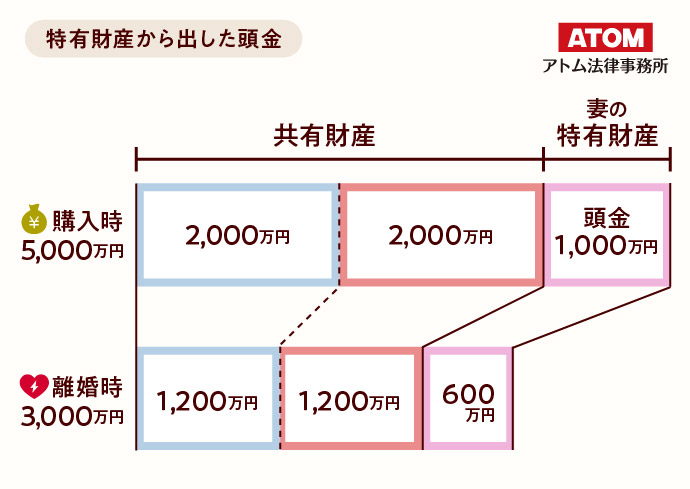

Q3.持ち家購入時の頭金は自分の貯金から出しました。財産分与はどうなりますか?

家やマンションを購入する際に、独身時代の貯金や親からの援助で頭金を支払うことはよくあります。婚姻前の貯金や親からの贈与は、共有財産ではなく、特有財産にあたります。したがって、住宅の購入価格のうち特有財産から支払った部分は、離婚時の財産分与の対象外になる場合があります。

ただし、離婚時には住宅の評価額が変化しているのが普通ですので、必ずしも頭金の金額がそのまま戻ってくるわけではありません。評価額のうちいくらが特有財産となるかについては、購入代金全体に対して特有財産が占める割合に基づいて計算するという方法がよく用いられています。

なお、離婚時の財産分与で、家そのものを分与されたいと思われる方も多いです。離婚後も、今の持ち家に住み続ける方法については、『離婚後も住宅ローンのある家に妻が住む5つの方法とは?注意点も解説!』で解説しています。気になる方は、あわせてお読みください。

Q4.結婚前の口座を夫婦で使っています。この場合でも共有財産になりますか?

財産分与の原則として、婚姻前から持っていた財産は特有財産であるとされています。したがって、結婚した時に口座に入っていたお金は財産分与の対象外であると考えるのが普通です。

しかし、婚姻期間が長いほど、結婚前からあったお金と結婚後に増えた・減ったお金の区別があいまいになっていき、どこまでを財産分与の対象とするかが問題になります。そこで、婚姻期間が長い夫婦の場合は、結婚前の残高を考慮せず、離婚時の残高をもとに財産分与を行うことがあります。

また、口座の性質も判断要素になります。その口座が単に貯蓄のために用いられていたのではなく、給与の振り込みや生活費の支払いのために頻繁にお金の出し入れが行われていた場合は、全額が共有財産として扱われる可能性が高まります。

関連記事

離婚時の共有財産の分与の注意点

共有財産の財産隠しを見破る必要がある

離婚時、共有財産を財産分与したくないと考える方は意外と多いものです。

弁護士は弁護士会照会などの手段で、隠し財産を調査できますが、まずは、離婚する前に、同居している間に、ご自身で配偶者の財産状況を把握しておくことが重要です。

具体的には、給与明細や源泉徴収票、通帳のコピー、保険証券、不動産の権利証などを別居前に確保しておくと、弁護士が財産調査を行う際の手がかりになります。

よくある財産隠しの手口については、『離婚の財産隠しの手口と調査方法|隠し口座やタンス預金を見抜くには?』の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

別居時・離婚時は共有財産を書面で確認

財産分与に限らず、離婚では金銭面での取り決めをおこなうことが多いものです。

しかし、口約束では、後日、反故にされるリスクがあります。

そのため、何が共有財産なのか、どのくらいの割合で財産分与をするのかといったことを書面化しておくことが必要でしょう。

夫婦間の書面の例

- 別居時

別居合意書 - 離婚時

離婚協議書

離婚給付等契約公正証書

当事者間のみで締結する協議書のほか、公証役場で作成する「公正証書」など、書面の種類は様々です。

公正証書の場合、強制執行認諾文言があるときは、裁判をしなくても、強制執行の手続きをおこなえるというメリットもあります。

どのような書面を締結すべきか、内容はどうすべきかについては、離婚にくわしい弁護士にご相談ください。

関連記事

・離婚の公正証書の作り方・費用・必要書類【2025年10月法改正】

・別居合意書・婚姻費用の合意書テンプレート│解説付(「別居中の共有財産の処分の禁止」)

まとめ

離婚時に共有財産かどうか悩んだら弁護士に相談

離婚時に財産分与の対象となるのは、共有財産といわれるものです。

財産を分け与える側からすれば、少しでも多くの財産を特有財産にすることで、相手に渡す額を少なくすることができるため、自分の財産が特有財産であると主張してくるでしょう。

一方で、財産を受け取る側からすれば、共有財産が多いほど受け取れる財産が多くなります。

このように、それぞれの財産が特有財産なのか共有財産なのかは財産分与の大きな争点であり、双方の主張が激しくぶつかり合う部分です。

財産分与でお困りの方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了