再婚したら養育費は減額・打ち切り?再婚相手の収入は合算されるの?

- 元配偶者に養育費を払い続けてきたけれど、自分が再婚したら養育費は減額できるの?

- 自分が再婚したら、元配偶者からの養育費は受け取れなくなる?

- 再婚相手との間に子どもができたら、支払う養育費の額はどうなる?

権利者(受け取る側)および義務者(支払う側)の再婚は、養育費の減額または打ち切りの理由になることがあります。ただし、再婚したからといって直ちに養育費が免除されるといったものではありません。

この記事では、養育費の支払い義務が再婚によってどう変わるのか、養育費を減額・終了したいときの手続き、再婚相手の収入は考慮されるのかについて解説します。

目次

再婚しても必ず養育費が免除されるわけではない

養育費の支払い義務者が再婚した場合、個別の事情によって養育費の減額や免除が認められる可能性があります。ただし、再婚という事実だけで直ちに減額が認められるわけではなく、養育費の合意時には予測できなかった事情の変更が必要とされています。

「事情の変更」の例としては、義務者が再婚して扶養すべき家族が増えた場合や、義務者が失業して収入が大きく減少した場合、権利者が再婚して子どもを扶養する家族が増えた場合などがあります。

義務者とは、子どもとは離れて暮らし、養育費を支払う側の人をいいます。権利者とは、養育費を受け取って子どもを養育する側の人をいいます。

次の章では、再婚によって養育費が減額・免除される具体的なケースを解説します。

関連記事

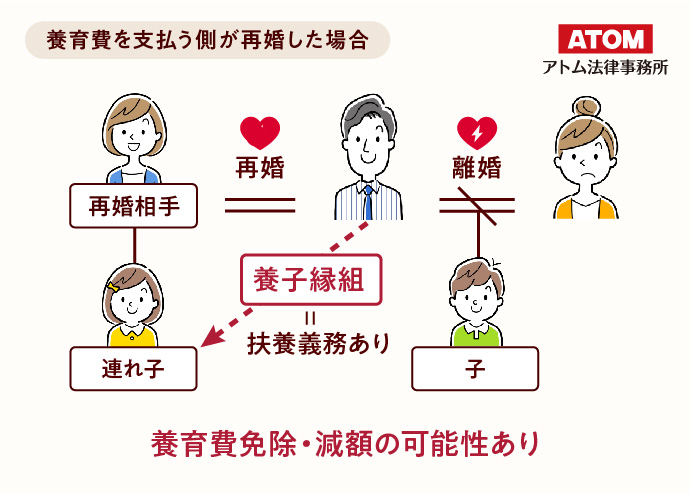

義務者(支払う側)の再婚で養育費が減額・免除されるケース

一般的に、義務者の再婚によって養育費の減額が認められやすいのは、以下のようなケースです。

再婚相手の子どもと養子縁組をした

再婚相手に連れ子がいて、その子と養子縁組を行った場合、義務者は新たに養子に対する扶養義務を負うことになります。扶養すべき子どもの人数が増加することで、従来の養育費を維持することが経済的に困難となるため、減額が認められる可能性が高くなります。

なお、相手方の連れ子と養子縁組をしていない場合は、連れ子に対する扶養義務を負わないため、実子に対する養育費には影響がありません。

再婚相手との間に子どもが生まれた

義務者と再婚相手との間に新たに子どもが生まれた場合も、養育費の減額が認められる可能性があります。

新しく生まれた子どもに対する扶養義務が発生するため、義務者の経済的負担が増加します。特に、再婚相手が専業主婦で収入がない場合や、育児のために働けない状況では、義務者の負担がより重くなるため、従来の養育費の維持が困難となり、減額が認められやすくなります。

再婚相手に収入がなく扶養する必要がある

再婚相手に稼働能力がなく、義務者が扶養する必要がある場合には、養育費減額の理由となり得ます。

ただし、再婚相手が健康で就労可能な状況にも関わらず働いていない場合は、潜在的な稼働能力があるとして、減額が認められない可能性もあります。

義務者が再婚して子をもうけ、再婚相手が育児休業中で収入がないという場合に、育児休業期間が終了するまでの間に限って養育費の減額を認めた事例があります。

再婚相手の育児休業中に養育費の減額を認めた審判例

福島家会津若松支審平19・11・9(平成19年(家)391号)

不倫で離婚した男性が元妻に月6万円の養育費を約束していたが、その3年後に再婚し長男が誕生。再婚相手が育児休業中で無収入となったため、現在の給料では生活が困難であるとして月3万円への減額を求めた事例。

裁判所の判断

「本件養育費条項の減額を認める期間は、同月までとし、その後必要があれば申立人において再度減額等の申立てをするのが相当である」

福島家会津若松支審平19・11・9(平成19年(家)391号)

- 育児休業中は月額3万円に減額を認定

- 妻の育児休業終了後は再度申立てが必要

- 養育費の合意時点で再婚し子をもうけることは予想できなかった

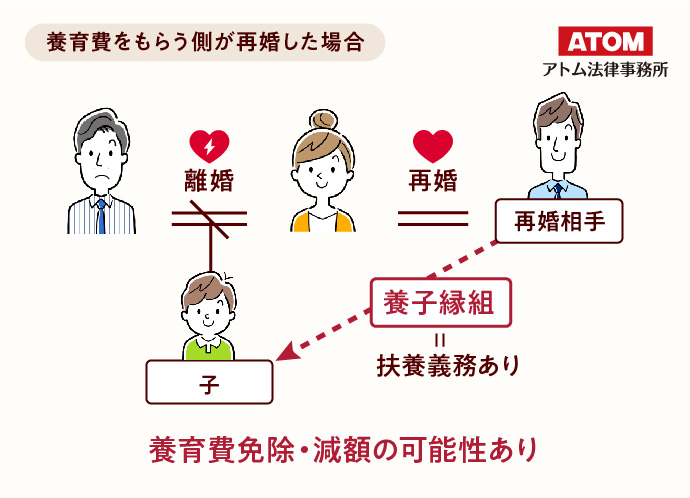

権利者(受け取る側)の再婚で養育費が減額・免除されるケース

養育費を受け取る側が再婚した場合も、支払うべき養育費が減額・免除となる場合があります。具体的には以下のようなケースです。

再婚相手が子どもと養子縁組をした

権利者が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組を行った場合、養親が第一次的な扶養義務者となり、実親(義務者)の扶養義務は二次的なものに変わります。

この場合、養親に十分な経済力があれば、実親の養育費支払い義務は減額または免除される可能性があります。ただし、養子縁組をしたら必ず免除されるわけではなく、養親の収入、家族全体の経済状況、子どもの生活水準などを総合的に判断して決定されます。

なお、再婚相手と養子縁組をしていない場合でも、その他の事情を考慮した上で養育費の減額が認められる可能性はあります。

養子縁組により養育費の減額を認めた事例

福岡高決平29・9・20(平成29年(ラ)136号)

父親は子ども一人あたり月額10万円ずつの養育費を支払っていたが、母親が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をしたため、養育費の免除ないし減額を求めた。原審判は月額7,734円への大幅減額を認定したが、母親が不服として抗告した事案。

裁判所の判断

「子の扶養義務は第一次的には親権者及び養親となったその再婚相手が負うべきものである」

福岡高決平29・9・20(平成29年(ラ)136号)

- 養親らだけで扶養できない不足分を実親が第二次的に負担すべき

- 生活保護基準の最低生活費を参考に不足額を算定し、一人あたり月額3万円が相当

- 母親の育児休業期間中は一人あたり月額4万円とする

再婚で養育費を変更したい場合の手続き

(1)当事者間の協議で決める

離婚後に養育費を変更したい場合は、まず当事者間で話し合いを行い、合意を目指すのが基本的な方法です。

合意に至った場合は、後のトラブルを防ぐため、必ず書面で取り決めを残しましょう。可能であれば公正証書を作成することで、法的により強い効力を持たせることができます。

話し合いの際は、子どもの最善の利益を最優先に考慮し、感情的にならずに客観的な事実に基づいて協議することが重要です。話し合いに不安がある場合は、弁護士に養育費減額の交渉を依頼することも可能です。

関連記事

・養育費の強制執行はどうやる?未払いの時の選択肢と手続きの流れ

(2)養育費減額調停・審判を申し立てる

当事者間での協議が整わない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停の申し立てを行います。

養育費減額調停とは、家庭裁判所の調停委員会の仲裁のもとで当事者同士が話し合い、合意を目指す手続きです。養育費の減額を求める側から、調停の申し立てを行います。

申立てには、裁判所が定める申立書や戸籍謄本などのほか、再婚による事情変更を証明する資料(婚姻届受理証明書、戸籍謄本、収入証明書、家計状況を示す資料等)の提出が必要です。費用は子ども一人あたり1,200円で、収入印紙で納めます。

養育費減額調停を行っても合意が難しい場合や相手方が調停に出席しない場合は、調停は不成立となり自動的に審判に移行します。審判の手続きでは、裁判官が一切の事情を考慮して養育費の額を決定します。したがって、調停を申し立てれば、双方が合意できなくても結論が出ることになります。

審判の結果に不満がある場合は、2週間以内に不服申し立て(即時抗告)を行えば、高等裁判所で審理をやりなおすことができます。

関連記事

再婚と養育費に関するよくある質問

Q1.養育費の算定時に再婚相手の収入も合算されますか?

養育費の算定には、両親の収入を用います。算定にあたって、再婚相手の収入を直接合算することは原則としてありません。

ただし、養育費算定表を使って計算した額をそのまま採用するのではなく、あらゆる要素を総合的に考慮した上で養育費の額を決定する場合も多いです。再婚相手の経済的支援により生活費が軽減されていると判断された場合は、その分も考慮して調整が行われる可能性もあります。

Q2.養育費を減額させないために養子縁組をしないのはアリですか?

法律上は養子縁組をしない選択は可能ですが、子どもの福祉の観点から慎重に検討する必要があります。

養子縁組をしなければ、再婚相手は子どもに対して法的な扶養義務を負わないため、元配偶者からの養育費減額の根拠は弱くなります。しかし、養子縁組は単に養育費の問題だけでなく、子どもの身分関係や相続権に関わる重要な制度です。

再婚相手と子どもが養子縁組をしなかった場合、子どもが再婚相手の戸籍に入ることができません。そのため、裁判所で子の氏の変更許可申立が認められない限りは、両親と子どもの苗字が異なる状態になる可能性があります。

また、養子縁組をしなければ子どもに相続権が生じないため、再婚相手が亡くなっても子どもは遺産を受け取れないことになります。

養子縁組をしていなくても総合的な事情を考慮して養育費の減額が認められる可能性はあるため、「養子縁組をしなければ絶対に養育費を減らされない」というわけではありません。養子縁組のメリットとデメリットを比較し、子どもの利益と福祉を最優先に考えて判断する必要があるでしょう。

Q3.再婚したら相手にバレますか?/相手の再婚を知る方法はありますか?

養育費を受け取っている間、再婚したことを元配偶者に通知しなければならないという法的義務はないとされています。

離婚時に「再婚したら相手に通知しなければならない」ということを離婚協議書・公正証書で義務付けてある場合もありますが、違約金などが定められていないかぎり、通知義務を履行しなかったからといってペナルティーを負うものではありません。

では、自ら通知しない限りは相手に再婚がバレないかというと、そうではありません。元配偶者が離婚したかどうかについては、相手の戸籍謄本を見れば分かる可能性があります。特に子どもがいる場合は再婚が発覚するケースが多いです。

元夫が元妻の再婚を知りたい場合

離婚時に妻が夫の戸籍から出るケースが多いかと思いますが、この場合、元夫は元妻の戸籍謄本を取ることができません。

ただし、夫婦の間に子どもがいる場合は、親として子どもの戸籍謄本を取ることが可能で、場合によっては子どもの戸籍謄本から元妻の再婚が分かります。

子どもの戸籍謄本で元妻の再婚が分かるのは、「子どもの苗字を変更する手続き」と「子どもを戸籍に入れる手続き」が行われている場合です。この2つの手続きをしてはじめて子どもは再婚相手と母親と同じ戸籍に入ることができます。

戸籍謄本を取った時に、子どもが再婚相手の戸籍に入っていれば、元妻が再婚していることが分かるのです。

元妻が元夫の再婚を知りたい場合

離婚時に妻が元夫の戸籍から出た場合、元夫の戸籍には除籍された者として名前が残ります。元妻は自分が記載された戸籍を請求することができるため、元夫の戸籍を取って再婚しているか確かめることができます。

ただし、離婚後に元夫が他の市区町村への転籍や分籍の手続きを行っていた場合は、除籍の記録が消えてしまうため、元妻が戸籍謄本を取ることができなくなります。

その場合でも、子どもが元夫と同じ戸籍に入っていれば親として子どもの入っている戸籍謄本を取ることができるため、夫が再婚しているかどうかが分かります。

まとめ

再婚したからといって自動的に養育費が減額・打ち切りされるわけではありません。重要なのは再婚に伴って生じる具体的な事情の変更です。

例えば、支払う側が再婚した場合、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたり、再婚相手との間に新しい子どもが生まれることで扶養家族が増え、養育費の減額が認められる可能性があります。

一方、受け取る側が再婚した場合も、再婚相手が子どもと養子縁組を行い第一次的な扶養義務者となったときは、実親の養育費支払い義務が減額・免除される場合があります。

再婚と養育費の問題は個別事情により判断が分かれる複雑な分野のため、離婚や養育費問題に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士

養育費を決めた時点で義務者が再婚することや再婚相手との間に子どもが生まれることが分かっていた場合は、事情の変更が予測できなかったとはいえないため、再婚を理由とした養育費の減額や免除は認められません。