養育費の減額はできる?減額調停の流れ・聞かれることを解説

離婚時に取り決めた養育費でも、離婚後に事情が変われば支払いが難しくなってしまうことは起こり得ます。離婚後に予測できない事情の変更があった場合、養育費の減額を請求することが可能です。

「事情変更」の例としては、義務者の収入の大幅な減少、義務者の再婚や新たな子どもの誕生、権利者の再婚などが挙げられます。

この記事では、離婚後に養育費を減額したい場合の話し合いの方法、養育費減額調停の流れや聞かれること、養育費の減額が認められる条件などについて解説します。

目次

養育費の減額が可能なケースとは?

離婚後に養育費を減額できる可能性はある

離婚時に決めた養育費は、必ずしも変更できないものではありません。

養育費を決めた時に予測できなかった重要な事情の変更が生じていれば、養育費の減額が認められます。

ただし、単に「支払いが苦しい」といった理由だけでは減額は認められない可能性が高いです。客観的に見て、養育費を決めた当時と比べて大幅な事情変更があったと認められる場合に限り、減額の可能性が生まれます。

また、養育費を決めた時点で事情の変更が予測できていた場合には、減額は認められません。

以下では、養育費の減額が認められる具体的なケースを紹介します。

「支払う側の事情」で養育費を減額できるケース

養育費を支払う側(義務者)の事情変更による減額が認められるケースは、以下のような場合です。

- 失業、病気、会社の業績悪化などで収入が減った場合

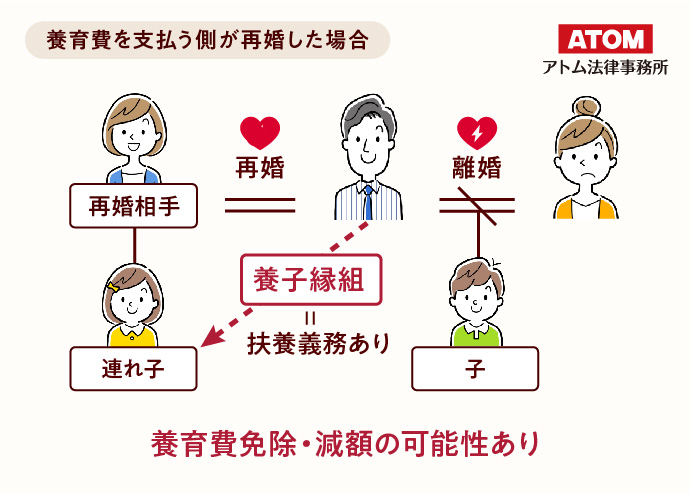

- 義務者が再婚し、再婚相手の子どもと養子縁組をした場合

- 義務者に新たに子どもが生まれた場合

義務者が子どものいる人と再婚した場合でも、再婚相手の連れ子と養子縁組をしない限りは連れ子を扶養する義務が生じません。そのため、自分の子どもに支払う養育費は減額されません。連れ子と養子縁組をした場合は、連れ子を養育する負担が生じるため、養育費の減額が認められる可能性があります。

支払う側の事情で養育費の減額が認められた事例

東京家審平18・6・29

父親は離婚後、両親の援助を受けつつ月額14万円(子2人分、1人7万円)という養育費を支払ってきたが、このままでは経済的に破綻するとして、養育費の減額を求める調停を申し立てた。

裁判所の判断

「双方の生活を公平に維持していくためにも、本件養育費約定により合意された養育費の月額を減額変更することが必要とされるだけの事情の変更がある」

東京家審平18・6・29

- 養育費を月額9万円(子2人分、1人4万5千円)に減額する。

- 養育費の合意額(14万円)が算定表標準額(約6万円)の2倍以上と高額である。

- 相手方も「14万円は臨時出費分も考慮した金額」と認めている。

- 父母の援助が他人からの借金によるものと判明し、援助が期待できなくなった。

「受け取る側の事情」で養育費を減額できるケース

養育費を受け取る側(権利者)の事情変更により減額が認められるケースは、以下のような場合です。

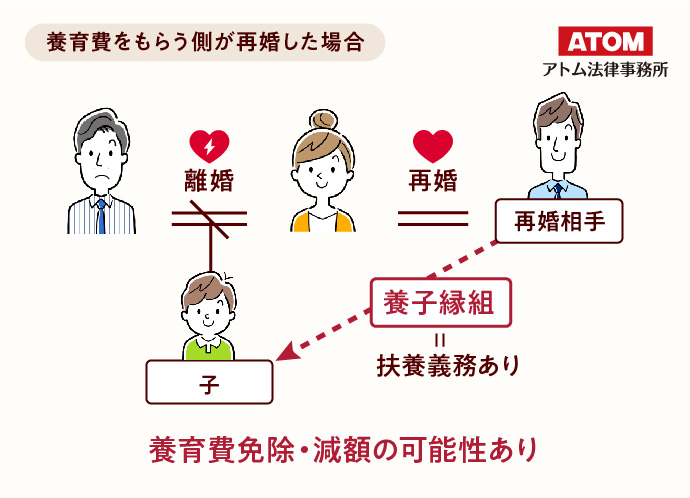

- 権利者が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合

- 権利者の収入が大幅に増加した場合

- 権利者が遺産相続などにより経済状況が大きく改善した場合

権利者が再婚して子どもが養子縁組をした場合は、新しい配偶者に子どもを扶養する義務が発生するため、元配偶者の養育費負担が軽減される可能性があります。ただし、権利者が単に再婚をしたというだけでは再婚相手に扶養義務は生じず、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合のみ養育費の支払い額を減額できると考えられています。

養育費を減額する方法は?

(1)当事者同士で話し合う

養育費の減額を求める場合、まずは当事者同士での話し合いから始めることが一般的です。

直接連絡を取り合うことが困難な場合は、弁護士を通じて交渉することも可能です。

話し合いにより合意に至った場合は、後のトラブルを防ぐため、合意内容を公正証書にまとめることをおすすめします。

ただし、離婚後に元配偶者と連絡を取って話し合うのは簡単ではありません。相手方が減額に応じない場合や、そもそも話し合いに応じてもらえない場合は、次のステップである調停手続きを検討する必要があります。

関連記事

(2)養育費減額調停を申し立てる

当事者間での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることができます。

調停では、裁判官と調停委員が中立的な立場で双方の話を聞き、合理的な解決策を模索します。

調停は非公開で行われ、双方が納得できる解決を目指します。調停でも合意に至らない場合は、審判手続きに移行し、裁判官が養育費の額を決定することになります。

参考

養育費減額調停とは?

養育費減額調停の流れ

養育費減額調停の流れは以下のとおりです。

養育費減額調停全体の流れ

- 申立人が家庭裁判所に調停申立書を提出

- 第1回の調停期日が双方に通知される

- 調停期日の実施(通常1か月に1回程度、1回2~3時間程度)

- 調停期日を繰り返し、合意に至れば調停成立

- 合意できない場合は審判手続きに移行

当事者が話し合いを行う「調停期日」は、1か月に1回程度の頻度で繰り返し行われます。当事者が養育費の減額に合意することができれば調停は成立となり終了しますが、合意が困難と判断された場合は、調停は不成立となり自動的に審判へ移行します。

審判手続きに移行した場合は、裁判官の下す審判が最終的な結論となります。審判に異議がある場合、2週間以内であれば不服申立て(即時抗告)を行うことができます。

養育費減額調停の必要書類

養育費減額調停の申立てに必要な書類は以下のとおりです。書式や書き方については裁判所のホームページをご確認ください。

養育費減額調停の必要書類

- 調停申立書(申立ての理由や減額を求める具体的な金額を記載)

- 子どもの戸籍謄本

- 申立人の収入に関する資料

- 申立手数料(収入印紙:子ども1人につき1200円)

- 連絡用の郵便切手

また、事情説明書や進行に関する照会回答書など、追加で資料の提出を求められる可能性があります。家庭裁判所では、家事手続案内といって調停や審判などの手続きに関する相談を無料で受け付けていますので、まずは管轄の裁判所に確認することをおすすめします。

養育費減額調停で聞かれること

養育費減額調停では、以下のようなことがよく聞かれます。

- 現在の収入・生活状況

- 子どもの生活費や学費

- 現在の養育費の合意内容・支払状況

- 再婚・家族構成の変更の有無

- 希望する養育費の金額

調停で状況の変更を主張するためには、それを裏付ける資料も用意しておきましょう。

例えば、収入の減少を主張する際には、源泉徴収票や確定申告書の写しなどの提出が求められる可能性が高いです。

養育費の減額請求をスムーズに進めるためのポイント

養育費減額の交渉や調停を成功させるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 減額したい意思はなるべく早く伝える

- 話し合いで合意が成立する見込みがない場合は、なるべく早く調停を申し立てる

- 事情が変わって養育費が払えないことの客観的な証拠を準備する

- 減額の根拠となる事情はすべて主張する

減額の始期(いつから減額が認められるか)は、原則として減額請求の意思を相手方に表明した時点とされるため、早期に相手方に意思表示するか、調停を申し立てることをおすすめします。

また、裁判所は一切の事情を総合的に考慮して判断するため、主張できる事情は漏れなく伝えることが大切です。その際、証拠は必ず用意しましょう。

相手方との交渉や裁判所での対応に不安がある場合は、弁護士に相談することで具体的なアドバイスを得られるでしょう。

まとめ|養育費の減額は話し合いまたは減額調停で

離婚後に養育費の減額が認められ得るのは、養育費を決めた時に予測できなかった重要な事情の変更が生じている場合です。

まずは当事者間で話し合うのが一般的ですが、それが困難な場合は家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。

養育費の減額調停では、客観的な証拠資料の準備と、調停委員や裁判官へ対応が成功のカギとなります。必要に応じて、弁護士など専門家への相談も検討してみてください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士

調停を経ずに最初から養育費減額の審判を申し立てることも可能ですが、裁判所の判断で調停に付されることも多いです。