養育費の強制執行はどうやる?未払いの時の選択肢と手続きの流れ

養育費の未払いは、子どもの生活や教育に深刻な影響を及ぼします。

こうした場合、養育費の支払を確保するための法的手段として「強制執行」が選択肢の一つになります。強制執行以外にも支払確保の手段は存在します。大切なのは、それぞれの方法のメリット・デメリットを十分検討し、それぞれのケースに応じて最適な対策を講じることです。

本記事では、養育費未払いへの対処法や、強制執行の具体的な手続き方法を詳しく解説します。未払いを防ぐための対策についてもご紹介します。

養育費の支払が遅れた場合は、お子様の将来を守るため、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。

目次

養育費の未払いが起こった場合の選択肢は?

養育費を回収するための選択肢

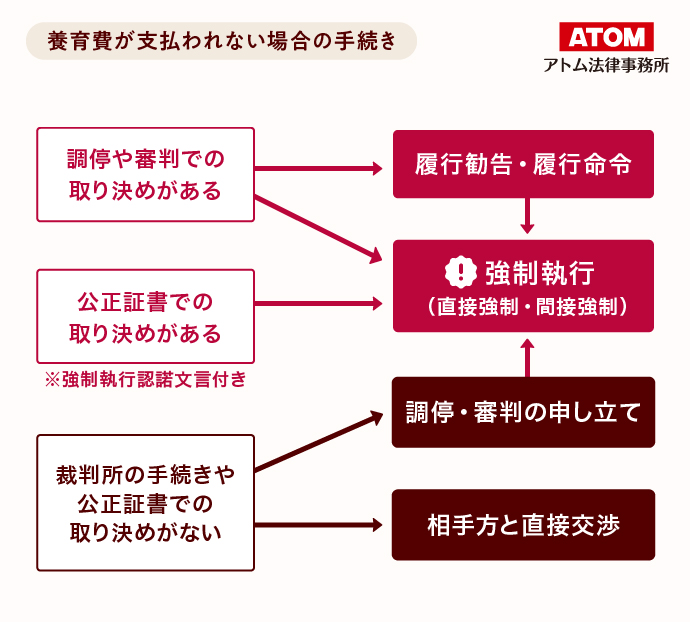

養育費が未払いとなった場合の支払確保の方法は、債務名義があるかどうかで変わってきます。

債務名義とは、金銭などの支払を受ける権利があることを証明する書類です。

具体的には、判決書、和解調書、調停調書、審判書、強制執行認諾文言付公正証書などが債務名義に当たります。

債務名義の有無や取り決めの方法によって、取り得る対処法は以下のように分かれます。

①直接交渉する、調停を申し立てる

養育費の調停や審判を経ておらず、当事者間での合意もない場合は、いきなり強制執行をすることはできません。この場合は、メールなど請求を行ったことが客観的に証明できる方法で、元配偶者に連絡をとってみるのが良いでしょう。

それでも未払いが続く場合は、弁護士に依頼して、任意の支払を求める督促状等を送ると反応がある場合があります。

弁護士の書面にも反応がない場合は、養育費分担請求調停を申し立てましょう。調停が成立したときに作成される調停調書は債務名義になるため、未払いがあった場合に強制執行を行うことができるようになります。

②履行勧告

調停や審判などで養育費について決まっている場合、とり得る手段としては、履行勧告・履行命令と強制執行があります。

履行勧告とは、調停等をした家庭裁判所は、権利者からの申出を受けて、義務者に対して支払を履行するよう勧告する手続きです。

費用がかからない点、義務者に心理的プレッシャーを与え任意の支払が期待できる点がメリットです。

他方、強制力はないため、無視されてしまえばそれ以上の効果がない点がデメリットです。

③履行命令

調停等をした家庭裁判所は、権利者の申立てに基づいて、義務者に対し、義務の履行(養育費の支払い)を命じることができます。これを履行命令といいます。

義務者が正当な理由なく履行命令に従わない場合は過料が科されます。しかし、過料は権利者に支払われるわけではないので、利用者は少ないのが現状です。

④強制執行

履行勧告等で未払いが解決しなかった場合、強制執行を検討します。強制執行は、公正証書や裁判所の手続きで債務名義を得ている場合に取れる手続きで、直接強制と間接強制の2種類があります。

直接強制

直接強制は、債務者の財産を差し押さえて、その財産から養育費の支払を受ける方法です。強制執行というと、一般的に直接強制のことをイメージしている方が多いでしょう。

差し押さえの対象となる財産は、預貯金、給与、退職金、不動産、動産などです。

養育費や婚姻費用の未払のケースで多いのは、預貯金や給与を差し押さえる債権執行のケースです。

間接強制

間接強制は、債務者に対し、一定期間内に義務を履行しなければ間接強制金を課すことを警告して、任意の支払を促す制度です(例えば、養育費の支払がないときは1日つき1,000円~3,000円程度が課される)。

債務者に差し押さえるべき財産がない場合、自営業者で継続的な安定した収入が見込まれない場合、会社員である債務者の給与債権を差し押さえると会社に居づらくなって退職するおそれがある場合などは間接強制を選択するメリットが大きいでしょう。

ただし、間接強制は、債務者に支払能力がない場合や養育費を支払うと債務者の生活が著しくひっ迫するときは行うことができません。

養育費の強制執行とは?手続きの流れは?

養育費の強制執行の特徴は?

ここでは、養育費の強制執行(直接強制)の特徴を詳しく解説します。養育費は、以下の特例によって回収可能性が高められており、他の種類の債権よりも権利者の保護が強く図られています。

①将来分の差し押さえも可能

定期的に支払期限が来る養育費の場合(毎月末日を支払期限としているなど)、未払があれば、未払い分だけでなく、まだ支払期限が来ていない将来分についても差し押さえることができます。ただし、将来分については、各支払期限が到来した後に受け取ることができます。

将来分も差し押さえることができるのは、義務者が継続的に支払を受ける金銭に限られます。例えば、給与や家賃収入が該当します。

将来分も差し押さえられるメリットは、1度差し押さえをしておけば、毎月不払があるたびに差し押さえをする必要がなくなる点です。これにより、権利者の負担は相当軽くなります。

しかも、給与債権等を1度差し押さえると、取り下げるまで差し押さえの効果が続きます。そのため、「義務者が任意に養育費を支払うようになれば取り下げる」という提案をすることで、自発的な支払を促しやすくなります。

(具体例)

毎月5万円の養育費を支払う調停が成立したにもかかわらず、4回分未払いとなっている。子の成人まで残り30か月、合計150万円ある場合、未払い分20万円と、将来分150万円の差し押さえが可能。

未払い分20万円→まとめて受取可能

将来分150万円→一括回収はできない。養育費の支払期限が毎月末日、義務者の給料日が毎月25日であれば、1月分の養育費は2月25日に支給される給与から受け取ることになる。

②差し押さえ禁止債権の範囲が縮小されている

強制執行で給与債権を差し押さえる場合、すべて差し押さえてしまっては債務者の生活が立ち行かなくなります。そのため、法律は、給与債権を差し押さえる場合、通常は、原則として4分の1しか差し押さえてはならないと規定しています。

しかし、養育費の場合は、特別に、給与債権の2分の1まで差し押さえることができるのです。

(具体例)

債務者の給与が月額20万円の場合、養育費を請求するための差し押さえであれば、10万円まで差し押さえることができる。(通常の場合、5万円しか差し押さえできない)

③債務者が自己破産しても養育費支払義務は当然にはなくならない

破産手続開始決定前に未払いとなっていた養育費については、破産手続に従って配当等による支払を受けます。それでも足りない分は、破産手続外で元配偶者に請求できます。

将来分の養育費支払義務は、たとえ元配偶者が自己破産してもなくなりません。

関連記事

・自己破産と離婚の最適なタイミングは?|メリット・デメリットを解説

養育費の強制執行を実行する前に考えておきたいこと

ここまでご説明したとおり、養育費の強制執行には特例が設けられており、未払分の回収が期待できます。

一方で、強制執行を実行することによるデメリットも事前に知っておく必要があります。

典型的なデメリットとしては、相手との感情的対立が深まる、強制執行手続に時間と費用がかかる、相手方が勤務先に居づらくなり退職や転職をしてしまうおそれがある、相手方に支払能力がない場合は費用倒れになるおそれが高いなどが挙げられます。

養育費の強制執行を実行する前には、これらのデメリットも考慮した上で、なお強制執行を行うメリットが上回るかを十分検討する必要があります。

これらの判断を適切に行うには、弁護士のアドバイスを受けるのが最もおすすめな方法です。強制執行を実行するかどうか少しでもお悩みの方は、事前に弁護士に相談するとあなたの悩みに最も適した解決策が得られるでしょう。

養育費回収の戦略

養育費不払の場合は、「履行勧告等により任意の支払を求める→応答がなければ強制執行」という流れが典型例の一つですが、これが絶対というわけではありません。

パターン①

相手が公務員や会社員ならすぐに行方をくらますおそれは低いと考えられるため、まずは任意の支払を求めてもある程度の実効性があります。

パターン②

相手が職を転々とするタイプの人間であったり、性格的に「逃げる」ことを厭わないタイプだと、任意の支払を求めた時点で今の仕事を退職してしまうおそれがあり、強制執行の難易度が高まります。

このようなタイプの相手に対しては、相手にこちらの動きを察知されないようにしつつ、当初から強制執行に向けて着々と動くという戦略が有効です。

早期に弁護士に相談して、相手のキャラクターや出方を予測した上で対応を行うことが一番の近道です。

強制執行手続の流れ

養育費の強制執行をする場合の大まかな流れは以下のとおりです。

養育費の強制執行の流れ

- 債務名義に執行文を付与する

- 債務名義の送達証明を取得する

- 債務者の住所を管轄する裁判所に強制執行を申立てる

- 差押命令の取得

- 金銭を回収する

強制執行手続が完了すると、権利者自身が義務者の勤務先など(第三債務者)に対し給与などの支払を求め、金銭を受け取ることができるようになります。

各手続きの内容や必要な費用については、『離婚の強制執行で未払い金を回収|養育費・慰謝料等の手続きの流れと費用』で詳しくご説明しています。ぜひご覧ください。

養育費の強制執行を成功させるためのポイント

養育費の強制執行を成功させるためには、相手の財産をできる限り調べることがポイントです。ここでは、相手方の財産を調査する3つの方法をご紹介します。

①弁護士会照会

1つ目は、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会です。

銀行名や支店名がわかっており、調停調書等の債務名義がある場合、相手方の口座の有無や預貯金残高等がわかる可能性があります。

この制度は、弁護士のみが利用できるものです。利用を検討している方は、弁護士に相談してみましょう。

②財産開示手続

2つ目は財産開示手続です。

財産開示手続とは、債権者の申立てにより、裁判所が債務者を呼び出して、債務者に財産の内容や勤務先などを陳述させる制度です。

正当な理由なく陳述をしなかったり、虚偽の陳述をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

債務者の勤務先や保有口座が分からない場合、従来であれば強制執行を諦めるケースも少なくありませんでした。しかし、財産開示手続を利用すれば、相手方の財産に関する情報を得られることが期待でき、強制執行の実施に向けた突破口になる可能性があります。

③第三者からの情報取得手続

3つ目は、第三者からの情報取得手続です。

第三者からの情報取得手続とは、裁判所が、権利者からの申立てにより、金融機関などに対し、債務者の預貯金に関する情報(取扱支店名、預貯金の種別、口座番号、残高など)の提供を命じる制度です。

養育費の場合、市区町村や日本年金機構に対し、勤務先など給与債権に対する強制執行の申立てをするのに必要となる事項の情報提供を命じるよう求めることができます。

養育費の未払いを防ぐための対策

養育費の合意に関する公正証書を作成する

養育費の未払いを防ぐには、債務名義を取得しておくことが非常に重要です。

当事者間の話し合いで養育費の支払について合意した場合は、合意内容を強制執行認諾文言付公正証書にしておくことをおすすめします。

口頭の合意だけだと、後日、元配偶者との間で支払金額や支払期間について争いとなる可能性が高いのです。

公正証書を作成する場合は、その作成過程についても、認識の違いが生じないよう注意しましょう。というのも、公正証書を作成した後に、錯誤を理由に合意内容の無効を主張するケースがあるからです。

こうした主張を防ぐために、養育費に関する合意が形成されるまでの過程が客観的にわかる状態で保存しておくのがおすすめです。例えば、メールでやりとりしてデータを保存しておく方法が考えられます。

最も安心なのは、協議段階から弁護士に関与してもらい、交渉過程で一つ一つ相手の合意を得ながら公正証書化する方法です。

弁護士が関与していれば、公正証書の文案作成やチェックも任せることができるため、将来のトラブル防止に効果的です。

法改正で強制執行の負担減

2020年の民事執行法改正により、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておけば、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用できるようになりました。これらの手続を活用すれば、養育費の強制執行が成功する可能性が高まります。公正証書を作成しておくメリットは従来に比べてますます高まっているといえます。

関連記事

定期的な支払状況の確認

養育費の支払いが適切に行われているか、定期的に確認しましょう。支払いが遅れがちな場合は、早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが未払いを防ぐ鍵となります。

養育費の強制執行は弁護士に相談!

養育費の支払が遅れた場合は、いち早く対処しなければ大きな後悔をすることになりかねません。

早期に対処するほど養育費の未払い分の回収が期待できるだけでなく、将来の履行確保にもつながります。

養育費の強制執行をお考えの方は、未払い養育費の回収を取り扱う弁護士にご相談されることをおすすめします。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士

初めて請求をした日より過去に遡った養育費請求は認められないケースがほとんどです。したがって、養育費の合意がない場合は、できる限り早く養育費請求調停を申し立てるのが現実的です。