第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

逮捕から刑事裁判までの流れとは?刑事裁判を回避するためには?流れを解説

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

- 逮捕から裁判までどんな流れで進行する?

- 刑事事件の裁判はどんな流れで何をする?

- 刑事裁判を回避するためには?流れに沿った対策は?

ニュースなどで見かける「刑事裁判」という言葉ですが、そこに至るまでの流れや、どんなことが行われているかをよく知らない人は多いのではないでしょうか。

この記事では逮捕から刑事裁判(判決言い渡し)までの流れと、逮捕後、刑事裁判を回避するために必要なことなどを解説していきます。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

目次

逮捕から裁判までの流れ

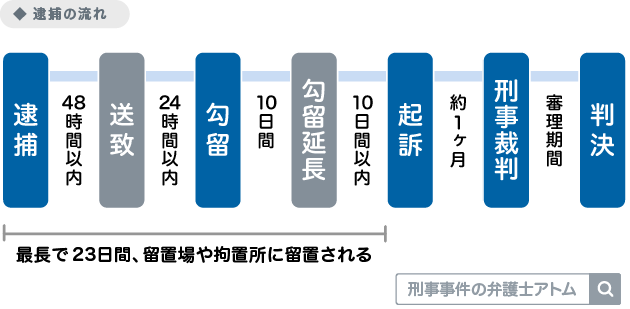

逮捕~検察への送致

逮捕

逮捕とは、罪を犯したと疑われている人(被疑者)が、身体拘束される刑事手続きのことです。捜査機関からみて、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがある場合、逮捕手続きが実施されます。

警察官に逮捕されると、留置場に入れられ取り調べを受けることになります。

初動の対応が特に肝心です。

逮捕されたら早く弁護士を呼んで、取り調べ対応についてアドバイスをもらうのがよいでしょう。

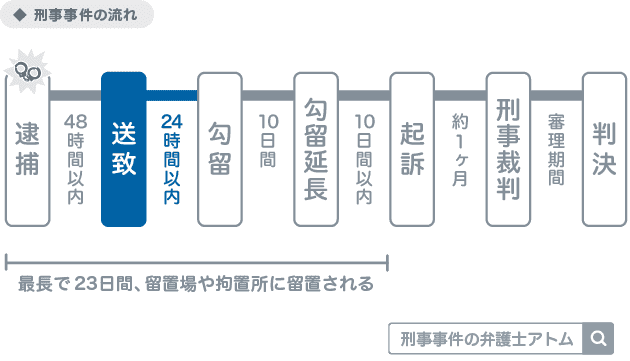

送致

送致(検察官送致)とは、警察官から検察官に対して、刑事事件を引き継ぐことをいいます。刑事事件の捜査資料、物的証拠のほか、逮捕事件では被疑者の身柄も検察官のもとに移動します。

警察は取調べなどで得た情報を材料に、検察官に送致するか、釈放するかの判断を48時間以内にすることになります(刑事訴訟法第203条 1項)。

原則として全事件は検察官に送致されますが、例外的に微罪の場合や、既に被害者との示談が成立しており被害者が刑罰を望んでいない場合には、送致されず事件が終了することもあります。

関連記事

・取り調べの対応はどうする?逮捕される可能性は?携帯で録音は違法?

・弁護士の接見|逮捕後すぐ面会可能!接見費用は?弁護士接見の必要性

送致~勾留請求

送致が決定されると、被疑者の身柄は検察官のもとに移され、次は検察官が24時間以内に裁判所に勾留請求をするか、釈放をするかの判断を行うことになります(刑事訴訟法第205条)。

勾留請求とは、検察官が被疑者を勾留して身柄拘束を続けることの許可を裁判官に求める手続きのことをいいます。

勾留が認められるのは、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ下記の要件を一つでも満たした場合です(刑事訴訟法第60条 1項)。

勾留が認められる場合

- 被告人が定まった住居を有しないとき

- 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

- 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

上記のような勾留の理由が認められる場合でも、「勾留の必要性」がなくなったときは、決定で勾留を取り消される可能性があります(刑事訴訟法87条1項)。

関連記事

・逮捕・勾留された家族と面会(接見)するには?差し入れは可能?

・勾留請求は阻止できる?勾留の要件や回避策は?刑事事件に強い弁護士

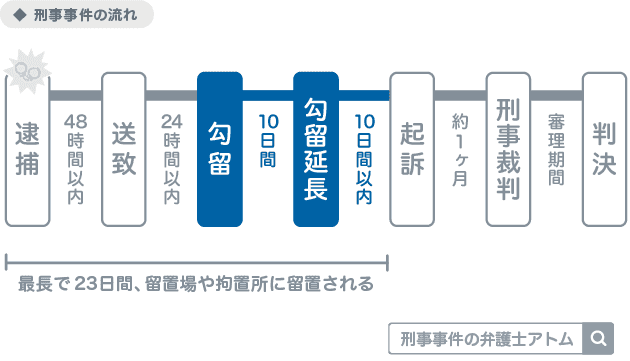

勾留~起訴・不起訴の判断

検察官の勾留請求が認められると、被疑者は刑事施設に最大20日間(原則10日+一度のみ10日だけ延長可能)勾留されます(刑事訴訟法第208条)。

この勾留期間に、検察官は被疑者を起訴するか否かの判断をすることになります。起訴とは、刑事裁判を提起して、裁判所に審理を求める手続きのことです。

担当検事が証拠を検討した結果、刑事裁判を開くべきだと考えた場合、起訴が決定します。

起訴を決定した場合は起訴後勾留(2か月+1か月ごとに延長可能)という扱いに移行します(刑事訴訟法第60条 2項)。

ただ起訴されたときから保釈申請をおこなうことができます。保釈金を準備できるかどうかにもよりますが、身柄釈放を目指すこと自体は可能です。

関連記事

・保釈申請の流れとは?保釈が通るまでの日数・時間・手続き方法を解説

・不起訴処分とは?刑事事件で不起訴を目指す方法と弁護士の役割を徹底解説

起訴の種類

起訴されると被疑者の呼び方が被告人に変わります。

起訴には「正式起訴」、「略式起訴」、「即決裁判手続」の3種類があります。

(1)正式起訴

正式起訴とは、公判請求とも┃呼ばれています。裁判所の公開の法廷で行われる、正式な裁判による審理を求める請求です。通常、起訴されてから刑事裁判の開廷まで、約1~2か月ほどかかります。

(2)略式起訴

簡易裁判所が審理できる事件のうち、被疑者の同意がある場合に、検察官が「捜査を踏まえた結果、被疑者に『100万円以下の罰金又は科料の刑罰を与えること』が相当である」と判断したとき、書面のやりとりのみの簡略化された手続きで刑罰をうけさせることを求める請求です。

略式起訴された場合、略式裁判手続きが実施されますが、必ず有罪になります。

勾留されている場合は起訴された当日に略式命令の謄本が交付され、在宅事件の場合には通常、起訴されてから2週間~1か月前後で自宅に略式命令が届きます。

(3)即決裁判手続

特に争いのない簡素で明白な事件について、証拠調べが速やかに終わると見込まれる場合に、原則としてその日のうちに判決の言い渡しまで行うやや簡素化された手続きです。

正式起訴されると刑事裁判が始まる

刑事裁判は検察官が被告人を追及し、弁護人が被告人を弁護します。そしてそれらのやり取りを踏まえて裁判官が判決を言い渡す、という流れで進められます。

それでは具体的な流れを見ていきましょう。

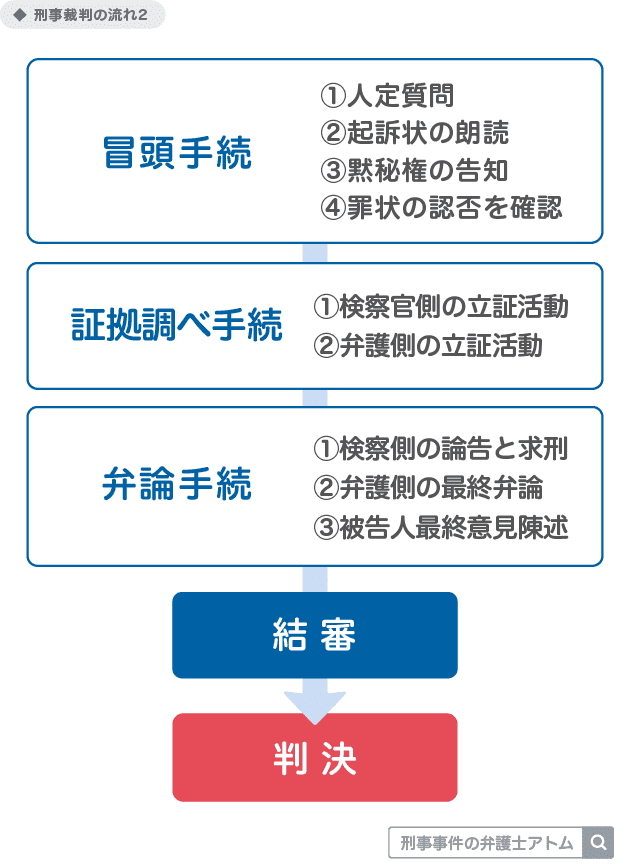

冒頭手続

冒頭手続とは裁判を開廷するにあたり、前提となる事実確認を行う手続きです。

手続きは以下の流れで進行されます。

①人定質問

裁判官が被告人に名前や生年月日などを質問し、人違いではないことを確認します。

②起訴状朗読

起訴状には、被告人が犯したと疑われる犯罪事実が書かれています。

それを検察官が読み上げることで、これから審理していく対象を明確にする目的があります。

③黙秘権告知

裁判官が被告人に対し黙秘権などの説明をします。

黙秘権とは、被告人が有利・不利を問わず一切の供述を拒むことができる権利で、黙秘権を行使したからといって、それを理由に不利益な判決を受けることはありません。

④罪状認否の確認

ここでは被告人に罪を認めるかどうかを尋ねます。

被告人が罪を認めた場合には、犯した罪に対してどの程度の刑罰を与えるべきかを審理していく量刑裁判になります。

量刑裁判に進んだ場合は、あらかじめ弁護人と相談し、より短い刑期を目指すか、執行猶予付きの判決を目指すかなどを決めておく必要があります。

一方で起訴事実を全面的に否定した場合は、無罪判決を求めて争う裁判となります。このような事件のことを否認事件といいます。

証拠調べ手続

裁判官が証拠を調べながら、有罪・無罪や量刑の判断をするのに必要な事実を確認していく手続きです。

①冒頭陳述

まずは検察官が被告人の経歴や犯行に至るまでの経緯をはじめとする、事件の全体像を語ります。

弁護側は公判前整理手続が行われた場合と、裁判員裁判の場合以外では必ずしも陳述する必要はありません。

公判前整理手続とは、裁判が開廷する前に、事件の争点や証拠などを弁護側、検察官側、裁判官側を交えて確認することをいいます。

②検察官側の立証

刑事裁判は検察官側が被告人の犯罪を立証して、弁護側がそれに反論をするという流れで行われます。そのため、まずは検察官側の立証からはじまります。

検察官が証拠の取り調べを請求し、これに対する弁護側の意見を聴いた上で、裁判所はその証拠を採用するかどうかを判断します。その後は証人であれば尋問、証拠物であれば展示などの方法で、各証拠の取り調べが行われます。

③弁護側の立証

続いて弁護側の立証がはじまります。検察官側の立証と同じ流れで証拠を提出して進められます。

④被告人質問

被告人に対して行われる質問です。

ここでは犯行と情状に関する両方の質問が認められており、内容によっては黙秘権を行使することもできます。

弁論手続

弁論手続とは裁判の総括をする手続きです。

①検察官の論告・求刑

まずは検察官が論告(被告人の罪を暴き、いかに悪質かを主張すること)を行います。同時に被告人に対して求めるべき刑罰も主張します。

②弁護側の弁論

続いて弁護側が弁論を行います。「被告人には汲むべき事情があるため刑罰を軽くしてほしい」「罪を犯していないので無実にすべき」という主張をします。

③被告人の最終意見陳述

最後に被告人が事件についての意見を述べます。

これは証拠調べ手続の被告人質問とは異なり、検察官から反対尋問をされることはありません。

以上の手続きに関して、罪状認否で罪を認めている場合には1回(1時間程度)の公判で終了することが多いです。ですが罪を認めていない場合や、一人の被告人が複数の罪で起訴されている場合には、第2回、第3回と何度か公判が開かれることもあります。

すべての手続きが終了すると刑事裁判は結審し、判決の日時が指定されます。

判決言い渡し

判決が言い渡される日には、必ず被告人は出廷しなければなりません。

証言台の前に立って判決を聞くことになります。

判決の言い渡しが終わると刑事裁判は一通り終了となります。

もし第一審判決に不服がある場合は、高等裁判所の審理を求めて、控訴することができます。

さらに高等裁判所の判決にも不服がある場合には、最高裁判所の審理を求めて、上告することができます。

関連記事

・刑事事件の控訴とは?控訴期間は14日間!控訴に強い弁護士の見極め方

逮捕後に刑事裁判を回避するためには…

逮捕後に刑事裁判を回避するためには不起訴処分を獲得する必要があります。

不起訴処分となれば刑罰を受けないことはもちろん、前科がつくこともありません。

では不起訴処分を獲得するにはどうすれば良いのか見ていきましょう。

まず、素直に罪を認める場合の対応を確認していきましょう。

被害者との示談を成立させる

自分の罪を認める場合は、起訴猶予という不起訴処分を目指すことになります。

「起訴猶予」とは、たとえ刑事事件の犯人であっても「刑事裁判にかけるまでの必要はない」と検察官が判断した場合にだされる、不起訴処分のことです。

このような不起訴処分を目指すにあたり非常に重要になるのが、被害者と示談を成立させることです。

示談が成立したということは、当事者間での解決が得られていることを意味します。

そのため、検察官も刑罰を科すほどではないと判断する場合が多く、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

関連記事

・刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説

被害者に損害賠償をする

被害者に損害賠償を払うことも不起訴処分の獲得につながることがあります。損害賠償を行うことで、犯した罪に対する反省と、被害者への謝罪の気持ちを示すことができます。

反省や謝罪の気持ちは、検察官が起訴するか否かを判断する際に考慮されるため、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

また、被害者がいない犯罪の場合には贖罪寄付をすることも有効です。

贖罪寄付とは、被疑者が公益活動をしている団体などに寄付をすることです。贖罪寄付を通じて罪に対する反省や罪を償いたいという被疑者の意思を示すことができます。

被害者がいない事件の例

- 大麻取締法違反

- 無免許運転(人身事故などを起こしていない場合)

- 飲酒運転(人身事故などを起こしていない場合)

など

冤罪の場合は否認を貫き通す

冤罪事件の場合には逮捕後も否認を続けることで不起訴処分となることがあります。冤罪事件では有力な証拠が見つからず、被疑者の自白に期待しながら進行する場合もあります。

一度自白をしてしまうと後から撤回するのは難しいので、冤罪事件で自白をしないことはとても重要なことです。

逮捕や刑事裁判、今後の流れを無料相談?

不起訴処分を目指すなら弁護士に相談を

刑事裁判の不起訴処分獲得のためには、早期に弁護士に相談することが大切です。

被害者の方との示談によって、逮捕や刑事裁判を回避できるケースもよくあります。

ただし逮捕・勾留できる期間にはタイムリミットがあるので、検察官は起訴を急ごうとします。その中で被害者の連絡先を入手し、示談交渉を行うのは刑事事件に強い弁護士でないと難しいでしょう。

そのため、刑事事件に強い弁護士にできる限り早くご相談いただくことをおすすめします。

弁護士相談のタイミングが早ければ早いほど、その事件で不起訴を目指すためにはどのような方針で進めるのが効果的なのか、など沢山の情報を得ることができるでしょう。

24時間つながる相談予約窓口は?

アトム法律事務所では警察介入後の刑事事件の場合、30分の無料相談を行っています。

しかも相談予約は24時間365日、土日夜間、深夜早朝を問わず年中無休で受付中です。

すでにご本人が逮捕されてしまった場合は、ご家族でも弁護士相談可能です。

ご家族からの要請で、留置場に弁護士を派遣できる「初回接見出張サービス(初回1回限り・有料)」も実施しています。

まずはお見積りだけでも、お気軽にお問い合わせください。

ご自身や大切な人の日常生活を守るためにも、不安をやわらげるためにも、弁護士相談や初回接見サービスをとおして、まずは弁護士との相談を試してみてください。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了