第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

勾留請求とは?勾留の要件や阻止する方法は?

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

刑事事件で逮捕されると、その後も「勾留」という手続きで身柄が拘束される可能性があります。

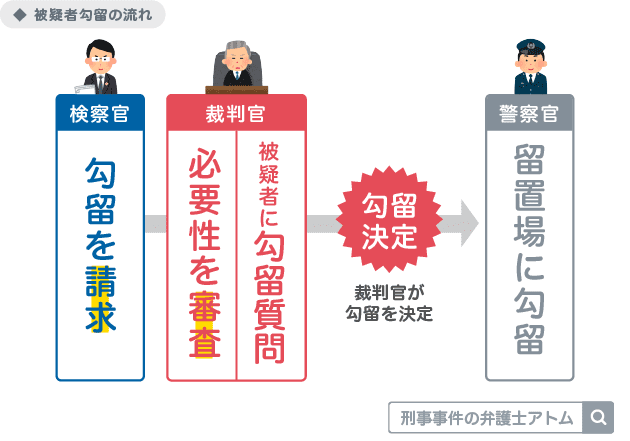

逮捕後は、検察官が勾留を請求し、裁判官が勾留の必要性を判断する流れとなります。勾留が決まると、原則10日間、最大20日間留置場に身体拘束されるおそれがあります。

勾留が認められるには、以下の3つの要件が必要です。

勾留の要件

- 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること

- 勾留の理由があること

- 勾留の必要性があること

勾留請求や勾留決定を阻止するためには、弁護士を通して勾留要件を満たさないことを効果的に主張することが重要です。

ご家族が逮捕された場合や、逮捕の可能性がある場合は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談しましょう。

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをすることが可能です。最短で当日対応可能な場合もございます。

まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

勾留請求とは?

勾留請求とはどんな手続き?

勾留請求とは、逮捕された被疑者について、検察官が裁判官に対して勾留を求めることです。勾留は被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で行われ、認められれば通常10日間、延長された場合は最長で20日間、身柄が拘束されます。

刑事事件で逮捕された被疑者は、警察の捜査を受けたあと、検察に送致されます。

検察官が「被疑者を勾留すべきだ」と考えた場合、裁判官に勾留請求書を提出し、勾留請求をおこないます。

勾留請求を受けた裁判官は、被疑者が勾留要件を満たしているかを確認します。裁判官が勾留請求を認容したら、勾留されることが決定します。

一方、勾留されなかった場合、被疑者は釈放されて日常生活に戻ることができます。

勾留が決まると、被疑者勾留の期間に入ります。その後、起訴されると被告人勾留に移ります。

被疑者勾留と被告人勾留の違い

| 被疑者勾留 | 被告人勾留 | |

|---|---|---|

| 勾留場所 | 留置場 | 拘置所 |

| 期間 | 起訴されるまで | 起訴されてから 裁判が終わるまで |

| 期限 | 原則10日(最大20日) | 原則2か月(延長可能) |

起訴される前の「被疑者勾留」の期間は、警察署の留置場などで生活し、取り調べに呼ばれれば応じるといった生活を送ります。

起訴されてから裁判が終わるまでの「被告人勾留」の期間は、留置場か拘置所で寝泊まりし、刑事裁判の期日に呼ばれれば裁判所へ出廷するといった生活を送ります。

この間、被疑者は学校や会社に行くことができず、社会生活に大きな影響が出てしまいます。

そのため、ご家族が逮捕されてしまったら、勾留されるのを阻止するために動いていく必要があるでしょう。

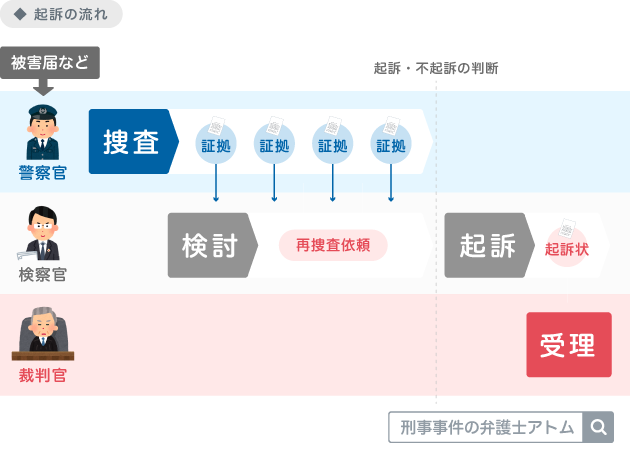

勾留請求の流れは?

(1)警察が逮捕→検察官へ送致

刑事事件をおこして警察に逮捕されると、まずは警察署で取り調べを受けます。

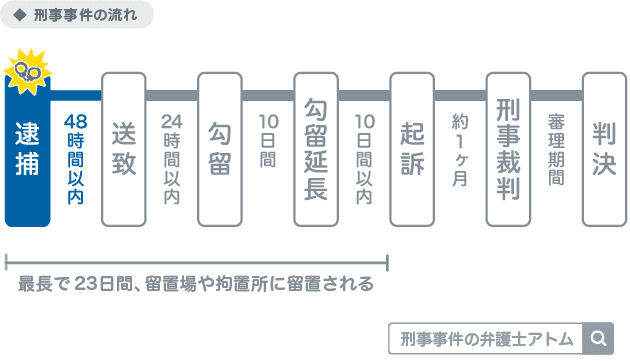

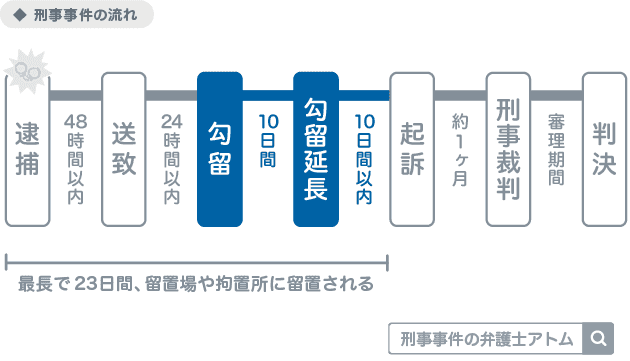

警察に逮捕されてから48時間以内に、警察から検察官へ事件が引き継がれます(送致)。

関連記事

・逮捕後の留置期間は?勾留との違いや留置場での面会方法などを解説

(2)検察官の勾留請求

検察官送致後は、検察官のもとで取り調べを受けることになります。そして検察官によって留置の必要性があると判断された場合は、検察官から裁判官に対して「勾留請求」がだされます。

なお被疑者勾留の勾留請求には、時間制限があります。警察に逮捕されてから72時間以内、かつ検察官のもとに着いてから24時間以内に、勾留請求はおこなわれます。

なお、勾留請求は土日祝日でもおこなわれます。

(3)裁判官の勾留質問

その後、勾留請求を受けた裁判官によって、勾留されるかどうかが決定されます。

裁判官によって勾留の裁判が開かれ、被疑者に勾留質問をする等して、勾留すべきかどうかが吟味されます。

勾留質問では、被疑事実に対する弁解を聞かれたり、勾留の要件に関する筆問を受けたりします。

東京地方裁判所の場合、検察官から勾留請求があった翌日に勾留質問をおこない、勾留決定の判断をくだすことが多いと言われています。

(4)勾留決定・勾留状の発付&執行

裁判官によって勾留決定がだされたら、勾留状が発付されて、いよいよ勾留されることになります。

勾留請求された日から、10日間勾留されるのが原則です。

ただし、一定の要件を満たせば勾留期間の延長も可能です。検察官によって勾留延長請求がされた場合は、さらに10日以内の期間、勾留が延長されることもあります。

勾留延長が認められれば、逮捕されてから最大約23日間身柄拘束を受け続けることになります。

(5)勾留期間の満了後→起訴 or 不起訴

勾留期間の満期がきたら、起訴・不起訴・処分保留のいずれかになります。

起訴とは、検察官から裁判所に対し、刑事裁判を開くことを求める手続きです。

起訴後の被告人勾留には、原則として起訴から2か月までという決まりがあるものの、一定の要件を満たせば延長することも可能なため、裁判が終わるまで長期間にわたり勾留が続く可能性があります。

不起訴になったら、前科がつくこともなく事件終了となり、釈放されます。

関連記事

・逮捕された後の流れは?逮捕後の勾留・起訴・釈放について解説

勾留の3つの要件

勾留の要件は、(1)罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること、(2)勾留の理由があること、(3)勾留の必要性があることの3つです。

勾留は国家権力が国民の自由を奪う手続きですから、どんな場合でもできるわけではなく、これらのの要件を満たさなければできません。

勾留の要件

- 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること

- 勾留の理由があること

- 勾留の必要性があること

勾留の要件(1)「相当な理由」があること

1つ目の勾留の要件は「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」です。

すなわち、その人が犯罪をおこなったことがある程度強く疑われる場合でなければ、勾留されないということです。

ここでいう犯罪の「相当な」嫌疑とは、通常逮捕の場合よりも高いものが要求されます。

起訴されるくらいの嫌疑は不要です。しかし、勾留における「相当」の嫌疑とは、逮捕された時点に比べれば、かなり疑いの目が向けられている状況といえるでしょう。

勾留の要件(2)「勾留の理由」があること

刑事事件について相当な嫌疑があるとしても、勾留すべき理由がなければ勾留されることはありません。

刑事訴訟法60条1項が、3つの理由を定めています。

裁判所は、(略)左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

刑事訴訟法60条1項

一 被告人が定まつた住居を有しないとき。

二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

これらのうち、最低1つでもなければ勾留の要件は満たされません。それぞれについて詳しく見てみます。

住居不定(60条1項1号)

住居不定とは、条文上は「定まった住居を有しない」という表現になっています。

裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

刑事訴訟法60条1項柱書

「定まった住居を有しない」とは、住所や居所を有しないという意味です。

具体的には、野宿、簡易旅館(カプセルホテルetc.)で寝泊まりしている、住居が判明しないといった事情があれば、住居不定に該当します。

刑法の過失傷害罪(法定刑は、30万円以下の罰金、拘留、科料)については、この住居不定の場合に限り、勾留されます(刑訴法60条3項)。

以下で説明する、証拠隠滅や逃亡のおそれといった勾留の要件(刑訴法60条1項2号、同3号)は適用されません。

罪証隠滅のおそれ(60条1項2号)

罪証隠滅のおそれがあるという要件に該当する場合、勾留される可能性があります。

罪証隠滅のおそれがあると判断されるのは、犯罪に関する物的証拠を捨てたり、共犯者と口裏合わせをしたり、被害者を脅して証言を変えさせたり、目撃者の口封じをしたりする具体的・現実的可能性がある場合です。

罪証隠滅のおそれがないと判断してもらうためには、以下のような事情があると有利でしょう。

罪障隠滅のおそれがない場合(一例)

- 被害者・目撃者の連絡先を知らない

- 被害者とすでに示談が成立している

- 共犯者がいない(そのため口裏合わせの心配がない)

- 証拠は押収済み(そのため隠滅すべき証拠がない)

- 事案が軽微であるため、重大な刑罰が科される見込みがない(そのため証拠隠滅をする動機付けがない)

etc.

逃亡のおそれ(60条1項3号)

逃亡のおそれがあるという要件に該当する場合、勾留される可能性があります。

「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」(逃亡のおそれ)とは、被疑者・被告人が所在不明になるおそれがあることを意味します。

逃亡のおそれの要件は、被疑者の生活状況、犯罪の軽重・態様、その他諸般の事情から判断されます。

逃亡のおそれが無いと判断してもらうためには、以下のような事情があると有利でしょう。

逃亡のおそれがない場合(一例)

- 生活状態が不安定でないこと

・配偶者や子供がいる(そのため家族を捨ててまで逃亡するとは考えらない)

・定職がある

・持ち家に住んでいる - 処罰を回避する目的で身を隠そうとしていないこと

・起訴猶予、罰金刑、執行猶予判決がみこまれる

・前科前歴がない

・組織的犯罪ではない(そのため逃亡を手助けする人物がいない)

etc.

勾留の要件(3)「勾留の必要性」があること

上記の事情が認められる場合でも、「勾留の必要がなくなったとき」(刑事訴訟法87条1項)は、勾留されません。

(略)勾留の必要がなくなつたときは、(略)決定を以て勾留を取り消さなければならない。

刑事訴訟法87条1項

勾留の必要性とは、勾留することが相当でないと認められる場合のことをいいます。

この勾留の必要性の有無は、勾留によって得られる捜査上の利益よりも、勾留によって生じる権利・利益の侵害が明らかに均衡を失する場合、否定されることになります。

勾留の必要性が無いと判断してもらうためには、以下のような事情があると有利でしょう。

勾留の必要性がない場合(一例)

- 身元引受人によって出頭が確実に見込まれる

- 扶養家族がいる

- 家族を介護する必要がある

- 学生である。入学試験がある

- 健康状態がわるく、命があやぶまれる

勾留を阻止する方法は?

勾留が決定する前の段階では、(1)検察官の勾留請求を阻止する方法と、(2)裁判官の勾留決定を阻止する方法で勾留の回避を目指します。

勾留が決まった後でも、(3)準抗告や(4)勾留延長の阻止によって早期の釈放を目指します。

起訴後は、(5)保釈の手続きで身柄の解放を目指します。

(1)検察官の勾留請求を阻止する

検察官が勾留請求をしない判断をすれば、勾留されることはありません。

検察官に勾留請求をさせないようにするには、弁護士から、検察官に対して「勾留請求に対する意見書」を提出することが考えられます。

意見書のなかでは、勾留の要件を満たしていないことを述べることになります。

検察官に電話面談をおこない、検察官が勾留請求をしようと考えている理由を聞き出し、その点に反論をするという対策もあり得るでしょう。

令和3年度、勾留請求された割合、勾留請求が却下された割合については、犯罪白書を見ると分かります。

令和3年度の身柄率は34.1%、そのうち勾留請求された割合は94.3%、勾留請求が認められなかった割合(却下率)は4.1%でした。

逮捕される割合は約3割と低いものですが、そのうち勾留請求される事件は約9割にのぼることが分かります。そして、勾留請求された事件のほとんどが、実際に勾留されているといえそうです。

(2)裁判官の勾留決定を阻止する

勾留請求がされても、裁判官が勾留決定をしなければ、勾留を阻止することができます。

勾留の裁判が始まるまでに、弁護人から裁判官に面談を申し入れ、勾留の要件を満たしていないことを説得する弁護活動を行う必要があるでしょう。

対面での交渉のほか、勾留請求の却下に対する意見書をファックス送信したり、電話面談をしたり等、裁判官を説得する手段は様々です。

裁判官が弁護士の面談に応じるのは、勾留質問当日の午前11時頃までとも言われているので、すみやかな弁護活動が必要とされます。

勾留請求が却下されるとその後、釈放となります。ただし、勾留請求却下に対して、検察官が不服申し立てをして、勾留請求却下が取り消され、再び勾留されるという流れもありうるでしょう。

(3)準抗告を申し立てる

裁判官によって勾留が決定されたら、準抗告という不服申し立てをおこないます。

準抗告では、勾留の要件が満たされていないことを主張していくことになります。

準抗告が認められれば、早期釈放がかないます。かりに準抗告が認められなくても、準抗告をおこなうことで、事件に対する裁判所の見方が分かったり、今後の勾留延長請求について慎重な判断をうながしたりする効果があるでしょう。

準抗告のほかにも、勾留取消、勾留理由開示といった制度が活用できるケースもあります。

また、ご親族の葬儀等に出席したい時は、勾留の執行停止という制度を利用することで、一時的に釈放がかなう場合があります。

(4)勾留延長を阻止する

最初の10日間の勾留期間が満了しても、検察官が起訴・不起訴の判断ができないような場合は、「やむを得ない事由」があるとして、さらに勾留が延長されることもあります。

勾留延長の要件とされる「やむを得ない事由」に該当する事情としては、被疑者取り調べ未了、捜査未了といった事情が挙げられます。

弁護人としては、取り調べを続ける必要があるのか、捜査に怠慢がなかったか等を吟味します。

そして、勾留延長を阻止するために、勾留延長の要件である「やむを得ない事由」が認められないという反論を出すなどの対処を取ります。

(5)起訴後は保釈請求をする

起訴されて刑事裁判にかけられる被告人となった後も、裁判に出席しないおそれがあるとき、証人に会って証言を変えさせるおそれがあるとき等は、勾留が続きます。

被告人勾留から早く解放するためには、保釈という手続きをとり、釈放を求めることになります。保釈してもらうには、保釈の法律上の要件を満たすとともに、保釈金の納付が必要です。

被告人の勾留期間は、基本的に2か月ですが、勾留の要件を満たせば、その後1か月ごとの更新も可能とされています。

すぐに終わる裁判であれば更新する必要はありませんが、審理が長期化する裁判の場合、被告人勾留の期間が更新されることもあるのです。

関連記事

被害者との示談で勾留阻止できる?

被害者との示談は、勾留を回避する有力な材料となります。

示談が成立すれば、逃亡や証拠隠滅のリスクが低下すると判断され、勾留が認められづらくなる可能性があります。

また、被害者から「処罰を望まない」という意思表示を得ることで、早期の釈放や不起訴処分などを実現できる可能性が高まります。

示談が勾留回避に有効な理由

- 被害者と和解済みなので、被害者への働きかけの心配がない

- 被害の回復に努めている姿勢が評価される

- 示談書に「処罰を望まない」旨の文言(宥恕文言)があれば、なお効果的

示談にはこのようなメリットがあるため、被害者のいる事件では、早急に示談交渉を始めるのがよいといえます。

示談交渉は弁護士にまかせるのが一般的です。罪証隠滅のおそれがあるため、捜査機関が被害者の連絡先を教えてくれず、連絡をとることさえできない場合が多々あるからです。

関連記事

・刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説

・示談金の相場は?刑事事件の示談交渉とはどんなもの?示談金相場まとめ

【解決実績】勾留を回避した事例

事例(1)勾留請求を阻止したケース

アトム法律事務所の弁護士が、勾留請求の阻止に成功した事例です。

児童買春で逮捕されたが、勾留請求を回避した事例

SNS上で知り合った18歳未満の被害児童に、3万円を渡しホテルで性交等をしたとされるケース。約3ヶ月後に自宅に警察が来て児童買春・児童ポルノ禁止法違反として逮捕された事案。余罪あり。

弁護活動の成果

検察官に意見書を提出し勾留請求を回避し早期釈放を実現。被害者と宥恕条項付きの示談を締結し、嘆願書も取得。不起訴処分を獲得した。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

この事案では、弁護士が検察官に勾留阻止の意見書を提出したことで、勾留請求を阻止することができました。また、宥恕文言(「加害者の処罰を望まない」という被害者の意思表明)つきの示談が成立し、不起訴処分を獲得できました。

児童買春事件では、勾留を阻止できるケースも多いです。

事例(2)勾留決定を阻止したケース

路上痴漢をおこなって逮捕された事件について、アトム法律事務所の弁護士が裁判官を説得したことで、勾留請求を却下させた事案です。

路上での強制わいせつで逮捕されたが、勾留決定を阻止できた事例

帰宅途中の女子高生のあとをつけ、路上で背後からスカート内に手を入れ臀部を触る等したとされた強制わいせつの事案。

弁護活動の成果

裁判官に意見書を提出し、勾留決定を阻止。早期釈放を実現した。また、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し不起訴処分を獲得した。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

本事案で弁護士は、裁判官に勾留阻止の意見書を提出したほか、電話面談の申し入れなどを行い勾留請求を却下させました。

また、被害者の方に謝罪と賠償を尽くした結果、示談が成立し、不起訴処分となりました。

事例(3)準抗告で勾留を回避したケース

アトム法律事務所の弁護士がおこなった準抗告が認容された事案です。

会社の後輩を投げ飛ばして傷害で逮捕されましたが、勾留決定に対する準抗告が認容されて釈放となりました。

会社の後輩を投げ飛ばしたが、準抗告が認容され釈放された事例

酒に酔って、路上で会社の後輩男性を投げ飛ばすなどしたとされるケース。通行人が通報し警察官らに取り押さえられた傷害の事案。

弁護活動の成果

勾留決定に対する準抗告が認容され、早期釈放を実現。被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

本事案では、身柄拘束が続くことにより、加害者の仕事に大きな影響が出てしまうことが見込まれました。そこで、上司からの上申書を裁判官に提出して準抗告を申し立てたことで、早期の身柄解放を実現しました。

事例(4)保釈を実現したケース

過去、アトム法律事務所であつかった事件において、保釈が認められた事例には以下のようなものがあります。

| 保釈 | 事案 | |

|---|---|---|

| 1 | 〇 | 大麻の単純所持。 合理性のない否認から、罪を認める供述に転じたことで、起訴直後に保釈が認められた。 |

| 2 | 〇 | 妻へのDV(傷害事件)。 起訴直後に保釈が認められた。妻に近寄らない、実姉宅を住居とする等を誓約することで、保釈が認められた。 |

| 3 | 〇 | 覚醒剤使用2件。 当初、否認していたが、罪を認める供述に変えた結果、保釈が認められた。 |

| 4 | 〇 | 児童ポルノ製造・盗撮事件。 自宅兼職場から離れ、実家で生活することを条件とする等して、保釈が認められた。 |

| 5 | 〇 | ストーカー規制法・銃刀法違反。 保釈請求が却下されたことから、アトム法律事務所の弁護士に切り替えた。病院を制限住居にして、保釈が認められた。 |

| 6 | 〇 | 無免許運転かつ飲酒のうえ、事故を起こした(無免許危険運転致傷事件)。 起訴直後に保釈が認められた。 |

供述の変遷、保釈後の環境等の要素が、保釈認容に大きく影響するでしょう。

保釈されるには必ず保釈金が必要です。保釈金の準備ができるかどうかも、重要です。

勾留請求阻止・勾留回避は弁護士に相談!

勾留阻止には弁護士接見が重要!費用はどのくらい?

逮捕されてしまった方のもとに弁護士がおもむいて面会することを、弁護士接見といいます。

逮捕から勾留が決定するまでの間は、弁護士以外の面会が原則としてできません。

しかし、勾留を阻止するためには、この期間に弁護士を派遣して、被疑者に対し取り調べのアドバイスをおこなったり、事実関係を把握してただちに弁護活動に着手する必要があります。

アトム法律事務所では、初回接見出張サービス(初回1回限り・有料)をおこなっています。初回弁護士接見の費用の目安は、以下の通りです。

初回接見費用の目安(交通費込み)

| 往復移動時間 | 金額(税込) |

|---|---|

| 10分以内 | 2.2万円 |

| 30分以内 | 3.3万円 |

| 1時間以内 | 4.4万円 |

| 1時間30分以内 | 5.5万円 |

| 2時間以内 | 6.6万円 |

| 2時間30分以内 | 7.7万円 |

| 以降30分ごと | +1.1万円 |

* 新幹線や飛行機利用時の出張日当は除きます。「よくある質問」をご欄ください。

勾留請求を弁護士に相談すべき理由

勾留決定がなされるのは、勾留の要件が揃っている場合です。

裏を返せば、検察官の勾留請求を阻止したり、裁判官の勾留決定を回避したりするには、勾留の要件がそろっていないことを主張すればよいのです。

そのためには、ご自身のおかれた状況から、逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれが無いことを主張する必要があります。

身元引受人を立てたり、被害者との示談を進めたり等、やるべきことは沢山あるでしょう。

しかし、逮捕・勾留されたご本人・そのご家族が、これらを自力で成し遂げることは非常に困難です。まずは刑事事件に強い弁護士に相談して、どのように勾留を阻止すべきか考えていきましょう。

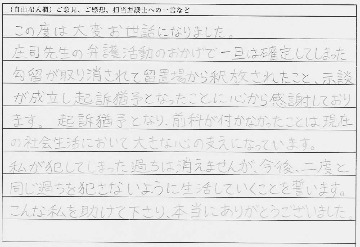

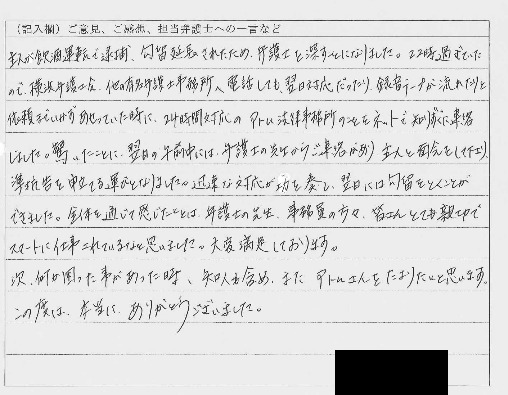

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

一旦は確定してしまった勾留が取り消されて釈放されました。

(抜粋)庄司先生の弁護活動のおかげで一旦は確定してしまった勾留が取り消されて留置場から釈放されたこと、示談が成立し起訴猶予となったことに心から感謝しております。起訴猶予となり、前科が付かなかったことは現在の社会生活において大きな心の支えになっています。私が犯ししてしまった過ちは消えませんが、今後二度と同じ過ちを犯さないように生活していくことを誓います。

迅速な対応で勾留を取り消してもらうことができました。

主人が飲酒運転で逮捕、勾留延長されたため、弁護士を探すことになりました。22時過ぎていたので、横浜弁護士会、他の有名弁護士事務所へ電話しても、翌日対応だったり、録音テープが流れたりと依頼までいかずあせっていた時に、24時間対応のアトム法律事務所のことをネットで知りすぐに連絡しました。驚いたことに、翌日の午前中には、弁護士の先生からご連絡があり、主人と面会をして下さり、準抗告を申立てる運びとなりました。迅速な対応が功を奏し、翌日には勾留をとくことができました。全体を通じて感じたことは、弁護士の先生、事務員の方々、皆さんとても親切でスマートに仕事されているなと思いました。大変満足しております。次、何か困った事があった時、知人も含め、またアトムさんをたよりたいと思います。この度は、本当に、ありがとうございました。

アトム法律事務所では、警察が介入している・ご家族が逮捕されてしまっている事件の弁護士相談を、初回30分無料で実施しています。

また、弁護士が逮捕されてしまった方のもとへ駆けつける初回接見出張サービス(初回1回限り・有料)もご検討ください。

勾留請求をされるのかされないのかは、逮捕直後の72時間という短い時間で決します。逮捕の知らせを受けたら、24時間365日つながるアトム法律事務所の法律相談予約窓口にお電話ください。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了