第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

刑事裁判の流れを図解!刑事事件の逮捕から裁判までを徹底解説

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

- 刑事事件で逮捕されたらどうなるの?

- 刑事裁判はどんな流れになるの?

- 裁判所での刑事裁判は何をするの?

このような不安をお持ちの方はいませんか?

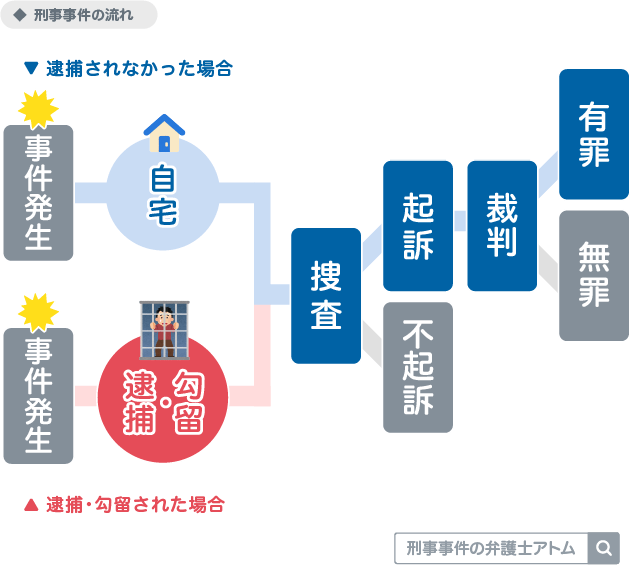

刑事事件は、事件発生→警察の捜査→検察の起訴→裁判所での刑事裁判→判決(有罪・無罪etc.)という流れで進みます。逮捕される刑事事件もあれば、そうでない事件もあります。

逮捕されても、不起訴になれば、刑事裁判になる流れを回避できます。

この記事では、刑事事件の流れ、刑事裁判の具体的な流れ、不起訴につながる示談の方法などを解説します。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

刑事事件の逮捕・刑事裁判の流れの全体像

刑事事件の捜査・逮捕の流れは?

事件発生後、被害届などで刑事事件の発生を知った捜査機関は、捜査を開始します。

刑事事件の捜査では、被疑者(証拠上、犯人の疑いがある人)を逮捕したり、刑事事件の証拠を集めたりします。

刑事事件の逮捕・勾留

逮捕とは、警察などの捜査機関によって、被疑者として身体拘束される手続きです。

逮捕の種類3つ

- 通常逮捕

裁判官が発行した逮捕状を根拠に、おこなう逮捕。 - 現行犯逮捕

犯行の最中や直後に、逮捕状なしでおこなう逮捕。 - 緊急逮捕

刑罰が「死刑、無期懲役、長期3年以上の懲役・禁錮」になる罪の被疑者を、逮捕状が未発行の段階でおこなう逮捕。逮捕状は、逮捕後直ちに準備する。

勾留とは、逮捕後に、最大20日間の身体拘束を受ける手続きです。

逮捕・勾留されるのは、住居不定や逃亡・証拠隠滅のおそれがある場合などです。

逮捕・勾留されない刑事事件もある

逮捕・勾留されない刑事事件は在宅事件と呼ばれ、自宅で生活しながら捜査を受けることになります。

在宅事件の場合、呼び出しを受けるたびに出頭し取り調べを受ける流れになります。

刑事事件の証拠の捜査

捜査機関は、被疑者を刑事裁判にかけるために、証拠を探し、確保します。

刑事事件の捜査では、被疑者の取り調べ以外にも、被害者の事情聴取、目撃者への聞き込み、実況見分、家宅捜索・差押え、鑑定などをおこないます。

逮捕・勾留されるかどうかにかかわらず、これらの捜査はおこなわれます。

関連記事

・逮捕後の流れはどうなる?逮捕後の拘束期間は?早期釈放を実現するには?

刑事事件の起訴~刑事裁判までの流れは?

捜査が終わったら、検察官は刑事裁判を提起するかどうか(起訴するかどうか)を判断します。

被疑者を起訴する場合、検察官は裁判所に起訴状を提出して、刑事裁判の開廷を求める流れとなります。

被疑者は、刑事裁判では被告人(ひこくにん)と呼ばれるようになります。

起訴されない(不起訴)の可能性は?

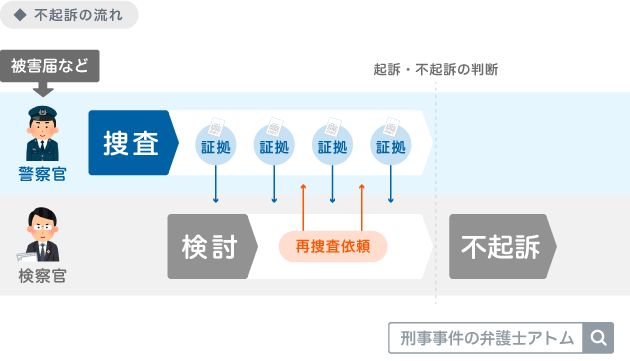

検察官は、証拠を検討して、被疑者の罪を立証できないと考えた場合、不起訴になります。

また、検察官が、被疑者は罪を犯しているけれど、性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の状況(例:示談の成立)等の事情から、あえて起訴する必要はないと考えた場合も、不起訴になります。

このような不起訴のことを「起訴猶予」と言います。

不起訴になれば、刑事裁判にならずに事件終了となり、刑罰や前科の可能性はなくなります(※)。

※検察官がした不起訴処分について、検察審査会で起訴すべき議決が出た場合を除く。

関連記事

・不起訴処分とは?刑事事件で不起訴を目指す方法と弁護士の役割を徹底解説

起訴後から刑事裁判までの期間

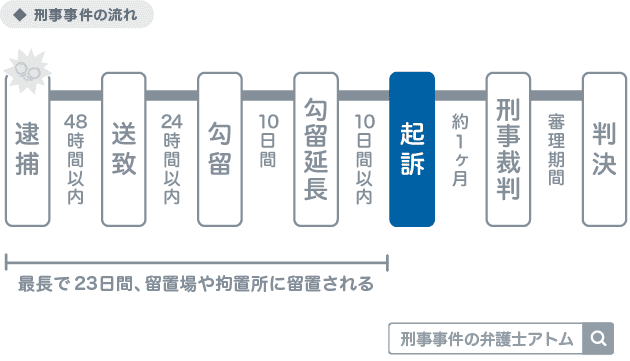

通常起訴された場合、その後は約1~2か月程度経過してから、刑事裁判が開廷される流れとなります。

この1~2か月の間に検察官側も弁護士側も、刑事裁判に向けてさまざまな準備を進めていきます。

たとえば、検察官はあらかじめ刑事裁判で提出する予定の証拠を弁護人側に開示する決まりとなっています。

弁護側も、刑事裁判に提出される予定以外の証拠の開示請求をしたり、自力で証拠を集めたりします。

重大事件の場合

重大事件などでは、刑事裁判の公判期日の前にあらかじめ争点を整理したり、より広く証拠を開示したりする手続き(公判前整理手続)が行われることもあります。

公判前手続きある刑事裁判の例

- 裁判員裁判

殺人や強盗致死などの一定の重大犯罪を、市民から選ばれた6名の裁判員と、職業裁判官3名で審理する裁判のこと。なお、裁判員は公判前手続きには不参加。 - 被告人が無罪を主張する刑事事件

- 争点が多い刑事事件

この手続きが行われると、裁判開廷までの期間はかなり延びます。

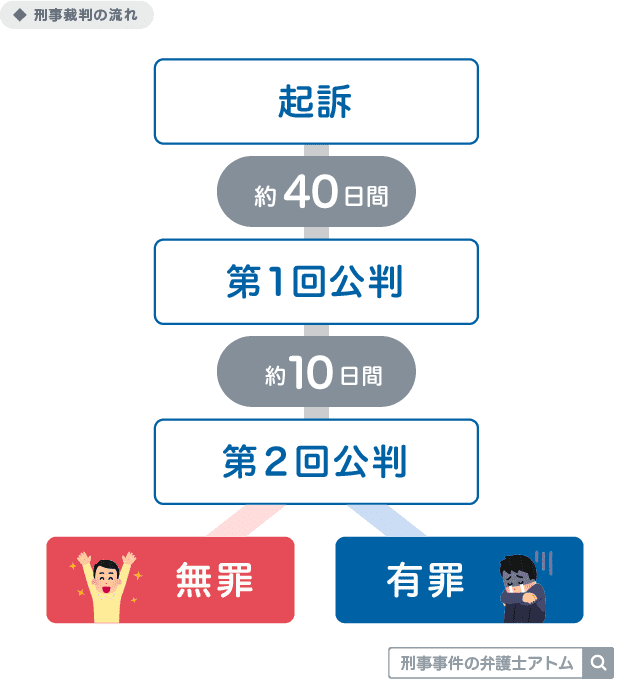

刑事裁判の流れ・判決までの期間は?

刑事事件を全面的に認めている場合

全面的に被疑事実を認めている場合、証拠調べの量が少ないので、通常は第1回公判ですべての審理を終えます。

そして、第2回公判で判決言渡しという流れになります。

第2回公判は、第1回公判のおおむね10日後に予定されることも多く、全体を通してみると、最短で起訴後から約3か月程度で事件終了となるでしょう。

なお、判決で無罪になれば刑罰を受けることも、前科がつくこともありません。有罪になれば、罰金の支払いや刑務所への収容などの刑罰が言い渡され、前科もつきます。

刑事裁判にかかる期間の平均

令和4年の場合、第一審における平均審理期間は3.8か月(でした(裁判所「通常第一審における終局人員の平均審理期間(月)(地裁総数、自白・否認別)」より)。

重大で複雑な事件の場合、審理期間はさらに延びる傾向があります。

たとえば、令和5年度、公判前整理手続に付された通常第一審事件の平均審理期間は、14.6か月でした(最高裁判所事務総局『令和5年 司法統計年報 2刑事編』P62「第 40 表 公判前整理手続に付された通常第一審事件の平均審理期間及び平均開廷回数」より)。

| 平均審理期間 | 平均開廷回数 | |

|---|---|---|

| 自白 | 10.3か月 | 4.2回 |

| 否認 | 17.5か月 | 6.9回 |

| 総合 | 14.6か月 | 5.8回 |

最高裁判所事務総局『令和5年 司法統計年報 2刑事編』P62「第 40 表 公判前整理手続に付された通常第一審事件の平均審理期間及び平均開廷回数」より抜粋して編集しました。

複雑な事件や、否認事件(自白事件ではない事件)の場合、審理すべき事柄が多いので、何回も刑事裁判の公判期日が開かれることになります。

先ほどの数値はあくまで平均値であり、個別の事件ごとに見れば、最終的な判決まで年単位でかかる刑事裁判も珍しくありません。

公判が開かれない刑事裁判

後ほど詳しく述べますが、検察官が略式起訴した場合、刑事裁判も略式手続きになります。

略式裁判の場合、公判は開かれず、裁判官が書面審理をして有罪判決をくだします。

検察官の取調べの初期段階で、略式起訴を打診される例も多く、略式裁判では基本的に有罪判決になります。

前科を回避したい場合は、略式請書にサインする前に弁護士にご相談ください。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

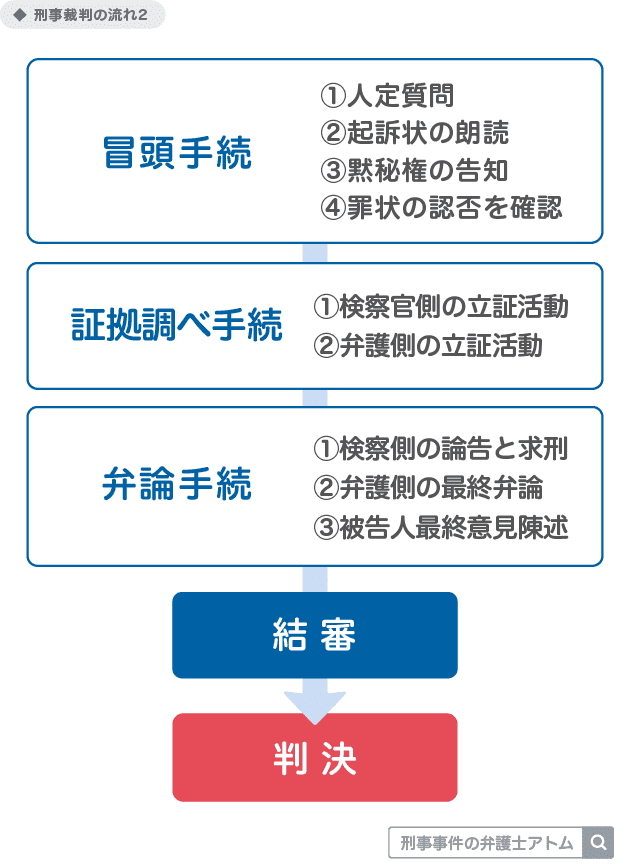

刑事裁判の具体的な流れ│裁判所では何をする?

刑事裁判の流れ(1)はじめに【図解】

ここでは、刑事裁判(公判)が開かれた後の流れについて、具体的に解説していきます。

刑事裁判(公判)は、冒頭手続から始まり、証拠調べ手続、弁論手続を経て判決に至るという流れになっています。

刑事裁判の流れ(2)冒頭手続

刑事裁判の公判期日は、まず冒頭手続から始まります。

冒頭手続では、刑事裁判をはじめるにあたって前提となる事柄を確認します。裁判官が被告人を証言台に立たせて、手続きを進めていきます。

冒頭手続の流れ

- 人定質問

裁判官が被告人に対し「名前」「生年月日」「住所」などの項目を質問し、人違いでないか確認。 - 起訴状の朗読

検察官が起訴状を朗読し、どのような事件について審理するのかを確認。 - 黙秘権の告知

裁判官が被告人に対し、黙秘権(※)などの被告人の権利について告知。 - 罪状認否の確認

裁判官が被告人に対して、起訴状に記載された内容を認めるか、認めないかを聞く。

もちろん被告人は黙秘権を行使することも可能。

※黙秘権とは、供述を強要されない権利のことです。被告人は、刑事裁判において沈黙し続けたり、質問ごとに回答を拒んだりできます。

刑事裁判の流れ(3)証拠調べ手続

冒頭手続が終了すると、証拠調べ手続きが始まります。証拠調べ手続は、検察官の冒頭陳述から始まり、検察官側・被告人側それぞれの立証がおこなわれ、被告人質問が実施されるという流れになります。

証拠調べ手続の流れ

- 冒頭陳述

検察官が、証拠によって証明しようとする犯罪事実を述べる。

※裁判員裁判の場合、弁護人も冒頭陳述をおこなう。 - 検察官の立証

検察官が、証拠の取調べを請求する。

弁護人は、検察官請求証拠について、意見を述べる。

裁判官は、証拠を採用するかどうか決定し、採用した証拠だけ確認する。 - 被告人側の立証

検察官の証拠取調べ請求と同様に、弁護人からも証拠の取調べ請求をおこない、裁判官が採用した証拠のみ、刑事裁判の審理の材料となる。 - 被告人質問

弁護士や検察官からの質問に、被告人が回答するもの。黙秘権の行使も可能

被告人質問の先行が有利になることも

検察官が請求した被告人の供述調書については、弁護人から「不同意。必要性なし」などの意見を述べ、被告人質問を先行させる運用もありうるでしょう。

検察官が作成した供述調書よりも、その場で被告人質問をおこない、裁判官に正しい心証を形成してもらうことが必要なケースも多いものです。

-Q.刑事裁判の証拠とは?

刑事裁判の事実の認定は、証拠によります(刑事訴訟法317条)。

証拠とは、その事実を立証するための根拠になり得るもののことです。

被告人が本当に刑事事件をおこしたのか、どのような犯行態様だったのか、刑罰を軽くするための事情はあるのかなど、さまざまな事実を認定しなければ、有罪・無罪、刑罰の重さなどの結論をだすことはできません。

そのような事実認定に用いられる証拠の種類には、証人、証拠書類、証拠物があります。

刑事裁判の証拠

- 証人(人証)

被害者、目撃者、関係者etc. - 証拠書類(書証)

犯行メモ、警察署に取調べられた時の供述調書、被害者が事情聴取された時の供述調書、鑑定書etc. - 証拠物(物証)

凶器の包丁etc.

証拠取調べの方法としては、証人であれば裁判所の法廷において証人尋問を実施します。刑事裁判当日に、裁判所に出頭してもらい、証言台で証言してもらうことになります。

証拠書類の取調べは、検察官が朗読するという方法でおこないます。

証拠物の取調べは、当事者や裁判官に分かるように見せたり、映像であれば法廷で再生したりする方法でおこないます。

検察の証拠は争える?

書証は客観性や信ぴょう性が担保できないので、弁護側は「不同意」として、証拠として取り扱うのを拒否することができます。

不同意とされた書証は、原則として、その裁判で証拠として用いることができなくなります。

その場合、書証の作成者を証人として呼んできて、証人尋問をおこなうこともあります。

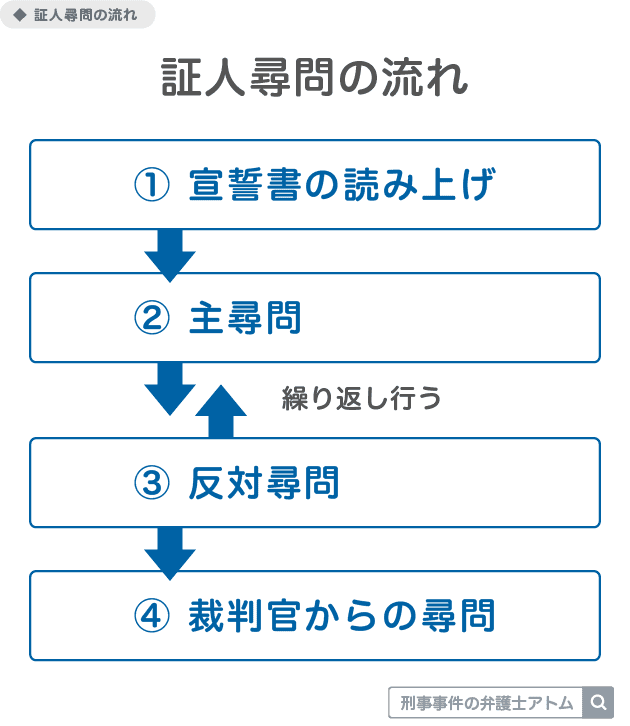

-Q.刑事裁判の証人尋問の流れとは?

証人尋問とは、証人を裁判所に呼び出して、証言台に立ってもらい、刑事裁判の当日に裁判官の目の前で証言してもらうという証拠調べの方法です。

刑事裁判の証人尋問の流れは、宣誓書の読み上げ、主尋問、反対尋問、裁判官からの尋問という流れになります。

証言台に立った証人は、「宣誓 良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。」といったことを読み上げます。そして、裁判官から、偽証などすると罪になり得ることなどを説明されます。

その後、証人として呼び出した側からの尋問(主尋問)と、そうではない側からの尋問(反対尋問)が交互に行われます。そして、さいごに裁判官からの尋問が行われるという流れになります。

証人尋問の目的は?

証人尋問は、「目撃者や被害者から事件の情況を聞く」「不同意にされた書証の作成者を呼び、その内容を立証する」といった目的で行われます。

さらに、犯行事実を認める態様の事件では、弁護士は身元引受人や家族、友人、知人を呼び出して、「被告人をしっかり監督する意思があるという旨の供述」「被告人が普段は真面目かつ善良な一市民であったことを示す供述」などをしてもらい、量刑の軽減に努めます。

刑事裁判の流れ(4)弁論手続

検察側と弁護側双方の取調べるべき証拠について、すべて取調べ終えたら、弁論手続に進みます。

弁論手続は、刑事裁判を総括する手続きです。

弁論手続

- 検察官の論告・求刑

検察官が証拠調べの結果などをもとに、犯罪の事実関係や、法律的な問題点について意見を述べる(論告)。

被告人の刑罰の重さについての意見を述べる(求刑)。 - 弁護人の弁論

弁護人から事実関係や法律的な問題についての意見を述べる。 - 被告人の最終陳述

被告人が意見を述べる。

まず、検察側から「論告」と「求刑」が行われます。刑事事件を総括し意見を述べた後、被告人に科すべき刑の量刑について意見します。

その後、弁護側から「最終弁論」が行われます。無罪を主張する事件については無罪にするよう求め、犯行事実を認める事件については刑を軽くするよう求めます。

最後に「被告人最終意見陳述」といって、被告人に自由に発言する機会が与えられます。

被告人の最終意見陳述が終わったら、弁論終結、結審となります。そして次回の公判期日に、判決が言い渡される流れとなります。

刑事裁判の流れ(5)判決の言渡し

刑事裁判において、判決を言い渡す一連の手続きのことを、判決宣告手続などと言ったりもします。

通常まずは「主文」で、刑事裁判の結果が告知されます。

主文で告知される刑事裁判の結果とは、無罪なのか有罪なのか、罰金刑か、執行猶予付き判決か、懲役の実刑判決かといったものです。

その後、主文に続いて、刑事裁判の結果についての「理由」が述べられる流れとなります。

ただし、死刑判決の場合は、上記のような流れとは異なり、通常、主文が後回しにされます。

刑事事件の逮捕・刑事裁判の流れでよくある質問

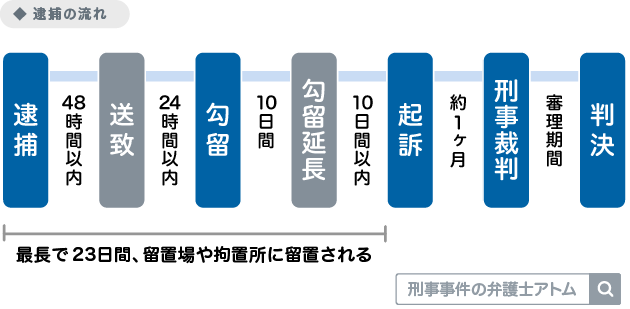

Q.刑事事件の逮捕から刑事裁判までの期間・日数を詳しく教えてください。

刑事事件をおこしてしまい、警察に逮捕された場合、逮捕後から48時間以内に、検察官に事件が引き継がれます(検察官に送致)。

その後、検察庁で取調べを受けることになりますが、検察官が被疑者の身体拘束を続ける必要があると判断した場合、24時間以内に勾留を請求されます。

検察官の勾留請求をうけた裁判官は、身体拘束を続けるかどうかを検討します。その結果、裁判官によって、勾留の要件があると判断された場合は、勾留が決定されます。

勾留は原則10日間で、勾留延長された場合はさらに10日間の範囲内で身体拘束が続きます。最大で20日間の勾留期間が予想されます。

勾留満期の時点で、起訴されて刑事裁判になることもあれば、不起訴処分が出されて釈放されることもあるでしょう。

Q.逮捕後に釈放されても裁判になる?

逮捕後に釈放されても、不起訴を理由に釈放されたのでなければ、刑事裁判になる可能性はあります。

釈放された場合、逮捕事件のような時間制限はなく、いつまでに起訴されて裁判になるのか見通しを立てるのは難しくなります。

検察庁から呼び出しを頻繁に受けている場合は、起訴するかどうかの判断が近いと予想できますが、そうでない場合でも、いつ起訴され裁判になるのか分からないので、必要な時に弁護士からアドバイスをもらえる環境を整えておく必要があるでしょう。

Q.刑事事件の流れで釈放を目指すには?

起訴前・起訴後で釈放を目指す方法が異なります。

起訴前の勾留中に釈放を目指す方法

被疑者として勾留されているときは、検察官との交渉や、裁判官との面談、準抗告の申立てなどで、早期釈放を目指します。

起訴前の釈放については『勾留請求は阻止できる?勾留の要件や回避策は?』の記事もご覧ください。

起訴後に釈放を目指す方法

刑事事件によっては起訴後も勾留が続くことはありますが、弁護士はあきらめずに、保釈申請をおこない、早期釈放を目指します。

保釈

- 保釈とは、勾留されている被告人が、釈放されること

- 裁判官に保釈申請を出し、許可をもらう必要がある

- 起訴後、被告人、近親者、弁護人が保釈申請できる

- 保釈には、保釈金が必要となる

起訴後の保釈について詳しくは『保釈申請の流れとは?保釈通るまでの日数・時間・手続き方法を解説』をご覧ください。

Q.刑事裁判の量刑はどう決まる?

刑事事件をおこした場合、刑事裁判では、それが何罪に該当するのかが審理されます。

そして、被害結果は軽微か重大か、行為態様の悪質性、再犯、自首、成立する犯罪の個数、情状酌量の余地など様々な事情が検討され、法律にあらかじめ規定されている範囲内で、具体的な刑罰が言い渡されます。

罰金、執行猶予付き判決などを目指す場合は、刑事裁判で「よい情状」を示す証拠を、裁判官に確認してもらう必要があるでしょう。

情状証人の証人尋問を請求する、被害者の方との示談書の取調べ請求をおこなうといった対応が考えられます。

Q.正式裁判と略式裁判の流れの違いは?

刑事事件では「正式裁判」「略式手続」のふたつの手続きがあります。

検察官が刑事裁判を提起する場合に、略式起訴(略式命令請求)という手続きが取られることがあります。

略式起訴された場合、その後の流れとして略式裁判という刑事裁判が開かれることになります。

略式裁判は刑事裁判といえども、通常の裁判のように裁判所の公開の法廷で刑事裁判が開かれるものではありません。

略式裁判は、一定の要件に適う被疑者について、書面審理による簡易的な裁判で終わらせる手続きで、正式裁判に比べ極めて短い期間のうちに処分が決定されるのが特徴です。

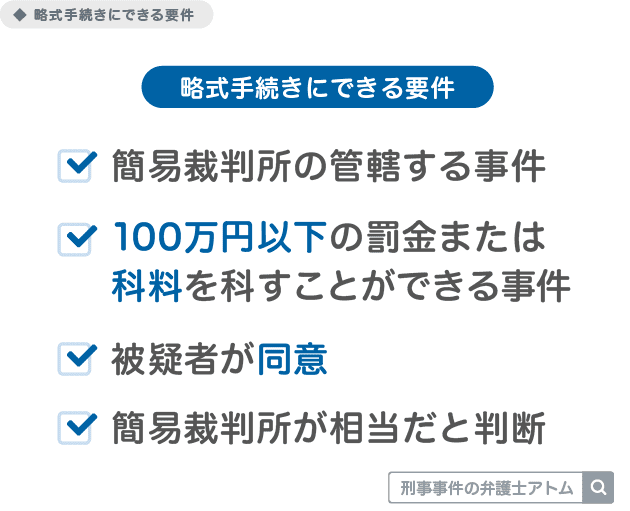

略式裁判になる事件の要件は、下記の通りです。

略式手続になった事件では、必ず100万円以下の罰金か、科料の刑罰が科されます。

裁判官が過去の判例などを参考にして適切な罰金の金額を算定し、被告人に罰金の支払いを命じることになります。

検察官と弁護士が意見を戦わせるといったこともありません。

Q.刑事裁判に納得いかない時の流れは?

第1審判決で無罪判決が出された場合、そのまま事件終了となります。有罪判決が出された場合でも納得しているときは、そのまま刑罰を受けることになります。

第1審判決に不服がある場合は、高等裁判所の審理を求めることができます(控訴)。なお高等裁判所の判決に不服がある場合は、さらに最高裁判所の審理を求めることもできます(上訴)。

刑事裁判の控訴期間は短く、控訴理由も限定されているので、早期に弁護士と相談し、今後の方針を立てる必要があります。

刑事裁判の不服申立てについては『刑事事件の控訴とは?控訴期間は14日間!控訴に強い弁護士の見極め方』の記事もあわせてご覧ください。

刑事事件の逮捕・刑事裁判の流れが不安なら弁護士に早期相談を

刑事事件で起訴の流れを回避するには?

統計上、刑事裁判が開廷された事件の99.9%は有罪判決が下され、何らかの前科が付くことになります。

しかし、捜査の段階で不起訴処分を獲得することができれば、そもそも刑事裁判は開廷されず、前科もつきません。

不起訴処分は捜査により事件の犯人性が疑われた場合などのほかに、起訴猶予で獲得できるケースも多いです。

実際に刑事事件をおこしてしまった方でも、起訴猶予という不起訴を目指すことができる可能性があります。

起訴猶予を目指すには、被害者の方との示談が非常に重要です。

刑事事件の示談の流れは?

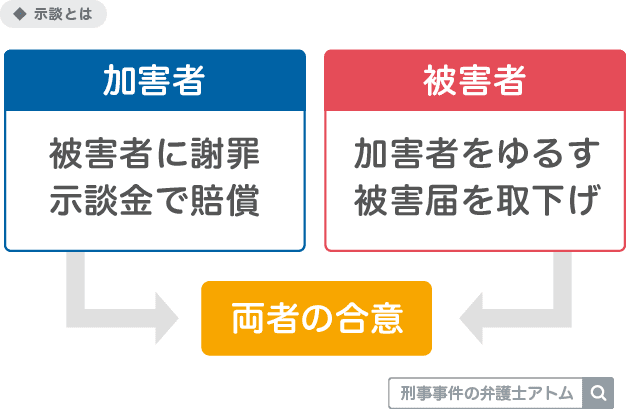

刑事事件の示談とは、加害者から被害者に謝罪をし、当事者間の話し合いによって刑事事件の被害について和解することのことです。

実際に犯行を行ってしまっているケースの場合、不起訴処分の獲得のためには被害者の方と示談を締結するのが有効です。そのため不起訴処分を獲得するには、何よりもまず示談を優先させるという流れになるでしょう。

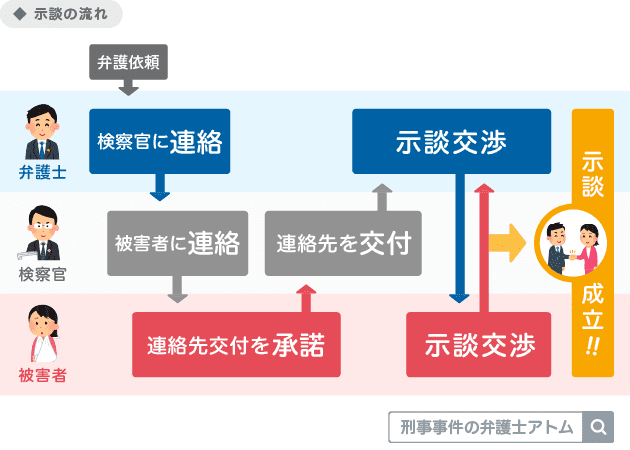

検察官が起訴することを決定する前に、示談を成立させて、検察官に示談書を提出するなどして、不起訴相当であることを説得する流れになります。

早いうちから被害者に誠意をもって連絡をとり、謝罪をおこなうとともに、示談条件の交渉をおこなう必要があります。

多くの場合、示談金が必要になるので、その準備も進める必要があるでしょう。示談金を支払い、適切な示談書を締結出来れば、加害者側として民事上の賠償責任を果たすことにもなります。

示談金の相場については『示談金の相場は?刑事事件の示談交渉とはどんなもの?示談金相場まとめ』の記事でご紹介しています。

示談するには弁護士をつけた方がよい?

被害者の方と示談を締結するには、事実上、弁護士への依頼が必須になります。

捜査機関は加害者本人に連絡先を教えることはほぼありません。第三者である弁護士が介入して初めて、被害者の方との示談交渉が可能になるのです。

アトムの無料相談!24時間ご予約可能

刑事事件の加害者として捜査、訴追されているときは、なるべく早く、刑事弁護を得意とする弁護士に頼ることが重要です。

刑事事件で不起訴処分を獲得するには、検察官が刑事裁判を提起することを決めるまえに対策を実行する必要があります。

早ければ早いほど、不起訴処分の獲得の他、逮捕や勾留などの身体拘束からの解放の可能性も高めることができます。

ご自身がおこしてしまった刑事事件について、なにか少しでもお悩みのことがあるのなら、早急に弁護士事務所に相談するべきでしょう。

24時間相談ご予約受付中

刑事事件は時間との勝負です。とくに刑事裁判を回避したい、刑事事件の流れが分からないという方は早期に弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所では、24時間365日いつでも、対面相談のご予約が可能です。

警察沙汰になった事件については初回30分無料の対面相談を実施しています。

是非、アトム法律事務所の相談予約受付窓口までお電話ください。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了