第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

逮捕された後の流れは?逮捕後の勾留・起訴・釈放について解説

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

- 刑事事件を起こして逮捕されるかもしれない…

- 逮捕されたらどうなるか知りたい…

- 家族が逮捕されてしまい身柄を解放したい…

ご自身や家族が突然に刑事事件の被疑者となってしまったら、逮捕された後の流れについて、どうなってしまうのか不安を抱くのは当然です。

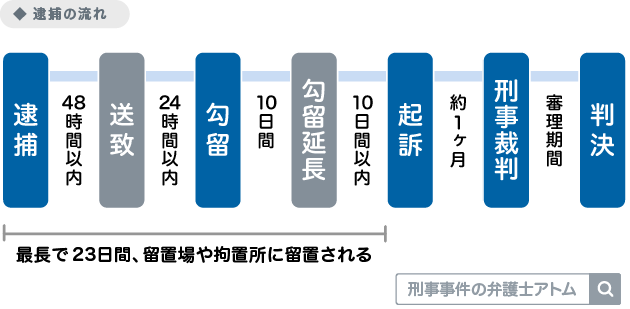

身柄拘束のある刑事事件は、逮捕→送致→勾留→起訴という流れで進行します。

逮捕後わずか72時間で勾留の判断がなされ、最大20日間の身体拘束につながる可能性があります。この初期段階での対応が事件の行方を大きく左右するため、逮捕されたらすぐに行動を起こすことが極めて重要です。

この記事では、刑事事件の被疑者となった方やそのご家族が、逮捕後それぞれの段階において適切な行動を取れるよう、逮捕されたあとの流れや釈放のタイミングについて刑事事件の解決実績が豊富なアトム法律事務所の弁護士が解説します。

また、弁護士への相談が身柄の早期釈放や不起訴獲得にどう影響するか、そのメリットについても説明します。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

目次

逮捕までの流れは?

逮捕されるケースとは?

逮捕とは、犯罪を犯したことが疑われる人の身柄を拘束する処分のことをいいます。

事件を起こしてしまっても、必ず逮捕されるというわけではありません。

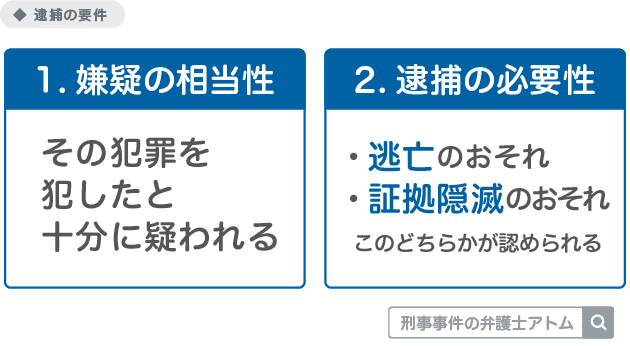

逮捕が認められるのは(1)嫌疑の相当性および(2)逮捕の必要性がある場合のみで、逮捕の必要性とは、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められることをいいます。

例えば、重大な犯罪を犯してしまった場合やグループでの犯罪に手を染めた場合などでは逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが懸念されるため、逮捕される可能性が高まります。

逮捕されなかった場合には在宅事件として、日常生活を送りながら適宜、警察署に呼び出しを受けて取り調べを受けることになります。

関連記事

・刑事事件で逮捕される場合とは?逮捕の種類、逮捕後の手続きを解説

(1)通常逮捕(後日逮捕)の流れ

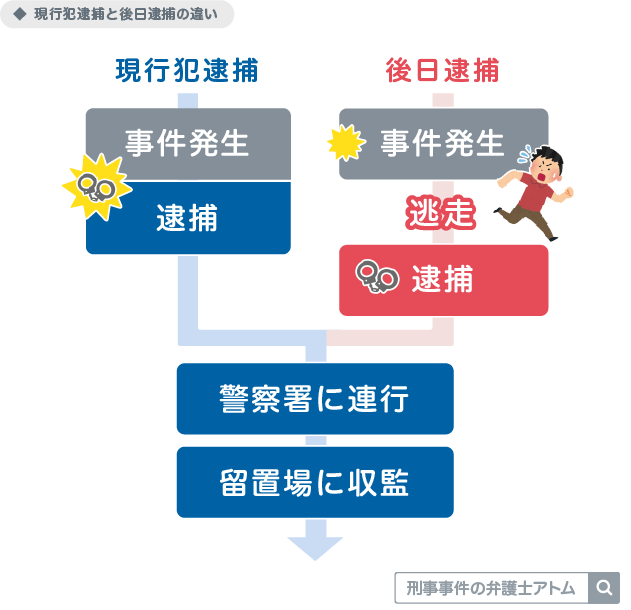

実務上、よくある逮捕の形式としては「通常逮捕(後日逮捕)」と「現行犯逮捕」の2種類があります。この2つの大きな違いは、事件から時間が経って逮捕されるか、事件を起こしたその場で逮捕されるかという点です。

通常逮捕は犯行から時間が経った事件について、逮捕状に基づいて行われる逮捕の形式です。

事件から時間が経ってから逮捕されるため、後日逮捕とも呼ばれます。

逮捕は、原則として裁判官が発付する逮捕状によってなされなければならないとされています(令状主義)。

通常逮捕の流れ①事件発覚

警察が犯罪の発生を認知すると、事件として扱うかどうかを決め、捜査を開始します。

警察に事件が発覚するきっかけとしては、110番通報や被害届の提出、職務質問などがあります。

通常逮捕の流れ②捜査

警察は証拠収集や関係者への聞き込みなどを行い、被疑者の特定を進めます。

この段階で、任意の事情聴取や家宅捜索が行われる場合もあります。

もしも事情聴取や家宅捜索を受けた場合は、警察が犯人や証拠についてある程度の確証を持っている可能性が高いため、早急に弁護士に対応をご相談されることをおすすめします。

通常逮捕の流れ③逮捕

捜査を行った結果、逮捕すべきであると判断した場合、警察は裁判官に対して逮捕状を請求します。

裁判官が逮捕の必要性・相当性を認めて逮捕状を発付すると、警察官が被疑者のもとへ行き、逮捕状を示した上で身柄を拘束するという流れになります。

実務上は、逮捕状を持った警察官が早朝に自宅を訪ねてきて、逮捕されて警察署に連行されるケースが多いです。

(2)現行犯逮捕の流れ

現行犯逮捕は今まさに犯罪が行われている状況であったり、犯罪が終了した直後であったりする状況において行われる逮捕です。

現行犯逮捕は令状主義の例外であり、逮捕状は必要とされません。犯行中や直後であれば、犯人を間違えて逮捕してしまうおそれがないからです。

なお、事件の被害者や目撃者など、警察官でない人も現行犯逮捕を行うことができます。

例えば、電車内の痴漢において被害者などに取り押さえられ駅員室に連れていかれたり、あるいは万引きがバレて万引きGメンに取り押さえられ店のバックヤードに連れていかれたりするケースは、この現行犯逮捕の典型例です。

現行犯逮捕の流れ①事件発生~現行犯逮捕

事件が発生したら、被害者や目撃者はその場で犯人を逮捕することができます。

もしくは、通報を受けて駆け付けた警察官が現行犯逮捕します。

現行犯逮捕の流れ②通報

警察官以外の人が現行犯逮捕を行ったら、ただちに警察へ110番通報しなければなりません。そして、被疑者は駆けつけた警察官によって警察署に連行されます。

警察署に連行された後は、通常逮捕の場合と同じ流れを辿ります。

逮捕後の流れは?

刑事事件で逮捕された後、事件が終了するまでの流れについて説明します。

(1)逮捕・取り調べ

逮捕された被疑者は、警察署の留置場に身柄を拘束されます。

その間、警察署内の取調室に連れていかれて取り調べを受けたり、場合によっては現場検証のため事件の現場に連れていかれることもあります。

逮捕後、警察は48時間以内に事件を検察に送致するかを決定します。

軽微な事件の場合は、微罪処分といって送致されずに事件が終了することも多いです。

どのようなケースで微罪処分となるのかについては、この記事の後半で詳しく解説します。

関連記事

・取り調べの対応はどうする?逮捕される可能性は?携帯で録音は違法?

(2)送致【逮捕後48時間以内】

送致(そうち)とは、事件の証拠物や被疑者の身柄を検察に引き継ぐ手続きのことです。一般的には「送検」や「身柄送検」ともいわれ、護送バスに載せられて検察庁へ移動する様子が思い浮かぶ方もいるでしょう。

検察に送致されると、今度は検察庁にて検察官による取り調べが行われます。

そして、検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内に勾留請求を行うか決定します。

(3)勾留【逮捕後72時間以内】

勾留とは、逮捕後に検察官のもとで引き続き身体拘束を行う手続きのことで、証拠隠滅や逃亡を防ぐ目的で行われます。

検察官は送致から24時間以内に勾留の判断をし、勾留請求を行います。検察官から行われた勾留請求は、裁判官が審理します。

勾留請求が認められた場合は、原則10日間の勾留が行われますが、必要があればさらに10日間延長されるため、最長で20日間も勾留される可能性があります。

勾留されなければ被疑者は釈放されますが、そこで事件が終わるわけではなく、在宅で捜査は続きます。

勾留される条件

勾留が認められるのは、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、さらに証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断された場合です。

勾留請求を認めるかどうかの最終判断は裁判官が行います。しかし、令和5年度 犯罪白書によれば、勾留請求が行われた事件のうち勾留が認められた割合は93.9%にのぼり、実際には検察官の判断が大きく影響していることが分かります。

関連記事

・勾留請求は阻止できる?勾留の要件や回避策は?刑事事件に強い弁護士

(4)起訴

勾留中も引き続き取り調べが行われ、検察官は被疑者を起訴するか不起訴とするかの判断を行います。

起訴とは、検察官が裁判所に対して刑事事件の裁判を求めることです。

起訴されれば、裁判所において審理が行われることになります。日本では、起訴された事件の有罪率は99.9%ともいわれ、非常に高い数字になっているため、起訴されてしまうとほとんどの確率で有罪判決になります。

全ての刑事事件において起訴が行われるわけではありません。検察官が訴追の必要なしと判断すれば不起訴処分となり、前科もつかずに解放されます。

不起訴になる場合とは?

不起訴となる主な理由は以下の3つです。

不起訴の理由

- 嫌疑なし:犯人でないことが明白になった場合。

- 嫌疑不十分:犯人であることを証明するための証拠が必要十分には揃っていない場合。

- 起訴猶予:犯人であると強く推定されるものの、示談成立などにより処罰する価値が乏しい場合。

検察に送致された事件のうち、実際に起訴される事件の割合は31.3%にとどまっており、刑事事件を起こしてしまっても不起訴になる可能性は十分にあることが分かります(令和5年度 犯罪白書より)。

ご自身やご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまっても、まずは不起訴処分を目指すために何をすべきか、弁護士に相談することをおすすめします。

関連記事

・不起訴処分とは?刑事事件で不起訴を目指す方法と弁護士の役割を徹底解説

(5)刑事裁判

起訴が行われると、刑事裁判の段階に入ります。

刑事裁判は、被告人の有罪・無罪を判断し、有罪の場合はその刑罰を決定する手続きです。

刑事裁判には、大きく分けて、公開の法廷で審理を行う正式裁判と、書面のみで裁判官が量刑を判断する略式手続の2種類があります。

判決に不服がある場合は、判決の翌日から2週間以内に控訴することができます。さらに上告が認められて最高裁判所まで進めば、最大で3回審理が受けられることになります。

控訴期間が経過すれば判決が確定し、実刑判決を受けた場合はそのまま服役することになります。

正式裁判

正式裁判とは、公開の法廷で審理が行われる通常の裁判手続きのことです。

裁判は複数回にわたって行われ、事案によっては長期間を要することがあります。公開の法廷で行われるため、事件の関係者以外が傍聴することも可能です。

正式裁判では、被告人の弁明機会が十分に確保され、無罪を主張したり量刑を争ったりすることができます。

勾留されたまま正式起訴された場合、保釈が認められなければ裁判が終わるまで拘置所で身体拘束されることになります。

関連記事

・刑事事件の裁判の流れを図解|裁判の期間とは?証人尋問の流れとは?

略式手続

略式手続とは、正式裁判と比べて簡易的な裁判を行う手続きのことです。

以下の条件にあてはまる事件が、略式手続の対象となります。

略式手続の対象となる事件

- 簡易裁判所の管轄に属する事件

- 100万円以下の罰金または科料に相当する事件

- 略式手続をとることについて被疑者に異議がない

- 簡易裁判所が相当だと判断した

略式手続の審理は、書面のみによって行われます。被疑者や被告人は略式手続に同意すれば、公開の法廷に立つことなく、裁判を終了することが可能です。

裁判の手続きは1日で終わるため、正式裁判と比較しても早期に事件が終了します。また、正式裁判と違って非公開の手続きのため、傍聴人の目に晒されることなく裁判を終えることができます。

なお、略式手続において、被告人に弁明の機会は与えられません。そのため、略式起訴されるとほぼ確実に罰金刑が科され、前科もついてしまいます。

逮捕後に釈放されるタイミングは?

逮捕され、拘束期間が長くなるほど、日常生活への影響は大きくなっていきます。そのため、弁護士はまず早期の身柄解放を目指して弁護活動を行っていくことになります。

逮捕後に釈放される主なタイミングは、下記の5つです。

(1)逮捕後に送致されず釈放(微罪処分)

微罪処分とは警察が検察に事件を送致せずに、刑事手続きを終わらせるものです。

微罪処分になれば、逮捕から1~2日で身柄が解放され、前科がつかずに事件が終了します。

微罪処分が適用されるのは主に初犯かつ軽微な事件の場合で、前歴や前科があると微罪処分になる可能性は低くなります。

微罪処分の対象となる犯罪は、事前に検察庁が指定した犯罪、具体的には窃盗罪や暴行罪などに限られています。

微罪処分になりやすい要素

- 初犯である

- 家族などの監督者がいる

- 被害者に賠償を尽くしている

- 加害者が反省の態度を示している

- 被害者が訴追を望んでいない

- 犯行態様が悪質ではない

- 被害の規模、程度が小さい

微罪処分となった場合は、身元引受人に警察署まで迎えに来てもらい、釈放となります。一般的に身元引受人となるのは、被疑者を監督できる立場である家族や会社の上司などです。

(2)送致後に勾留されず釈放

送致された後、検察が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者はただちに釈放されます。

勾留請求を阻止するために、弁護士は検察官に対して働きかけ、身柄の解放を求めます。具体的には、勾留要件を満たさないことを伝え、勾留請求をしないよう説得します。

また、勾留請求がされてしまった場合は、勾留決定の権限を持つ裁判官に対して説得を行います。

なお、勾留されずに釈放となった場合でも事件の捜査は引き続き行われるため、後から起訴される可能性があります。

(3)勾留中に釈放

勾留決定がなされた場合でも、起訴前の釈放を目指して活動を行います。

釈放を目指すための主な手段は以下の通りです。申し立てが認められて釈放されたとしても、在宅で引き続き捜査が行われます。疑いが晴れて無罪になったわけではないという点に留意してください。

準抗告:勾留決定に対する不服申し立て手続き

勾留取消請求:裁判所に対して勾留の取消を請求する手続き

(4)不起訴となって釈放

検察官が被疑者を不起訴とした場合、被疑者はただちに釈放されます。

不起訴処分となれば、原則として再び逮捕されたり起訴されたりすることはなく、前科もつかずに事件が終了します。

(5)起訴後に保釈

起訴されてから裁判が終了するまでの期間は、保釈という手続きを用いて身柄解放を求めることができます。

保釈とは、裁判所に保釈金を納めることで被告人を釈放させる手続きで、保釈金は刑事裁判が無事に終われば全額還付されます。

保釈の流れ

- 被告人・家族・弁護人などが保釈申請を行う

- 裁判官が保釈を許可する

- 保釈金を納付する

- 被告人が釈放される

関連記事

釈放された後はどうなる?

釈放された後は、通常の生活に戻って会社や学校に通うことが可能です。

ただし、釈放の理由や状況によって、釈放後の生活にいくつかの制限が課される場合があります。

釈放後も在宅捜査が続く場合は、警察の呼び出しに応じて出頭する必要があります。

保釈によって釈放された場合は、裁判所が指定した保釈条件を守らなければ、保釈が取り消されて再度拘束される可能性があります。

例えば、逃亡や証拠隠滅を図らないこと、刑事裁判を欠席しないこと、長期旅行や住所変更の際は事前に裁判所の許可を得ること、事件関係者との接触を避けることなどが保釈の条件として課されることがあります。

釈放されたら前科がつかない?

釈放されたからといって前科がつかないとは限りません。

前科がつかずに釈放されるのは、微罪処分か不起訴処分となった場合のみです。

それ以外では、釈放後も在宅事件として捜査が継続され、後に起訴される可能性があります。起訴されて裁判で有罪判決となれば、前科がついてしまいます。

逮捕された・逮捕されそうならまず弁護士に相談!

不起訴や早期釈放を目指すためには示談が重要

刑事事件を起こして逮捕されてしまったときに、早期釈放や不起訴処分を目指すためには、被害者と示談を結ぶことが非常に重要です。

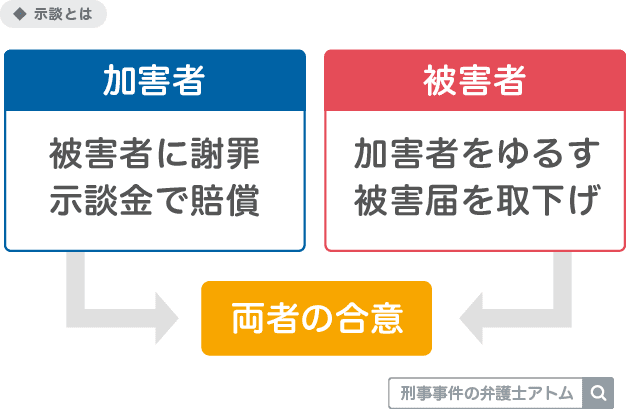

示談とは、当事者同士での話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。

示談の主な意義は、被害者が受けた被害を回復し、被害者から許してもらうことにあります。被害者の許しを得ることで、早期釈放を実現したり、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

しかし実務上、弁護士に依頼しなければ被害者との示談交渉はほぼ不可能です。捜査機関は原則として加害者本人には被害者の連絡先を教えてくれないため、もともと連絡先を知っている相手でない限り、連絡を取ることすらできません。

弁護士が第三者として介入することで、はじめて示談交渉が可能になるケースがほとんどなのです。

関連記事

・刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説

弁護士は逮捕・勾留中に自由に面会ができる

ご家族が逮捕されてしまった方は、より自由な面会を行うという観点からも弁護士に依頼すべきと言えます。

逮捕後は警察署内の留置場において面会(接見)ができますが、弁護士でない一般の方の面会には非常に多くの制限が課せられます。

特に、逮捕直後の72時間は、原則として弁護士でなければ面会ができません。

逮捕後の72時間というのは、送致・勾留の判断が行われる非常に重要なタイミングです。取り調べでの対応を誤れば取り返しのつかない事態になってしまう可能性もあるため、早急に弁護士のアドバイスを受けることが重要です。

一般の方と弁護士の面会の違い

| 一般の方 | 弁護士 | |

|---|---|---|

| 面会が可能になる時期 | 勾留決定後から | 逮捕直後から |

| 面会時間 | 1日1回15分程度 | 制限なし |

| 警察官の立ち合い | あり | なし |

| 接見禁止がついたとき | 面会自体ができなくなる | 接見禁止の有無に関わらず面会可能 |

関連記事

・逮捕・勾留された家族と面会(接見)するには?差し入れは可能?

・拘置所での面会はどのように手続きする?弁護士相談のメリットも解説

逮捕について弁護士に相談する方法

刑事事件で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。

逮捕されそう・逮捕されたときに、弁護士に相談する方法はいくつかあります。

①国選弁護人

国選弁護人制度とは、勾留されている被疑者・被告人が経済的な理由などで弁護士をつけられないときに、国の費用負担で弁護士をつけてもらえる制度です。

勾留中に被疑者から警察に「国選弁護人を選任したい」と伝えると、申請のための書類を受け取れます。

ただし、勾留される前の段階では国選弁護人をつけることができないため、勾留決定を阻止するための弁護活動ができないという制約があります。また、資力が一定以下でないと国選弁護人を選任することはできません。

②当番弁護士

当番弁護士制度とは、各地の弁護士会が運営している制度で、逮捕されてしまったときに弁護士に無料で1回だけ接見をしてもらえるというものです。

逮捕後、被疑者本人から警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば、無料で接見に来てもらえるほか、ご家族から接見を依頼することもできます。

③私選弁護人

私選弁護人とは、ご自身で費用を負担して選任する弁護士のことをいいます。

逮捕される前の段階では国選弁護人も当番弁護士も利用できませんが、私選弁護人であれば逮捕を回避するための活動が可能です。

アトム法律事務所では、警察が介入している事件について、初回30分無料の対面相談を実施しています。

また、ご家族が逮捕されてしまったという場合に、弁護士が警察署まで駆けつけて面会を行う初回接見出張サービスも行っています。

逮捕されてからは時間との勝負です。24時間365日繋がる相談予約窓口に今すぐお電話ください。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了