DV夫と離婚!慰謝料相場・財産分与・弁護士費用は?一度の暴力では離婚できない?

DVは法律で認められた正当な離婚原因であり、証拠があれば相手が拒否しても裁判で離婚が認められます。

判例上、DVによる慰謝料は50万円から500万円程度まで幅広く認められている例があり、養育費や財産分与も請求可能です。

ただしDV加害者は話し合いに応じない傾向が強いため、安全確保のための別居と、弁護士を介した法的措置が不可欠です。

この記事では、以下のような疑問を弁護士が解説します。

- 暴力をふるう旦那(妻)と離婚したい!

- 一度の暴力では離婚できない?

- DV夫に請求できる慰謝料や財産分与は?

- DVを相談できる窓口は?

- DV離婚に強い弁護士は?弁護士費用は?

配偶者の暴力、暴言で毎日が辛いとお悩みの方へ。

この記事を読んで、「自分はDV被害者かもしれない」と少しでも感じた方は、ぜひ勇気を出して専門家に相談してみてください。

まずは身の安全を確保してから、離婚手続きを一歩ずつ進めていきましょう。

目次

「DV夫と離婚できない」は思い込み?

DVとは?離婚の理由になる「暴力」とは?

DVとは、ドメスティック・バイオレンス(家庭内暴力)の略です。

DVは、主に①身体的暴力、②精神的暴力(いわゆる「モラハラ」)、③性的暴力に分けられます。以下はDVに該当する行為の例です。

①身体的暴力

- げんこつで殴る

- 平手で打つ

- 足で蹴る

- 髪の毛をひっぱる

- 物をなげつける

- 階段から突き落とされる

②精神的暴力(モラハラ)

- 「誰のおかげで生活できるんだ」「お前は本当に頭が悪い」「ブタ」等と言う

- 大声でどなる、ののしる、人格否定

- 無視する

- 殴るそぶりや、物をなげつけるふりをして脅す

- ドアを蹴る、壁に物を投げつけるなどして脅す

- 生活費を渡さない(※経済的暴力に分類されることもあります)

③性的暴力

- 性行為の強要する

- 避妊に協力しない

- 中絶の強要

上記で挙げたものは、あくまで一例ですが、DVによる離婚とは、上記のような行為が原因で離婚することをいいます。

DV夫との離婚が認められた裁判例

DV夫との離婚が成立した事案には、様々なものがあります。以下は、その一例です。

身体的DVのみならず、複数の性質が混ざりあったDVによる離婚が成立する事案も少なくありません。

DV離婚の裁判例①

夫は、妻が持ってきたソースが夫が要求したソースと違うなどの些細なことや妻に関係しないことで立腹し、妻の髪の毛をつかみ引きずり倒し、殴る、蹴る等の暴行をした。

結論として、夫との裁判離婚が認められた(東京高裁平10・2・26家月50-7-48)。

DV離婚の裁判例②

夫は、体調不良により性行為を拒否した妻の顔面を殴る、髪を引っ張る等の暴力をふるい、性行為を強要した。夫は、子どもにも暴力をふるっていた。夫が原因で、妻はうつ病・PTSDなど重篤な精神疾患を発症した。

結論として、夫との裁判離婚が認められた(神戸地判平13・11・5裁判所ウエブサイト)。

DV離婚の裁判例③

夫は、妻の目前で物を破壊する等し、その行為が妻にどれだけの恐怖感等を与えることを理解できなかった。

控訴審(第二審)で、夫との裁判離婚が認められた(東京高判平8・7・30判時1577-92)。

配偶者である夫(あるいは妻)の行為がDVかもしれないと少しでも感じる方は、「内閣府男女共同参画局 ドメスティック・バイオレンス(DV)とは」の具体例もぜひ参考にしてください。

DV問題の解決は、ご自分がDVの被害者だと気付くことから始まります。積極的に情報収集を行い、できる限り早く専門家に相談に行きましょう。

DV夫と離婚できないと思う理由&対処法

夫(あるいは妻)からのDVで悩みつつも、離婚できない方も多くいらっしゃいます。

DV夫と離婚できない理由は、人ぞれぞれです。

- DV夫の収入頼みで、離婚すると生活できない

- 「夫とは離れられない。離婚できない」と考えてしまう

- 離婚を切り出せば、さらにDVを受けるおそれ

- 「離婚したいなら慰謝料を払え」と、脅された

- DV夫との離婚の進め方が、分からない

etc.

DV夫との今後に向けた対処例

離婚後の生活費が心配である場合は、離婚慰謝料や財産分与などのお金について、DV夫に請求する準備をおこない、離婚に踏み切るという対応が考えられます。

ご自身の心情として「離れられない。離婚できない」とお考えの場合は、信頼できるお知り合いや公的機関などに相談してみてください。

そうすれば、ご自身の置かれた状況を客観的に認識することができ、今後どうすべきか、歩むべき道が見えてくるでしょう。

また、離婚を切り出すことで、DV夫からさらなるDVを受ける危険がある場合は、まずはご自身の身の安全を確保したうえで、代理人(弁護士)をたてるなどして離婚交渉、離婚裁判を進めていくという対応が考えられます。

単純に、離婚手続きの進め方が分からないといった場合などは、まずは離婚にくわしい弁護士の無料相談などを活用して、離婚の前提知識をたくわえるところから始めてみるのは、いかがでしょうか。

関連記事

・離婚相談は誰にすればいいの?親、友人?選び方とメリット・デメリットを解説

DV夫と離婚する方法は?

DV夫と離婚する方法は主に3つ!

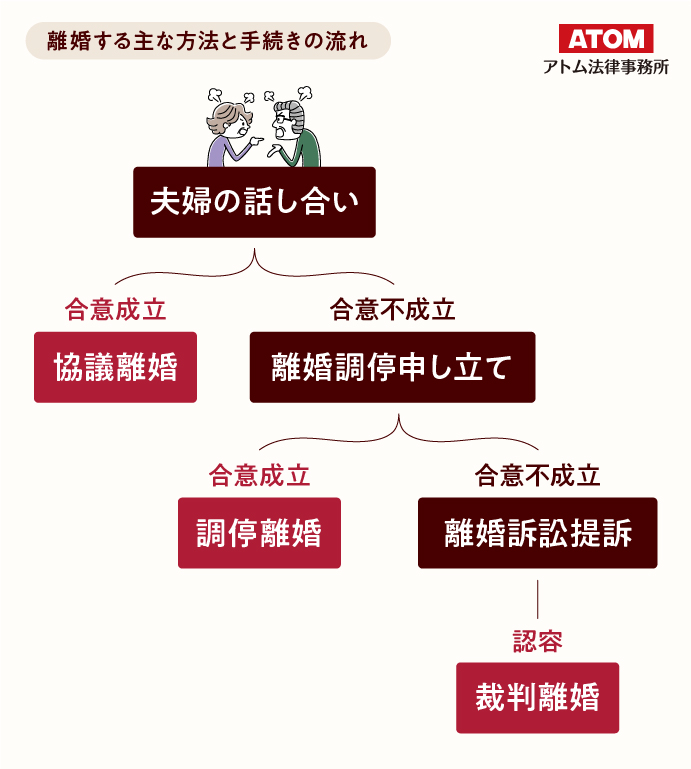

配偶者である夫(あるいは妻)のDVを理由に、離婚するための方法は主に3つあります。

具体的には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚です。

以下、それぞれの離婚手続きについて解説します。

①協議離婚

協議離婚とは、夫婦が話し合いの結果、離婚に合意して、離婚届を役所に提出し、それが受理された場合に成立するという離婚の方法です。

離婚原因の有無を問わず、夫婦が合意すれば協議離婚できます。

ただ、DVの場合、加害者である配偶者に「DVを理由に離婚したい」と切り出すのは難しい場合が多いでしょう。

仮に離婚を切り出しても、相手はDVを否定する可能性が高いです。

少しでも危害を加えられるおそれがある場合は、次に掲げる「調停離婚」や「裁判離婚」を利用しましょう。

関連記事

②調停離婚

離婚調停は、裁判所を利用して離婚を進める手続きの一つです。調停委員2名と裁判官からなる調停委員会が間に入って、離婚に向けた話し合いを進める手続きが、離婚調停です。

第三者の関与によって、相手が離婚に応じやすくなるメリットがあります。

ただ、DV事案の場合、離婚調停でもDVを否定するケースが少なくありません。

相手がDVを認めたとしても、「離婚には応じるが解決金を支払え」「養育費は支払わない」と主張するケースもあります。

ですが、離婚後の生活のことを考えると、このような主張をのむことは非現実的でしょう。

そのため、このような事案では、調停離婚の実現は難しくなります。

弁護士に相談して、調停での解決を目指すことが難しい場合は、離婚裁判の提起を検討する必要があります。

関連記事

③裁判離婚

裁判離婚とは、法定離婚事由があることを主張・立証して、裁判で離婚を認めてもらうという離婚の方法です。

配偶者のDVは、法定離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当しうるものです。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

民法770条1項各号

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

DVが婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかどうかの判断要素としては、以下のような事情があげられます。

DV離婚できる要素・離婚できない要素(一例)

| 離婚できる | 離婚できない | |

|---|---|---|

| 結果 | DVで重症 後遺症が残る PTSDを発症 | 軽症 |

| 回数 | 何度もDVがある | 過去に一度の暴力 |

| 期間 | 暴力が繰り返される | 一年に一度の暴力 |

あくまで個別のケースによります。

一度の暴力では離婚できない?

実務上、一度の暴力では離婚事由が認められないことも多いですが、それは程度問題です。

たった一度の暴力でも、重症を負う、警察沙汰になるといった事態は起こり得ます。

また、一度の暴力のみを理由として離婚できないケースでも、ほかの事情も加味することで、「婚姻を継続し難い事由」が認められる場合もあります。

たとえば、度重なる夫の不貞行為や、夫の借金などで悩んだあげく、夫婦で口論になったとします。そして、その延長線上の一度の暴力が、夫婦関係の修復の余地を完全に消し去る引き金になることもあるでしょう。

ご自身のケースで、DVを理由とする離婚が可能かどうかは、離婚にくわしい弁護士にお尋ねください。

DVを主張・立証するときのポイント

DVの主張が認められるには、DVの存在を証明する証拠が非常に重要です。

たとえば、殴る、蹴るといった身体的暴力の場合は、診断書や怪我の写真といった客観的な証拠が残りやすいため、主張が認められやすいです。

怪我の程度にもよりますが、一度の暴力では裁判離婚できない可能性もあるので、継続的にDVを受けていた証拠をそろえることが重要です。

ちなみに、DVの証拠については、のちほど「DV夫と離婚するための流れは?」の中で詳しく述べるので、ここでは、このような説明にとどめます。

精神的DV(モラハラ)など証明が難しい場合

しかし、精神的暴力(モラハラ)の場合、明確な証拠がない場合も少なくありせん。

この場合は、別居期間や相手の態度等を総合的に考慮して「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうか判断されます。

実務では、別居が3年程度続くと裁判離婚が認められやすくなる傾向があります。

また、相手が婚姻関係修復に向けた具体的な努力を一切していなければ、裁判離婚を認める方向の事情になります。

モラハラを理由に裁判離婚を求める場合、被害者本人の陳述以外に確たる証拠がないと離婚原因が認められにくいでしょう。

しかし、そこで離婚を諦める必要はありません。

別居を継続しつつ、離婚のタイミングを冷静にうかがうのも選択肢の一つです。

裁判離婚が認められる見通しや、提訴の時期については、弁護士のアドバイスを受けるのが効果的です。

関連記事

DVの相談窓口(一覧)

DV被害はどこに相談できる?電話番号は?

DV被害を受けている場合、まずは「配偶者暴力相談支援センター」に相談に行きましょう。もちろん、モラハラの相談も可能です。

配偶者暴力相談支援センターでは、相談・カウンセリングだけでなく、緊急時の安全確保や一時保護、自立支援、シェルターについての情報提供等のサポートを受けられます。

DV夫から逃げた先の住所を探られないための対処もおこなってくれます。

また、身体的暴力を受けた場合は、必ず警察に相談に行ってください。加害者に刑事責任をとってほしい場合は、被害届の提出や告訴も検討します。

他にもDV被害者を支援するための相談機関はたくさんあります。

「内閣府男女共同参画局 相談機関一覧」などをご覧になり、ぜひ一刻も早く専門家にご相談ください。

以下では、DVの相談先(一例)の連絡先をご紹介します。

なお、各機関の名称、電話番号などを掲載していますが、こちらは2025年12月現在のものです。

お電話をおかけになる際は、必ず、最新の連絡先かご確認ください。

各相談先のリンクをはっているので、相談機関の概要については、適宜、ご欄いただくことが可能です。

・配偶者暴力相談支援センター

こちらは2025年12月現在の情報です。最新の情報については、ご自身でご確認ください。

・内閣府が設置したDV相談ナビ・DV相談プラス

こちらは2025年12月現在の情報です。最新の情報については、ご自身でご確認ください。

・警察に相談・通報

電話:110

・緊急時に通報するための窓口。

こちらは2025年12月現在の情報です。最新の情報については、ご自身でご確認ください。

・弁護士会など

第二東京弁護士会(女性の権利相談)

電話:03-5312-2818

・DVなどでお悩みの女性の相談先。

・電話で予約をとり四谷法律相談センターで面談実施。

・有料

関連記事

・女性におすすめの離婚相談窓口はどこ?24時間対応の窓口も紹介

DV夫と離婚するための流れは?

ここでは、DVを理由に離婚するための大まかな流れをご説明します。

【DVを理由に離婚するための流れ】

- 別居前に証拠を集める

- 別居する

- 保護命令を申し立てる

- 婚姻費用分担請求調停と離婚調停を申し立てる

- 離婚裁判を起こす

以下では、それぞれの段階で具体的に何をすべきか解説します。

1.別居前に証拠を集める(証拠一覧)

配偶者からDVを受けている場合、離婚手続きに先立って別居するケースが一般的です。

別居してしまうと、DVの証拠を集めるのは難しくなります。

できれば別居前に、DVに関する以下の証拠を集めておくようにしましょう。

ただし、くれぐれも無理のない範囲で、身の安全を最優先してください。

別居前に集めたいDVの証拠(一例)

- DVに関する録音、録画

- 自分の怪我の写真

※自分の怪我が、どのような怪我なのか分かるように撮影する - 壊れた家具等の写真、壊された実物

- 医師の診断書・意見書・カルテ、病院の領収書

※DVによるものであると医師に伝える

※モラハラの場合、PTSD、うつ病、パニック障害、適応障害等とされる可能性があるので、少しでも不調を感じたら精神科や心療内科を受診しましょう - 市役所、警察、配偶者暴力相談支援センター等への相談記録

※相談記録については個人情報の開示請求をして取得します - 刑事事件関係の書類(告訴状の写し等)

- DVの実態が分かる日記、暴力行為のメモ

※いつ、どこで、だれが何をしたのか等分かるようにする - DVに関するやり取り(ライン、メール、電話etc.)

- 第三者の目撃証言

- 経済的DVが分かる記録として、通帳や家計簿

DV以外の証拠も一緒に集める

上記のDVに関する証拠に加え、DV以外の離婚原因に関する証拠も集めておきましょう。

例えば、不貞行為(不倫、浮気のこと)に関する証拠として、メールやLINEのやりとりは重要です。

また、婚姻費用、養育費、財産分与に関する証拠も別居前に集めておきましょう。

それぞれどのような証拠が必要かについては、関連記事をご覧ください。

関連記事

2.別居する

DVを理由に離婚する場合、身の安全を確保した上で離婚手続きを進める必要があります。

そのため、DV事案では離婚に先立って別居するのが一般的です。

別居先として、実家、賃貸住宅、シェルター等、どこに居住するのか事前に十分検討しておく必要があります。

「頼る先もお金もない」と不安でいっぱいの方も、どうか諦めずに配偶者暴力相談支援センターに居住先を相談してみてください。

別居後の生活費については、相手に対し婚姻費用の支払いを請求しましょう。

婚姻費用とは、簡単に言うと家族が生活するためにかかる費用です。基本的には、収入の多い配偶者が、収入の少ない配偶者に対し支払う義務があります。

「相手に直接請求するのが怖い」という方は、弁護士の無料相談を利用して婚姻費用について相談してみましょう。

関連記事

・婚姻費用の相場は月10~15万円?別居・離婚調停の生活費請求を解説

3.保護命令の申し立て

別居後は、必要に応じ保護命令を申し立てます。

保護命令とは、裁判所がDV被害者からの申立てにより、その生命または身体に危害が加えられることを防止するため、接近禁止や自宅からの退去を命令するものです。

保護命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます(DV防止法29条)。

なお、保護命令が発令された場合、保護命令事件の記録は離婚裁判や、慰謝料請求の場面で重要な証拠になります。

4.婚姻費用分担請求調停の申立て

別居後、相手方に対し、できる限り早く婚姻費用を請求しましょう。婚姻費用の支払が受けられるのは、原則として請求時点からとされているからです。

相手が支払に応じない場合は、家庭裁判所に対し、婚姻費用分担請求調停を申し立てます。

別居後の生活状況を調停委員会に説明し、「婚姻費用を一日も早く支払ってほしい」と当初から主張しておけば、婚姻費用分担請求調停が早期に成立する可能性が高まります。

婚姻費用分担請求調停が成立すれば、生活費の支払いが受けられます。

相手が支払に応じなくても、調停調書に基づき強制執行できます。

5.離婚を切り出す(離婚調停・離婚裁判)

離婚調停の申立て

離婚する意思が固まっている場合は、婚姻費用の調停とあわせて、離婚調停も申立てます。

婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に申し立てると、2つの調停は同じ期日に開かれることになります。

相手がDVを強く否定して調停成立の見込みが低い場合は、調停での解決が困難なため、早々に離婚裁判を提起した方が良い場合もあります。

離婚裁判をおこす

離婚調停が不成立となれば、離婚裁判の提起を検討します。

裁判離婚が認められると、たとえ相手が離婚に同意していなくても、強制的に離婚できます。

DVでの離婚で夫に慰謝料請求できる?

DVを理由とした慰謝料請求の相場

配偶者からDVを受けた場合、離婚に際し、慰謝料を請求できます。

DVが原因で離婚した場合、慰謝料金額の相場は50〜500万円といわれています。

慰謝料の額は、暴力の程度や精神的苦痛の程度等によって変わります。

DVを理由に慰謝料請求が認められた裁判例

ここでは、DVを理由とする慰謝料が認められた裁判例をご紹介します。

①身体的暴力等を理由に慰謝料が認められた事例(神戸地裁平成6年2月22日)

妻に対する侮蔑の言葉を度々言ったり、殴る蹴るの暴行を度々加え、左眼窩吹き抜け骨折等の傷害を負わせた夫に対し、慰謝料200万円を認めた。

②離婚自体の慰謝料だけでなく、後遺症障害慰謝料も認めれれた事例(大阪高判平成12年3月8日)

妻に暴力をふるってきた夫が、妻を一本背負いで投げ飛ばした上、何度も殴る蹴る等の暴力をふるい、右鎖骨骨折等の障害を負わせ、後遺症が残った事案で、離婚自体慰謝料350万円のほかに、入通院慰謝料100万円、後遺症障害慰謝料500万円、逸失利益400万円の損害賠償請求が認められた。

③精神的暴力を理由に慰謝料が認められた事例(東京家判平成26年5月27日)

執拗に要求、非難等を辛辣で苛烈な文言を使って電子メールで送信し続けた事案で、100万円の慰謝料が認められた。

精神的暴力(モラハラ)は、身体的暴力に比べ証拠が残りにくいため、慰謝料が認められにくい傾向があります。

しかし、上記のように、精神的暴力(モラハラ)を理由に慰謝料が認められた裁判例は存在します。

DV被害者の方にとって、慰謝料をもらうのは当然の権利です。DVの種類にかかわらず、慰謝料についてぜひ一度弁護士に相談してみてください。

DVの離婚慰謝料が高額になる要素

離婚慰謝料の金額は、婚姻期間の長短、支払う側の資力、有責性、未成年の子の有無などが関係すると言われています。

DVによる離婚で有責性をみる場合、いままでご紹介してきた裁判のように、DVの結果が重大であることのほか、以下のようなものがあげられるでしょう。

DVの離婚慰謝料の金額を左右する要素(一例)

| 高額 | 低額 | |

|---|---|---|

| 婚姻期間 | 長い | 短い |

| 支払う側の資力 | 潤沢 | 不十分 |

| 有責性 | 大きい | 小さい |

| 未成年の子 | 有 | 無 |

DVの証拠がないと慰謝料も請求できない?

DVによる離婚、慰謝料の請求を裁判で認めてもらうためには、DVを裏付ける証拠を裁判所に提出して、裁判官に「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があると判断してもらう必要があります。

裏を返せば、DVの証拠が無ければ、離婚も慰謝料請求のできない可能性がでてくるのです。

DVの実態を裏付ける証拠として、もっとも準備しやすいものとしては、DV被害者であるご自身が事の詳細を記したメモや日記です。それと合わせて、物的証拠もそろえるべきです。

DVを裏付ける録音、録画、写真、医師の診断書などDVを立証するための証拠も、無理のない範囲で集めてください。

証拠を組み合わせることで、DVがあったという主張の信ぴょう性を高めることができます。

DVで離婚すると慰謝料以外にもらえるお金

DVを理由に離婚する場合、慰謝料以外にも請求できるお金があります。

ここでは、婚姻費用、養育費、財産分与、年金分割についてご説明します。

婚姻費用

すでにご説明したとおり、別居後は、相手に対し婚姻費用を請求できます。

婚姻費用は夫婦それぞれの年収をもとに、「改定標準算定表」に従って決まります。

アトム法律事務所の「婚姻費用・養育費計算機」であなたがもらえる婚姻費用の目安がすぐにわかります。ぜひシミュレーションしてみてください。

婚姻費用の支払義務は、原則として請求時点から発生します。

そのため、別居した場合は、できる限り早期に婚姻費用を請求しましょう。メールや内容証明郵便等、日付が明確に残る方法で請求するようにすると良いです。

相手との交渉を避けたい場合は、弁護士に依頼して婚姻費用分担請求調停を起こしましょう。

相手が支払に応じず調停不成立となった場合、審判に移行します。

審判では、裁判所が改定標準算定表に従って婚姻費用の金額を決めます。審判が確定すれば、相手の給与等を差し押さえることができます。

養育費

離婚後、あなたがお子さんを養育する場合、慰謝料とは別に、相手に養育費を請求できます。

養育費は夫婦それぞれの年収をもとに、「改定標準算定表」に従って決まります。

アトム法律事務所の「婚姻費用・養育費計算機」であなたがもらえる養育費の目安がすぐにわかります。ぜひシミュレーションしてみてください。

DVが問題となっている離婚調停でよくあるのが、相手に経済力があるにもかかわらず、「養育費を0円にするのであれば離婚に応じる」と主張するケースです。

このような相手との話し合いは難航することが予想されますので、調停の当初から弁護士同伴で出席するのがおすすめです。

弁護士がついていれば、「子どもの利益のために適切な額の養育費をきちんと支払うべきである」としっかりと主張できます。

それでも相手が拒否する場合は、離婚裁判の中で解決を図ることになります。

関連記事

・離婚後の養育費の相場はいくら?支払われなかったらどうする?

財産分与

財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を、離婚にともなって分けることです(精算的財産分与)。

名義にかかわらず、共有財産に該当すれば、財産分与の対象になります。

夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産であれば、預貯金、株式、退職金、保険の解約返戻金、不動産などが財産分与の対象になり得ます。

関連記事

・夫婦の共有財産はどこまでが対象になるか離婚時の財産分与を解説

財産分与の相場は?

実務上、分与割合は原則として2分の1とするルールが定着しています。

夫婦共有財産を1/2で分けるというこのルールは、専業主婦の方にも同様に適用されます。

財産分与は、婚姻中に築いた共有財産を上限2分の1で山分けできるにとどまり、基本的には、DVを理由に増額することはないです。

関連記事

・専業主婦も離婚で財産分与は可能!熟年離婚は1000万が相場?

財産分与と慰謝料との関係は?

財産分与は、慰謝料とは別に請求できます。両者には、以下のような違いがあります。

| 慰謝料 | 財産分与 | |

|---|---|---|

| 内容 | 離婚の精神的苦痛に対する賠償金 | 夫婦の財産の精算など |

| 相場 | 慰謝料相場による | 原則は1/2ずつ |

ただし、DV夫が慰謝料という項目でのお金の支払いを拒んだん場合には、財産分与の一環として、慰謝料に相当するお金を上乗せして請求するという対応も考えられます(慰謝料的財産分与)。

あくまで当事者間の協議や裁判所の判断しだいにはなりますが、DV夫との離婚後の生活費で頭を悩ませている場合は、離婚にくわしい弁護士と相談して、対処法を検討してみてください。

関連記事

・離婚の財産分与とは?割合はどうなる?夫婦の財産の分け方を解説

年金分割

年金分割は、離婚に際し、婚姻期間中に納付した厚生年金の保険料の納付記録を分割する制度です。

年金分割の際、裁判所に「年金分割のための情報通知書」を提出しなければなりません。この書類は年金事務所で取得します。

注意点

DV事案の場合、年金事務所に対し、配偶者からのDV被害を理由に住所を秘匿していることを伝えましょう。

そうすれば、住所がわかる記載がない書類を交付してもらえます。

関連記事

・離婚時の年金分割手続きとは?必要書類は?共働き・拒否した場合も解説

・専業主婦の年金分割は離婚後2年以内?条件・手続き・注意点を解説!

DV離婚は弁護士に相談すべき?選ぶ基準は?

DV離婚を弁護士相談するメリットは?

DVによる離婚を弁護士に相談するメリットとしては、第一に、ご本人が相手方と直接やりとりをしなくてよいことでしょう。

弁護士を代理人にすることで、離婚手続きの最中で、DVを受ける、離婚できない心理状態に追い詰められるなどの事態を極力回避できます。

また、弁護士は、DV夫との離婚の際、請求すべき法律上の権利を熟知しています。慰謝料や財産分与、養育費など様々な権利があります。

離婚にくわしい弁護士がいることで、請求もれを防ぎ、DV夫との離婚において有利に離婚を進められる土台を築くことができます。

関連記事

・会わずに離婚する3つの方法を弁護士が解説!調停も顔を合わせない?

DV離婚に強い弁護士を選ぶための3つの基準

弁護士を選ぶ基準(一例)

- DVの証拠収集に詳しい弁護士

- DVの慰謝料請求に詳しい弁護士

- 弁護士との相性・弁護士の人柄

DVの証拠収集に詳しい弁護士

DV離婚で弁護士を依頼する場合、DVの証拠収集にくわしい弁護士を選ぶべきでしょう。

証拠がなければDVを立証することができず、離婚を有利に進めることができません。

DV離婚に必要な証拠、証拠収集のコツを心得ている弁護士は、証拠収集のポイントをレクチャーしてくれたり、適宜相談ができたりするので、心強い存在です。

DVの慰謝料請求に詳しい弁護士

DV離婚で弁護士を依頼する場合、慰謝料請求の相場や方法にくわしい弁護士を選ぶことも大切です。

裁判例や実務の相場を引き合いに出しつつ、DVによる離婚慰謝料を請求していくので、慰謝料請求について熟知している弁護士がいると心強いです。

また、DV夫は「慰謝料」を自分が支払うということに、抵抗をおぼえることも多いものです。そのような場合は、「財産分与」や「解決金」といった名目で、金銭を請求するというアプローチをとることもあります。

きちんと請求をだしてくれて、権利を実現できる方法を尽くしてくれる弁護士を選びましょう。

弁護士との相性・弁護士の人柄

DV離婚をする場合、弁護士との相性も重要です。

弁護士との相性が悪ければ、弁護士との連絡に苦痛をおぼえることもあるでしょう。

そのため、弁護士を選ぶときは、コミュニケーションがとりやすく、信頼できる弁護士を見つけるべきです。

また、DV夫との離婚交渉をスムーズに進めるためにも、弁護士の人柄は重視すべきです。

威圧的な態度で離婚請求すれば全て通るというものでもありません。

一筋縄ではいかないDV夫(妻)との離婚では特に、聞く力・伝える力・人を動かす力のある誠実な弁護士が必要です。

自分の目で信頼できる弁護士かどうか確かめる絶好の機会が、弁護士の無料相談です。複数の弁護士を見比べるなどして、ご自身の判断で弁護士を選ぶことが、DVから抜け出す最初の一歩になります。

関連記事

DV離婚の弁護士費用はいくら?

DV離婚でかかる弁護士費用の項目・内訳

弁護士費用は、弁護士事務所によって違います。

ただし、弁護士費用の項目は、ほぼ同じといえます。法律相談の費用、着手金、成功報酬、実費、弁護士の出張日当などが弁護士費用の内訳になるでしょう。

- 法律相談の費用

DV夫との離婚交渉、離婚裁判などについての弁護活動を正式依頼する前に、法律相談をする時にかかる費用。

初回は無料で法律相談できる弁護士事務所もある。 - 着手金

DV夫との離婚事件を依頼した際にかかる弁護士費用。

離婚事件の難易度に応じて、着手金の金額が設定されていることも多い。 - 成功報酬

DV夫との離婚事件の解決の成果に応じて、支払う弁護士費用。

離婚成立で○○万円、親権獲得で〇〇万円、財産分与や慰謝料などの経済的利益の〇〇%などという料金設定になっていることも多い。 - 実費

DV夫との離婚事件を処理する際にかかった実費を清算するための費用。

通信費、郵送費、交通費など。 - 弁護士の出張日当

DV夫との離婚交渉や、離婚裁判への出廷などにかかる出張日当。

時間や距離に応じて、料金設定されていることも多い。

DV離婚でかかる弁護士費用の相場はいくら?

多くの場合、離婚手続きの種類によって、弁護士費用の相場は異なります。

DV離婚の場合、協議離婚がととのわず、調停離婚や裁判離婚になるケースも多いものです。

協議離婚では約40万円~90万円程度、調停離婚では約50万円~110万円程度、裁判離婚では約60万円~120万円程度が、弁護士費用の相場といわれています。

一般的にみると、協議離婚<調停離婚<裁判離婚の順で、弁護士費用がふくらんでいく傾向はありますが、実際にどのくらいの弁護士費用がかかるのかについては、弁護活動を依頼する前に、必ず、確認してください。

弁護士の無料相談の際、見積もりをもらうのがおすすめです。

関連記事

・離婚にかかる費用の相場は?平均いくらあれば足りるかシミュレーション

まとめ|DVによる離婚のポイント・DV夫の特徴

DVによる離婚のポイント

- 暴力をふるわれ身の危険があるときは、身の安全を優先する

- 暴力には、物理的な暴行のほか、精神的、経済的、性的暴力がある

- DVによる離婚ができるかは、法律の専門家である弁護士に相談

配偶者のDVが問題となるケースでは、離婚問題だけでなく、保護命令の申立ても視野に入れながら迅速に動く必要があります。

このような事案では、法律の専門家である弁護士の関与が不可欠です。

日常的に暴力をふるう夫、普段は優しいのに些細なことで激高し暴力をふるう夫、精神的DV、性的DV、経済的DVなど、DVによる離婚が問題になる事案は様々です。

毎日暴力がおこなわれるわけではなく、優しい時期と暴力的な時期のサイクルがあるのも、DV夫(妻)の特徴です。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了