家族が仕事中に倒れたら労災?勤務中に倒れたことへの会社の責任は?

更新日:

家族が仕事中の事故に巻き込まれた、倒れたと聞いたとき、いったいどんな対応を取ればよいのかと途方に暮れてしまう方は多いです。

家族が倒れたことが仕事に起因しているとき、労災事故として認定を受けられる可能性があります。

さらに労災認定を受けた場合でも、会社側に事故の責任があるときには、慰謝料をはじめとする「労災保険の補償を超えた部分」を損害賠償請求できるのです。

この記事では、家族が仕事中に倒れた場合に検討すべきことを解説します。

目次

家族が仕事中に倒れたら労災から補償は受けられる?

家族が仕事中に倒れたとき、その原因が仕事にあると認められれば、労災認定を受けられます。

労災とは仕事に関連して発生する傷病や事故のことです。労災として認められうる例を以下に示します。

労災の例

- 業務中の事故による怪我や死亡

- 長時間労働による過労

- 職場でのストレスによる精神疾患

- 通勤中の事故

これらはあくまで例であって、ケースによっては労災認定されづらいものや、労災にはあたらないと判断されて労災不支給となるものもあります。

仕事中に倒れた原因別にさらにくわしくみていきましょう。

業務中の事故による怪我や死亡

労災のなかには「業務災害」というものがあり、業務中の事故による怪我は業務災害に当たる場合が多いです。

工事現場で足場が崩れて落下して怪我をしたり、化学薬品をあつかうメーカーで爆発事故に巻き込まれたりといったものがあげられます。

こうした業務災害には、業務遂行性と業務起因性をもつことが要件です。

業務災害の要件

- 業務遂行性

- 業務起因性

業務遂行性とは、仕事中のケガや病気の場合、それが会社側の管理下で行われたことです。業務起因性とは、仕事の内容や職場環境と直接的なつながりがあるかどうかを判断するものをいいます。

関連記事『労災事故で死亡…労災の申請方法と遺族補償給付額|慰謝料は請求できる?』では、労災事故によって家族が亡くなった場合に受けられる労災保険の給付や、遺族がすべき対応をまとめているので参考にしてみてください。

長時間労働やストレスによる過労

長時間による過労によって倒れてしまったと認められた時には、労災認定を受けられる可能性があります。

ただし、労災認定を受けるためには特定の疾病(脳・心臓疾患や精神疾患)であること、それらが仕事によって発症したと認められねばなりません。

最近時間外労働が多かった、急に仕事が変わって心療内科を受診していたようだ、ほとんど家に帰らずろくに休息をとっていなかったなどの状況は、認定基準を満たす可能性が高いといえます。

関連記事では、脳・心臓疾患と精神疾患に分けて労災認定基準と要件を解説しています。過労死を疑っている場合は、以下の関連記事もあわせてお読みください。

通勤中の事故

通勤中の交通事故や不慮のトラブルに巻き込まれた場合も、「通勤災害」として労災認定を受けられる可能性があります。

交通事故の場合は、労災認定されていても事故相手が加入する保険から賠償を受けることが可能です。ただし二重取りはできないので、最終的には受取額が調整される仕組みになっています。

なお、家族が外回りの仕事をしていたり、営業先へ直行していたりといったときに倒れた場合は、通勤災害ではなく業務災害にあたると判断される見通しです。

業務災害は通勤災害と比べて休業中の給与補償が手厚いという特徴があります。

労災認定の流れと給付の内容

労働基準監督署の審査で労災認定

家族が仕事中に倒れたときには、ご本人、遺族、あるいは会社が労災申請をおこなうことになります。労災申請から労災保険を受給するまでの流れは以下のとおりです。

労災申請の流れ

- 労働基準監督署への申請

- 労働基準監督署での調査・審査

- 労災認定の通知と支払い

申請書類一式を受け取った労働基準監督署は、労災認定のための調査を行います。労働基準監督署による調査の結果、ご家族の死亡が業務と関連性があると認められれば、労災が認定される流れです。

労災申請は原則本人がおこないますが、会社がサポートしてくれることもあります。

ただし、労働者が亡くなってしまい、会社のサポートも見込めないという場合には、ご家族で労働基準監督署に労災の申請を行うことになるのです。

労災保険からの給付内容

労災保険からの給付内容は、仕事中に倒れたことによる損害しだいで、ケガ、後遺障害、死亡の3つに大別されます。

たとえば仕事中に倒れたことで頭を打ったものの入院治療のみで完治した場合には、怪我に対する療養補償給付、仕事を休んで給与を得られないことに対する休業補償給付が受けられます。

あるいは頭部を打って後遺症が残ったときには、障害補償給付といって、後遺症の程度次第で追加の労災給付を受けられる可能性があるのです。

そして、残念なことに打ちどころが悪く死亡してしまった場合には、遺族補償給付やお葬式の費用、労災就学支援などが受けられます。

労災保険の給付内容についての詳細は以下の記事を参考にしてみてください。

仕事中に倒れた責任は会社にあるのか

労災事故の中には、会社に責任がない労災と、会社に責任がある労災があります。

会社に責任がある労災事故については、労災保険からの補償だけでなく、会社に損害賠償請求して賠償を受けるべきです。

会社の責任について説明していきます。

会社は安全配慮義務という責任を負う

会社が安全配慮義務を果たさなかったために家族が仕事中に倒れた場合には、会社に対する損害賠償請求が認められるのです。

会社が負う安全配慮義務とは、次のような義務をいいます。

安全配慮義務とは?

労働者が健康に、安全を脅かされることなく就労できるよう、会社が注意するべきという義務

イメージしやすいように、安全配慮義務違反が原因といえる労災事故の一例をあげてみます。

- 従来のマニュアルではなく簡素化した手順で作業するように命じられた。その結果、労災事故が発生してしまった。

- ビル建設の足場から労働者が転落し、重い障害を負った。会社はリスクを認識しながら、安全帯の装着や、落下防止ネットの設置などを怠っていた。

- 長時間労働や職場の配置転換、厳しいノルマなどの心労が重なってうつ病を発症し、自死してしまった。

労災事故は労働者自身のミスや偶発的に起こってしまうもののほかに、会社の安全配慮義務違反により発生する場合があります。

会社が安全配慮義務を果たしていたのかを判断するポイントをもっと知りたい方は、関連記事を参考にしてみてください。

会社と話し合い示談による解決を目指す

示談とは、当事者同士の話し合いにより合意を結び、裁判外での解決を図ることをいいます。お互いがある程度譲歩をすることで、共に納得できる賠償内容を決めるものです。

会社とは、労災事故の責任が会社にどの程度あるのか、損害賠償金額はいくらか、損害賠償金の支払い方や期限など幅広く話し合うことになります。

示談交渉を円滑に進めるためには、次のようなポイントを押さえておきましょう。

示談交渉をうまく進めるには?

- 自身の損害を算定しておく

会社からの提示額を受け入れるのか判断するため - 資料や証拠を集めておく

自身の主張を相手に理解してもらうため - 感情的にならないように努める

話し合いが不要にこじれないようにするため

示談交渉は、裁判と比べて早期解決の見込みがあること、お互いにある程度納得感をもって解決できること、費用が安く済むといったメリットがあります。

そのため、最初から裁判するのではなく示談交渉にて解決を目指すケースが多いです。もっとも、示談交渉での解決を目指す限りは、労働者側も一定の譲歩の検討が必要になります。

労災発生から示談までの流れを知り、もっと示談についてのイメージを掴みたい方は関連記事も読んでみてください。そして、弁護士への相談を早めに始めましょう。

会社を相手に裁判を起こす

示談交渉がうまくいかない場合には、会社を相手に民事訴訟(裁判)を起こすことも視野に入れねばなりません。

主張が認められれば損害賠償金を受けとれますが、もし会社側に責任がないと判断されれば一切の賠償金を得られない可能性もあります。

また、裁判は一度で終わるとは限りません。有利な判決となっても、会社が上訴した場合には判決は確定せず上級審で再度審理されます。こうなると判決が確定するまでに長期化してしまうでしょう。

和解という解決方法もある

裁判官から和解を促されることで、判決までいかずに和解で終わる事案もあります。判決と和解の主な違いを以下に示します。

判決と和解の主な違い

| 判決 | 和解 | |

|---|---|---|

| 双方の合意 | 不要 | 必要 |

| 長期化の恐れ | 高い | 低い |

| 法的効力 | あり | あり |

事案によって和解を受け入れるべきか、判決を受けるべきかは異なります。依頼をした弁護士からメリット・デメリットを聞いて、慎重に判断しましょう。

労災の損害賠償問題について裁判を検討している方は、関連記事も読んでおくことをおすすめします。

会社への損害賠償請求の相場はいくら?

慰謝料の相場

まず死亡事故に関する労災給付に含まれないものには、慰謝料があります。

慰謝料とは?

被害者が負った精神的損害の緩和を目的として支払われる金銭のこと

会社に請求できる慰謝料は入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があり、どんな損害を負ったのかで請求できる慰謝料は様々です。

3つの慰謝料の相場

| 慰謝料 | 相場 |

|---|---|

| 入通院慰謝料 | 打撲で1ヶ月治療:19万円 骨折で6ヶ月治療(うち1ヶ月入院):141万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 110万円~2,800万円 |

| 死亡慰謝料 | 2,000万円~2,800万円 |

入通院慰謝料

入通院慰謝料は怪我の程度や治療期間の長さでおおよそ相場が決まります。打撲やむちうちは比較的軽傷とされ、その他骨折などは重傷とされて比較的金額は高くなる傾向です。

また通院のみの治療よりも、入院治療を受けている場合の方が慰謝料は高くなります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は労災事故による負傷が完治せず、何らかの後遺症が残ったときに請求できる慰謝料です。

もっとも後遺症が一定の基準を満たすとして後遺障害等級認定を受けている必要があります。後遺障害等級は1級から14級まであり、その症状や部位によって等級基準が定められているのです。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、亡くなったご家族の家庭内での立場で決まります。基本的に一家の大黒柱が亡くなった場合には高額になる見込みです。

性別による違いはありません。

慰謝料の算定と交渉は弁護士に相談

個々人の負った精神的苦痛はバラバラですが、目に見えない損害を公平に算定するためには一定の相場や計算方法があります。

ただしこうした相場額について、会社が最初から認めてくれるとは限りません。不当に低い金額を提示されたとき、一般の方が「この金額は不適切だ」と判断することは難しいのです。

慰謝料の算定や交渉は損害賠償請求にくわしい弁護士に任せることをおすすめしましょう。

よりくわしい慰謝料の相場や計算方法、請求の流れを知りたい方は、関連記事をお読みください。

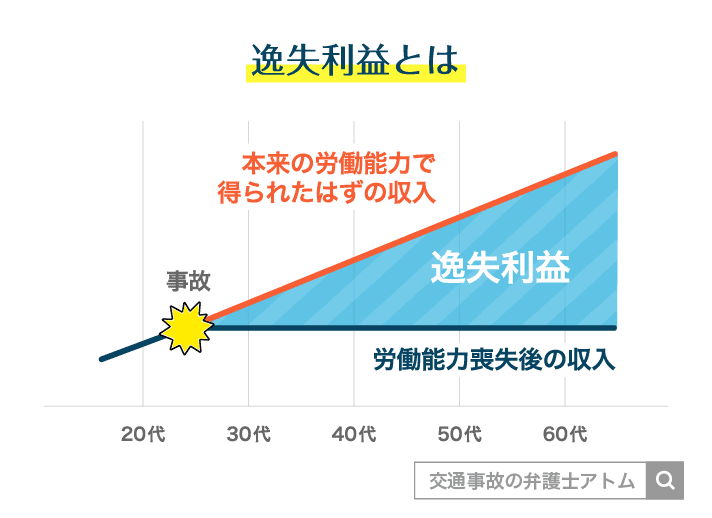

逸失利益の相場

また、逸失利益という損害項目にも要注意です。逸失利益とは、怪我による後遺障害や死亡によって失われてしまった将来の経済的利益をいいます。

逸失利益とは?

怪我による後遺障害や死亡によって失われてしまった将来の経済的利益

労災保険からも遺族年金や障害年金(あるいは各一時金)を受け取ることはできますが、労災保険からの給付だけでは損害の全てを補てんできない場合があります。

家計の中心を担っていた方や若い方ほど、逸失利益は高額になり数千万円にのぼることもあるのです。逸失利益の金額は個々に異なるため、正しい計算方法を知っておくことは重要になります。

まずは被災者の逸失利益を算定し、労災保険からの給付額と比較して検討しましょう。

逸失利益の計算方法は、後遺障害が残った場合と死亡事故の場合とで異なるので注意しましょう。関連記事ではくわしい計算方法を解説しているので、あわせてお読みください。

過重労働による不整脈・心停止による死亡の裁判例

被害者は会社における長期間の過重労働により、不整脈による心停止を発症して死亡しました。遺族は会社らに対して、債務不履行による損害賠償請求の裁判を起こしたのです。(東京地方裁判所 平成29年(ワ)第29993号 損害賠償請求事件 令和3年4月28日)

裁判所は会社の安全配慮義務違反を認め、故人である父が一家の支柱として働いていたことから、死亡慰謝料として2,800万円を含む約5,180万円の損害賠償金を命じました。

裁判による賠償金額

| 損害費目 | 金額 |

|---|---|

| 死亡慰謝料 | 2,800万円 |

| 死亡逸失利益 | 約2,700万円 |

| 葬儀費用 | 150万円 |

| 労災保険との調整による控除 | 約1,010万円 |

| 賠償金額※ | 約5,180万円 |

※弁護士費用などを反映した最終的な支払金額

賠償金の内訳は慰謝料以外にも逸失利益や葬儀費用など様々にあり、それらをひとつずつ算定することで適正な金額がわかります。そのためこれまでの裁判例は参考にはなりますが、全く同じ金額が認められるわけではないのです。

【注意】労災保険金と損害賠償金は二重取りできず調整される

労災保険金と損害賠償金の二重取りはできません。

たとえば労災保険から療養補償給付(いわゆる治療費)を受けている場合、会社から治療費を損害賠償金として受けとれない仕組みです。

ただし、労災保険から慰謝料(精神的損害)の給付はありませんので、慰謝料については会社から損害賠償金として受けとることができます。

(例)遺族補償年金と逸失利益の調整

会社から死亡逸失利益を受けとる時は原則一括ですが、労災からは遺族補償年金という年金形式で給付を受けます。

そのため会社から死亡逸失利益を受けとったなら、労災保険からの遺族補償年金は一定の待機期間または給付停止期間を経てから受けとることになるでしょう。

労災と損害賠償請求の関係、保険金と賠償金の調整について理解を深めたい方は、関連記事も参考にしてください。

家族が倒れたときに知っておくべき損害賠償請求の基礎知識

家族が仕事中に倒れることは家族にとって非常につらいものです。ましてや労災の原因が会社にあるとすれば、適正な賠償をしてほしいというのも当然の感情でしょう。

ここからは家族が知っておくべき損害賠償請求の基本についてQ&A形式で解説していきます。

家族に労災発生の責任があってもその程度は慎重に検討

労災事故の損害賠償請求では、過失次第で賠償金が減額されてしまいます。

ただし、家族に何らかの落ち度があったとしても、それだけで損害賠償金が一切認められないと判断するのは早計です。

たとえば、父が足を滑らせたことで落下事故が起こったとしましょう。たしかに「足を滑らせた」という点では、父にも一定のミスを問われる可能性はあります。

しかし、滑らないような工夫を会社はすべきではなかったか、滑る危険があるなら命綱をつけるべきではなかったかなど、ミスが起こった理由を考えるべきでしょう。

そのミスの原因が会社の落ち度にあったなら、会社への損害賠償請求すべきです。

下請け会社での労災は元請け会社へ請求できる場合がある

下請け会社の従業員が労災にあったときには、元請け会社への損害賠償請求が認められる場合があります。

ただし、原則として、元請け会社がかならず賠償責任を負うわけではありません。

下請け会社の従業員が、事実上、元請け会社の指揮・監督下で働いていると判断されれば、元請け会社にも安全配慮義務が求められるのです。

建設・工事現場ではこうした下請け・元請けという関係性は珍しくありません。誰に対して請求できるのか、元請け会社はどんな責任を負うのかを整理しておきましょう。

関連記事

長時間勤務の実態は証拠を集めて会社と話し合う

損害賠償請求をするうえでは、会社側が長時間勤務の実態を把握していたのか、長時間勤務を減らすためにどんな対応を取っていたのかなどに注目すべきです。

長時間勤務に対して会社が適切な対応を取らなかったことは、安全配慮義務違反にあたる可能性があります。

会社側は「お父さんが希望して長時間勤務していた」「お子さんが隠れて長時間勤務をしていたから気づけなかった」「ご家族は自己判断で仕事を持ち帰っていた」などと説明するかもしれません。

しかし、会社に設置された防犯カメラの記録やPCの稼働状況、タイムカード、仕事の進捗などの証拠を十分に集めて、本当に会社に落ち度がなかったかは慎重に検討すべきです。

会社に落ち度があると認められた実際の裁判例も併せて確認しておくと、損害賠償請求の検討に役立つでしょう。

関連記事

上司や同僚の不法行為も会社に請求できる

労災事故の原因が上司や同僚の不法行為にあるときには、損害賠償請求できる可能性があります。

もっともそうした個人には支払い能力がなく、損害賠償請求をしてもきちんと支払ってもらえるかどうかは不透明です。

こうした場合には、会社に使用者責任を根拠として賠償請求することも視野に入れましょう。

使用者責任とは、会社(使用者)が、従業員(被用者)が業務上行った不法行為によって第三者に損害を与えた場合、その損害を会社自身も賠償しなければならないという責任のことです。(民法第715条)

家族が仕事で倒れた原因を作った個人に対して賠償請求したいというお気持ちとは別に、確実に賠償請求するには、より支払い能力のある会社への請求を検討すべきです。

労災事故の原因が会社にあるのではないかと感じている方へ

労災認定を受けるだけでなく、会社に対する損害賠償請求が認められる労災があることを紹介してきました。

会社の安全配慮義務違反によって労災事故が起こってしまった方は法律相談で今後の見通しを立てることをおすすめします。

弁護士相談のメリットは多数ある

労災認定を受けることと損害賠償請求は別です。よって、労災認定を受けられたとしても、会社に損害賠償請求できるかどうかは十分な検討をしましょう。

また、そもそも会社の落ち度を問えるものかという法的判断も、ご家族だけでは難しい恐れがあるので、労災事故にくわしい弁護士への相談がおすすめです。

弁護士に正式に依頼することとなれば、より説得的な交渉をするための証拠集めから示談交渉の代理人として交渉の場に立つことまで一任できます。

会社によっては不十分な金額を提示してきたり、心無い言葉をかけられたりすることがあり、交渉の最前線に立つことは非常にストレスです。

弁護士に依頼することで、精神的な負担を和らげることにもつながります。

メリット

- 損害賠償請求におけるストレスや不安を軽くしたい

- 適正な金額の損害賠償金を請求したい

- 書類作成などの専門性の高い部分は任せたい

なお、弁護士にも力を入れている分野がありますので、労災事故に力を入れている弁護士への相談・依頼が望ましいです。

関連記事『労災事故は労災に強い弁護士に相談!労災の無料相談・電話相談先も紹介』も参考にして、弁護士相談を検討していきましょう。

アトム法律事務所の無料相談のご案内

仕事中に家族が倒れて重傷を負ったり、死亡してしまったりといった重大な事故に関して、アトム法律事務所では無料の法律相談をおこなっています。

法律相談は、下記フォームよりご予約を受付中です。ご予約受付窓口は年中無休で繋がりますので、電話またはLINEいずれかの方法にてお問い合わせください。

無料法律相談ご希望される方はこちら

詳しくは受付にご確認ください。

アトム法律事務所 岡野武志弁護士

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了