労災事故の慰謝料相場と計算方法!仕事中の怪我で損害賠償金はいくら?

労災によって労働者が負傷した場合には、労災保険から幅広い給付を受けることができますが、慰謝料は労災保険の給付内容に含まれていません。

労災事故で慰謝料を受け取りたい場合は、事故原因が会社の安全配慮義務違反、第三者の故意や過失による行為であるとして、会社や第三者に対して慰謝料を含む損害賠償金を請求することになります。

本記事では、どういった労災事故であれば慰謝料を請求できるのか、請求できる慰謝料はいくらぐらいなのかを解説していきますので参考にしてみてください。

目次

労災事故で慰謝料を請求できる?

労災保険に慰謝料の請求はできない

労災事故が発生した場合は、労災保険から事故の被害者に対して様々な給付がなされますが、労災保険から慰謝料は支払われません。

よって、ご自身の労災事故において慰謝料請求ができるのかを検討することが大切です。

労災事故で慰謝料を請求できるケース

労災事故で慰謝料を請求できる可能性があるのは、労災事故の原因が会社の安全配慮義務違反、第三者の不法行為責任にある場合です。

このようなケースでは、労災事故の原因がある者に対して損害賠償請求をおこない、慰謝料を受け取ることができます。

損害賠償請求の根拠となりうる安全配慮義務と、不法行為(使用者責任を含む)について説明します。

安全配慮義務違反(会社に対して)

会社には、雇用している労働者に対して、労働者の生命や身体に損害が生じないように労働環境を整えるよう配慮するという安全配慮義務があります(労働契約法第5条、労働安全衛生法第59条第1項)。

会社が労働者に対して負う安全配慮義務の具体例としては、労働者が怪我をしないよう職場の安全設備を整える、疲労が蓄積しないように労働時間をコントロールできる体制を整えるといったものです。

そのため、労災の発生原因が会社の安全配慮義務違反による場合には、会社が義務を怠ったとして慰謝料の請求を行うことが可能となります。

会社の安全配慮義務違反については、関連記事『安全配慮義務違反は損害賠償の前提|慰謝料相場と会社を訴える方法』でも詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

不法行為(第三者に対して)

労災が第三者の故意や過失による行為を原因としている場合には、第三者に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが可能です(民法第709条)。

慰謝料の請求相手

- 通勤途中・仕事中の交通事故

→交通事故の加害者 - 仕事中に同僚のせいでケガをした場合

→同僚

具体的には、通勤途中・仕事中の移動で交通事故にあった場合の加害者や、仕事中に同僚が機械操作を間違えて怪我をした場合の同僚に対してとなります。

使用者責任(会社に対して)

業務中に従業員がおこなった不法行為については、使用者である会社も賠償責任を負うとされています(民法第715条)。

従業員個人に不法行為があったとして賠償請求をしても、資力がなければ支払いは果たされません。

よって使用者責任を根拠として、従業員個人ではなく使用者である会社に賠償請求することが多いでしょう。

なお、いずれの責任追及においても、被害者側に立証の負担が生じます。事故に詳しい弁護士に、一度、相談してみるのもよいでしょう。

労災事故における慰謝料の相場と計算方法【種類別】

労災事故の被害者が請求できる慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類です。慰謝料にはそれぞれ一定の相場や請求できる条件があります。

労災事故の慰謝料

- 入通院慰謝料

- 後遺障害慰謝料

- 死亡慰謝料

大まかにいえば、労災事故でケガをした場合に請求できるものが入通院慰謝料、ケガが後遺障害等級認定を受けた場合に請求できるものが後遺障害慰謝料、死亡事故で請求できるものが死亡慰謝料です。

それぞれの慰謝料の相場について説明します。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は、労災事故の治療のための入院や通院で味わった痛みやつらさといった精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

入通院慰謝料の算定はケガの程度と治療期間によって決まります。治療期間が長引くほど、そして通院だけでなく入院しているほど、入通院慰謝料は高額になる仕組みです。

入通院慰謝料の算定方法

入通院慰謝料の相場は表を用いて算定します。その表は重傷時と軽傷時で使い分けが必要です。

むちうちや打撲・挫創は軽傷時の算定表に基づき、骨折をはじめとするそれ以外のケガは重傷時の算定表に基づきます。

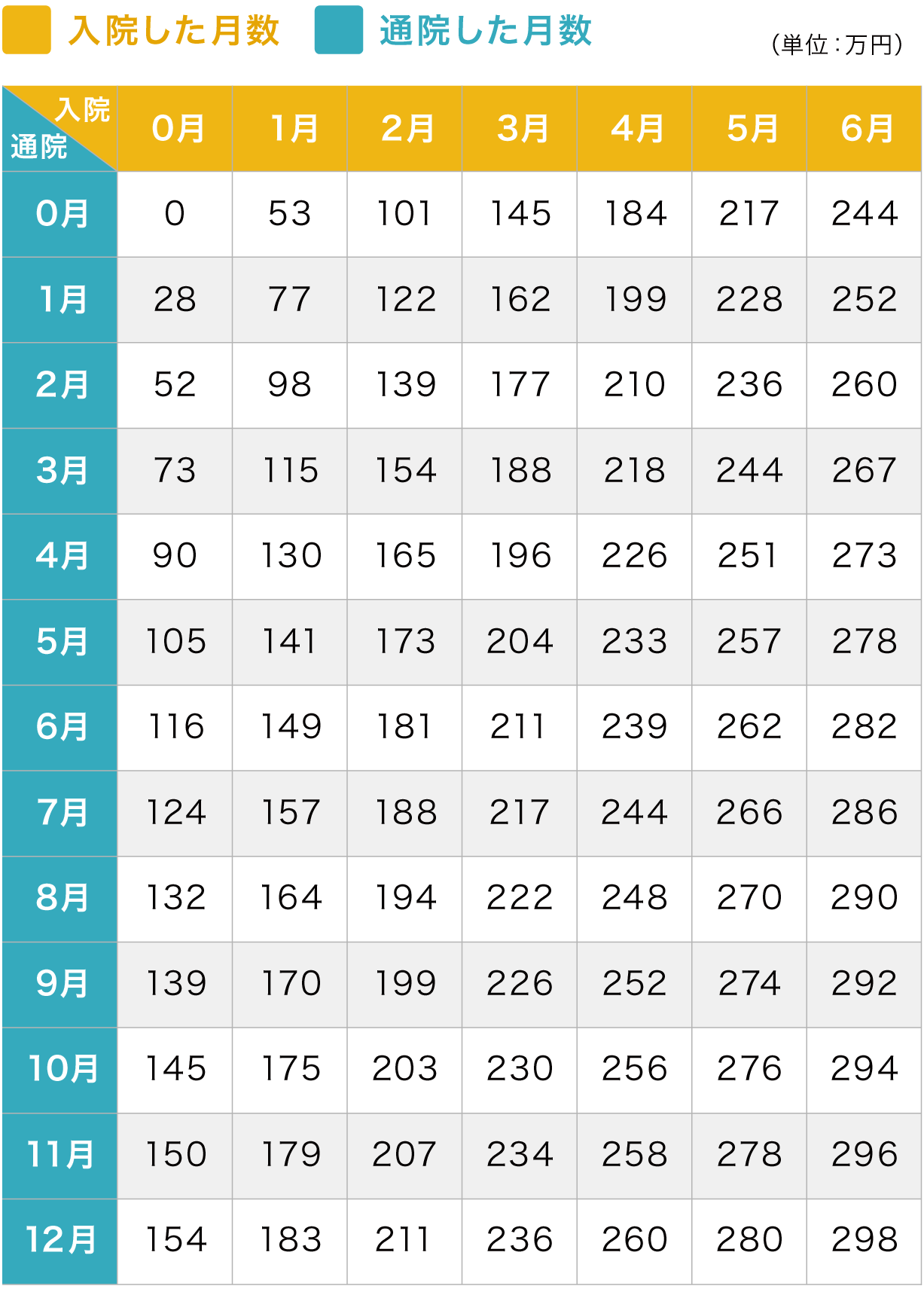

重傷時の入通院慰謝料

重傷時の入通院慰謝料について相場は以下の表を用いて算定します。

入通院慰謝料の計算表(重傷)

※単位は万円

※縦のラインが通院期間、横のラインが入院期間

たとえば、入院期間(ヨコ軸)が0か月、通院期間(タテ軸)が1か月の場合、入通院慰謝料は28万円が相場となります。

入院期間2ヶ月・通院期間4ヶ月の治療期間であった場合、入通院慰謝料は165万円が相場です。

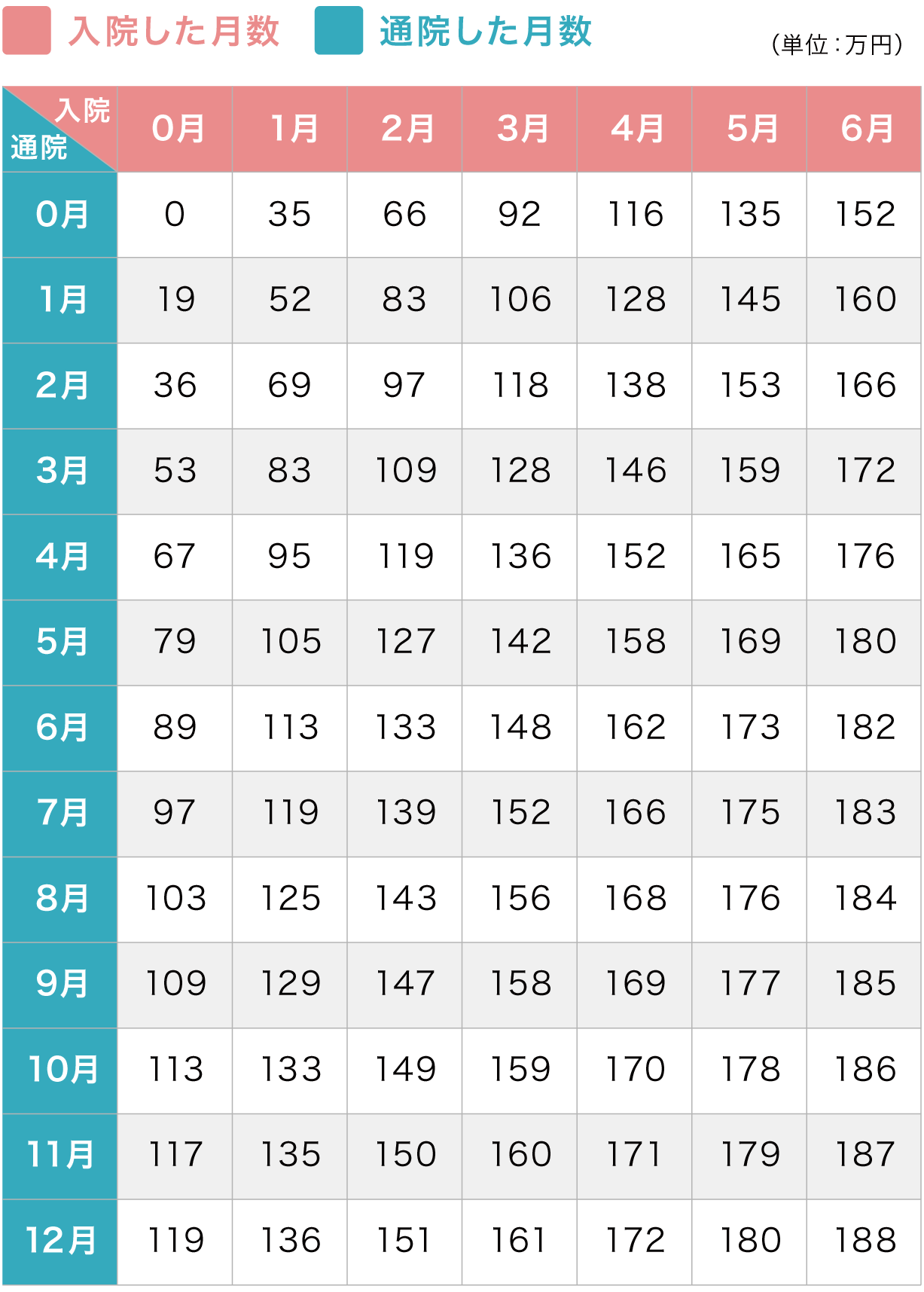

軽傷時の入通院慰謝料

労災事故によるケガがむちうちや軽い打撲などの軽傷である場合には、以下の計算表を利用してください。

入通院慰謝料の計算表(軽傷)

※単位は万円

※縦のラインが通院期間、横のラインが入院期間

たとえば、入院期間(ヨコ軸)が0か月、通院期間(タテ軸)が1か月の場合、入通院慰謝料は19万円が相場となります。

入院期間2ヶ月・通院期間4ヶ月の治療期間であった場合、入通院慰謝料は119万円が相場です。

軽傷時は、重傷時の入通院慰謝料に比べてやや相場が下がることがわかります。

慰謝料の比較

| 重症 | 軽症 | |

|---|---|---|

| 入院:0か月 通院:1か月 | 28万円 | 19万円 |

| 入院:2か月 通院:4か月 | 165万円 | 119万円 |

そもそも慰謝料は精神的苦痛に対する金銭補償であるため、ケガが重いほど精神的苦痛も大きいとされて金額も高額になるのです。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、労働者に生じた後遺症の症状が後遺障害に該当すると判断されたときに請求が可能です。

後遺障害はその程度や部位に応じて14段階の等級が定められており、1級が最も重症で、14級が軽症となります。

後遺障害慰謝料の算定方法

後遺障害慰謝料の相場は110万円から2,800万円で、具体的には認定された等級に応じて異なります。そのため、労災による後遺症に見合った適切な等級認定を受けることが重要です。

労災事故における後遺障害慰謝料の相場

| 等級 | 後遺障害慰謝料の相場 |

|---|---|

| 1級 | 2800万円 |

| 2級 | 2370万円 |

| 3級 | 1990万円 |

| 4級 | 1670万円 |

| 5級 | 1400万円 |

| 6級 | 1180万円 |

| 7級 | 1000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

なお、後遺障害と認定されるまでに治療がなされているので、治療期間に対する入通院慰謝料の請求も行うことが可能です。

労災の後遺障害慰謝料については関連記事『労災の後遺障害慰謝料の相場と請求方法|自賠責との併用や労災先行の意味』でも詳しく解説しています。とくに、交通事故かつ労災事故であったという方は、自賠責との関係についてもおさえておくことをおすすめします。

労災における後遺障害とは?

後遺障害とは、治療をしても回復しなかった症状(後遺症)について、障害等級認定を受けたものをさします。

障害等級認定は審査制になっており、書類や面談審査が必要になるため、認定を受けるための対策をしっかりおこないましょう。

関連記事では労災事故のケガや疾病で後遺障害認定を受けるための書類・面談審査の要点や、障害等級の認定基準について解説しています。

後遺症が残った方はあわせてお役立てください。

死亡慰謝料の相場

労災事故で労働者が死亡したことに対して、労働者の相続人となった遺族は死亡慰謝料を請求できます。

労災事故における死亡慰謝料の相場額は2,000万円から2,800万円です。具体的には、労働者の家庭における立場により相場が異なります。

| 労働者の立場 | 相場額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円 |

| その他の立場 | 2,000万円~2,500万円 |

労働者の収入で家庭の生計が成り立っていたといえる場合には、一家の支柱に該当します。

労働者が死亡するまでに、治療が行われていた場合には、入通院慰謝料の請求も行うことが可能です。

しかし、後遺障害が認定されても後遺障害慰謝料の請求を行うことはできません。

慰謝料が増額する事由に注意

実務上、慰謝料の増額が認められるケースは、非常にまれです。

ただし、なかには、慰謝料の増額が認められるケースもあります。

慰謝料の金額は、労働者の精神的苦痛が大きいといえる事情がある場合に増額される可能性があります。

慰謝料が増額されうる具体的な理由としては、以下のような事情があげられます。

慰謝料が増額されうる理由

- 労災の原因が会社の違法な行為であった

- 労災発生後に発生原因となった第三者が労働者を助けなかった

- 労災の怪我が原因で仕事が続けられなくなった

- 労災のケガにより女性の顔に大きな傷跡が残った

実際にどのような事情により増額し、どの程度増額するのかという明確な基準はありません。いいかえれば、精神的苦痛が大きいと判断されれば増額の余地があるということです。

個別のケースについては、専門家である弁護士に確認を取ることをおすすめします。労災事故に詳しい弁護士であれば、増額の見通しについても回答可能です。

慰謝料以外の賠償金(示談金)の内訳と相場

労災事故の賠償金には、慰謝料以外の賠償も含まれています。被害者が死亡したり、重い障害を負った労災事故であれば、賠償金相場が数千万円になることも起こりえるでしょう。

なお、相手方と話し合って賠償金額を決めた場合は示談金と呼ばれます。

慰謝料以外の賠償金や、労災保険で受けられる給付の内容についてみていきましょう。

会社や第三者に請求できる賠償金(示談金)の全内訳

会社や第三者に慰謝料の請求が可能な場合には、慰謝料以外にも請求可能な賠償金があります。一般的な賠償金の内訳と概要は下表のとおりです。

労災事故の賠償金(一般的なケース)

| 内訳 | 概要 |

|---|---|

| 治療費 | 治療のために必要となった費用 |

| 入通院交通費 | 入院や通院するために発生した交通費 |

| 入通院付添費 | 入院中の生活や通院する際に付添が必要な場合に発生する費用 |

| 入院雑費 | 入院中の生活用品や通信費用など |

| 慰謝料 | 精神的苦痛を緩和する金銭(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料) |

| 休業損害 | 怪我の治療のために働けないことで生じる損害 |

| 逸失利益 | 後遺障害や死亡により将来得られるはずの収入が失われたという損害 |

| 葬儀費用 | 葬儀を行うために必要な費用 |

| 物損費用 | 労災事故時の衣服や携行品で壊れてしまったものの費用など |

慰謝料だけでなく、こういった損害についても算定して、労災保険給付との二重取りにならない範囲で補償を受ける必要があります。

労災事故は一定程度は労災保険から給付を受けることで、その損害を回復するものとされます。よって、損害賠償請求で争点となる費目はある程度限られています。

ここからは労災事故の損害賠償請求で争点となりやすい休業損害・逸失利益に焦点を当てて説明していきます。

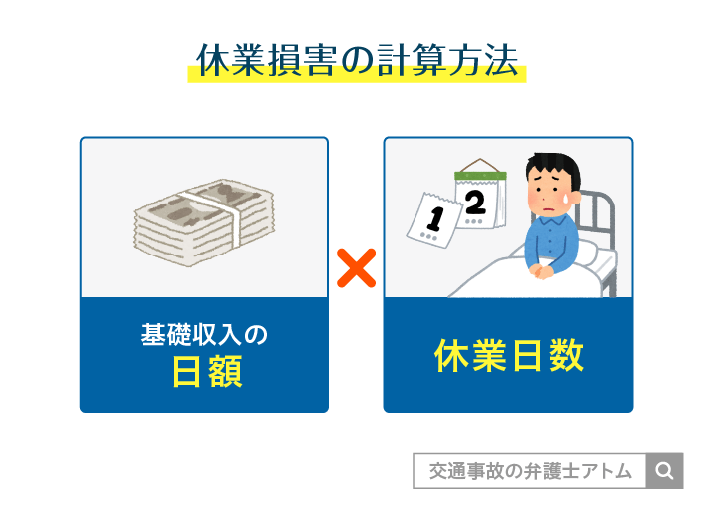

休業損害の相場と計算

ひと月あたりの給料から算出した日額に対して休業日数分を掛けた金額を休業損害として請求可能です。

休業損害の計算式

日額×休業日数=休業損害

ただし、労災保険から「休業補償給付」を受け取っている場合は、労災給付額を引き算することが必要です。

労災保険からの休業補償給付は8割程度しか支払われないため、全額の給付を受けることができません。そのため、休業損害を全額請求するためには会社や第三者への請求が必要となるのです。

どんな時に休業損害を請求できるのか、交通事故の場合など休業損害の計算方法全般については関連記事『労災で休業損害が請求できる場面とは?』でも詳しく解説中です。

逸失利益の相場と計算

逸失利益は、後遺障害もしくは死亡によって失われてしまった、本来事故がなければ得られたはずの収入の損害のことです。

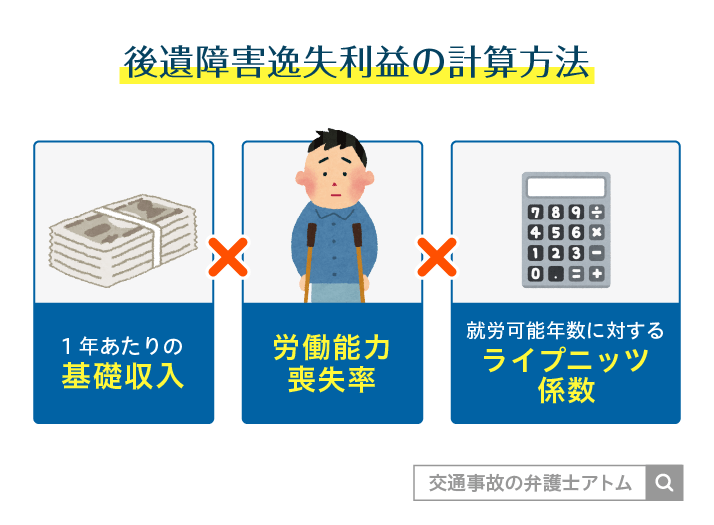

後遺障害逸失利益の金額は、被害者が症状固定となった年齢、労災事故前の収入(1年あたりの基礎収入)、認定された後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率などを用いて計算します。

逸失利益の計算式は次の通りです。

逸失利益の計算式

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

なお、本記事では後遺障害逸失利益の計算方法について説明します。

逸失利益の計算シミュレーション

後遺障害逸失利益の相場を例を使って算定してみます。逸失利益の計算方法は、このように基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数です。

例

2020年4月に労災事故が起こり、同年12月に症状固定となった。被害者は47歳、後遺障害等級10級に認定された。労災事故にあう前の年収は400万円だった。

- 1年あたりの基礎収入:400万円

- 労働能力喪失率:27%

- 労働能力喪失期間:20年

- 20年間に相当するライプニッツ係数:14.8775

計算式に当てはめると、次のようになります。

400万円×0.27×14.8775=約1,606万円

この事例において逸失利益の相場は約1,606万円となります。

後遺障害に対する賠償金額は、慰謝料だけでなく、逸失利益も忘れてはいけません。

なお、労災保険からは後遺障害等級に応じた障害補償給付を受給できます。1級から7級までは年金形式、8級から14級までは一時金形式で給付され、さらに条件に当てはまる場合には別途特別支給金が給付されます。

よって労災保険給付を受けている場合には、逸失利益を算定してから、労災保険の給付だけでは不足する分を請求することになります。

逸失利益の算定は複雑な計算工程となるため、専門家である弁護士に算定を依頼しましょう。

よくわかる関連記事

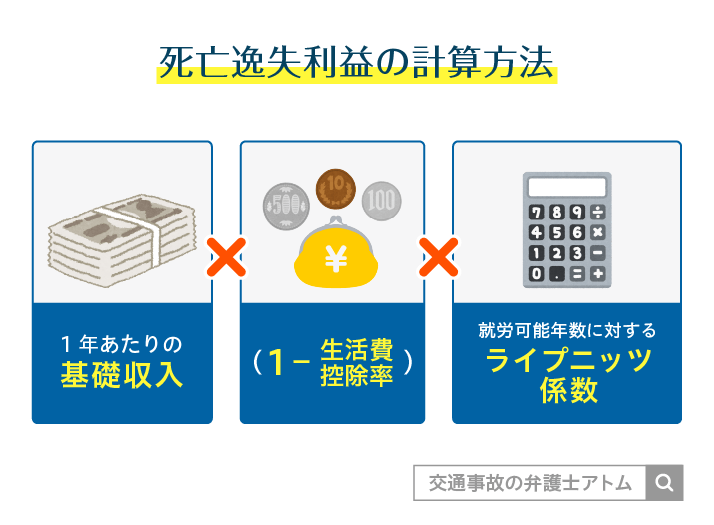

死亡逸失利益は計算式が異なる

死亡事故の逸失利益は計算式が異なり、生きていればかかった生活費を控除する必要があります。

労災における死亡事故の被害にあった方の逸失利益については、以下の関連記事を参考にしてください。

関連記事

死亡事故の逸失利益|計算方法と職業ごとの具体例、生活費控除とは?

(参考)労災保険の主な給付内容

労災保険によって給付される内容は、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料給付、傷病補償年金、介護給付です。

労災保険の給付内容

| 給付内容 | 概要 |

|---|---|

| 療養補償給付 | 労災によって傷病が生じたため、療養のために必要な費用を給付 |

| 休業補償給付 | 労災による傷病の療養をするために仕事ができず、賃金を得られないという損害に対する給付 |

| 障害補償給付 | 労災による傷病が完治せずに後遺症が残った場合に給付される一時金や年金 |

| 遺族補償給付 | 労災により労働者が死亡した場合に、遺族が受け取ることができる一時金や年金 |

| 葬祭料給付 | 労災により死亡した労働者の葬祭を行うために支給される |

| 傷病補償年金 | 労災による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治せず、傷病の内容が傷病等級に該当する場合に給付される |

| 介護給付 | 障害年金や傷病補償年金の受給者であり、症状が重く現に介護を受けている人に対する給付 |

労災保険は、治療のために実際にかかった費用や、怪我により仕事ができなくなったことで生じる不利益に対する穴埋めのために金銭的な給付を行っています。

労災事故の賠償金に関するポイント

労災の賠償金を「示談金」で受け取る流れ

労災事故における慰謝料を支払うのは労災保険ではなく、事故の原因があるとされる会社や第三者です。

損害賠償請求というと裁判を想像する方も多いですが、まずは示談交渉によって賠償額を決めていき、示談金としての受け取りを目指すことになります。

裁判となれば解決までに時間がかかったり、裁判を起こすための費用も必要になったりと、被害者にも負担が大きいものです。

示談交渉であれば比較的早期の解決が目指せるほか、裁判のように手続き自体に必要な手数料はありません。また、お互いにある程度の納得感がある内容で解決を目指せる点もメリットです。

会社に慰謝料を請求する流れを3つのステップでわかりやすく説明します。

労災の慰謝料請求の流れ

- 労災認定を受ける

- 責任の所在(会社・第三者)と損害を立証する

- 損害賠償請求をする

1. 労災認定を受ける

まず、労働基準監督署に労災認定申請を行い、労災認定を受けるようにしましょう。

たとえば労災によって障害補償給付を受けることができれば、その後遺障害等級をもとに後遺障害慰謝料の算定が可能です。

2. 責任の所在(会社・第三者)と損害を立証する

労災認定を受けた後、会社や第三者の責任を立証することが必要です。証拠の収集はもちろん、どういった法的根拠を基にするかも慎重に検討しましょう。

具体例としては、安全配慮義務違反や使用者責任、不法行為などがあげられます。

- 安全配慮義務違反とは、会社が労働者の安全を守るために必要な措置を講じなかったこと

- 使用者責任とは、会社の雇用する労働者の行為によって労働者に損害が発生した場合、会社がその損害賠償責任を負うこと

- 不法行為とは、第三者による故意や過失で損害が生じること

3. 損害賠償請求をする

会社に責任があることを立証できれば、会社に対して損害賠償請求できます。損害賠償請求を行うなら、弁護士に相談することをおすすめします。

労災で慰謝料を請求する際の注意点として知っておきたいことは以下のとおりです。

重要なポイント

- 労災認定を受けているからといって、必ずしも慰謝料が請求できるわけではない。

- 会社に責任があることを立証する必要がある

- 慰謝料の請求額は、個々の事案によって異なる

- 慰謝料の算定や交渉は弁護士に相談することをおすすめ

労災事故に関して会社との示談を検討している方は、関連記事も併せてお役立てください。

注意点1:労災保険給付と賠償金は調整される(損益相殺)

会社や第三者に請求が可能であるとしても、すでに労災保険から給付を受けている場合には、給付を受けた部分の請求を行うことはできません。

すでに給付を受けている部分については減額したうえで請求金額が決まり、このような減額を損益相殺といいます。

給付を受けた部分といえるのは、同一の内容であることが必要です。

同一の内容と判断されるのは、具体的には以下の内容同士となります。

| 労災保険の給付内容 | 損害賠償請求内容 |

|---|---|

| 療養補償給付 | 治療費 |

| 葬祭料 | 葬儀費用 |

| 休業補償給付 傷病補償年金 | 休業損害 |

| 障害補償給付 遺族補償給付 | 逸失利益 |

労災保険からの給付と損害賠償金の関係をもっと知りたい方は、関連記事『労災の損害賠償請求の方法とポイント|労災保険と民事賠償は調整される』を参考にしてみてください。

特別支給金は損益相殺されない

なお、労災保険により給付される特別支給金は、損害の補てんではなく労働者の福祉という異なる目的のため給付されるので、損益相殺の対象とはなりません。

そのため、特別支給金の給付がなされる場合には、労災保険による給付を受けるべきでしょう。特別支給金が受けられる労災給付は、以下の通りです。

- 休業補償給付

- 障害補償給付

- 傷病補償給付

- 遺族補償給付

労災から給付される特別給付金がいくらなのか、もっと詳細を知りたい方は関連記事『労災の特別支給金とは?』もあわせてお読みください。

会社や第三者への請求と労災保険給付の請求のどちらか一方だけでなく、両方にうまく請求していくことで最大限の補償が得られるようになるでしょう。

注意点2:労働者に過失があると減額される

労災発生の原因に労働者の過失がある場合があります。

具体的には、設備不良について労働者が気が付くことができていたはずなのに気が付かなかった、交通事故が起きた際に労働者も交通違反行為を行っていた場合などです。

被害者側にも過失があるケースで会社や第三者に請求する場合には、労働者側の過失割合に応じて請求額が減額されるという過失相殺が行われます。

なお、過失割合の判断は不明確な部分があるため、正確な過失の程度を知るためには法律知識が必要です。

ご自身にも落ち度があると考えている方や、会社側との交渉中に過失があると指摘された方は、どの程度の請求が可能となるのかについて弁護士に確認を取るべきでしょう。

労災保険の給付は過失に関係ない

労災保険の給付を受ける場合にも給付額が制限される可能性がありますが、労災の原因が労働者の故意や重大な過失による場合に限られます。

また、制限対象も給付されるものすべてではなく、一部の給付について何割か減額となるだけなので、減額の程度は過失相殺よりも小さくなる見通しです。

注意点3:損害賠償請求権の時効

ケースにもよりますが、労災事故の損害賠償請求権の消滅時効は原則5年です(民法166条1項1号、同724条の2)。

消滅時効とは、権利を行使できなくなる期限のことです。

労災申請の時効については『労災申請の時効期限は2年と5年|期限切れ時の対処法と請求手続き』をご覧ください。

労災事故の慰謝料請求を行うなら弁護士に依頼しよう

適正な相場の慰謝料を手にしたい方、示談金の相場を知りたい方、労災保険の給付手続きに不安がある方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

相場の慰謝料を得るなら弁護士に依頼すべき

弁護士に依頼すると、相場の慰謝料を得られる可能性が高まります。

慰謝料の金額は労災保険の給付のように法律では定められていないため、請求の相手方となった会社や第三者は、簡単には相場の慰謝料を支払ってはくれないでしょう。

弁護士に依頼すれば、実際に相場として使われている計算方法や過去の類似例をもとに正確な慰謝料相場額の請求を行ってくれます。

専門家からの根拠のある主張であるため、請求の相手方も簡単には否定できません。

また、弁護士からの請求を拒否すれば、裁判所に訴訟提起を行い裁判により支払いを求める可能性が高いでしょう。

裁判となれば相手方も弁護士を雇う費用が発生し、会社であればイメージダウンにつながる恐れがあります。

そのため、相場額を支払っても話し合いで解決した方が良いと相手方は考え、弁護士からの要求に応じる可能性があるのです。

相場額の慰謝料を請求したい場合には、弁護士への依頼をおすすめします。

弁護士費用について

労災の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。

依頼範囲によって金額は様々ですし、弁護士事務所によっても費用設定が異なるため、一概にいくらとは断定できません。

もっとも、ある程度の相場を知ってから弁護士に相談・依頼したいという方は、関連記事『労災の弁護士費用はいくら?成功報酬・着手金などの相場と安くおさえる方法』もあわせてお読みください。

弁護士費用のおおよその相場や内訳、弁護士費用をおさえる方法について解説しています。

会社や加害者側保険会社との交渉を一任できる

労災事故で会社や第三者(加害者)に適正な損害賠償を請求する際、被害者が直面する最も大きな壁が交渉相手とのやり取りです。

弁護士に依頼する最大のメリットの一つは、精神的負担や時間的負担が大きい交渉の窓口を、すべて弁護士に一任できる点にあります。

- 交渉相手が「会社」の場合

雇用主である会社に対して「安全配慮義務違反があった」と責任を追及し、賠償金の交渉を行うことは精神的に負担がかかる。今後の雇用関係への影響を不安に感じ、不当に扱われていても強く主張できないケースも多い。会社側が顧問弁護士を立てて対応してくることも考えられ、法的な知識のない個人で立ち向かうのは困難。 - 交渉相手が「加害者側保険会社」の場合

通勤中や業務中の交通事故(第三者行為災害)の場合、主な交渉相手は加害者が加入する任意保険会社。保険会社は、裁判所が認める適正な基準(弁護士基準)よりも低い、独自の社内基準(任意保険基準)で示談金を提示し、気づかないうちに不利な条件で示談してしまうリスクが極めて高い。

弁護士は被害者の代理人として、法的な根拠に基づき、会社や任意保険会社と対等に交渉します。被害者は、こうしたストレスの多い交渉ごとから解放され、怪我の治療と一日も早い社会復帰に専念できるのです。

労災保険についても対応してくれる場合がある

弁護士との契約範囲によっては、会社や第三者に対する請求だけでなく、労災保険の給付手続きについてもサポートを受けられる場合があります。

会社や第三者に対する損害賠償請求について時間がかかるケースでは、手続きを適切に行えば確実に給付を受けられる労災保険から早期に給付を得ることで、当面の生活費や医療費を確保した方がいいこともあるでしょう。

しかし、労災保険給付の申請には手続きが複雑なものもあり、専門家のサポートを受けるべき場面があります。

特に、怪我が完治せずに後遺症が残った場合には、後遺症の症状が後遺障害に該当すると主張して、障害補償給付を受ける手続きが必要です。

後遺障害に該当する症状が発生しているという主張を行うためには、適切な医療関係の資料をそろえる必要がありますが、医療や法律の知識が不十分な人では資料をそろえることは難しいでしょう。

また、医師は治療の専門家ではあるものの、労災保険の手続きについてまで詳しく知っているとは限りません。

そのため、どのような資料を用意すべきであるのかは弁護士に確認を取りましょう。

アトム法律事務所の無料法律相談を活用しよう

労災事故の慰謝料は、労災保険からは支払われません。

労災保険は、労災事故による治療費・休業損害などの補償をおこなうもので、精神的苦痛に対する慰謝料は補償の範囲外です。

しかし、会社に落ち度があって労災が起こったときには、会社に対する慰謝料の請求が認められる可能性があります。

また、労災保険で足りなかった分の治療費や逸失利益についても賠償請求ができる可能性もあります。

労災事故で重大な後遺障害が残ったり、ご家族を亡くされたりして、会社などに対して損害賠償請求を検討している場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

無料法律相談ご希望される方はこちら

詳しくは受付にご確認ください。

アトム法律事務所 岡野武志弁護士

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了