事故後の後遺症で請求できる慰謝料相場はいくら?増額要素や請求の流れを解説

更新日:

後遺症に関する賠償金には、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費、装具代などが含まれます。

後遺障害慰謝料は、後遺症による精神的苦痛への賠償金です。等級ごとに相場があり、弁護士基準で110万円から2,800万円程度が目安です。

後遺症の賠償請求をするには、まずは医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害認定を受ける必要があります。

この記事では、必要な証拠や慰謝料増額の具体的ポイントもあわせ、事故で後遺症が残った方の最大限の補償を得るための方法を解説していきます。

労災、介護、医療、学校やスポーツでの事故などの具体例とともにわかりやすくご説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

後遺症が残った場合の慰謝料相場

後遺症の慰謝料とは、後遺障害等級が認定された場合に請求できる慰謝料(精神的苦痛に対する賠償金)のことです。

こちらでは、後遺障害慰謝料の相場を紹介します。

等級ごと・支払い基準ごとの慰謝料相場

後遺症の慰謝料相場は、後遺障害等級に応じて相場があります。

後遺障害等級は、後遺症の内容・程度に応じて、認定される等級のことです。1級から14級まであります。

以下は、代表的な支払い基準である「自賠責基準」と「弁護士基準」について、等級ごとの相場をまとめた表です。

後遺障害慰謝料の相場

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 第1級(要介護) | 1,650万円 | 2,800万円 |

| 第1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |

| 第2級(要介護) | 1,203万円 | 2,370万円 |

| 第2級 | 998万円 | 2,370万円 |

| 第3級 | 861万円 | 1,990万円 |

| 第4級 | 737万円 | 1,670万円 |

| 第5級 | 618万円 | 1,400万円 |

| 第6級 | 512万円 | 1,180万円 |

| 第7級 | 419万円 | 1,000万円 |

| 第8級 | 331万円 | 830万円 |

| 第9級 | 249万円 | 690万円 |

| 第10級 | 190万円 | 550万円 |

| 第11級 | 136万円 | 420万円 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円 |

| 第14級 | 32万円 | 110万円 |

※参考:国土交通省『自賠責保険・共済ポータルサイト』「限度額と補償内容」、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2025(令和7年)」

上記の自賠責基準や弁護士基準は、交通事故の後遺症の賠償基準ではありますが、実務上、その他の事故でも参考にされることが多いです。

どのような後遺症が何級に認定されるのかは『労災の後遺障害とは?障害等級の認定基準と金額早見表、給付の流れ』の記事もご参考になさってください。

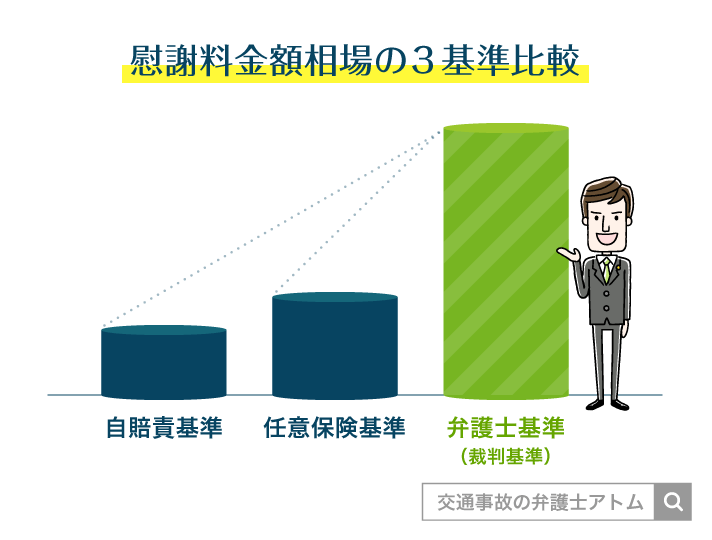

後遺症の慰謝料は弁護士基準で請求しよう

後遺障害慰謝料は、必ず弁護士基準(裁判基準)を前提に請求するべきです。

弁護士基準とは、裁判所で認められる相場をもとにした支払基準のことです。たとえば、後遺障害14級なら110万円、13級なら180万円が相場となります。

しかし、示談交渉の相手方(加害者やその任意保険)は、必ずしも、この「弁護士基準」で賠償額を提示してくるとは限りません。

自賠責基準か、又はそれに準じた任意保険独自の基準で、賠償金を提示してくることも多いです。

| 慰謝料の支払基準 | 内容 |

|---|---|

| 自賠責基準 | 自賠責保険の支払基準 |

| 任意保険基準 | 任意保険の独自の支払基準 |

| 弁護士基準(裁判基準) | 法的正当性の高い支払基準 |

示談交渉の際は、弁護士基準に沿って適切な金額まで増額交渉していくことが大切です。

弁護士基準を知らずに進めてしまうと、不当に低い金額で事故の示談をしてしまうリスクがあります。

【コラム】障害等級表に当てはまらないケースも?

後遺症が等級表に当てはまらない場合でも、障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して、慰謝料が認められるケースもあります。

まずは専門家に相談し、自分のケースでどこまで請求できるか確認しましょう。

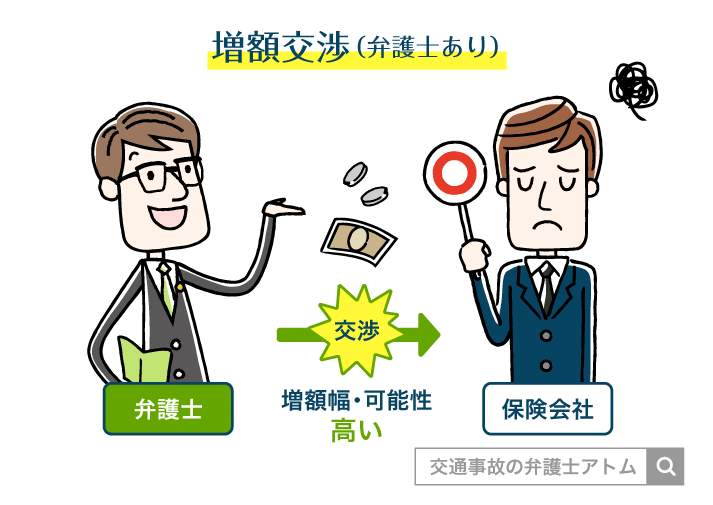

後遺症の慰謝料請求で弁護士ができること

後遺症の慰謝料請求では、弁護士が次のようなサポートをおこないます。

後遺症の慰謝料請求と弁護士の役割

- 弁護士基準での慰謝料増額交渉

- 後遺障害等級の認定手続きのサポート

- 必要な検査の提案や診断書のチェック

など

慰謝料は、目に見えない精神的苦痛を緩和するための金銭です。

正当な金額を得るためには、専門家の力を借りることが大きな助けになります。

【コラム】後遺障害等級の決まり方は?

後遺障害等級が決まるまでの流れは以下のとおりです。

後遺障害等級の決まり方

- 事故発生~治療の継続

- 症状固定の診断

- 後遺障害診断書の作成依頼

- 審査機関あり:審査機関へ提出

- 審査機関なし:障害等級相当であることを立証

- 等級をもとに相手方と交渉

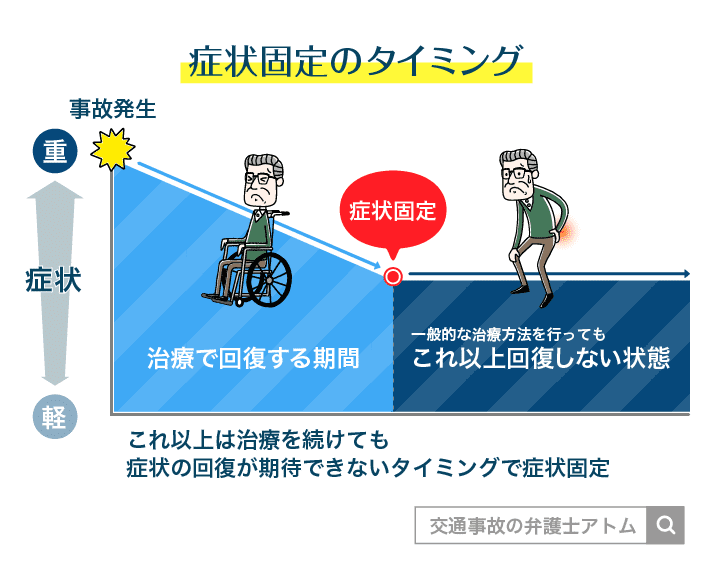

症状固定とは、医師より「これ以上治療を続けても、良くも悪くもならない」と判断されることです。治療の終了を意味し、後遺症が残ったと判断できる時期になります。

症状固定となったら医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。そして、その後遺障害診断書や審査結果などを添付して、審査機関によって後遺障害等級認定を受けることになります。

ただし、介護事故やスポーツ事故のように後遺障害の審査機関がない場合には、交通事故や労災事故で用いられている障害等級表をもとにして自身の後遺症が障害等級何級にあたるのかを立証していくことが必要です。

ご自分の怪我が後遺障害の何級に該当するか知りたい、該当しないとしても後遺障害慰謝料を請求したいとお悩みの方は、無料法律相談を利用して、弁護士に相談してみることをおすすめします。

なお症状固定に至るまでの治療期間についても、入通院慰謝料(傷害慰謝料)の請求が可能です。くわしい算定方法は関連記事『怪我の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求の流れと金額の上げ方も解説』を参考にしてみてください。

後遺症の慰謝料を増額する方法

事故で後遺症が残った場合、以下の要因を考慮して慰謝料が増額される可能性があります。

後遺症の慰謝料増額要因

- 事故態様、加害者の過失

- 加害者の事故後の不誠実な態度

- 後遺障害の内容・程度

- 被害者の職業や年齢

以下、それぞれの要因について解説します。

1.事故態様、加害者の過失

例えば、会社側が機械の安全装置が故障していることを認識していたにもかかわらず修理や対策を怠った結果、従業員が機械に巻き込まれる事故に遭い重傷を負った場合、事故態様の悪質性や加害者の過失の程度が大きいため、慰謝料額が増額される可能性が高いです。

2.加害者の事故後の不誠実な態度

加害者が事故後に全く謝罪を行わない、自己に不利な証拠を隠滅した、一度認めた賠償責任を後で否定するようになったなど、加害者の不誠実な態度は慰謝料増額要因になります。

3.後遺障害の内容・程度

同じ後遺障害等級でも、後遺症の内容・程度は様々であり、日常生活や仕事に与える影響は被害者ごとに異なります。

人によっては、後遺症が原因で、人格障害や意欲の減退といった症状に苦しみ、周囲の継続的なサポートが必要になる場合もあります。

このように、障害等級だけでは評価しきれない具体的な悪影響も詳細に主張立証することで、慰謝料増額につながる可能性があります。

4.被害者の職業

後遺症そのものは重傷とはいえない場合であっても、被害者の職業によっては、慰謝料が増額される可能性があります。

例えば、後遺症による手のふるえが常態化した場合、被害者が医師であれば手術をすることは困難になります。

この場合、退職や転職を余儀なくされると考えられるため、慰謝料増額事由になります。

後遺症の慰謝料を請求する方法

慰謝料請求に必要な証拠の準備

後遺症に対する慰謝料請求を行う際には、後遺障害診断書と審査機関による等級認定票が重要な根拠となります。

しかし、審査機関がない場合に等級認定票を用意できずとも、後遺症がどれほど深刻であるかを証明し、適切な慰謝料を請求するための基盤を整えることが重要です。

よって医療記録、専門家の意見、事故や治療に関する証拠、生活への影響を示す証拠、証人の証言、その他の関連書類をしっかりと集めることが重要です。

医療記録

医療記録の具体例

- 診断書:医師による診断書や後遺症の詳細を記載した文書。後遺症の種類、程度、予後などがわかる。

- 治療記録:治療の内容や経過を示す医療記録。治療費用や入院・通院履歴なども含む。

- 検査結果:CTスキャン、MRI、レントゲンなどの画像検査結果など後遺症の存在がわかるもの。

後遺症に基づく慰謝料を請求する場合、特に重要な証拠は診断書です。

事故から数日経ってから初めて診断を受けると、加害者側からは高い確率で「事故と後遺症との因果関係は認められないので、後遺障害慰謝料は発生しない」と主張されます。

このような事態を防ぐために、事故後はなるべく早く医師の診断を受けるようにしましょう。

適切な障害等級の認定を受けるには、認定要件が不足なく診断書に記載されていることが必要です。診断書をもらったら、弁護士に一度確認してもらうのが安心です。

後遺障害等級の認定に際しては、通院頻度も重要になります。後遺症の内容・程度により、適切な通院頻度は異なります。

事故後、早めに弁護士に相談して、どれくらいの頻度で通院すべきかアドバイスをもらうと安心です。

専門家の意見

MRIやレントゲン写真などの各種検査結果のほか、医師の見解を別途紙にまとめてもらったり、医学文献や専門医の意見書だったりも有効な場合があります。

生活への影響を示す証拠や証人の証言

被害者本人や職場関係者などによる陳述書を作成し、後遺症が日常生活や仕事に与えている悪影響について詳細に説明することも大切です。

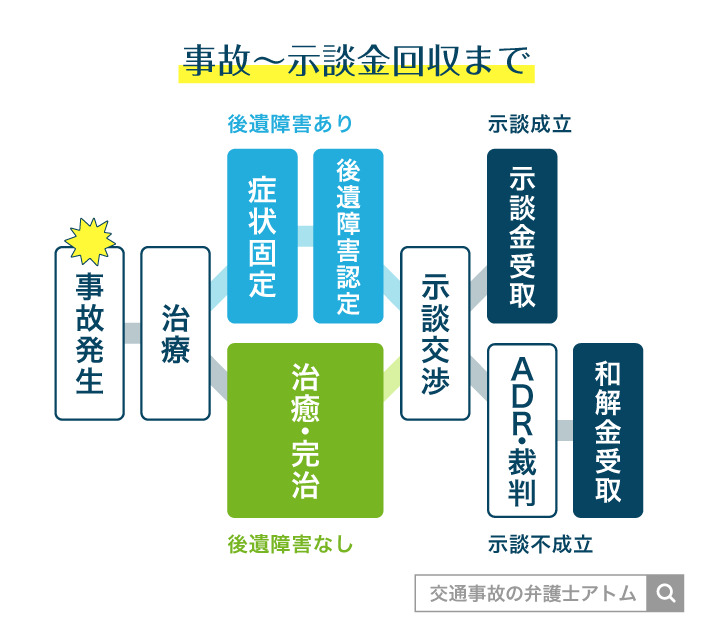

示談交渉で慰謝料の金額や支払い方を決める

示談交渉とは、裁判外で当事者と話し合い、お互いに納得できる解決内容を決めて争いを終わらせることをいいます。

双方である程度の譲歩がないと示談成立は難しく、感情的にならず、事実に基づいて話し合うことが重要になるのです。

示談交渉では後遺症の慰謝料以外にも、全損害を算定して金額を決めていきます。示談交渉で決まった賠償金は示談金ともいい、慰謝料も示談金の中に含まれることになります。

示談交渉は「成立後のやり直し」が原則不可!

後遺症の慰謝料だけを後から請求することは原則ありません。ケガの治療の部分と後遺症の部分は併せて示談交渉で決めていくことになります。

よって後遺症の慰謝料については症状固定後に後遺障害等級認定を受けたり、立証資料がそろったりしてから請求しましょう。

後遺症が残ったときの示談交渉の流れや示談のやり直しができない原則については、関連記事でくわしく解説しています。

示談交渉が不成立なら調停や裁判へ

示談交渉が不成立となった場合には、調停や裁判といった方法を視野に入れていきましょう。

ADR(調停など)

ADRとは、判決によらない紛争解決の方法をいいます。具体的には、調停という方法などがあります。

調停とは、裁判官を含む調停委員といった第三者を交えて話し合う方法のことです。もっともあくまで当事者同士の話し合いがベースなので、第三者の決定に従うわけではありません。

当事者同士の話し合いが決裂したら調停も失敗となります。

裁判

裁判は、訴える側が原告となり、相手を被告として、裁判官に当事者同士の争いについて判決してもらうことをいいます。

裁判官は独立して判断する権限があるため、原告や被告どちらの話もよく聞いて判決を言い渡します。

被害者にとって有利な判決になると請求通りの慰謝料が認められることもありますが、場合によっては慰謝料が減額されたり、全く認められなかったりする可能性もあるでしょう。

裁判で決められた金銭は示談金とは言わず、損害賠償金として言い渡され、慰謝料が認められた場合には損害賠償金のなかに含まれます。

関連記事

- 医療事故の裁判:医療訴訟とは?医療ミス(医療過誤)の裁判の流れと弁護士に依頼するメリット

- 介護事故の裁判:介護事故裁判の争点は?訴訟準備から裁判進行の流れ!裁判事例も解説

- 労災事故の裁判:労災で裁判は起こせる?会社を訴えたいなら民事訴訟の対応方法を知ろう

- 学校事故の裁判:学校事故の訴訟事例|裁判で損害賠償請求する流れやその他の解決方法

事故別の後遺障害慰謝料請求のポイント

ここでは、労災事故、介護事故、医療事故、学校事故、スポーツ事故を原因として後遺障害慰謝料を請求する場合のポイントを事故別に解説します。

労災事故

労災事故の場合、労災保険による保険給付が受けられるため、それ以上のお金を請求できるのか不安に感じる方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、使用者に安全配慮義務違反や不法行為責任が認められる場合、使用者は、民事上の損害賠償責任を負います。

この場合、被害者やその遺族は、使用者に対して、労災保険からの給付で補償されない損害の賠償金を請求できます。

労災保険に含まれず、損害賠償請求しないともらえない金銭の代表は慰謝料です。そのほか物損部分の補償、労災保険だけでは金額が不十分な補償などは賠償請求が必要になります。

労災事故に遭った場合、本来請求できるお金を請求し忘れていないか、弁護士の無料相談を利用して確認してみることをおすすめします。

損害賠償請求の可能性がある労災事故とは何か、労災事故で損害賠償請求できるものについては関連記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。

介護事故

介護事故の場合、被害者が高齢者であることが一般的です。

そのため、施設側からは、高齢であることや、持病があったことなどを理由に、慰謝料額の減額案が提示されることもあります。

この場合、施設側の主張が合理的な内容であれば冷静に示談交渉を進め、早期解決を目指すのがお互いにとってメリットが大きいでしょう。

しかし、施設側の主張に納得がいかない場合は、そのまま受け入れずに弁護士に一度相談してみることが大切です。

弁護士が法的観点から分析すると、施設側の主張は不合理であり、慰謝料減額事由にならない可能性もあります。

介護事故における損害賠償請求の流れや金額相場については関連記事をお読みください。

医療事故

医療事故の場合、医師の過失や因果関係を証明するのが非常に困難です。

医療事故が起こった場合、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談すれば、必要な証拠の収集や医学文献の調査、専門医からの意見聴取など様々なサポートが受けられます。

過失や因果関係の証明が難しい事案であっても、示談交渉による解決の道もあります。

示談交渉では、法律上の要件を厳密に満たしているかどうかにかかわらず、当事者が合意すれば柔軟な解決が可能です。

示談交渉は、交渉経験豊富な弁護士に依頼することがポイントです。

学校事故

学校事故については、学校側が加入する保険によって災害共済給付を受けられる場合があります。

ただし障害見舞金として支払われる金額は一定にとどまっており、この見舞金だけで後遺症に対する賠償がすべてなされるとは限りません。

とくに重い障害が残った場合には不十分になりやすいため、いったん災害共済給付を受けつつも、すべての損害を算定して不足する分を損害賠償請求することも検討すべきです。

弁護士に依頼すれば、弁護士基準に基づき、法的に正当な金額の慰謝料が獲得できる可能性が高まります。今後の方向性も含めて弁護士に相談することをおすすめします。

スポーツ事故

休日の趣味でスポーツをしていて事故にあったときには、相手方の加入する保険などが利用できる場合があります。

相手の加入する保険との交渉になると、まだ増額の余地がある後遺障害慰謝料を提示されたり、そちらも悪いなどと言って金額を減らされたりする可能性もあるでしょう。

とくに大ケガを負った場合には金額も高額になるため、シビアな交渉が予想されます。重傷事案ほど弁護士に相談するメリットは大きいです。

後遺症の慰謝料請求に関してよくある質問

慰謝料とは別に請求できる「逸失利益」とは何ですか?

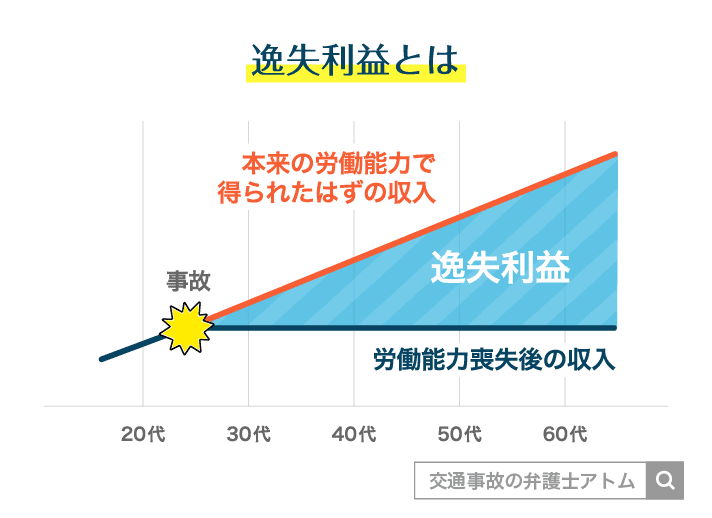

逸失利益とは、事故の後遺症により将来的な収入が減少することに対する補償のことです。

症状固定までの減収分は「休業損害」として賠償請求をしますが、症状固定後は「逸失利益」として賠償請求をします。

事故前後でどのくらい労働能力が下がったのかを考慮したうえで、逸失利益の賠償額は決まります。

後遺障害の等級、事故前後の稼働状況、職業や年齢などが逸失利益の賠償額に影響する要素です。

なお、実際に金銭収入を得ていない主婦や学生でも、減収分を想定できるため、逸失利益の賠償を請求できるケースも多いです。

ただし、後遺障害が重いほど金額は大きくなるため、相手との交渉が非常にシビアになる損害賠償費目でもあります。

後遺障害逸失利益の計算の仕組みを知りたい方は関連記事も参考にしてみてください。計算方法が複雑なため、弁護士との法律相談で算定を依頼することもおすすめです。

後遺症は裁判で決めてくれる?

後遺症は裁判で決めてくれます。審査機関で思うような結果が得られなかったり、相手方との示談交渉で後遺症の存在を認めてもらえなかったりするときには、裁判で判断を受けることが可能です。

ただし、裁判には時間とコストがかかるため、審査機関への異議申立てなどの手段で解決できない場合の最終手段と考えるべきでしょう。

後遺障害慰謝料は親も請求できる?

後遺障害慰謝料は、原則として、被害者本人が請求できます。

ただし、被害者が重度の後遺障害を負った場合は、被害者の近親者が別途慰謝料を請求できる可能性があります。

判例は、被害者が重い後遺症を負った事案について、被害者が死亡した場合に比肩するほど、あるいは、死亡した場合に比べて著しく劣らない程度の精神的苦痛を受けた場合には、近親者が固有の慰謝料を請求できるとしています(最高裁判所昭和33年8月5日判決)。

被害者が重度の後遺障害を負い、介護が必要になった場合に近親者固有の慰謝料を認めるケースが度々見られます。

後遺症について将来介護費や装具代は請求できる?

将来の介護費や装具代を請求するには、後遺障害の内容・程度、介護や装具の必要性、支出の蓋然性などについて具体的な立証が必要となります。

裁判例でも、後遺障害の程度が重大で日常生活の相当部分で介護が必要な場合や、装具の必要性が医学的・生活実態上認められる場合に限り、これらの費用が損害として認められています。

後遺症の将来介護費・装具代

事案:自転車で交差点を通行中、普通乗用車と出合い頭に衝突した被害者が、重篤な後遺症を負い、後遺障害1級3号(常時介護)に認定された事案。

原告は近親者の付添看護を要する状態にあったとするのが相当である

東京地判平17・2・24(平成15年(ワ)14317号)

- 将来介護費:約1億0,258万円

- 器具・装具関連費用:

- 車椅子代:約141万円

- 介護用ベッド費用:約154万円

- 車両改造費用:約237万円

- 将来雑費:約404万円

- 住宅改造費:約750万円

後遺症が残った場合の慰謝料請求は弁護士に相談

事故で後遺症が残った場合、その事故において相手に過失があれば、慰謝料の請求が可能です。

弁護士は、事故の種類や後遺症の内容・程度に応じて、正当な慰謝料を得るための適切なアドバイスを行います。

損害賠償請求を検討している方は、弁護士への相談・依頼も考えてみましょう。

アトム法律事務所の無料相談

アトム法律事務所の弁護士は、豊富な示談交渉の経験をもとに、事故の被害者やそのご家族を全力でサポートします。

事故で重大な後遺障害が残り、加害者側に慰謝料請求したいとお考えの場合は、アトム法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。

アトム法律事務所では、事故で重い後遺障害が残った方を対象とした無料相談をおこなっています。法律相談のご予約は24時間365日対応していますので、いつでも気軽にお問い合わせください。

無料法律相談ご希望される方はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了