よくある離婚後のトラブルとは?解決方法や無料相談窓口を解説!

離婚後にもめる原因の多くは、慰謝料・養育費・財産分与といった金銭の未払いで、面会交流の拒否や元配偶者による付きまとい・嫌がらせが問題になることもあります。

金銭トラブルを放置すると、慰謝料は離婚から3年、財産分与は2年で時効となります。養育費は子が成人するまで請求できますが、過去分を遡って払わせるのは難しくなることがあります。

たとえ口約束だけで離婚した場合でも、時効前であれば法的手続により未払い金の回収や面会交流の実現を図ることが可能です。

この記事では、離婚後に発生しやすい8つのトラブルについて、具体的な解決手順と相談窓口、弁護士に依頼するメリットを解説します。

離婚後にもめる原因は?代表的なトラブルと解決法

離婚後のトラブルとして、以下のようなことが想定されます。

離婚後のトラブル

- 取り決めた慰謝料や養育費を支払ってもらえない

- 離婚後に慰謝料や養育費、財産分与を請求したい

- 養育費の増額に応じてもらえない

- 子どもに会わせてもらえない

- 相手がしつこく付きまとってくる

- 親権をこちらに変更したい

- 離婚後に妊娠が発覚した

- 経済的に苦しくなってしまう など

このほかにも、「高額の慰謝料を請求されてしまう」「元配偶者にSNSなどで名誉毀損される」「共有不動産の扱い方」といったトラブルが発生するおそれがあります。一人で抱え込まず、弁護士など外部の相談窓口の利用を検討しましょう。

ここでは、離婚後に想定されるトラブルと、解決法についてくわしく解説します。

(1)取り決めた慰謝料や養育費を支払ってもらえない

離婚後に想定されるトラブルとして、慰謝料や養育費、財産分与といった金銭を支払ってもらえないということが挙げられます。

「最初に取り決めていた金額を支払ってもらえない」「分割払いの予定だったものの、途中から支払われなくなったり、遅延が発生したりしている」といったケースがあります。

慰謝料や養育費の不払いはどうすればいい?

離婚後、取り決め通りに慰謝料や養育費を支払ってもらえない場合は、まずは電話やメッセージを使って相手に催促してみましょう。

相手に直接連絡することが難しかったり、相手が無視したりした場合には、法的な手続きを検討します。

離婚時に、慰謝料や養育費の支払いについて強制執行認諾文言付き公正証書が作成されていれば、強制執行をおこなって相手の財産から強制的に慰謝料や養育費を回収することができます。

公正証書がない場合、まずは調停や裁判を提起して支払い義務を認めさせ、調停調書や判決をもとに強制執行をおこなうことになります。その他、履行勧告や間接強制といった手続きも利用できますが、強制力は弱いです。

関連記事

・養育費を払わないと言われたときの対処法と払わなくていい7つのケース

・離婚後の養育費の相場はいくら?支払われなかったらどうする?

・養育費の強制執行はどうやる?未払いの時の選択肢と手続きの流れ

慰謝料や養育費の不払いを防ぐためには?

慰謝料や養育費といった金銭の不払いを防ぐためにも、離婚条件を取り決めるときには公正証書の作成をおすすめします。

協議離婚をするときに、離婚条件を記載した「離婚協議書」を公正証書化して強制執行認諾文言を入れておくことで、相手が慰謝料や養育費などを支払わなかったときに、裁判所の手続きを用いて相手の給料や預貯金を差し押さえることができます。

弁護士

強制執行認諾文言とは、「この取り決めを守らなかった場合は、強制執行を受け入れます」という旨の条項です。

関連記事

・離婚の公正証書の作り方・費用・必要書類【2025年10月法改正】

離婚後に夫が自己破産したら慰謝料や養育費を受け取れない?

夫が離婚した後に自己破産したという場合、慰謝料の支払いを受けることはできなくなる可能性があります。

これに対し、養育費は非免責債権といって自己破産しても免除されないものです。そのため、離婚後に夫が自己破産した場合でも、養育費の支払いが受けられなくなるということは原則としてありません。

関連記事

・自己破産と離婚の最適なタイミングは?|メリット・デメリットを解説

(2)離婚後に慰謝料や養育費、財産分与などを請求したい

離婚する前に慰謝料や養育費について取り決めていなかった場合、離婚後になってから「やはり慰謝料や養育費を請求したい」「財産分与を請求したい」と言っても応じてもらえるケースは少ないです。

「お金のことはいいからとにかく離婚したい」と、きちんと話し合いをせずに離婚した場合に陥りやすいトラブルといえます。

離婚後でも請求は可能?

離婚が成立した後でも、慰謝料や養育費、財産分与を請求することは可能です。

ただし、離婚後の金銭等の請求には時効があります。

離婚後に請求できるお金と期限

| 請求できるお金 | 期限・時効 |

|---|---|

| 離婚慰謝料 | 離婚成立から3年間 |

| 財産分与 | 離婚成立から2年間 |

| 年金分割 | 離婚成立から2年間 |

例えば、離婚の慰謝料については、離婚が成立してから3年間という時効があり、3年以上が経過してしまうと慰謝料を請求する権利は失われてしまいます。ただし、3年というのは裁判で請求が認められる期間ですので、3年が過ぎていても相手に払う意思があるならば慰謝料を受け取ることは可能です。

また、財産分与と年金分割には離婚が成立してから2年以内という請求期限があります。

なお、養育費の支払いは、子どもが経済的に自立するまで続く義務であり、離婚時に取り決めていなかったとしても、基本的には離婚後も養育費を請求できます。ただし、請求をした時点より前の分まで遡って養育費を支払わせるのは難しい場合が多いです。そのため、養育費を請求するのであればなるべく早く行いましょう。

関連記事

・離婚慰謝料の時効は3年?更新できる?浮気の慰謝料の時効も解説!

・財産分与の時効は離婚から何年?2種類の請求期限と最新情報を解説

・養育費の請求に時効はある?取り決めのありなしや内容で変わる!

離婚前にしっかり話し合う必要あり

早く離婚したいからといった理由で、離婚条件について細かく取り決めをしないまま離婚してしまうと、離婚後になって思わぬ金銭的なトラブルに発展するおそれがあります。慰謝料や養育費、財産分与といった離婚条件についてはきちんと取り決めをしてから離婚することをおすすめします。

離婚の話し合いや合意の内容に不安がある場合は、弁護士にご相談ください。

関連記事

(3)養育費の増額に応じてもらえない

離婚後に相手の収入が増額したり、自分の生活が苦しくなったりした場合、「養育費を増額してもらえないだろうか」と考える方も多いと思います。「子どもが私立の学校に進学したために、高額な学費が必要になってしまい、その分養育費を増額してほしい」ということもあるでしょう。

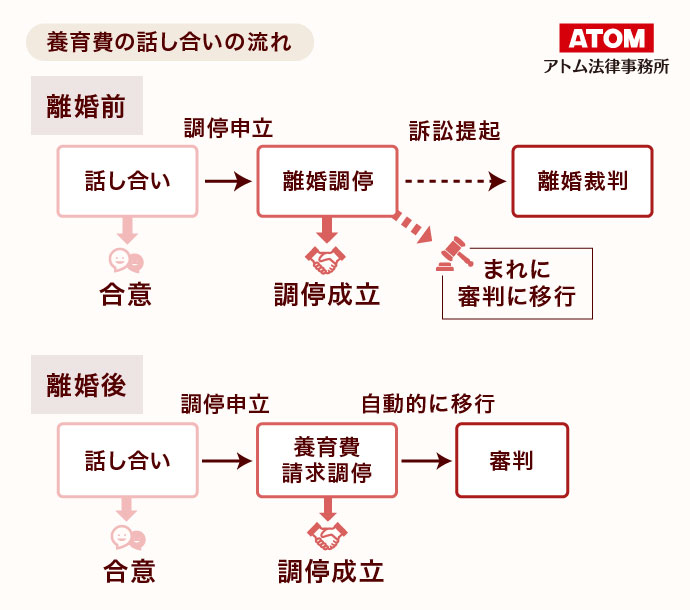

養育費の金額は当事者の合意があればいつでも変更することができ、増額したい場合まずは相手にその旨を伝えて話し合いを行います。しかし、簡単には増額に応じてくれないことも多いです。

話し合いで合意ができなければ、家庭裁判所に養育費増額調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の調停委員を介して双方の意見を調整し、合意を目指します。

調停を行っても合意ができなければ、自動的に審判に移ります。審判とは、裁判官が養育費の増額を命じるか、いくらに増額すべきかを決定する手続きです。

(4)子どもに会わせてもらえない

子どもの親権を取らなかった親も、子どもと面会交流をする権利があります。しかし、離婚するときに面会交流について取り決めたにも関わらず、子どもに会わせてもらえないというトラブルは多いです。

子どもに対する影響を考えても、面会の問題はできるだけ当事者間の話し合いで解決することがベターです。

「話し合いをしても面会を断られてしまう」という場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることになります。面会交流調停では、調停委員が両者の意見を調整してくれます。

調停でも合意ができなかった場合は、裁判官が審判によって面会交流の可否や内容を決定します。

弁護士

審判を行うための判断材料として、家庭裁判所の調査官による調査や試行的面会交流が実施されることもあります。

面会交流の取り決めが守られない時に使える手続き

もし調停や審判で取り決めた面会交流が実施されない場合は、間接強制によって面会交流の実施を促すことができます。間接強制とは、強制執行の一種で、相手が義務を履行するまで「一回あたり○万円」といった形で間接強制金を課すというものです。

また、面会ができないことの精神的苦痛に対する慰謝料を請求することも考えられます。金銭的負担やプレッシャーを掛けることで、面会交流の実施を間接的に促すことができます。

(5)相手がしつこく付きまとってくる

離婚した後、元配偶者から付きまとわれたり、新居に押しかけてきて嫌がらせを受けたりするトラブルがあります。離婚後に付きまといや嫌がらせを受けているという場合は、抱え込まずに警察や弁護士に相談することをおすすめします。

警察にストーカー被害を相談すると、ストーカー規制法に基づき警告や禁止命令を出してもらえる可能性があります。禁止命令に従わずストーカー行為を継続した場合には罰則があります。

また、弁護士に相談して、内容証明郵便で相手側に警告を送るという手段も有効でしょう。

離婚後の付きまとい行為を予防するためには?

これから離婚をする方で、「相手がストーカー化してしまうかもしれない」と不安な方は、「離婚後の自分の住所を伝えない」「離婚後に顔を合わせないよう条件の取り決めを徹底する」といったことを心がけましょう。

離婚調停を行う際は、住所などを相手に開示させないようにする手続きがあります。

また、離婚後に元配偶者が住民票を取得して住所を調べられないように、住民票に閲覧制限をかけられる場合があります。詳しくは家庭裁判所や役所の担当者にお問い合わせください。

(6)親権をこちらに変更したい

「離婚するときに親権者を夫としたものの、こちらに変更したい」と考える方もいらっしゃるでしょう。相手が面会交流を拒否したり、子どもを虐待している疑いがあったりして、親権者を変更したいというケースです。

離婚時に決めた親権者をあとから変えるには、親権者変更調停・審判を申し立てる必要があります。父母の合意だけであとから親権者を変更することはできません。

また、親権者を変更するには、「親権者が子どもを虐待している」「親権者が行方不明になった」といった、子どもの福祉の観点から「親権者の変更が必要である」と認められるような事情が必要です。

親権を取り戻したいからといって、元配偶者のもとから子どもを連れ去ることは絶対にしてはいけません。突然の連れ去りは子どもの利益を害する行為であり、親権争いにおいてそのような行動はマイナスに評価される可能性があります。

弁護士

なお、監護権者(子どもと一緒に暮らし、身の回りの世話をする人)は父母の合意があれば変更することができます。話し合いがつかない場合は、子の監護者の指定調停・審判を申し立てます。

関連記事

(7)離婚後に妊娠が発覚した

離婚したあとに妊娠が発覚するケースです。以下は離婚後の妊娠で気になる戸籍や親権者についてまとめた簡単な表になります。

| 子どもの戸籍・苗字※ | 子どもの親権者 | 戸籍上の父親 | |

|---|---|---|---|

| 離婚後、300日以内に出産 | 元夫 | 母親 | 元夫 |

| 離婚後、300日以降に出産 | 母親 | 母親 | ー |

| 離婚後、出産前に再婚 | 新しい夫 | 母親と新しい夫 | 新しい夫 |

※婚姻時に妻が夫の苗字に変えていた場合。

これまでは、離婚後300日以内に生まれた子どもは前の夫の子どもであると推定されていました。

しかし、民法改正後は、離婚後300日以内に生まれた子であっても、出産の時点で母親が再婚していれば、新しい夫の子どもであると推定されることになりました。

離婚後に妊娠が発覚した場合の子どもの戸籍や親権者についてくわしく知りたい方は、『妊娠中の離婚|養育費や親権はどうなる?離婚したくなる理由は?』や『離婚後300日問題は2024年の民法改正でどうなった?嫡出推定制度の見直し』をご覧ください。

(8)経済的に苦しくなってしまう

離婚したあと、経済的に困窮してしまうケースがあります。特に母子家庭になるという場合は、離婚後に生活が苦しくなってしまうこともあるでしょう。

そういった場合は、以下のような制度を利用できる場合があります。

離婚後に利用できる制度

- 児童手当

- 児童扶養手当(母子手当)

- 児童育成手当

- 特別児童扶養手当

- 障害児福祉手当

- 就学援助

- 母子父子寡婦福祉資金貸付金

- 生活福祉資金貸付制度

- 女性福祉資金貸付制度

- 生活保護 など

離婚後にもらえるお金や利用できる制度についてくわしく知りたい方は『離婚したらもらえるお金は?離婚補助金はある?手当や公的支援を解説』をご覧ください。

離婚後の生活を安定させるためには、財産分与や養育費の取り決めを行い、適正な額の金銭を受け取って離婚することが重要です。

離婚後のトラブルの相談窓口|無料相談できるところも

離婚後のトラブルについて、以下のような相談窓口を利用できます。トラブルの種類や緊急度によって最適な窓口が異なるため、下記を参考にしてください。

| 相談窓口 | 特徴・費用 |

|---|---|

| 弁護士(法律事務所) | 交渉代理・調停代理・強制執行が可能。相手が交渉に応じない場合や金額が大きい場合におすすめ。 |

| 法テラス | 無料相談や弁護士費用の立替制度あり。収入・資産が一定基準以下の方が利用可能。 |

| 自治体の法律相談 | 無料の法律相談窓口あり。まず何をすべきか知りたい方向け。継続相談は不可。 |

| 弁護士会 | 法律相談と弁護士紹介が可能。予約必須。 |

| 警察 | 被害届受理、ストーカー規制法に基づく対応。付きまとい・暴力被害を受けている場合は最優先で相談を。 |

| 家庭裁判所(家事手続案内) | 調停・審判の手続き説明のみ。自分で調停を申し立てたい方向け。 |

無料や24時間対応の窓口もあるため、積極的に利用してください。金銭トラブルは、弁護士へ早めに相談することが解決のポイントになります。

弁護士

元配偶者からのストーカー被害を受けている場合は、まず警察に相談して身の安全を守ることが重要です。

関連記事

・女性におすすめの離婚相談窓口はどこ?24時間対応の窓口も紹介

離婚後のトラブルを弁護士に相談するメリット

離婚後にトラブルが発生して困っている方は、弁護士への相談を強くおすすめします。

ここでは、弁護士に相談するメリットについて解説します。

適切なアドバイスをもらえる

離婚後にトラブルが発生したとき、自分一人だけでは正しい対応がわからず困ってしまうということも多いでしょう。

弁護士に相談すれば、法的な観点から適切なアドバイスをもらうことができます。

調停や裁判の手続きを任せられる

離婚後にトラブルが発生したときには、相手との話し合いではまとまらず、調停や裁判にまで発展する場合があります。

弁護士に相談すれば、依頼主の代理人として相手方と交渉、調停や裁判を進めることができ、手間を省けるほか、精神的に安心できるというメリットがあります。

差し押さえがスムーズにできる

相手が養育費や慰謝料といった支払いの約束を守らない場合、弁護士であれば、法的手続きを経た後に相手の給料や預貯金をスムーズに差し押さえることができます。

離婚前の相談がおすすめ

離婚後のトラブルの発生を避けるためには、離婚前に離婚条件の取り決めを適切に行っておくことが重要です。

離婚前に弁護士に相談すれば、「財産分与の対象となる資産」「適切な養育費や慰謝料の計算」「公正証書の作成」など、適切な離婚条件の設定や、法的手続きを一任することができます。

離婚後のトラブル発生を避けるためにも、すでに離婚についてお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

離婚後のトラブルについてよくある質問

Q. 離婚時に何も決めずに別れました。今から慰謝料を請求できる?

離婚成立から3年以内であれば慰謝料を請求できます。ただし、配偶者の不貞行為やDVなど、慰謝料請求の理由(有責事由)が必要です。性格の不一致では請求できません。

財産分与は離婚から2年以内、養育費はいつでも請求可能ですが、請求時点より前の分を遡って払わせるのは難しいため、早期の請求をおすすめします。

Q. 相手が再婚しても養育費は支払われる?

原則として支払われますが、相手が再婚して扶養家族が増えた場合、減額請求(事情変更)が認められる可能性があります。

逆に、受け取る側が再婚し子供が養子縁組をした場合も減額の対象となり得ます。

Q. 離婚後に元配偶者から何度も連絡が来る場合はどうすればいい?

まずは、内容証明郵便で「連絡をやめてほしい」という意思を正式に伝えることが有効です。

それでも連絡が続く場合は、ストーカー規制法に基づいて警察に相談できます。警察は警告や禁止命令を出すことができ、命令に違反すれば処罰の対象になります。

身に危険を感じるような場合は、DV保護命令の申立ても検討してください。弁護士に依頼すれば、代理で警告書を送付したり、必要な法的手続きを進めることが可能です。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士

弁護士に回収手続きを任せることも可能です。離婚後のトラブルに対応している弁護士に相談してみるとよいでしょう。