第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

暴行罪の時効は何年?弁護士が解説する公訴時効と示談

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

- 暴行罪の刑事・民事の時効期間は何年?

- 暴行罪で逮捕・起訴される可能性は?

- 暴行罪で起訴を回避するポイントは?

暴行罪の刑事の時効(公訴時効)は、犯罪が終わった時点から3年です。公訴時効期間が経過すると、検察官がその事件を起訴できなくなります。

暴行罪は早期に弁護士に相談すれば、不起訴になる可能性が高いです。不起訴を獲得するためには被害者との示談が重要です。暴行事件でお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

目次

暴行罪の刑事・民事の時効とは?

暴行罪の時効

| 刑事事件 | 民事事件 | |

|---|---|---|

| 時効 | 公訴時効* | 消滅時効 |

| 内容 | 起訴されなくなる | 賠償請求できなくなる |

| 期間 | 犯罪が終わった時から3年 | ・損害と加害者を知った時から5年 (又は) ・不法行為から20年 |

* 刑事事件の時効について、この記事では「公訴時効」を取り上げます。

暴行罪の刑事の時効の長さとは?

暴行罪の刑事の時効(公訴時効)は3年です。

公訴時効は「人を死亡させた罪であるかどうか」で大別され、さらに罪の重さごとに細かく時効の長さが決められています。

人を死亡させた場合の時効(死刑以外)

| 罪の重さ(最大) | 時効の長さ |

|---|---|

| 無期懲役または無期禁錮 | 30年 |

| 長期二十年の懲役・禁錮 | 20年 |

| それ以外 | 10年 |

人を死亡させていない場合の時効

| 罪の重さ(最大) | 時効の長さ |

|---|---|

| 死刑 | 25年 |

| 無期懲役または無期禁錮 | 15年 |

| 長期15年以上の懲役・禁錮 | 10年 |

| 長期15年未満の懲役・禁錮 | 7年 |

| 長期10年未満の懲役・禁錮 | 5年 |

| 長期5年未満の懲役・禁錮または罰金 | 3年 |

| 拘留または科料 | 1年 |

暴行罪の刑罰は、「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。

長期5年未満の懲役・禁錮または罰金にあたるため、時効の長さは3年です。

なお、詳しくは後述しますが被害者の方がケガを負った場合には暴行罪ではなく傷害罪が成立します。

傷害罪の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」で、公訴時効は10年です。

ご自身では「暴行罪の時効は3年だから、その期間捕まらなければいい」と考えていても、被害者が怪我をしていれば傷害罪として捜査が継続している可能性もあります。

Q.公訴時効の数え方は?

公訴時効の起算点は、「犯罪行為が終わった時」です。

時効期間は、犯罪行為が終わった日を1日目として計算します。また、時効期間の末日が休日でもその日で時効期間は満了します。

たとえば、2022年10月1日に暴行行為が終了した場合、公訴時効の起算日は2022年10月1日、時効期間は3年なので、2025年10月1日になった時点で公訴時効が完成します。

暴行罪における刑事の時効とは?

刑事事件における時効を「公訴時効」といいます。公訴時効期間が経過すると、検察官がその刑事事件を起訴できなくなります。

起訴というのは裁判の開廷を提起する手続きです。起訴されれば原則として裁判が開かれて、統計上99.9%が有罪となります。

この点、起訴されなければ、前科がつくことはありません。

暴行罪の民事の時効とは?

時効には、民事上の時効もあります。それが「消滅時効」です。

暴行の民事上の消滅時効は5年、もしくは20年です。

消滅時効が完成すると、被害者は、加害者に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求できなくなります。つまり、暴行で負ったケガの治療費や慰謝料などの賠償金の請求等ができなくなるわけです。

暴行によって生じた損害は「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」に該当します。

このとき、消滅時効の期間はどこを起算点とするかによって以下の5年か20年かに分けられます。

暴行の民事の時効年数

| 起算点 | 時効 |

|---|---|

| 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時 | 5年 |

| 不法行為を行った時 | 20年 |

Q.改正のポイントは?

2020年4月1日に改正民法が施行され、消滅時効期間が変わりました。それ以前は「被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時」について、時効は3年でした。

この点2017年4月1日以降に「損害及び加害者を知った」場合は改正後の民法が適用され、時効は5年となります。

2017年3月31日以前に「損害及び加害者を知った時」の時効は3年になります。

暴行罪で逮捕・起訴される可能性は?

暴行罪とは?傷害罪との違い

暴行罪

暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料です。暴行罪は未遂では処罰されません。

「暴行」とは、人の身体に対する有形力の行使をいいます。人の身体に向けられたものであればよく、直接接触しなくても暴行に当たる可能性があります。

具体的には、殴る、蹴るといった行為の他、服をつかみ引っ張る行為や被害者の目の前で包丁を突きつける行為なども暴行に当たります。

傷害罪

「人の身体を傷害した場合」は傷害罪が成立します。傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

「傷害」とは、身体に対する暴力により、人の生理的機能を害することを意味します。

具体的にケガを負わせたという状況の他、場合によっては精神的な部分の傷害であっても傷害罪が成立することがあります。

暴行罪で逮捕される可能性は?

実務上、暴行罪で逮捕される可能性は高くありません。

2023年 暴行罪の逮捕人員

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 逮捕されない人 | 10,352人 | 60.0% |

| 逮捕された人 | 6,911人 | 40.0% |

| 総数 | 17,263人 |

検察統計(調査年月:2023年)「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より一部抜粋のうえ、編集しました。

ただし、家庭内暴力や虐待など、加害者と被害者が同居しているケースでは逮捕される可能性が高いです。

また、犯行後に現場から逃亡した場合も、逮捕の可能性は高くなってしまいます。

暴行罪で逮捕されるパターンは?

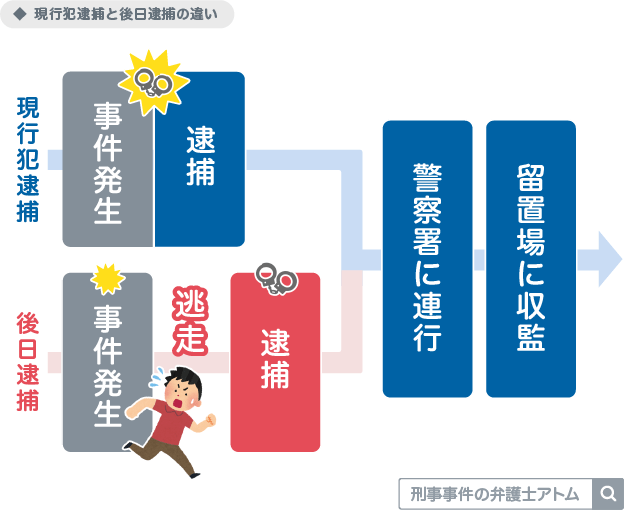

逮捕のパターンとしては、現行犯逮捕と通常逮捕が考えられます。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後に警察官に逮捕されるケースが多いです。通常逮捕の場合、事件から時間が経ってから、逮捕状をもった警察官がやってきます。

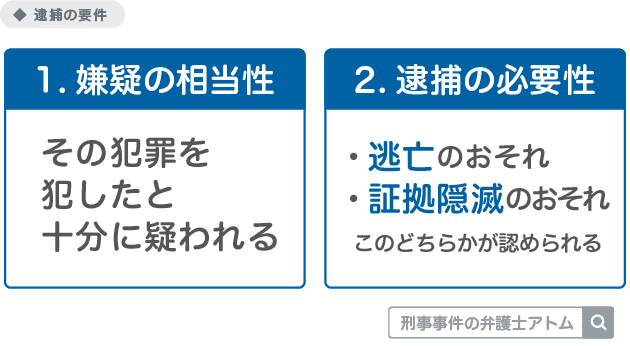

逮捕は、証拠から罪を犯したと十分に疑われる場合で、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

この点、逮捕を回避するには被害者とできる限り早期に示談を締結することが重要です。示談が成立すれば、逮捕の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれがなくなると考えられるからです。

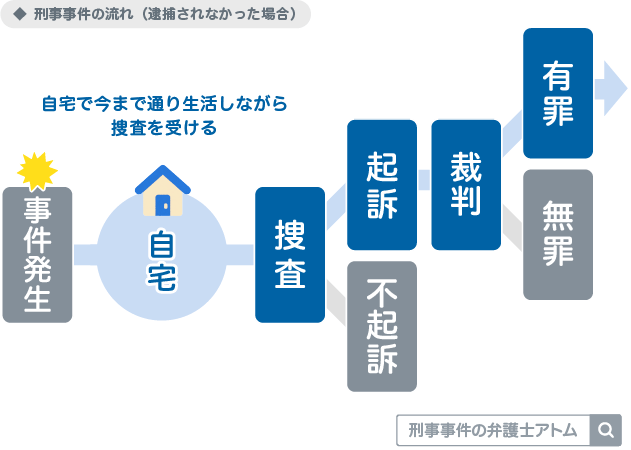

暴行罪で逮捕されなかった場合は?

逮捕されなかった場合には、在宅事件として手続きが進みます。日常生活を送りながら、適宜、警察署に呼び出されて取調べを受けることになります。

在宅捜査の結果、起訴されることもあれば、不起訴になることもあります。

在宅事件の場合、逮捕を回避できるので、刑事事件をおこしたことを周囲に知られるおそれも相当低くなります。結果、解雇や退学のリスクも低くなります。

暴行罪で起訴される可能性は?

暴行罪で起訴される可能性は実務上は高くなく、多くのケースで不起訴になります。

2023年 暴行罪の起訴人員

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 起訴 | 4,492人 | 27.7% |

| 不起訴 | 11,749人 | 72.3% |

| 総数 | 16,241人 |

検察統計(調査年月:2023年)「被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較」より一部抜粋のうえ、編集しました。

起訴というのは先述の通り裁判の開廷を提起する手続きです。起訴されれば原則として裁判が開かれて、統計上99.9%が有罪となります。

不起訴というのは裁判を開廷せず事件終了とする手続きです。裁判が開かれないので前科がつくこともありません。

Q.暴行事件をおこした人も不起訴になる?

警察沙汰になった事件はすべて有罪になると誤解をお持ちの方は多いですが、実務上は違います。

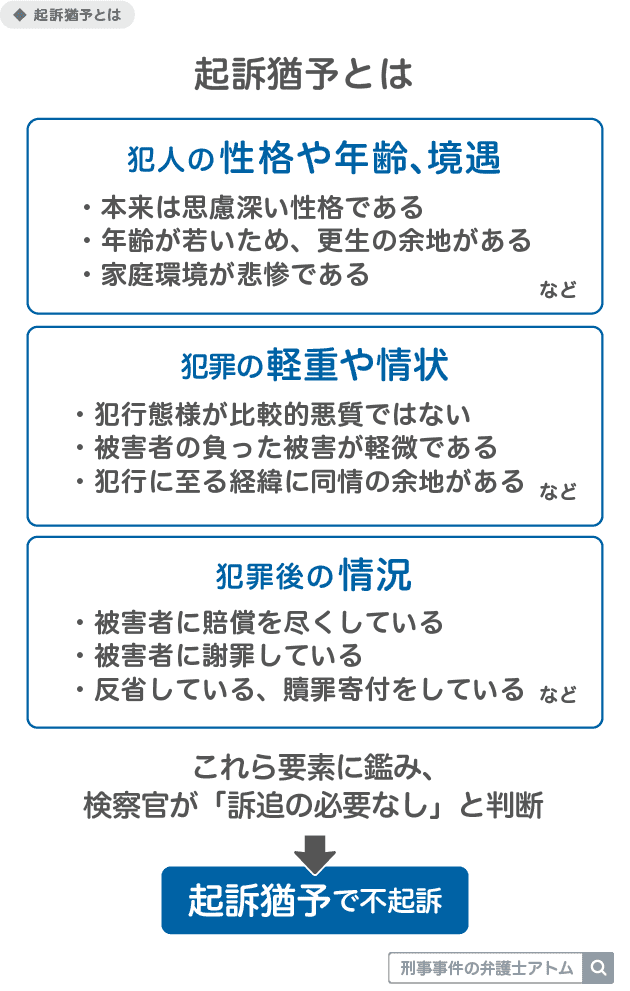

特に暴行のような軽微な事件では、実際に犯行を行ってしまっている場合であっても、以下のような要素が検討され、起訴猶予(きそゆうよ)という理由で、不起訴になるケースが多いのです。

この点、悪質な事案では起訴される可能性が上がります。

「悪質」と判断される例としては、無抵抗な被害者に一方的に暴行を加えるケースがあります。被害者が高齢者や幼児で、加害者が本来被害者を守るべき立場にある場合も、悪質性が高いと判断されやすいです。

暴行罪は初犯であれば不起訴処分になる可能性が高いです。示談が成立すれば、不起訴になる可能性はさらに上がります。

不起訴になれば前科はつきません。早期の被害者救済とご自身の今後の人生のために、できる限り早く示談交渉を始めましょう。

暴行罪で逮捕・勾留や起訴を回避するポイントは?

暴行罪の不起訴には「示談」が重要!

暴行罪で不起訴になるには被害者と示談を締結するのが非常に有効です。

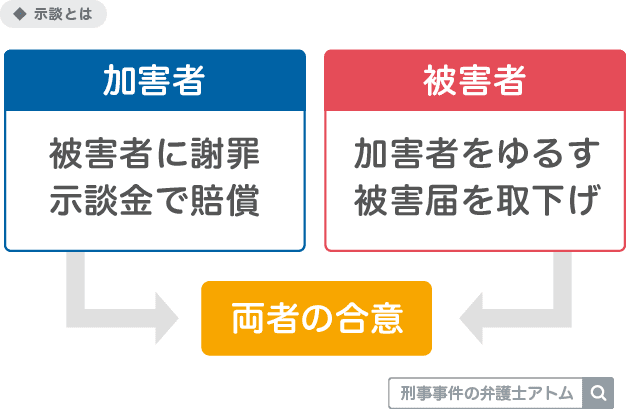

示談というのは当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。

一般的に、加害者が被害者の方に示談金を支払い、被害者の方はそれを受けとって賠償が済んだことを確認します。

被害者が加害者を許す旨の示談が成立した場合、不起訴の可能性はさらに上がります。被害届を取り下げてもらうのも有効です。

また、再犯防止の具体策をしっかりと講じ、それを証拠化するのもいいでしょう。暴行罪の場合、示談書の中に「今後被害者に一切接触しない」旨の条項を入れる方法が考えられます。

暴行罪は「人の身体の安全」を保護することを目的としています。したがって、捜査機関としても被害者が示談に応じている場合、あえて処罰する必要性はないとして不起訴の判断を下しやすくなるのです。

Q.起訴されてしまったら?

もし起訴された場合も、示談成立の事実は被告人の刑罰を軽くする事情として裁判で有利に考慮されます。

具体的には、罰金額の軽減や執行猶予による実刑回避の可能性が高くなります。

関連記事

示談すれば逮捕・勾留を回避できる?

示談が成立すれば、逮捕・勾留を回避できる可能性も高まります。

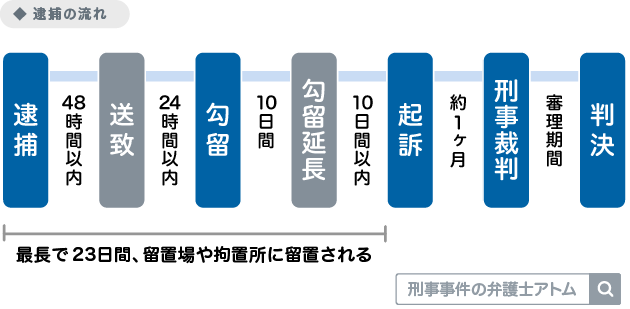

逮捕後、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められ身体拘束の必要が認められた場合、逮捕から起訴・不起訴の判断が下されるまで最大で23日にわたり身体拘束が継続するおそれがあります。

拘束期間が長期になるほど、解雇や退学のリスクは高まります。

これらのリスクを最小限に抑えるには、早期の示談成立が有効です。

示談が成立したという事実は「刑事手続きに真摯に応じる用意がある」「被害者を脅迫して口裏合わせをさせる等のおそれがない」といったことを示す証拠となります。

つまり逃亡や証拠隠滅のおそれを否定する証拠になり、逮捕・勾留回避の可能性が高まるのです。

暴行事件は早めに弁護士までご相談ください

暴行罪の示談を弁護士に任せるメリット

ここまでご説明したとおり、暴行事件の早期解決のためには、示談が非常に重要です。示談成立が早いほど、逮捕回避や早期釈放、不起訴処分による前科回避の可能性は高まります。

示談は、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。

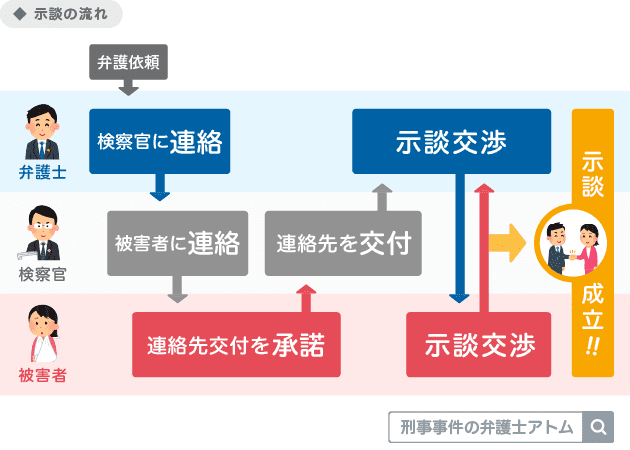

実務では、被害者の心情に配慮して、捜査機関が加害者に被害者の連絡先を教えることはほとんどありません。

連絡先を教えない理由(一例)

- 脅して証言を変えさせるおそれがあると考えているから

- お礼参りをするおそれがあると考えているから

このため、弁護士が第三者として間に入り、加害者に連絡先を直接教えないという条件をつけて初めて連絡先の入手が可能になるケースも多いです。

被害者の連絡先が分かる場合でも、弁護士に示談を任せよう

被害者の連絡先が分かる場合でも、ご本人が示談交渉をするのは避けましょう。被害者にさらなる精神的苦痛を与えてしまうおそれがありますし、新たなトラブルを招きかねないからです。

弁護士が交渉すれば、被害者に冷静に話を聞いてもらいやすくなります。弁護士は、ご本人の反省と謝罪の気持ちをしっかりと伝えた上、適正な示談金額で示談がまとまるよう丁寧な説明を尽くします。

アトム法律事務所の弁護士相談窓口は?

示談の場では、被害者の心情に十分配慮しつつ、相談者の方の利益を最大限守るという非常に難しい交渉が求められます。

アトム法律事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件を担当し、示談成立による不起訴を獲得してきました。

この豊富な弁護経験を活かし、被害者の心情にも十分配慮しながら、早期に示談が成立するよう全力を尽くします。

アトムの解決事例(不起訴処分)

飲食店において支払いをせず退店し、追いかけてきた店員の胸を叩いたり足を蹴るなどしたとされた暴行の事案。

弁護活動の成果

準抗告(裁判官の決定に対する不服申し立て)を行った結果、勾留が取り消され早期釈放を実現した。被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し不起訴処分を獲得。

アトムの解決事例(不起訴処分)

電車内において、泥酔して寝過ごし終点駅まで行ってしまった際、起こしにきた駅員に絡んで右胸付近を押したとされたケース。暴行の事案。

弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

アトム法律事務所は、警察が介入した事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。

暴行事件について少しでも不安がある方は、24時間365日つながる対面相談の予約受付窓口に今すぐお電話ください。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了