相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できない|違いや選び方も解説

贈与には、「相続時精算課税制度を利用した贈与」と「暦年贈与」2つの種類があります。

そして同じ人から受ける贈与では、相続時精算課税制度と暦年贈与を併用できません。

そのため、節税を考えた効率的な贈与をするには、それぞれの特徴や計算方法を正しく知っておく必要があります。

この記事では、相続時精算課税制度と暦年贈与の基礎知識と、選び方について解説します。

※この記事は令和5年税制改正による、相続時精算課税制度の仕様変更を踏まえた内容です

目次

相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できる?

同じ贈与者からの贈与では併用できない

同じ贈与者からの贈与では、相続時精算課税制度と暦年贈与を併用できません。

贈与税の課税方式は、贈与者ごとに「暦年課税か相続時精算課税か」決められます。

通常は、贈与税は暦年課税で課税されますが、一定の条件を満たし、税務署に特別な届出を提出すると、相続時精算課税制度に切り替えることができます。

しかし、一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からその受贈者への贈与については、二度と暦年課税に戻すことはできません。

同じ贈与者からの贈与では、相続時精算課税制度と暦年贈与の併用や、自由な切り替えができません。

暦年課税と暦年贈与

暦年課税は、贈与税の課税方式の1つ。1年間(1月~12月)の贈与に対して課税する。

暦年贈与は、暦年課税で行う贈与のこと。

違う贈与者からの贈与なら併用できる

贈与税の課税方式は、贈与者ごとに決められます。

そのため、違う贈与者からの贈与であれば、相続時精算課税制度と暦年贈与を併用できます。

たとえば同じ年に、父からは相続時精算課税制度で贈与を受け、母からは暦年贈与を受けることが可能です。

また、父視点から見て、長男には暦年贈与をして、二男には相続時精算課税制度で贈与することも可能です。

誰から誰に、どの課税方式で贈与すれば良いのかを考え、それぞれ最適な贈与を行うことが最大限の節税につながります。

相続時精算課税制度と暦年贈与の併用

- 同じ贈与者からの贈与では併用できない

- 贈与税の課税方式は贈与者ごとに決定されるため、違う贈与者からの贈与なら併用できる

- 一度、相続時精算課税制度に変更すると暦年課税には戻せない

相続時精算課税制度と暦年贈与の基礎知識

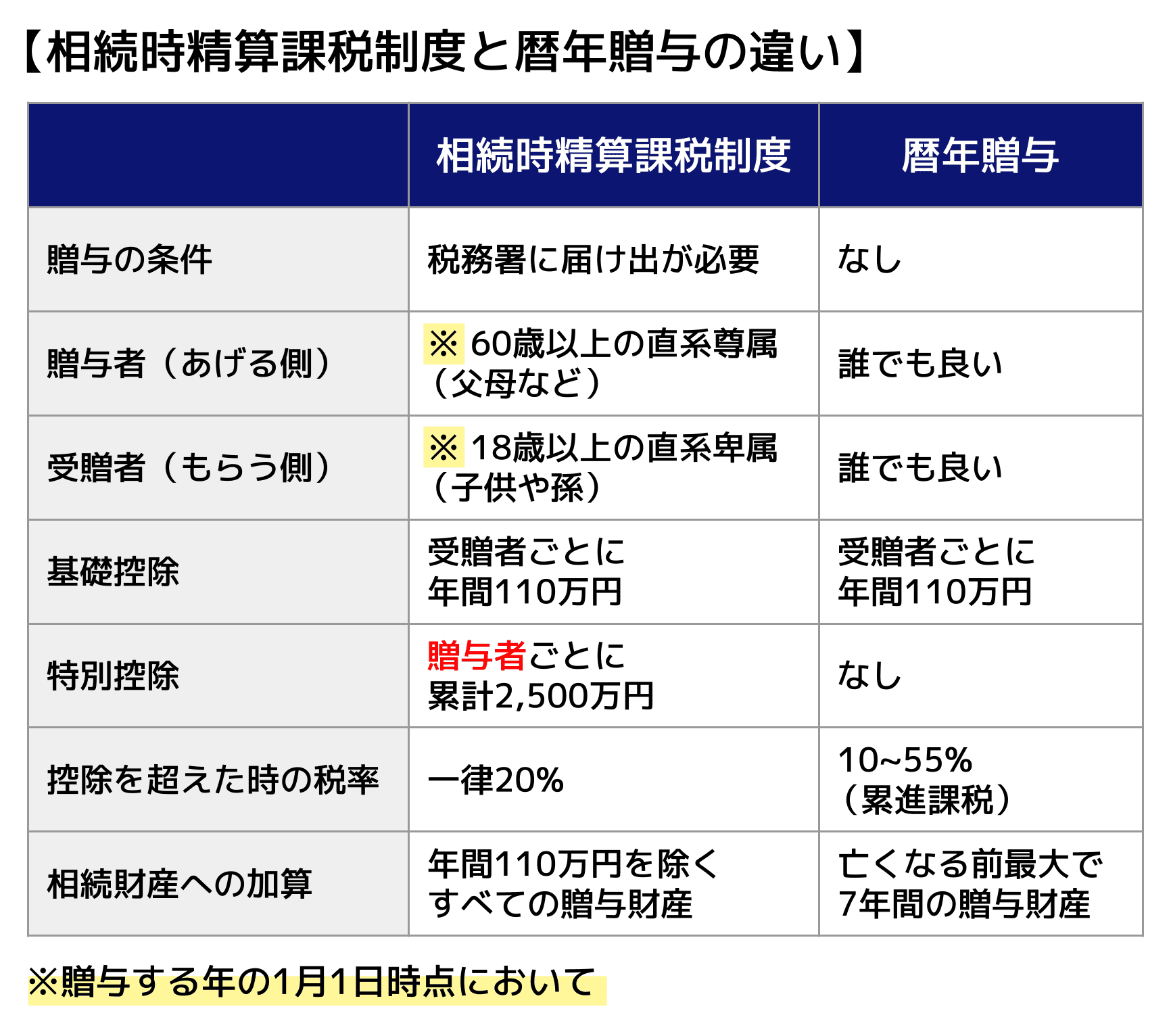

それぞれの特徴を表で確認しよう

相続時精算課税制度と暦年贈与の主な違いを表にまとめました。以下をご覧ください。

相続時精算課税制度の特徴

相続時精算課税制度の特徴

- 利用できるのは子や孫への贈与のみ

- 利用にあたり税務署に届出が必要

- 受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除

- 累計2,500万円まで非課税

- 年間110万円を除く贈与財産はすべて相続財産になる

- 相続時精算課税制度の選択は撤回できない

- 相続時精算課税制度では小規模宅地等の特例が使えない

利用できるのは子や孫への贈与のみ

相続時精算課税制度は、親や祖父母から、子や孫への贈与にのみ利用できます。

具体的には、60歳以上の贈与者から、18歳以上の子または孫への贈与が対象となります。兄弟姉妹や甥姪、友人などへの贈与には利用できません。

利用にあたり税務署に届出が必要

まず相続時精算課税制度は、申告と同時に税務署に「相続時精算課税制度を選択する旨の届出書」を提出する必要があります。

この届出の提出がない場合には、相続時精算課税制度による贈与ではなく、暦年贈与とされます。

届出をせずに高額な贈与をしてしまうと、累進課税で思わぬ高い税率が課税されてしまいますので、注意が必要です。

受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除

受贈者1人につき年間110万円までの贈与については、精算課税制度を選択した後も非課税となります。

この基礎控除は、令和5年税制改正で追加された項目です。

以前は、暦年贈与に戻れず年間110万円の基礎控除がつかえないことが最大のデメリットでしたが、相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除が新設されたことで、非常に使いやすくなりました。

累計2,500万円まで非課税

相続時精算課税制度は届出をした初年度から、毎年110万円を控除した後の金額が、累計で2,500万円まで特別控除により非課税となります。

この累計2,500万円を超えたところの財産の評価額に対して、20%の税率で贈与税が課税されます。暦年贈与と違い、税率は定率での課税となります。

なお、この累計2.500万円は贈与者単位で考えます。

たとえば、父からの2,500万円の贈与と、母からの2,500万円の贈与にそれぞれ相続時精算課税制度を適用することが可能です。

先述した年間110万円の基礎控除は、受贈者単位で考えるため、間違わないように注意してください。

年間110万円を除く贈与財産はすべて相続財産になる

相続時精算課税制度の選択をした後は、その選択をした贈与者からの贈与については、年間110万円を除き、すべて相続財産に加算(相続時に精算)されることになります。

そのため、単に相続時精算課税制度による贈与を行っただけだと、相続税の節税にはならない場合があります。

関連記事

【令和6年最新】相続時精算課税制度のデメリット7つとメリット5つ

相続時精算課税制度の選択は撤回できない

先述の税務署への届出をした後は、その届出をした贈与者から受贈者への贈与については全て相続時精算課税制度による贈与となります。

この届出を撤回して暦年贈与に戻すことはできません。

つまり、同じ受贈者に対して、相続時精算課税制度による贈与と暦年贈与は併用することができません。

相続時精算課税制度では小規模宅地等の特例が使えない

相続の場合には、相続により自宅を相続した相続人の居住を妨げないよう、税負担を軽減する「小規模宅地等の特例」という制度があります。

しかし、この特例は贈与の際には使えないため、相続時精算課税制度による贈与で自宅などを贈与した場合、相続時には相続財産に加算されますが、税負担の軽減措置である小規模宅地等の特例は受けることができません。

よって、「相続で自宅を譲った方が安かったのに、相続時精算課税制度で贈与して余分な税金を支払ってしまった」となってしまうことも考えられます。

小規模宅地等の特例について詳しくは、関連記事『ケース別・小規模宅地等の特例の計算方法と計算例!適用要件や注意点も解説』をお読みください。

暦年贈与の特徴

暦年贈与の特徴

- 受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除

- 税率は累進課税

- 贈与する相手によって税率が違う

- 生前贈与加算の対象となる

受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除

暦年贈与の場合も、年間110万円以下の贈与については非課税となります。

1年で贈与された財産の価額が110万円を超えなかった場合には、贈与税の申告をする必要がなく、贈与税の納税も不要です。

そのため、毎年110万円以下で贈与すれば、原則として税金の負担がなく、相続財産を減らすことができます。

ただし、毎年一定の金額を贈与していると、名義預金とみなされるおそれがあります。名義預金には相続税が課税されるおそれがあるので注意しましょう。

関連記事

名義預金は贈与税・相続税がかかる?名義預金の認定の回避策も解説

税率は累進課税

暦年贈与の場合には、相続時精算課税制度と違い、贈与税の税率が累進課税となっています。

また、この贈与税の税率は相続税の税率より高く設定されており、相続税の税率を意識して暦年贈与を実施しないと相続税対策にならない場合があります。

このため、多額の贈与を行いたい、不動産など分割できない高額なものを贈与したいといった場合には暦年贈与は向いていません。

関連記事

贈与税の税率が速算表ですぐわかる!贈与税の計算方法や特例も解説

贈与する相手によって税率が違う

暦年贈与は贈与を受ける人によって税率が異なります。

贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上の子や孫が、その父母、祖父母などの直系尊属から受ける贈与については税率の低い特例贈与の税率が適用されます。

それ以外の方が贈与を受ける場合には、税率の高い一般税率となります。それぞれの税率は以下の通りです。

たとえば、1,000万円贈与した場合、贈与したのが親、贈与を受けた方が18歳以上の子どもである場合に支払うべき贈与税は、

(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円(特例贈与)になります。

一方で贈与を受けた方が兄弟姉妹である場合には、

(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円(一般贈与)

となり、特例贈与の税率の方が贈与税の負担が低くなっています。

推定相続人以外への贈与については、相続時に生前贈与加算の対象とならず、贈与により相続財産を圧縮することができるため、税率の負担の高い一般税率となっているものです。

生前贈与加算の対象となる

暦年贈与の場合、相続の開始があった際に、相続の開始直前の贈与については相続財産に加算する決まりがあります。

つまり相続があった年に応じて一定の期間中の贈与がなかったものとされ、相続財産としてあつかわれるわけです。

令和6年中に相続の開始があった場合→最長で4年

令和7年中に相続の開始があった場合→最長で5年

令和8年中に相続の開始があった場合→最長で6年

令和9年以降に相続の開始があった場合→最長で7年

年ごとに加算期間が延長され、最大で7年間さかのぼり贈与がなかったものとして相続財産に加算されることになります。順次延長される4年間の贈与金額からは合計で100万円が控除されます。

これは、被相続人の体調が悪くなり、慌てて贈与したからといって、相続財産を減らす結果とならないようにしているものです。

この生前贈与加算は、令和5年税制改正の以前は亡くなる前3年間でした。この期間が延長されることにより暦年贈与の相続税の節税効果が低くなっています。

亡くなる前3年間〜7年間に入らないように、暦年贈与を検討されている方はなるべく早めに贈与を開始すると良いでしょう。

関連記事

死亡前3年の暦年贈与は相続税の対象!税制改正で7年に?対策も解説

相続時精算課税制度と暦年贈与どちらを選ぶべき?

では、暦年贈与と相続時精算課税制度を併用できないことと、それぞれの特徴はわかりましたが、どちらの贈与を選んだ方が相続税の対策となるのでしょうか。

暦年贈与を選択した方が良いケース

暦年贈与を選択した方が良いケース

- 相続人以外への贈与も検討している場合

- 贈与を受けることができる人数が多い場合

- 長期間かけて贈与することができる場合

相続人以外への贈与も検討している場合

暦年贈与には贈与者と受贈者の要件がなく、だれ相手であっても贈与することができます。

そのため、相続人となる方以外、たとえば孫などへの贈与を行うと、生前贈与加算の適用がなく、相続財産を減らす対策となります。

ただし、贈与税の税率は税率の高い一般税率となりますので、相続税の節税効果と贈与税の負担を考慮して決定する必要があります。

贈与を受けることができる人数が多い場合

贈与を受けることができる方が多い場合には、暦年贈与の方が相続財産の圧縮につながります。

年間110万円以下の非課税枠内の贈与であっても、3人子どもがいる場合には、贈与税0円で1年で330万円の相続財産を減らすことができます。

長期間かけて贈与することができる場合

コツコツと長年贈与をする事が出来る場合には、暦年贈与の方が相続税の圧縮につながります。

年間110万円以下の非課税枠内の贈与であっても、10年継続すれば、贈与税0円で1,100万円の相続財産を減らすことができます。

相続時精算課税制度を選択した方が良いケース

相続時精算課税制度を選択した方が良いケース

- 今後値上がりが見込まれる財産がある場合

- 不動産など金額が大きく、分割しにくい資産を贈与する場合

- 収益不動産を贈与する場合

今後値上がりが見込まれる財産がある場合

相続時精算課税制度は最終的に相続財産として相続税が課税されます。しかし、相続財産に加算する贈与の金額は、贈与時点の金額が加算されることとされています。

そのため、今後値上がりすることが見込まれる財産については相続時精算課税制度による贈与が向いている場合があります。

たとえば、将来的に開発される見込みがある地域の土地、一時的な赤字、不況の影響などで価値の下がった株式、先代の退職金の支給により価値の下がった自社株式などです。

今後価値が上がる見込みがあり、相続するときには多くの相続税がかかってしまうだろうという財産を、先に今の価値で贈与しておこうということです。

不動産など金額が大きく、分割しにくい資産を贈与する場合

暦年贈与を使った場合、贈与する金額が大きいと累進課税により贈与税の負担が重くなってしまいます。

そのため、不動産のように分割がしづらい財産については相続時精算課税制度の方が使い勝手が良いです。

収益不動産を贈与する場合

家賃収入を得られる収益不動産などを贈与する場合、贈与後に入ってくる家賃収入は被相続人のものではなく、贈与を受けた人のものになりますので、将来的な家賃収入を相続財産としないために相続時精算課税制度により贈与を受けることも有効です。

関連記事

賃貸アパートの相続税を計算|賃貸アパートが相続税対策になる理由も解説

相続時精算課税制度と併用できる制度

相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できませんが、贈与税が一部非課税となる制度の中には、相続時精算課税制度と併用できるものもあります。併用することで大幅な節税につながることもあるため、以下でひとつずつ解説します。

住宅取得等資金における非課税制度

まず、「住宅取得等資金における非課税制度」と相続時精算課税制度は併用できます。

これは、直系尊属から住宅を取得するための資金の贈与を受けた場合に、制度の要件を満たすことで贈与税のうち、一定金額が非課税になる制度です。

具体的には、受贈者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円、それ以外の住宅は500万円を上限として住宅取得等資金の贈与が非課税になります。

関連記事

・相続時精算課税と住宅取得等資金贈与は併用できる|併用すべきケースと条件

・住宅購入資金の生前贈与|非課税制度の要件や手続き、注意点を解説

教育資金の一括贈与における非課税制度

また、「教育資金の一括贈与における非課税制度」も相続時精算課税制度と併用できます。

これは、30歳未満の子や孫に、教育費に充てるために通常必要と認められる範囲内で行う贈与に対しては、贈与税を課税しないという制度です。

関連記事

結婚・子育て資金の一括贈与における非課税制度

「結婚・子育て資金の一括贈与における非課税制度」と相続時精算課税制度も併用できます。

これは、子や孫に対して結婚や子育てのために必要な資金を一括贈与すると、受贈者ごとに1,000万円を上限に、贈与税が非課税になる制度です。

なお、非課税になる1,000万円のうち、結婚のための資金は300万円が上限とされています。

関連記事

子育て・結婚資金は1,000万円まで非課税|条件や注意点、手続きは?

生前贈与をする前に税理士にご相談を

ご説明したとおり、相続時精算課税制度については一度選択すると暦年贈与が使えなくなります。

ご自身の相続について、本当に相続税対策になるのは、相続時精算課税制度による贈与なのか、暦年贈与なのか、判断をするには将来の相続税額、親の年齢、贈与を受ける方の年齢、人数など様々なことを考慮する必要があります。

ぜひ、一度税理士にご相談ください。最終的な相続税の負担まで見据えたあなたに最適な生前贈与のプランをご提案させていただきます。

監修者

高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録

都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。

専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士