第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

「弁護士が来るまで話さない」は問題ないか?取り調べで使える黙秘権を分かりやすく解説

逮捕後に行われる取り調べは、誰もが動揺し、不用意な発言で不利な状況を招くリスクがあります。

「弁護士が来るまで話さない」と主張することは、あなたに認められた正当な権利です。

取り調べでの黙秘権の行使は罪を認めることではなく、自分を守るための重要な手段です。しかし、状況によっては黙秘が不利に働く可能性もあります。この記事では、取り調べで黙秘するメリット・デメリット、黙秘したほうがいいケースなどを具体的に解説します。

高圧的な取り調べに直面しても、冷静に自分の権利を守れるよう、今すぐ知っておくべき知識をお伝えします。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

目次

「弁護士が来るまで話さない」は正当な権利

逮捕後の取り調べで「弁護士が来るまで話さない」と主張し、黙秘することは、法律で保障された正当な権利です。

「弁護士が来るまで話さない」と主張できる根拠は、日本国憲法38条が黙秘権を保障していることにあります。

取り調べの場面では、法律のプロである捜査官と一般の方が一対一で向き合う場面であり、過去には不当な圧力による「ウソの自白」が冤罪につながった事件も少なくありません。

したがって、「弁護士が来るまで話さない」と明確に伝え、供述を拒否しても、法的には原則として何の問題もありません。弁護士が到着するまで黙秘を貫くことは、自分の不利益を防ぐための重要な行動です。

黙秘権とは?

黙秘権とは、自己に不利益な供述を強要されない権利のことです。刑事手続きにおいて非常に重要な基本的人権の一つです。

黙秘権の法的根拠と内容

日本国憲法38条1項は、黙秘権の基礎となる重要な原則を定めています。

「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」

日本国憲法38条1項

これが黙秘権の核心です。誰であっても、自分にとって不利になることを無理やり話させられることはありません。

また、38条2項では強制や拷問による自白は証拠として使えないこと、3項では自白だけでは有罪にできないことも規定されています。

2項「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」

3項「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」

日本国憲法38条2項・3項

刑事訴訟法における黙秘権の保障

刑事訴訟法では、より具体的に黙秘権を保障しています。

取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない

刑事訴訟法198条2項

つまり、逮捕された被疑者は、取り調べを始める前に、必ず捜査官から「言いたくないことは言わなくていい」と告げられなければなりません。これは捜査機関の義務です。

黙秘権を行使できる範囲

黙秘権についてさらに詳しく見ていきましょう。

黙秘権はいつでも、何度でも使える

黙秘権は、逮捕される前から、逮捕・勾留中の取り調べ、そして起訴後の裁判に至るまで、刑事手続きの全期間を通じて行使できます。

一度行使したからといって、最後まで貫かなければならないものではありません。たとえば、取り調べの途中で不利な方向に話が進んでいると感じたら、いつでも「これ以上は話しません」と黙秘に切り替えることも可能です。

一部だけ話して、一部は黙秘することも可能

黙秘権は「オール・オア・ナッシング」ではありません。

完全黙秘だけでなく、質問を選んで答える部分黙秘も認められています。

黙秘権の部分黙秘の使用例

- 「事件があったことは認めるが、動機については話さない」

- 「自分の行動は話すが、共犯者については話さない」

ただし、どこまで話し、どこから黙秘するかの判断は非常に難しく、一度話した内容が不利な証拠になる可能性もあります。

供述の範囲は、必ず弁護士と慎重に相談して決めるべきです。

「黙秘=罪を認めている」は誤解

黙秘したからといって、「罪を認めた」「何か隠している」と判断されることはありません。

有罪の立証責任は検察官にあり、客観的証拠のみで立証しなければなりません。 黙秘した事実自体が有罪の証拠になることはありません。

黙秘権の行使は、憲法で保障された正当な権利であり、自分を守るための正当な選択です。

取り調べで黙秘を貫くメリット

(1)不利な「供述調書」を作られるのを防げる

最大のメリットです。取り調べでの緊張や誘導尋問による事実と異なる供述や意図しない解釈を、署名・押印後に覆すのは非常に困難です。黙秘はこのリスクを完全に回避することができます。

(2)状況を整理する時間を確保できる

突然の逮捕による混乱の中、一度立ち止まって自分の置かれた状況を冷静に整理し、記憶を正確に思い出すための貴重な時間を持てます。

(3)弁護士とじっくり対策を練れる

黙秘権の行使で得た時間を利用し、弁護士(唯一の味方)と今後の取り調べ対応について最適な方針をしっかり相談できます。「何を話し、何を話すべきでないか」を冷静に判断したうえで対応に臨めます。

取り調べで黙秘を貫くデメリット

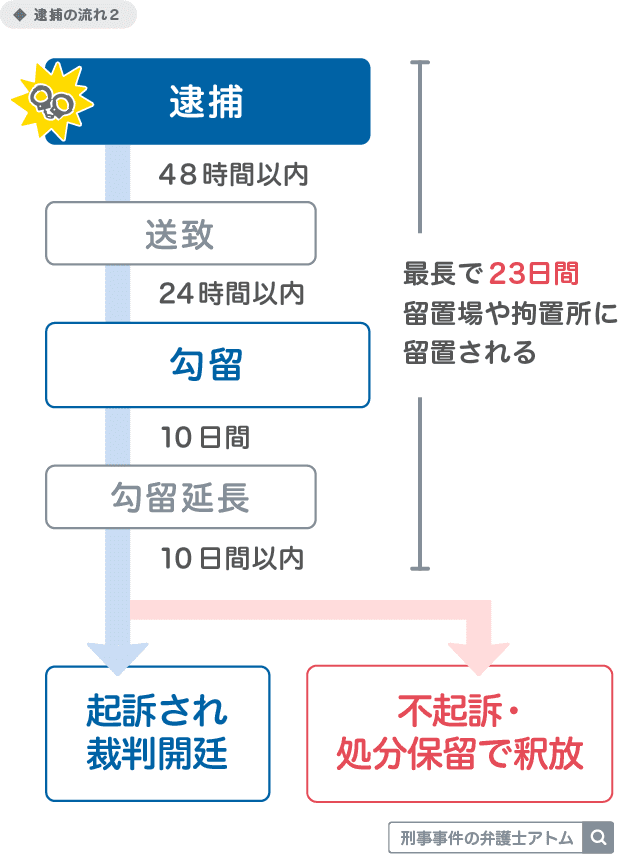

(1)身体拘束(逮捕・勾留)の期間が長引く

黙秘により捜査に非協力的と判断されると、検察官や裁判官が「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断しやすくなります。

その結果、身柄拘束(勾留)の許可が下りやすくなったり、釈放が遅れる可能性が高まります。

つまり、逮捕後に検察官に事件が起訴されるかどうか決まるまで、最長で23日間身柄を拘束される恐れがあるということです。

(2)「反省していない」という印象を与える

法律上、黙秘を理由とした不利な処分は禁止されているものの、捜査官や裁判官に「反省・協力姿勢がない」という印象を与え、起訴・不起訴や量刑に不利に影響する可能性があります。

デメリットが気になるかもしれませんが、弁護士と相談することで適切に対処できることがほとんどです。

不用意に話してしまう前に、まずは弁護士に相談し、あなたの状況に合わせた最善の策を一緒に考えることが重要です。

黙秘したほうがいいケース・しない方がいいケース

「弁護士が来るまで話さない」と主張して、黙秘を推奨するケースと供述することを検討するケースをご紹介します。

黙秘をしたほうがいいケース

以下のようなケースでは、弁護士が来るまで黙秘を推奨します。

黙秘をしたほうがいいケース

- 無実の罪で疑われている場合(否認事件)

誘導尋問による不利な供述や、曖昧な記憶が逆に疑いを強めるのを防ぐため、安易な供述は慎むべきです。 - 事実関係に争いがある、または記憶が曖昧な場合

殺意や故意など主観的な意図が争点となる事件では、曖昧な発言が決定的な証拠として利用され、命取りになるのを防ぐためです。 - 違法・不当な取り調べを受けている場合

自白の強要や威圧的・誘導的な質問から身を守るため、また供述の信用性を否定する材料とするため、黙秘するべきです。

黙秘が不利に働く可能性があるケース

黙秘が不利に働く可能性があるケース

- 実際に罪を犯しており、証拠が明らかな場合

防犯カメラ映像などの証拠がある場合、黙秘しても結果は変わらず、「反省していない」と受け取られたり、身体拘束が長期化したりするリスクがあります。 - 犯した罪が比較的軽く、早期解決を目指す場合

素直に事実を認め、反省の態度を示すことで、微罪処分での事件終了や逮捕後の勾留を回避できる場合があります。

【実践編】取り調べでの具体的な対応方法

刑事事件で逮捕され、実際に取調室で警察官と向き合ったとき、どう行動すればよいのでしょうか。パニックにならず、冷静に対応するための具体的な方法を覚えておきましょう。

話してもよいこと、話すべきでないこと

話してもよいことは、「自分の名前」「住所」「生年月日」のような個人の身元を特定するために必要な情報です。

一方、話すべきでないことは、事件に関する質問全般です。上記で解説した黙秘したほうがいいケースに該当し、黙秘権を行使するのであれば「弁護士が来るまで話しません」と主張しましょう。

「今日の天気は…」といった雑談にも応じない方が賢明です。雑談で緊張をほぐして、供述を引き出そうとすることがあります。

高圧的な取り調べへの対処

取り調べでは、「今話せば、罪が軽くなる」「黙っていると印象が悪くなる」などの言葉で供述を促されることがあります。

これらはすべて法的根拠のない誘導です。黙秘権の行使は正当な権利であり、それによって罪が重くなることはありません。

供述調書への署名・押印は拒否できる

取り調べで作成される「供述調書」は、裁判で重要な証拠として使われます。内容をしっかりと確認し、納得できない場合は署名・押印を拒否する権利があります。

一度署名・押印すると、「自分が話した内容」として法的に認めたことになり、後から内容を否定することが極めて難しくなります。

特に、自分が話していないことが勝手に書かれている」「曖昧な記憶が断定的な表現に書き換えられている」などのケースでは、絶対に署名・押印をしてはいけません。

調書の内容に疑問点や不満がある場合は、修正・追記を求めたり、署名を拒否することが重要です。

「形式的なものだから」「大した内容ではない」と署名を求められても、納得できる内容でなければ拒否を貫いてください。

内容の良し悪しに関わらず、最も安全なのは「弁護士が来てから判断します」 と伝えることです。

関連記事

・【要注意】供述調書にサイン・押印してしまった…撤回や訂正は可能?拒否した場合の影響は?

逮捕後はどうやって弁護士を呼ぶの?その役割は?

逮捕後に取り調べを受ける際、「弁護士を呼ぶ権利」は法律で保障されています。取り調べに対する適切なアドバイスをもらうためにも、弁護士を呼びましょう。

弁護士を呼ぶ方法

逮捕から72時間は、原則弁護士以外の家族や友人と直接連絡を取ることはできません。そのため、以下の方法で捜査官に弁護士への連絡を依頼します。

- 知り合いの弁護士がいる場合

その弁護士の氏名と連絡先(法律事務所の電話番号など)を、捜査官に直接伝える。 - 家族に依頼する場合

家族の氏名と連絡先、および「弁護士を呼んでほしい」という伝言を捜査官に伝える。 - 上記以外の場合

「当番弁護士を呼んでほしい」という伝言を捜査官に伝える。

「当番弁護士制度」の利用

当番弁護士制度は、逮捕された方が、逮捕直後から弁護士と無料で相談できるように設けられた制度です。

警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば、逮捕後原則1回限り完全無料で相談することができます。

当番弁護士制度の内容や呼び方に関して詳しく知りたい方は『逮捕と当番弁護士制度の関係|当番弁護士とは?呼び方や連絡先は?24時間派遣される?』の記事をご覧ください。

当番弁護士の後は?正式な弁護人の選任

当番弁護士は、逮捕直後の不安な状況で無料相談できる心強い制度ですが、利用できるのは原則1回限りです。

取り調べが続く中で継続的なサポートを受けるには、正式に弁護人を選任する必要があります。

継続的な弁護が必要な場合、「私選弁護人」もしくは「国選弁護人」を選任することになります。

私選弁護人は、自分または家族が依頼料を支払って選任する弁護士です。最大のメリットは、刑事事件の経験が豊富な弁護士を自分で選べる点にあります。

事件の内容や希望する方針に合わせて弁護士を選ぶことで、より的確なアドバイスと迅速な対応が期待できます。

一方、国選弁護人は、資力要件を満たした場合に限り、国が費用を負担して弁護士をつけてくれる制度です。

ただし、弁護士を自分で選ぶことはできず、国選弁護人がつくのは「勾留された場合」に限られます。

つまり、逮捕された段階(勾留前)では国選弁護人を依頼することはできず、その間は当番弁護士による初回相談などで対応することになります。

関連記事

・国選弁護人とは?費用無料で示談交渉も可能?条件や費用、私選弁護士との違いも解説

なぜ刑事事件に強い弁護士が重要なのか

刑事事件では、逮捕後72時間以内の初動対応が、その後の展開を大きく左右します。

勾留阻止の申し立て、検察官への意見書提出、被害者との示談交渉など、専門知識と経験がなければ効果的に進められません。

私選弁護人であれば、刑事事件の実績を確認したうえで、信頼できる弁護士に依頼できます。

関連記事

黙秘権に関するよくある質問(FAQ)

Q. 無実なのに黙秘していいのですか?

無実の場合こそ黙秘が重要です。

「無実なら堂々と話せばいい」と考える方も多いですが、実際には無実の人が不用意な供述によって不利な状況に陥るケースが少なくありません。

- 記憶違いや曖昧な記憶が「嘘をついている」と受け取られる

- 誘導尋問によって、事実と異なることを認めてしまう

- 状況証拠と組み合わせて、有罪の証拠とされてしまう

無実だからこそ、慎重に対応する必要があります。

弁護士と相談したうえで、適切な形で無実を主張することが大切です。

Q. 「話せば帰れる」と言われたら?

「話せば帰れる」と言われた場合でも、安易に信用してはいけません。

捜査官が「話せば帰れる」「認めれば釈放する」などと言ってきても、それが必ず実現されるとは限りません。

身柄の釈放は、供述するかどうかではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかで判断されます。供述したからといって、必ず釈放されるわけではありません。

逆に、供述した内容が不利な証拠となって、より長く拘束される可能性もあります。

「話せば帰れる」という言葉に惑わされず、「弁護士と相談してから判断します」という姿勢を保ちましょう。

まとめ:「弁護士が来るまで話さない」は正当な権利

突然の逮捕や取り調べは、誰にとっても不安で怖いものです。しかし、正しい知識があれば、冷静に対応し、自分自身を守ることができます。

逮捕後の取り調べにおいては、必要に応じて黙秘権を行使しましょう。言いたくないこと、覚えていないことを無理に話す必要は一切ありません。

また、供述調書は一度署名・押印すると後から訂正することが難しくなるため、内容に納得できなければ、署名・押印しないように注意してください。

アトムは24時間365日相談予約受付中

逮捕されると、すぐに取り調べが行われます。取り調べに適切に対応するためには、できるだけ早く弁護士に相談し助言を求めることが重要です。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に力を入れて取り組んできました。私選弁護人として、逮捕された事件も数多く扱い、様々なケースを経験しています。

弁護士は法律のプロフェッショナルですが、分野によって経験値も違えば得意・不得意もあります。刑事事件でお悩みの方は、刑事事件の実績があるアトムの弁護士にぜひご相談ください。

アトム法律事務所は24時間365日、年中無休で来所相談予約を受付中です。家族が逮捕されたなどの緊急の場合は、いつでもお問い合わせください。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了