相続放棄したら相続税は払わなくていい?ほかの相続人への影響も解説

相続税では、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議内容に沿った相続割合をもとに税額計算をして、申告期限までに申告・納付しなければなりません。

しかし、遺産にプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合などに、相続の権利義務を拒否する「相続放棄」という手段をとることがあります。

では相続放棄をすると、放棄した本人の相続税の納税義務はどうなるのでしょうか。

また、ほかの相続人の相続税にはどのような影響が出るのでしょうか。

この記事では、相続放棄をした本人と相続税の納税義務、周りの相続人への影響、そして相続放棄があった場合の相続税の計算方法を解説していきます。

目次

相続放棄とは?

相続人は、相続を拒否する「相続放棄」を選択することができます。

相続放棄とは、相続人が相続する権利義務を拒否することです。相続放棄すると初めから相続人でないものとして扱われます。プラスの相続財産よりもマイナス財産のほうが多い場合や、相続争いに関わりたくない場合などに有効です。

なお、相続放棄をするためには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

それでは相続人のひとりが相続放棄した場合、どのような影響が出るのか一つひとつ確認していきましょう。

相続放棄した人は相続税を払わなくていい?

相続放棄をすると、原則相続税は課されない

相続人が相続放棄した場合、最初から相続人ではないものとして扱われます。

財産を相続しないため、相続放棄をした人には基本的に相続税は課せられません。

すなわち、相続放棄した人は相続税の申告をする必要もありません。

みなし相続財産を相続すると相続税が課される

死亡保険金や死亡退職金などの財産は「みなし相続財産」とよばれ、相続放棄をした人でも相続することができます。しかし、受け取った金額に対しては相続税が課税されます。

また、死亡保険金や死亡退職金には非課税枠が用意されていますが、あくまでも相続する人に向けた制度であるため、相続放棄した人は生命保険金や死亡退職金の非課税枠を使えません。

なお、受け取った死亡保険金や死亡退職金を使って、葬式費用を負担した場合は控除可能です。

相続放棄しない人の死亡保険金と死亡退職金の非課税枠については、本記事の「死亡保険金・死亡退職金の非課税枠は変わらない」で詳しく解説しています。

相続放棄しても遺贈による財産の受取はできる

遺贈とは、故人が用意した遺言により、遺産を譲ることをいいます。

相続放棄をした後に、故人の遺品から相続放棄者に遺産を譲る遺言書が見つかった場合には、遺産を受け取ることができます。ただし、たとえ相続放棄をしていても遺贈により遺産を受け取った場合には、相続税が課されます。

遺贈には、個々の遺産を特定しないで遺産のすべて、または一部を包括的に譲る「包括遺贈」と、譲る遺産が指定されている「特定遺贈」の2種類があります。

相続との違いは、①遺言を残す必要があること、②遺産を譲る相手は法定相続人でなくてもよく、個人や法人、胎児相手であっても可能だという点です。

相続放棄した人が遺贈で使える税額控除

相続放棄した人が遺贈により遺産を取得した際に使える控除を紹介します。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減は、1億6000万円または法定相続分までが非課税になる、配偶者のみに適用される軽減制度です。配偶者であれば、最低でも課税価格1億6000万円までは相続税が非課税となります。

配偶者が相続放棄した場合でも、遺贈により財産を受け取ることがあります。配偶者が相続放棄したうえで、遺贈により財産を受け取ったとしても、配偶者の税額軽減を適用することができます。

関連記事

配偶者の税額軽減は1.6億円以上!デメリットや適用要件も解説

未成年者控除・障害者控除

未成年者控除と障害者控除は、満18歳未満の相続人や障害者が相続や遺贈で財産を取得した場合に適用できる控除です。

・未成年者控除額 (18歳-相続開始時の年齢)×10万円

・障害者控除額 (85歳-相続開始時の年齢)×10万円*

*(特別障害者の場合は20万円)

関連記事

相続税の障害者控除|障害等級などの要件・申告義務・計算方法は?

ほかの相続人の相続税への影響は?

基礎控除額は変わらない

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、基礎控除額が多いほど、相続税の課税価格は減少します。「法定相続人の数」が1人であれば基礎控除額は3,600万円、2人であれば4,200万円となります。

ここでポイントとなるのが、相続放棄した相続人も、基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に含まれるという点です。基礎控除額を計算する際には、相続放棄はなかったこととして扱われます。

つまり相続人に相続放棄した人がいたとしても、この「法定相続人の数」には影響せず、基礎控除額が変わることはありません。

相続税の計算シミュレーションは『相続税計算機』をご利用ください。

また、相続人の組み合わせによる相続税の計算は、以下の計算シートが便利です。

関連記事

死亡保険金・死亡退職金の非課税枠は変わらない

相続人が死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合には、「500万円×法定相続人の数」を控除できます。基礎控除額と同様に、相続放棄者も法定相続人の数には含まれるため、相続放棄により死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が変わることはありません。

ただし相続放棄した本人は、この非課税枠を適用できません。

関連記事

債務控除に影響はない

債務控除は、被相続人が残した借金などの債務を差し引くことで、相続税の課税価格を減らせます。相続放棄では、債務も放棄しますので、相続税への影響はありません。

関連記事

相続放棄では代襲相続は発生しない

相続放棄をしても、相続放棄者の子どもは代襲相続人にはなりません。

被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合、その子ども(被相続人から見た孫)は代襲相続人として法定相続人に含まれます。しかし、被相続人の子どもが相続放棄した場合は、孫が代襲相続人になることはありません。

また、相続税では被相続人の配偶者と1親等の血族以外が遺産を相続した場合、相続税が2割加算されます。1親等の血族とは、被相続人の父母、子を指します。たとえば、被相続人の兄弟姉妹が相続した場合は、2割加算の対象となります。

関連記事

相続時精算課税で孫に贈与すると相続税が2割加算|計算方法も解説

相続放棄があった場合の相続税の計算シミュレーション

相続放棄した人がいても基礎控除額などが変わらないことはご説明しました。

ですが、相続人が減るため、ほかの相続人が受け取る相続財産、と納めるべき相続税額は増えます。

相続放棄者がいない場合と比べて、実際に相続税にどの程度の違いが出るのか、Aさん一家を例に確認します。

【Aさん一家】

- Aさんが死亡、Aさんの妻Bとその子二人(C・D)が相続人

- 相続財産:1億円

- 相続割合:妻B 5,000万円、子C 2,500万円、子D 2,500万円

- 法定相続分:妻B 1/2、子C 1/4、子D 1/4

- 基礎控除額:4,800万円(3,000万円+600万円×3人)

- 課税遺産総額:5,200万円(1億円-4,800万円)

相続税の計算は、各相続人が法定相続分で相続したとして相続税総額を算出し、相続税総額を実際の相続分で按分して求めます。今回はわかりやすく、法定相続分で相続したとして計算します。

だれも相続放棄しない場合の相続税の計算

まずは誰も相続放棄しなかった場合の相続税額を計算します。

課税遺産総額を法定相続割合で割り振り、各相続人の課税価格を求め、下記の【相続税 速算表】の算式に当てはめます。妻B、子C、子Dいずれも1,000万超3,000万円以下の税率を適用します。

各相続人の相続税から相続税総額を算出

妻B:(5,200万円×1/2)×15%-50万円=340万円

子C:(5,200万円×1/4)×15%-50万円=145万円

子D:(5,200万円×1/4)×15%-50万円=145万円

相続税総額:630万円

【相続税 速算表】

| 課税価格 | 相続税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000万円以下 | 10% | - |

| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |

| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |

出典:国税庁『No.4155 相続税の税率』

各相続人の相続税額

妻B:630万円×1/2=315万円

子C:630万円×1/4=157.5万円

子D:630万円×1/4=157.5万円

| 妻B | 子C | 子D | 総額 | |

|---|---|---|---|---|

| 相続税額 | 315万円(0円) | 157.5万円 | 157.5万円 | 630万円(315万円) |

妻Bの相続税額は315万円ですが、配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)を適用すれば課税されません。そのため、上記の例で実際に相続税を支払うのは、子Cと子Dのみです。

関連記事

相続税の配偶者控除とは?適用の要件は?計算方法を具体例付きで解説

子ども1人が相続放棄した場合の相続税の計算

次に、子Dが相続放棄した場合の相続税額を計算します。

まず、基礎控除額の「3,000万円+600万円×法定相続人の数」には、相続放棄した人を含めますので、基礎控除額は変わらず、課税遺産総額は5,200万円となります。

また相続税総額を算出する際も、相続放棄がなかったものとします。

各相続人の相続税から相続税総額を算出する

妻B:(5,200万円×1/2)×15%-50万円=340万円

子C:(5,200万円×1/4)×15%-50万円=145万円

子D:(5,200万円×1/4)×15%-50万円=145万円(相続放棄がなかったものとして計算)

相続税総額:630万円

次に各相続人の相続税額を求めますが、子Dは相続放棄しているため、子Dの相続税額を妻Bと子Cの相続税額に加算します。

各相続人の相続税額

妻B:630万円×1/2+157.5万円×1/2=393.75万円

子C:630万円×1/4+157.5万円×1/2=236.25万円

子D:相続放棄のため、相続税は0円

| 妻B | 子C | 子D | 総額 | |

|---|---|---|---|---|

| 相続税額 | 393.75万円(0円) | 236.25万円 | 0円 | 630万円(236.25万円) |

このように妻Bと子Cの相続税額に、子Dが負担するはずだった相続税額を上乗せするため、相続人一人あたりの相続税額は増えます。ただ、この場合でも妻Bは配偶者の税額軽減で相続税は0円となります。

なお、子Cが法定相続分で相続すれば、子Dの相続放棄により、子Cの相続割合が2分の1になり、相続財産は増えます。

子ども2人が相続放棄した場合の相続税の計算

次に、子C、子Dがともに相続放棄した場合の相続税額を計算します。

基礎控除額の「3,000万円+600万円×法定相続人の数」には、相続放棄した人を含めますので、基礎控除額は変わらず、課税遺産総額は5,200万円となります。

相続税総額を算出する際も、相続放棄がなかったものとします。

各相続人の相続税から相続税総額を算出する流れは上記のシミュレーションと変わらないため省略します。

相続税総額は変わらず630万円です。

次に各相続人の相続税額です。法定相続人が妻だけの場合は、630万円すべてが妻Bの相続税額となります。ただ、この場合でも妻Bは配偶者の税額軽減で相続税は0円となります。

| 妻B | 子C | 子D | 総額 | |

|---|---|---|---|---|

| 相続税額 | 630万円(0円) | 0円 | 0円 | 630万円(0円) |

ただし、Aさんの直系尊属(両親など)や兄弟姉妹が存命の場合は、相続権が移ります。

Aさんの親が相続人になる場合

Aさんの父親、「親E」が存命だったとしましょう。すると相続人は、妻Bと親Eの2人になります。

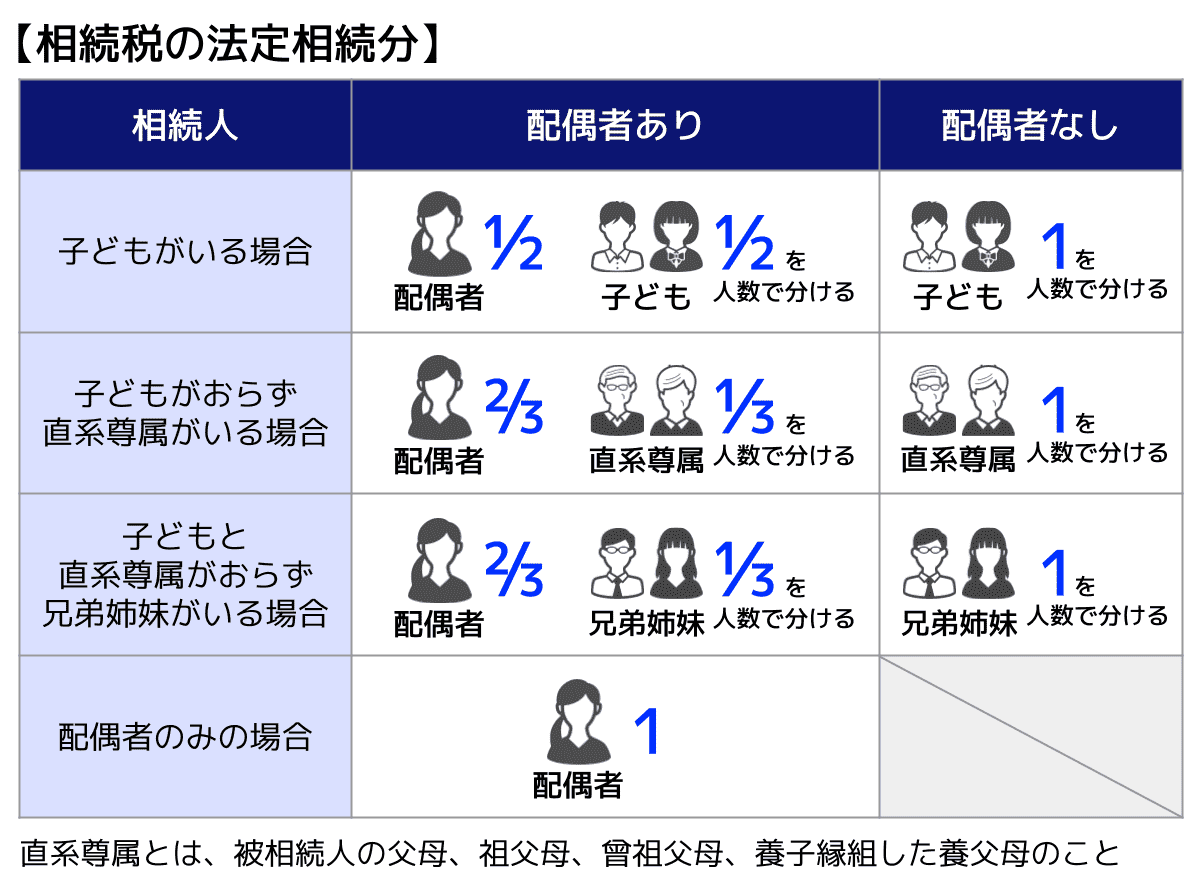

以下の【相続税の法定相続分】から、妻Bが2/3、親Eが1/3であることがわかります。

相続税総額の630万円を、法定相続分の割合でわけて各相続人の相続税額を計算します。

妻B:630万円×2/3=420万円

親E:630万円×1/3=210万円

| 妻B | 親E | 総額 | |

|---|---|---|---|

| 相続税額 | 420万円(0円) | 210万円 | 630万円(210万円) |

この場合も、配偶者の税額軽減を適用すれば、妻Bが支払う相続税は0円になります。

なお、両親ともに存命で相続放棄もしなかった場合は、105万円ずつ(210÷2=105)相続税額を負担します。

Aさんの兄弟姉妹が相続人になる場合

Aさんの両親が死亡しており、「兄F」が存命だったとしましょう。すると相続人は、妻Bと兄Fの2人になります。

上記の【相続税の法定相続分】から、妻Bが3/4、兄が1/4であることがわかります。

相続税総額の630万円を、法定相続分の割合でわけて各相続人の相続税額を計算します。

妻B:630万円×3/4=472.5万円

兄F:630万円×1/4=157.5万円

相続税には「配偶者、子ども、両親以外の相続人」が支払う相続税が2割加算されるというルールがあります。

そのため、兄Fが支払う相続税は「157.5万円×1.2=189万円」となります。

| 妻B | 兄F | 総額 | |

|---|---|---|---|

| 相続税額 | 472.5万円 | 189万円 | 661.5万円 |

配偶者が相続放棄した場合の相続税の計算

最後に、妻Bが相続放棄した場合の相続税額を計算します。

上記のシミュレーションと同様に、相続税総額は変わらず630万円です。子Cと子Dは1/2ずつ相続税額を負担します。

子C:630万円×1/2=315万円

子D:630万円×1/2=315万円

| 妻B | 子C | 子D | 総額 | |

|---|---|---|---|---|

| 相続税額 | 0円 | 315万円 | 315万円 | 630万円 |

相続放棄のポイント・注意点

相続放棄をする場合のポイントや注意点をまとめます。

- 相続放棄は、相続開始前に行えません。相続放棄する場合には、相続開始後に家庭裁判所に申述書を提出します。

- 相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄をしなければなりません。期限を過ぎると、単純承認したものとみなされます。

単純承認とは、被相続人の遺産を無条件ですべて相続することです。多くの方がイメージする相続はこれに該当するのではないでしょうか。 - 相続放棄は、ほかの相続人の合意などは不要で、単独で行うことができます。

- 相続放棄すると代襲相続できなくなります。先ほどの例で、子Dに孫Eがいる場合、Aさんの相続発生前に子Dが亡くなっていると、子Dの権利義務を孫Eが引き継ぎます。しかし、Aさんの相続発生後に子Dが相続放棄をした場合は、孫Eは相続できなくなります。

関連記事

・相続放棄の期限は3か月|期限を過ぎた、期限を延長したい場合はどうする?

・自分で相続放棄の手続きをする方法|放棄すべきケースや注意点も解説

相続放棄についての不安は専門家に相談!

この記事では、相続放棄をした場合の相続税への影響に焦点をあてて解説しました。相続放棄をする人がいると、相続税の計算過程でさまざまな影響があることがわかりました。

「相続放棄を考えているが本当に相続放棄しても大丈夫か」、「ほかの相続人が相続放棄をした場合の相続税額はどうなるのか」、相続放棄について悩んでいる場合は、相続税に強い税理士に相談しましょう。

監修者

高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録

都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。

専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士