夫の病気を理由に離婚する方法は?|慰謝料や財産分与についても解説

夫が病気になった場合、特にうつ病や脳梗塞といった深刻な病気は、コミュニケーションの不和や介護疲れにつながり、夫婦関係に大きな影響を与えることがあります。その結果、離婚を考える方も少なくありません。

夫婦にはお互いに協力して助け合う義務があるため、夫が離婚を拒否している場合に、夫の病気だけを理由に離婚することはできません。

しかし、法律が定めた離婚理由に当たれば、裁判によって離婚することができます。

この記事では、夫が病気の場合に離婚する具体的な方法に加え、離婚が認められやすくなる事情についてわかりやすく解説します。

夫が病気の場合、慰謝料や財産分与、養育費・婚姻費用、親権がどうなるかという点もご説明します。

目次

夫の病気を理由に離婚できる?

夫の病気を理由に離婚する方法

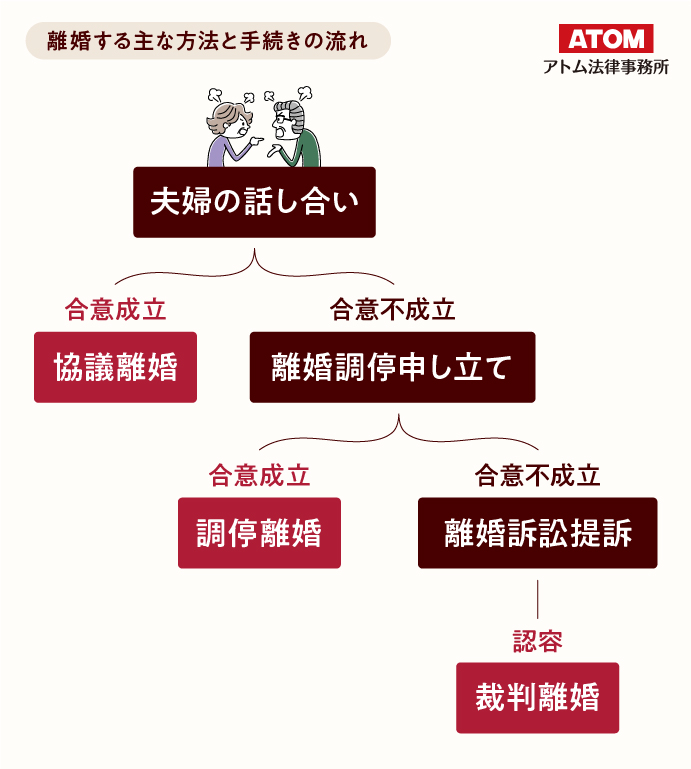

夫の病気や介護疲れを理由に離婚する方法は、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つです。

①協議離婚

夫婦が離婚に合意が成立すれば、離婚理由を問わず、協議離婚できます。

合意が難しい場合は、調停離婚の申立てを検討します。

②調停離婚

離婚調停は、調停委員会の関与のもと、離婚について夫婦で話し合いを行う手続きです。

夫の病院を理由とする場合は、離婚調停申立書の申立ての動機の欄に記載されている「病気」に丸をつけましょう。

離婚調停のメリットは、第三者が入ることで冷静に話し合いが進むことが期待できる点です。

しかし、病気の影響で夫との意思疎通が難しいケースでは、調停離婚は現実的ではないでしょう。

その場合は、裁判離婚を検討します。離婚裁判を提起するには、原則として先に家事調停を申し立てなければなりません(家事事件手続法257条1項)。

もっとも、「裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるとき」は、調停を申し立てることなく、裁判を提起することができます(同条2項ただし書)。

調停を経ずに裁判離婚を提起する場合は、夫の病状から調停を成立させる合意の見込みがないということを具体的に説明する必要があります。

③裁判離婚

裁判離婚をするためには、法定離婚事由(民法770条1項)が存在しなければなりません。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

民法 第770条1項

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

夫の病気を理由に裁判離婚する場合に関係するのは、第770条1項4号の「強度の精神病」と、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」です。

これまでの実務では、配偶者がうつ病などになったことを理由に「強度の精神病」を理由に裁判離婚を提起する事例が少なくありませんでした。

しかし、裁判所は、病気に罹患した配偶者への配慮から、他の離婚理由に比べて、4号の離婚理由を厳しく判断する傾向があり、「強度の精神病」を理由とする離婚を認めるケースは少ないのが実務の状況でした。

このような中、2024年5月の民法改正によって、4号「強度の精神病」は削除されることが決まり、早ければ2025年中に規定が削除されます。

そのため、今後、夫の病気を理由に離婚したい場合は5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかが重要になってきます。

次の項では、どのような事情があれば「婚姻を継続し難い重大な事由」があるといえるのか解説します。

関連記事

・「精神疾患や統合失調症で離婚できる?成立条件と別れるための手順」

・「介護に疲れて離婚したい!介護離婚の現状と離婚できるケースを解説」

夫の病気を理由に裁判離婚できるケースとは?

夫の病気が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたることが必要

今後、民法改正が施行された後に夫の病気で裁判離婚をするには、「婚姻を継続し難い重大な事由」が必要です。では、「婚姻を継続し難い重大な事由」とはどのように定義されているのでしょうか。

判例によれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合を意味します(最判昭和62年9月2日)。

配偶者が病気になったというだけでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」には当たりません。

配偶者が病気になったことで、夫婦がお互いに協力して助け合う義務(民法752条、相互協力扶助義務)を果たすことができなくなり、その結果夫婦共同生活ができなくなって、その回復の見込みがない状態に至った場合に「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められ、裁判離婚することができます。

関連記事

・婚姻を継続し難い重大な事由|離婚原因の具体例は?弁護士解説

配偶者の今後の療養、生活などについて具体的な方途をとっている場合

これまでの判例・裁判例によると、配偶者の病気を理由に裁判離婚が認められるためには、以下のような事情が重視されています。

最判昭和33年7月25日判決は、配偶者の状態が「強度の精神病」(770条1項4号)に当たると認めた上で、さらに「病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、たぢちに婚姻関係を廃絶することは不相当」と判示しました。

この考え方は、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」による離婚を請求する場合も同様に適用されます。

特に重要なのは、離婚により配偶者が経済的に困難にならないよう配慮することです。

例えば、過去の裁判例では、離婚を認める判断材料として、以下の事情を考慮しています。

- 被告の治療費を原告が将来も負担する合意をしている。

- 被告が原告に定期金を支払う合意をしている。

- 配偶者に代わる保護者が存在する。

- 療養の受入先や看護態勢が整備されている。

- 障害年金等の社会保障制度が受けられる。

その他の事情がある場合

離婚後の生活や療養への配慮に加え、以下の事情も離婚を認めるかどうかの判断に影響します。

病気に罹患してからの長さ、病気になった配偶者への誠意ある対応

病気に罹患してからの長さや入院期間が長期にわたるほど婚姻関係の破綻が認められやすくなります。

また、配偶者が病気に罹患してから誠意ある対応をしてきたかという点も考慮されます。

例えば、妻がてんかん性発作を繰り返してきた事案で、夫が勤務の一方、育児も担い、妻の病気治療に積極的に協力し、入院中は毎月欠かさず1、2度見舞いに行くという生活を約10年続けた等の事情を考慮して、離婚を認めた裁判例があります(東京高判昭和58年1月18日)。

他方、知能障害はないが歩行能力や物を持つことが困難になるという症状がある脊髄小脳変性症に妻が罹患した事案について、日常生活の役に立たなくなったからという理由だけで妻の座から去らせようとし、しかも、入院はさせたものの、国の援助に頼るのみで、看病はおろか、入院生活の援助もせずに放置し、将来にわたる誠意ある支援態勢も示していない等の事情を考慮して、夫の離婚請求を棄却した裁判例があります(名古屋高判平成3年5月30日)。

配偶者からの暴行や暴言の有無

病気に起因して暴行や暴言などがあり、その結果婚姻関係の維持が困難になるほどの影響が生じている場合は、離婚が認められやすくなります。

例えば、夫が躁うつ病に罹患している事案で、夫が病気に起因して何度も妻に暴行を加え、入院期間も10年という長期に及んでいること、離婚したとしても被告には相応の固有資産があること等の事情を考慮して、妻の離婚請求を認めた裁判例があります(東京高判昭和63年12月22日)。

※ただし、配偶者の言動がうつ病など明らかに病気の影響を受けたものである場合、まずは配偶者の病状を理解しようと努めた上、治療に協力することが大切です(下記参照)。

配偶者の病気の回復に向けて協力してきたこと

配偶者が病気に罹患した場合は、まずは病状を理解し、病気の回復に向けて共に努力することが大切です。

それにもかかわらず、配偶者が治療を拒否したり、病状の改善が見られない場合は、婚姻関係の破綻を認める方向の事情になります。

病状の理解に努め治療に協力したことを示す証拠として、病気に罹患した配偶者とのメールやLINEのやりとり、日記、診断書、カルテなどを確保しておくと良いでしょう。

未成年の子どもがいる場合の養育環境が整っていること

未成年の子どもがいる夫婦の離婚裁判では、子どもの福祉も重視されます。

離婚後も病気に罹患した配偶者と子どもたちが面会する機会を確保し、配偶者を精神的にも援護する意思を表明していると、離婚が認められやすくなります。

別居期間が長いこと

一般的に「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無を判断する際、別居期間の長さが重要な要素になります。

配偶者の病気を理由とする離婚請求の場合も、他の事例と同様に、別居期間の長さも考慮されます。

実務では3〜5年以上の別居期間を置くと、婚姻関係の破綻が認められやすくなります。もちろん、病状や離婚後の生活への手当など他の事情との総合考慮となります。

関連記事

・「離婚成立の別居期間は?1年や2年でできる条件と裁判の相場」

病気で意思能力がない夫と裁判離婚できる?

病気の夫に対して離婚裁判を起こそうとしても、病状によっては訴訟能力に問題がある場合があります。

訴訟能力とは、有効な訴訟行為を行い、相手方の訴訟行為に応じるのに必要な能力のことを指します。重度の病気で「心神喪失の常況」にある人(たとえば重度の精神疾患等で意思能力がない場合)を直接相手取って裁判を起こすことはできません。

その場合は、家庭裁判所に成年後見開始の審判を申し立て、成年後見人を被告として離婚裁判を提起します(人事訴訟法14条1項本文)。

原告が成年後見人となっている場合は、家庭裁判所に成年後見監督人の選任を申し立てた上、選任された成年後見監督人を被告として離婚裁判を提起することになります(同条2項)。

夫の病気を理由に離婚する場合の慰謝料等はどうなる?

慰謝料

夫の病気を理由に慰謝料請求することは、基本的に認められません。

なぜなら、離婚慰謝料は、配偶者が不倫やDV、悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)などの不法行為を行った場合に請求できる損害賠償金だからです。

病気になったことについて夫に責任はなく、不法行為であるとはいえません。

ただし、暴力やモラハラなど他の事情が合わされば、慰謝料請求が認められる可能性はあります。

裁判例の中には、うつ病に罹患した夫が、その原因を妻に求めて自らの問題を解決しようとせず、自分の意思に沿わない妻の態度については妻を侮蔑し暴行を加えた等の事情を考慮して、400万円の慰謝料を認めた事案があります(東京地判平成17年6月22日)。

関連記事

・「離婚慰謝料の相場は?慰謝料がもらえるケース・種類・条件を弁護士が解説」

財産分与

財産分与は、特段の事情がない限り2分の1ずつとするのが実務のルールです。

したがって、夫が病気の場合の財産分与も、夫婦共有財産を平等に分けるのが原則です。

ただし、夫が病気の場合の財産分与は、離婚後の生活や療養に配慮して譲歩した方が離婚が認められやすくなる可能性があります。

また、夫側から、扶養的財産分与を請求される可能性があります。扶養的財産分与とは、離婚後の、生活に困窮する当事者を援助する目的で行われる財産分与です。

関連記事

・「離婚の財産分与とは?割合はどうなる?夫婦の財産の分け方を解説」

養育費・婚姻費用

養育費や婚姻費用は、権利者と義務者の収入を裁判所が公開している算定表にあてはめて算出する方法が実務で定着しています。

夫が病気のためにやむを得ず働くことができない場合、収入はゼロとなります。

病気の夫の収入が問題となった裁判例としては、夫がもともと会社員で年間400万円弱の収入があったものの、アルコール依存症、健忘症候群と診断され無職となり、保佐開始の申立がされる予定となっていた事例で、稼働能力がなく収入はゼロと認定されたものがあります(大阪高決平成21年4月16日)。

ただし、病気であるからという理由だけでただちに収入がゼロと認定されるわけではありません。

病気の内容や今後の見通しなど様々な事情を総合的に考慮して、潜在的稼働能力があると判断される可能性もあります。

関連記事

・「離婚と婚姻費用|別居中の生活費・相場は?離婚前提でも請求できる?」

親権

相手方が病気であるため子どもの監護養育に支障があるという事情は、親権を決める上で一つの考慮要素になります。

ただし、相手方が病気であるという理由だけで親権者としてふさわしくないとは言えません。

これまでの監護状況、子どもに対する愛情、居住・教育環境、監護補助者の有無、経済状況、子どもの意思などを総合考慮して、子どもの利益を実現するためにふさわしいのはいずれかという観点から親権者が決定されます。

関連記事

・「離婚したら親権はどうなる?親権を得るための6つのポイントを解説」

夫の病気を理由に離婚したい場合は弁護士に相談

配偶者の病気を理由とする離婚は、他の理由による離婚とは異なる観点からの配慮が求められ、主張や証拠により一層の工夫が必要になります。

そもそも離婚が認められるのか、認められるためにはどのような証拠が必要かなど、お一人では判断が難しい問題について、弁護士がわかりやすくアドバイスいたします。

お一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了