発信者情報開示請求とは?ネットの誹謗中傷の投稿者を特定する方法と要件

開示請求とは、匿名の投稿によって権利侵害を受けた被害者が、権利の回復や被害の訴えのためプロバイダへ発信者情報の開示を求める手続きで、プロバイダ責任制限法を法的根拠とします。

ただし開示請求には一定の手順と要件があり、誰でも認められるわけではありません。

2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法による変更点や、開示請求で新旧どちらの方法を採るべきかについて要点をイラスト付きでわかりやすくお伝えします。

目次

発信者情報開示請求の要件とポイント

発信者情報開示請求は「プロバイダ責任制限法」を法的根拠として、ネットに誹謗中傷を書き込んだ匿名の人物を特定する方法です。

発信者情報開示請求の要件は次の通りです。

発信者情報開示請求の要件

- 請求相手が開示関係役務提供者に該当すること

- 自己の権利を侵害されたとする者であること

- 特定電気通信による情報の流通であること

- 権利が侵害されたことが明らかであること

- 正当な理由が存在すること

これらを整理するために、発信者情報開示請求の要件とポイントをみていきましょう。

(1)誰に対して開示請求できる?

「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対して開示請求ができるとされています。

具体的には、コンテンツプロバイダやインターネットプロバイダのことです。

コンテンツプロバイダとは、SNSであればX(旧Twitter)やインスタグラム、掲示板サイトであれば2ちゃんねるや爆サイなどの運営者をさします。

元々は掲示板サイトを想定されていましたが、法改正に伴ってSNSサービスのようなアカウントを取得・ログインして利用する形態にも対応しやすくなりました。

インターネットプロバイダとは、ユーザーがインターネットに接続する際に介するプロバイダのことです。インターネット通信会社を例にするとイメージしやすいでしょう。

(2)誰が開示請求できる?

開示請求権者は「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」と定められています。

つまり、インターネット上の誹謗中傷により権利侵害を受けた被害者の立場にある本人は開示請求可能です。

または、その被害者の代理人でも開示請求が認められます。代理人とは、弁護士、本人が未成年であれば親などです。どれだけインターネットに詳しい業者であっても、被害者に代わって法的手続きの代理人にはなれません。

(3)発信者情報開示請求で何がわかる?

発信者情報開示請求による開示内容は、発信者の特定につながる氏名、住所、メールアドレスのほか、メールアドレス発信者のIPアドレスならびにIPアドレスと組み合わされたポート番号、携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号、SIMカード識別番号、発信時間(タイムスタンプ)です。

特定発信者情報の開示請求も可能になった

令和3年の改正によって特定発信者情報の開示請求権が認められています。

特定発信者情報とは、SNSなどの(1)アカウント作成の際の通信、(2)アカウントへのログインの際の通信、(3)アカウントからのログアウト時の通信、(4)アカウント削除時の通信にかかる情報です。

もっとも特定発信者情報については、プロバイダなどが権利侵害の書き込みに関する発信者情報を保有していないなど一定の要件を満たすことが必要とされます。

(4)どんな場合に開示請求ができる?

開示請求ができる場合とは、書き込みによる権利侵害をされたことが明らかで、損害賠償請求権を行使するために相手方を特定することが必要な場合です。

また、特定電気通信による情報の流通であることと定められています。

特定電気通信とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信と定義されていることから、ネット上の誰もが閲覧できる状態で発信されたものに限定されています。

開示請求ができる場合についてもう少し詳しくみていきましょう。

書き込みによる権利侵害が明らかなとき

プロバイダ責任制限法5条1項における「発信者情報の開示請求」の部分では、開示請求ができる場合について次のように定めています。

1号

侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

「権利が侵害された」ことと、それが「明らかである場合」に限られています。

補足

例えば「◯◯さん(本名)には前科がある」と書き込まれたケースでは、名誉毀損という権利侵害があるものとして発信者情報開示請求可能な場合があります。

一方で、名誉毀損といえないケースがあることも留意しておきましょう。仮に「その情報が公共の役に立つもので、書き込みをした人物にも公益を図るために書いたものだ」と判断されると、違法性はないと認定されることもあるのです。

どういった権利侵害が生じているのかを知りたい方、権利侵害を受けたといえるのかを知りたい方は、弁護士に見解を聞いてみましょう。

関連記事『ネットの暴言はどこから誹謗中傷?誹謗中傷になる言葉と表現の自由との線引き』も参考にしてみてください。

損害賠償請求のため相手方を特定することが必要なとき

発信者情報の開示を求めるということは、書き込んだ人物の権利を侵害する側面もあります。

よって発信者情報開示請求ができる場合とは、「損害賠償請求権の行使のため」など、正当な理由が必要です。具体的には以下の通りです。

2号

当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

書き込みをされた人の請求が正当な理由にもとづくと判断されれば、発信者情報の開示がなされます。

正当な理由とは、民事上の損害賠償請求権の行使のため、削除を要請するため、刑事告発する相手を特定するためなど、被害者の権利侵害を回復するものがあげられるのです。

ただ相手を知りたいだけという理由では、情報開示は認められません。

権利侵害とは、書き込みによって具体的な権利を侵害されていることをさします。ネット上では名誉権やプライバシー権が多いです。

名誉権やプライバシー権などの権利侵害を受けた場合の対処方法や法的責任の追及方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

特定電気通信であるとき

発信者情報開示請求の要件を満たすものは、不特定多数の目に触れる場に権利侵害が書き込まれた場合です。

誰もがみられる掲示板サイトやSNSなどは発信者情報開示請求の要件である「特定電気通信」といえるでしょう。

逆に、特定の人物だけが目にするメールやDM、LINEの個別トークに書き込まれた場合には、発信者情報開示請求の要件を満たさない可能性が高いです。

発信者情報開示請求の基準についてくわしく知りたい方は、関連記事『開示請求の基準とは?法的措置をとるべき誹謗中傷の例と成功率アップの方法』をあわせてお読みください。

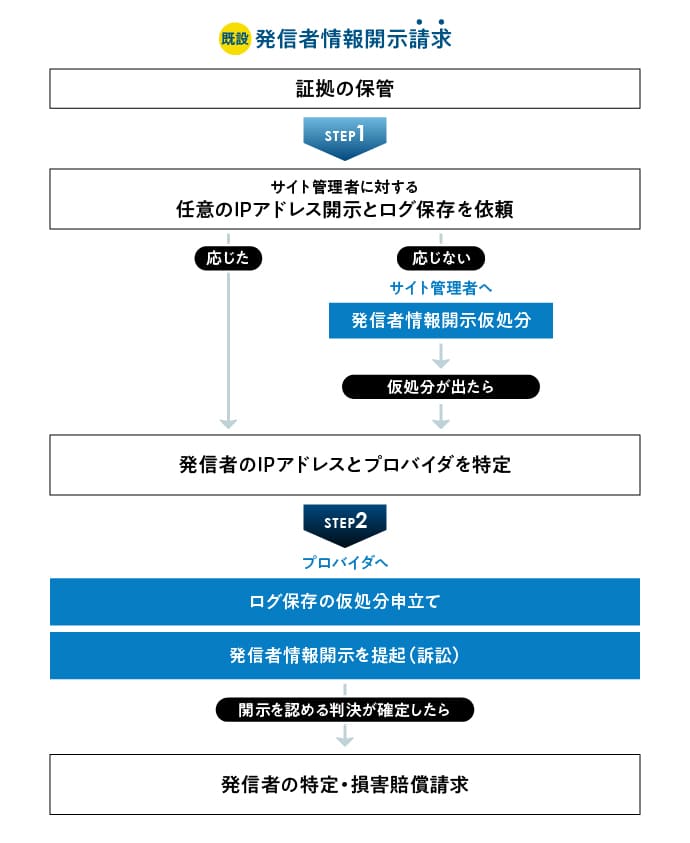

発信者情報開示請求の流れ

発信者情報開示請求の大まかな流れは、以下の通りです。

開示請求の大まかな流れ

- サイト管理者への開示請求でIPアドレスを特定

- IPアドレスから投稿時のプロバイダを特定

- プロバイダに対して仮処分申立て(ログの保存)

- プロバイダへ発信者情報開示請求の訴訟を提起

- プロバイダから発信者情報の開示を受ける

発信者情報開示請求の流れを理解するためには、大きく2つの段階に分けることがおすすめです。各段階についてくわしくみていきましょう。

(1)サイト運営への発信者情報開示の仮処分申立て

まずは、サイト運営(コンテンツプロバイダ)に対して情報開示を求めます。情報開示の方法は、発信者情報開示請求書による任意の開示依頼もしくは裁判所への仮処分申立ての2通りです。

もっとも「発信者情報開示請求書」による任意開示には、サイトが応じる可能性は低いとされます。そこで、裁判所へ仮処分申立てをおこなうことことがほとんどです。

仮処分とは、被害者の権利保護を優先するために裁判所が暫定措置を決める手続きになります。誹謗中傷の投稿削除でも用いられる仮処分手続きですが、発信者情報開示請求においても有効な手段です。

裁判所への仮処分申立て

仮処分の申立てをする際には、裁判所へ仮処分申立書や証拠をそろえて提出します。

書類の受領後は、裁判官との面談やコンテンツプロバイダ側を交えての審尋へ進み、最終的には担保金の納付を経て仮処分命令が発令されるのが基本的な流れです。

また、本人特定につながるログを保存する旨の仮処分申立も必要となります。

IPアドレスやタイムスタンプは書き込んだ人物の特定に重要な情報ですが、こうした情報は3ヶ月から6ヶ月ほどで消えてしまう可能性が高くなるためです。

本訴訟ではなく「仮処分」という手続きをとる理由も、仮処分ならば暫定措置として早く決定されるため、時間短縮が目的です。

もっともIPアドレスだけでは個人情報の特定はできません。仮処分申立てによって特定したIPアドレスなどからプロバイダーを割り出し、発信者情報開示請求をおこなう必要があります。

ここまでのまとめ

- 仮処分とは本来の訴訟とは違う暫定的な措置を決めてもらうこと

- IPアドレスが任意で開示される可能性は低く、裁判所の仮処分申立てを利用するケースが多い

仮処分申立てのくわしい進め方や費用、IPアドレスとは何かをもっと知りたい方は、以下の関連記事も参考にしてみてください。

(2)インターネットプロバイダへの情報開示請求

サイト運営から開示されたIPアドレスからWhois検索などを利用すれば、インターネットプロバイダの特定が可能です。

ユーザーはインターネットに接続する際にインターネットプロバイダを介します。このときIPアドレスが割り振られるので、IPアドレスが発信者特定の重要な手がかりとなるのです。

そこで、インターネットプロバイダに対して契約者情報の開示を求めましょう。

ただしプロバイダは顧客の個人情報を出すことになりますので、通常は任意で提供してくれることはなく、訴訟手続き(発信者情報開示請求訴訟)が必要になることがほとんどです。

インターネットプロバイダへの発信者情報開示請求は、仮処分ではなく、通常の訴訟手続きを取ることになります。訴訟は相手方(インターネットプロバイダ)の本社所在地のある裁判所でおこなうため、多くは東京地方裁判所管轄です。

発信者情報開示請求訴訟に勝訴すれば、インターネットプロバイダから住所や氏名といった個人特定につながる情報提供を受けることができます。

ここまでのまとめ

- IPアドレスが開示されればプロバイダは特定できる

- プロバイダに対する発信者情報開示請求は訴訟手続きであり、仮処分申立ではできない

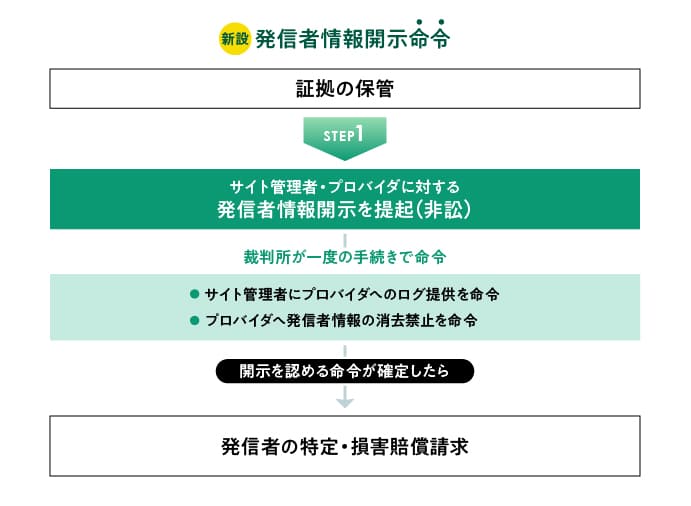

新設された「発信者情報開示命令による裁判手続」とは?

従来の方法を発信者情報開示請求というのに対し、改正プロバイダ責任制限法によって「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」(発信者情報開示命令)も選択できるようになりました。

発信者情報の開示を受けるための手続きが一度でおこなえるようになり、開示請求は簡単になったともいわれているので、従来の方法との違いを説明します。

「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」が選択できる

従来の方法ではサイト運営とプロバイダー各々への法的手続きが必要でしたが、改正プロバイダ責任制限法によって一度にまとめて開示を求めることが可能となりました。

この「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」は「非訟手続」と呼ばれるもので、正式な裁判の手続きよりも事務的な負担も少なく、時間と手間の短縮も期待されています。

ログ保存の命令も発令される

発信者を特定するために必要なログ情報も、時間が経過すれば消えてしまいます。

改正プロバイダ責任制限法では、サイト運営者に対するログ提供の命令と、発信者情報の消去禁止命令が出されるようになったのです。

発信者の特定は時間との勝負なので、こういった命令が一度に出されることは、誹謗中傷を受けた被害者にとって有効といえます。

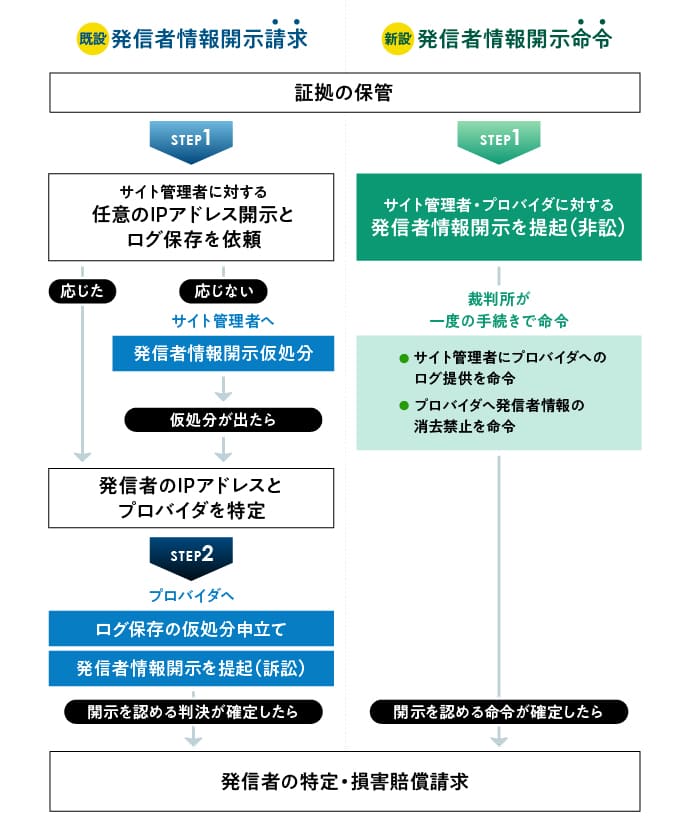

【まとめ】開示命令と開示請求の違い

発信者情報開示命令は改正法で新設された仕組みで、発信者情報開示請求は書き込んだ人物を特定するための従来の方法です。

従来の発信者情報開示請求は、発信者を特定するためにサイト管理者にIPアドレスの開示を求める仮処分と情報保存の仮処分の手続きをおこない、さらに別途プロバイダーへと開示請求をおこなう必要がありました。

しかし、改正プロバイダ責任制限法による発信者情報開示命令(「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」)では、従来別々に必要だった開示請求にかかる手続きが一度にまとめて審理されることになり、被害者の負担軽減や時間短縮が目指されています。

もっともどちらの方法が適しているのかはケースバイケースです。

本記事内「開示請求が簡単になったなら従来の方法は必要ない?」でも解説しているとおり、弁護士に相談をしてみて、メリットとデメリットの両方から選択しましょう。

発信者情報開示請求のよくある質問

開示請求は難しい?

発信者情報開示請求には基準があり、それらを満たさない場合には棄却されることもあります。棄却されると、発信者情報の開示が受けられず、投稿者の特定は難しくなってしまうのです。

関連記事では発信者情報開示請求が通らないケース、失敗するパターンや棄却理由についてまとめているので参考にしてみてください。

開示請求は時間がかかる?

発信者情報開示請求には10ヶ月程度の時間がかかります。IPアドレスを特定したら、次にIPアドレスから発信者情報開示請求をおこなう2段階の法的手続きが必要となるためです。

ただし2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示命令」によると、IPアドレスから発信者情報開示請求までワンアクションとなり、時間短縮につながる可能性があります。

事案によって発信者情報開示請求の難易度が変わり、所要時間も変わるため、弁護士に見通しを聞いておくことをおすすめします。

関連記事では開示請求にかかる期間や注意すべきタイムリミットについて説明しているので、あわせてお読みください。

開示請求にかかる費用はいくら?

裁判所の手続き費用として数万円、弁護士費用として数十万円から100万円程度が相場です。

もっとも弁護士費用については法律事務所ごとに費用設定があるので、法律相談などでしっかり確かめることができます。

ただし開示請求にかかる費用は相手方を特定したうえで請求可能です。開示請求費用については関連記事のくわしい説明も参考になります。

開示請求は自分でできる?

ネットの誹謗中傷に対する発信者情報開示請求は自分ででもできます。

関連記事『自分で開示請求する方法・注意点!開示請求のやり方と開示請求書の書き方』では、自分で開示請求する際にも利用できる「発信者情報開示請求書」をもとにして解説しています。

開示請求を自分でやってみたいとお考えの方は参考にしてみてください。

ただし相手方の特性に合わせた対応が必要だったり、法的な手続きが必要になったりしますので、弁護士に相談・依頼される方も多いです。

開示請求が簡単になったなら従来の方法は必要ない?

改正プロバイダ責任制限法の施行により開示請求は簡単になったといえる面もありますが、従来の方法を採るメリットもあります。

改正プロバイダ責任制限法による「発信者情報開示命令」では、法的手続きの回数は一度で済むようになりました。

しかし、相手方であるサイト運営やプロバイダーから異議申し立てを受ければ、通常の裁判手続きへと移行するため、よけいに時間がかかってしまうこともあります。

ご自身のケースではどんな流れが考えられるのか、新旧どちらの方法が適しているか、開示請求手続きにくわしい弁護士へ相談してアドバイスをもらいましょう。

発信者情報を開示してほしいときは必ず裁判になる?

裁判以外の手段として発信者情報の開示を任意で求める方法がありますが、裁判上の手続きでないと難しいのが実情です。

サイト運営やプロバイダにとって契約者情報は重要な個人情報なので、書き込みを受けた側から依頼しても、情報開示はなされないでしょう。

誹謗中傷・悪質な書き込みはネットに強い法律事務所に相談する

悪質な書き込みに対して「特定」後にできること

誰が悪質な書き込みをしたのか、氏名や住所が特定できた場合、その後の対応としては、損害賠償請求、刑事告訴をする、再発防止のための警告を発するなどの選択肢があります。

- 損害賠償を請求する

- 刑事告訴をする

- 再発防止のための警告を発する

実際の被害状況をもとにどのような対応をすべきか、専門家と相談のうえ検討することをおすすめします。

開示請求に成功した後の慰謝料についての解説、誹謗中傷における慰謝料の相場については、関連記事も参考にしてみてください。

法律事務所に相談することがおすすめの理由

発信者情報開示請求は、高度な法的判断が必要となる手続きです。さらに、インターネットの仕組み上、発信者をたどれる期間が限定されています。

発信者を特定後、裁判によって損害賠償を求めても、相手方に資力が無い場合は、空振りに終わるというリスクもある点には注意も必要です。

また、損害賠償請求が認められるにしても、最終的な解決に至るまで1年~長期に及ぶケースがあります。自分自身の時間や金銭面の負担を考慮して慎重に検討しましょう。

こうした先の展開をみすえたアドバイスや、開示請求のメリットおよびデメリットをきちんと説明してくれる法律事務所への相談がおすすめです。

関連記事『誹謗中傷を弁護士に相談するメリットと弁護士ができるサポート』でも弁護士に相談するメリットを解説しているので、あわせてお役立てください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了