婚姻費用をもらえない5つのケースと払わない相手への請求手順

夫から「婚姻費用は払わない」と言われても、原則として支払いに応じさせることは可能です。

収入の多い側には、別居中であっても配偶者と子どもを扶養する義務があるからです。

ただし、自ら勝手に家を出た場合や不貞行為をした有責配偶者である場合などは、例外的に婚姻費用をもらえない、または減額されるケースがあります。

この記事では婚姻費用がもらえない5つのケースと、相手が支払いを拒否する場合の確実な請求手順について解説します。

目次

そもそも婚姻費用とは?

婚姻費用の基礎知識

婚姻費用とは、夫婦がお互いの生活を支えるために負担しあうべき生活費のことです。子どもがいる場合は、その養育費も含まれます。

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

民法760条

婚姻費用は同居中は当然に分担しているものですが、夫婦が別居していても分担の義務があります。収入の多い配偶者から少ない配偶者に対して、毎月一定の額を婚姻費用として支払うのが一般的です。

婚姻費用に含まれるもの

- 食費や家賃などの生活費

- 子どもの学費や保育費

- 医療費

- 相当の交際費 など

婚姻費用の相場・計算方法は?

婚姻費用の金額は、夫婦の合意があれば自由に決定することができますが、実務上は裁判所が公開している養育費・婚姻費用算定表を用いて計算することが多いです。

これは、夫婦の職業、年収、子どもの人数・年齢をもとに婚姻費用の目安を算定する方法です。

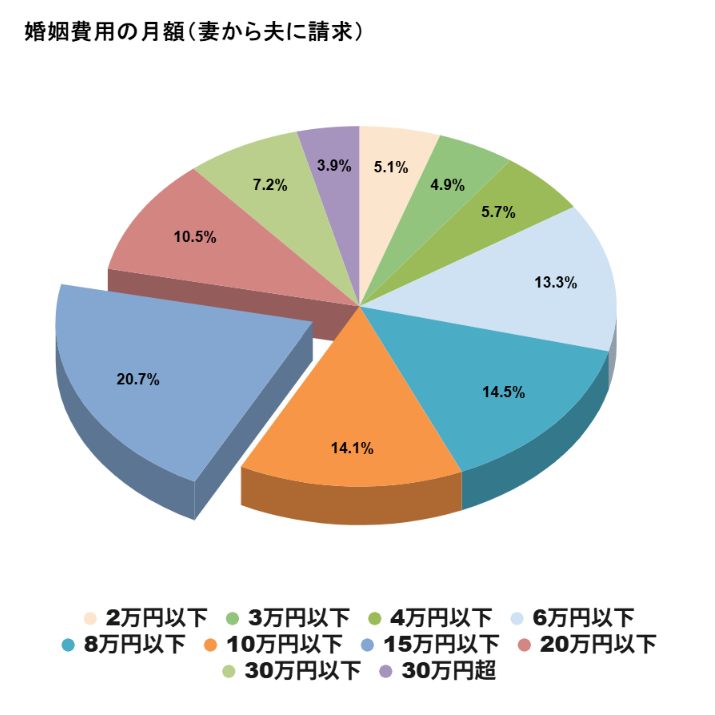

実際の金額の相場については、司法統計によれば10万~15万円が最も多く、4万~15万円が約6割を占めています。

最高裁判所事務総局「令和6年 司法統計年報 3 家事編」第26表の数値をもとに、編集しました。

関連記事

・婚姻費用の相場は月10~15万円?別居・離婚調停の生活費請求を解説

・養育費・婚姻費用算定表の見方&自動計算ツール(新算定表対応)

不貞や勝手な別居など婚姻費用をもらえない5つのケース

収入が少ない側から請求があれば、多い側の配偶者は原則として応じる必要があります。しかし、例外的に支払わなくていい(もらえない)状況も存在します。

まずは以下の表で、現在の状況が請求できるケースかどうか確認してください。

| ケース | 請求の可否と実務判断 |

|---|---|

| 通常の別居 | 【可】明確な有責性がなければ認められる |

| 相手の暴力等で別居 | 【可】別居の正当な理由として認められる |

| 勝手に家を出た | 【状況次第】同居義務違反とされる場合がある |

| 自分が不貞をした | 【不可】信義則に反するため |

| 相手より高収入 | 【不可】収入が多い側が少ない側に支払うのが原則 |

| 離婚が成立した | 【不可】財産分与や慰謝料の問題に切り替わる |

| 相手が子を養育中 | 【状況次第】個別の事情に応じて養育費を計算 |

不可に該当するケースでも、夫婦双方の合意があれば受け取ることは可能です。

しかし、家庭裁判所で調停や審判になった場合は、以下に解説する理由によって請求が否定される可能性が高いといえます。

それぞれのケースについて詳しく解説します。

正当な理由なき別居は請求不可

夫婦の一方が正当な理由もなく別居を強行したうえに、婚姻費用を請求することは、権利の濫用として認められません。

別居の正当な理由として認められるのは、DV・モラハラからの避難や、相手の不貞行為、単身赴任のような仕事上の理由などです。

また、性格の不一致や価値観の違い、親族との不和、過度な宗教活動なども、別居の正当な理由になり得ます。

もっとも、単に家を出ただけで婚姻費用請求が否定されることは少ないでしょう。

次で説明するような有責行為があるかどうかがポイントになります。

有責配偶者は養育費分のみ請求可

不倫や暴力、モラハラといった有責行為によって婚姻関係を破綻させた側のことを、有責配偶者といいます。

有責配偶者が婚姻費用を請求しても、全額免除または減額される可能性があります。

自ら婚姻関係を破壊しておきながら婚姻費用まで請求するのは、信義に反するとされているからです。

ただし、責任の所在が明確でない場合や、夫婦双方に原因がある場合は、必ずしも請求が否定されるわけではありません。

たとえば、性格の不一致や夫婦喧嘩が原因で別居に至った場合は、双方に原因があるといえます。

有責配偶者でも子の養育費相当額は請求できる

有責配偶者が未成熟の子どもを養育している場合は、養育費に相当する額のみ支払いが命じられるケースが多いです。

これは子どもには親の有責性は一切関係なく、親には扶養義務があるためです。

たとえご自身が不倫等の有責配偶者であっても、未成年の子を養育していれば諦める必要はありません。

有責配偶者の婚姻費用の内訳

- 配偶者自身の生活費部分は否定または大幅減額

- 子どもの養育費相当額は通常通り支払いが命じられる

なお、この場合は婚姻費用算定表をそのまま使うことはできず、個別に計算する必要があります。

具体的な金額については、弁護士にご相談ください。

離婚成立で婚姻費用義務は終了

婚姻費用の分担義務は、夫婦が婚姻関係にあることを前提としているため、離婚が成立した後の生活費を元配偶者に請求することはできません。

離婚後の生活費を元配偶者に負担させたい場合は、扶養的財産分与を検討してください。

扶養的財産分与とは、離婚後に生活が困窮する配偶者を扶養する目的で財産を分け与えることです。ただし、扶養的財産分与がおこなわれるケースは多くありません。

関連記事

・離婚後の生活費はもらえる?支払い義務の解説と請求のための交渉術

相手より収入が高いと請求不可

配偶者より自分の方が収入が高い場合、原則として婚姻費用を受け取ることはできず、むしろ婚姻費用を支払う義務が生じる立場となります。

ただし、収入の高い方が子どもを養育している場合、双方の収入と子どもの養育にかかる費用を考慮した上で、婚姻費用が免除されたり減額される可能性はあります。

相手が子を養育する場合は減額・免除

婚姻費用には子どもの養育費も含まれるため、収入の多い相手側が子どもを養育している場合、すなわち相手が養育費を負担している場合、婚姻費用が受け取れないか減額される可能性があります。

婚姻費用算定表は、権利者(婚姻費用を受け取る側)が子どもを養育するケースを前提に作られているため、義務者(支払う側)が子どもを養育する場合は算定表を使用できません。

詳しくは弁護士にご相談ください。

婚姻費用を請求する前に知っておきたい注意点

別居したらすぐに婚姻費用を請求する

別居を開始したら、なるべく早く婚姻費用を請求しましょう。

実務上、婚姻費用の請求をおこなった時点よりも前の分まで遡って養育費を回収することは困難です。

請求をおこなった時点とは、調停・審判を申し立てたタイミングもしくは内容証明郵便等で請求の意思を明確にした時点とされる場合が多いです。

口頭で請求をおこなっても請求した日にちの証明が困難であるため、調停・審判や書面での請求をおすすめします。

関連記事

調停や合意書を使って確実に婚姻費用を受け取ろう

未払いを防ぎ確実に婚姻費用を受け取るためには、夫婦間で婚姻費用の分担額や支払方法について合意し、合意書や公正証書を作成しておくことが重要です。

具体的には、支払額、支払時期、振込先口座などを定めます。

話し合いで合意できない場合や相手方が支払いに応じない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。

調停が不成立の場合は自動的に審判手続に移行し、裁判所が事情を考慮して分担額を決定します。

調停・審判または強制執行認諾文言付きの公正証書で婚姻費用の取り決めをおこなっておけば、未払いがあった際に強制執行(給与や財産の差し押さえ)によって婚姻費用を回収できるというメリットがあります。

関連記事

・【2025年10月法改正】離婚の公正証書の作り方・費用・必要書類を徹底解説

・婚姻費用調停は何回で終わる?期間の目安と手続きの流れを解説

婚姻費用がもらえないケースでも、養育費はもらえる

ここまで説明してきたような理由で別居中に婚姻費用がもらえない場合でも、子どもを養育していれば養育費に相当する分は受け取ることができます。

たとえ有責配偶者に引き取られたとしても、子どもに罪はないからです。

まとめ|婚姻費用がもらえないと決めつける前に

婚姻費用は、経済的に弱い立場にある配偶者の生活を支えるための制度であり、特別な事情がない限り原則として支払われるべきものです。

正当な理由のない別居や有責配偶者の場合など、状況によっては婚姻費用がもらえないケースもあります。

しかし、婚姻費用請求の手続きでは、迅速処理の観点から深い審理は行われず、明確な有責性がない限りは算定表に基づいて通常通り算定される傾向があります。

また、婚姻費用は認められなかったとしても、子どもの養育費にあたる部分は請求することができます。

もし相手方から「婚姻費用は払わない」と言われても諦めず、ご自身の状況に照らして判断してみましょう。

ご自身のケースで婚姻費用を受け取れるのか知りたい方は、お近くの弁護士にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了