離婚時に財産分与しない方法|円満合意のケースと離婚協議書の書き方

離婚する際は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に分け合う財産分与が基本的なルールです。

しかし、すべての離婚で財産分与が義務付けられるわけではありません。

夫婦がお互いに納得して財産分与をしないと合意する場合や、そもそも分けるべき財産が存在しない場合もあります。

この記事では、離婚時に財産分与をしないケースと、トラブルを避けるための離婚協議書の作成方法について解説します。

目次

離婚時に財産分与をしないケースとは?

離婚時に財産分与をしない主なケースとして、夫婦間の合意や、そもそも分ける財産が存在しない等が挙げられます。

夫婦が双方の合意で財産分与をしない

財産分与は法律上の権利ですが、夫婦がお互いに納得して「財産分与をしない」と合意することは法的に可能です。

特に円満離婚を目指す場合、お互いの事情を考慮し、財産分与をしないことで合意するケースがあります。

対象となる財産が少ない

婚姻期間が短い夫婦や持っている財産が少ない夫婦は、財産分与を行わないことが多いです。

財産分与の対象となるのは婚姻中に手に入れた財産のみですので、婚姻期間が短いと、財産分与を行うべき財産も少なくなります。

もちろん婚姻期間が短い夫婦が財産分与を行ってもよいのですが、わざわざ行うほどでもないと判断するケースもあります。

財産のほとんどが特有財産である

財産分与の対象となるのは、夫婦の双方が持つ財産のうち、共有財産と呼ばれる部分です。共有財産とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産のことをいい、名義がどちらであるかは問われません。

一方、以下のようなものは特有財産と呼ばれます。特有財産は財産分与の対象にはなりません。

特有財産

- 夫婦の一方が婚姻前に取得した財産

- 婚姻中に夫婦の一方が相続した財産

- 婚姻中に夫婦の一方が贈与された財産

夫婦の財産よりも借金の方が多い

ローンや借金も財産分与の対象となりますが、すべての財産よりも借金の方が多い場合は財産分与自体を行わないのが一般的です。

借金がある場合の財産分与については、『借金は離婚時の財産分与でどうなる?借金は折半?折半しないケースは?』で詳しく解説しています。

婚前契約を結んでいれば財産分与しなくていいことも

結婚前に婚前契約(プレナップ)を結び、夫婦の財産について取り決めをしていた場合、離婚時に財産分与をしなくていい可能性があります。

具体的には、財産分与を請求しない旨の条項を作っていれば財産分与をする必要はありませんし、特有財産の部分を特定する条項があれば、特有財産の部分は財産分与の対象になりません。

離婚から2年経っていれば財産分与しなくてよい

財産分与の請求には、2年間の除斥期間が設けられています。よって、離婚の日から2年が経つと財産分与が請求できなくなります。

除斥期間は、時効のようなものと考えることができ、一定の期間内に権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうという制度です。

2年経過以降も、当事者に応じる意思があるならば、任意で財産分与を行うことは妨げられません。しかし、調停や審判を起こしても財産分与は認められなくなります。

除斥期間についての知識を備えておかなければ、離婚から2年が経過した後に相手方から財産分与を請求され、知らずに応じてしまうケースも考えられます。

もし離婚から2年が経過した後に財産分与を請求されても、除斥期間を理由に拒否することができると覚えておきましょう。

関連記事

円満離婚で財産分与なしの合意を目指すには?

夫婦間で財産分与をしない合意が選ばれる背景として、以下のような事情があります。

- 早期の離婚成立を優先したい

財産の調査や評価に時間をかけるより、早く離婚を成立させることを双方が望んでいる。 - 財産以外の条件で調整する

財産分与をしない代わりに、慰謝料や養育費の条件で配慮するなど、他の形でバランスを取る。 - 精神的な区切りをつけたい

金銭的なつながりを一切残さず、お互いに新たなスタートを切りたいという意思がある。

夫婦間の話し合いにより、円満に財産分与なしで合意するためには、いくつかの点を明確にしておくことが不可欠です。

一方が無理やり放棄させたり、脅したりして合意させた場合、その合意は無効になる可能性があります。

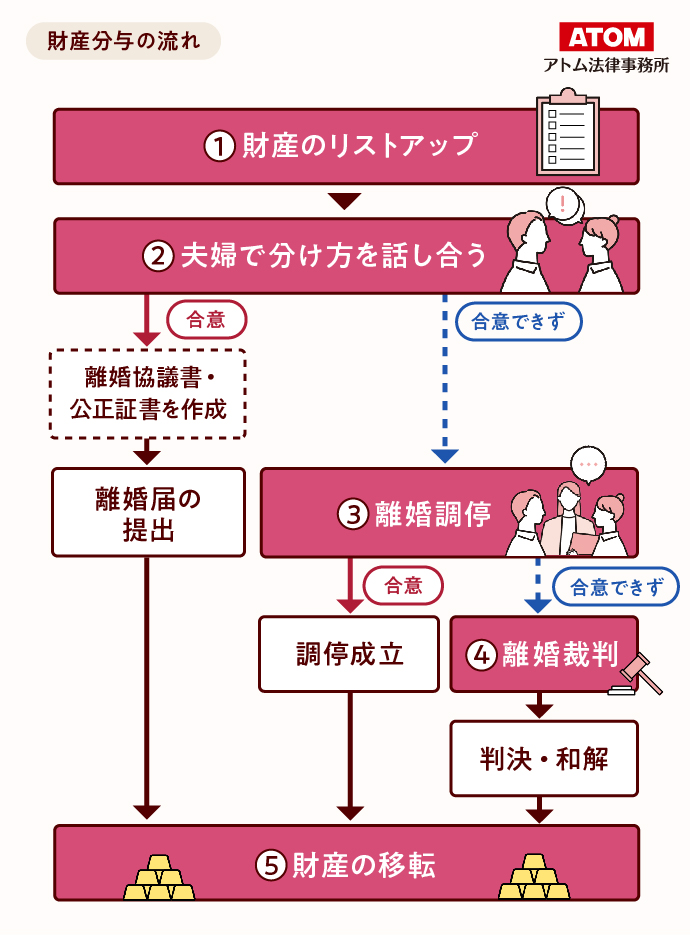

まずは夫婦で財産や借金のリストを作り、分けるべき共有財産がない場合は、その事実をお互いに確認しましょう。

財産分与なしの合意を離婚協議書に残す方法

財産分与をしないことで交渉がまとまったら、その合意内容で離婚協議書または公正証書を作成しておきましょう。

財産分与をしないと決めた場合、後々のトラブルを防ぐため、合意した内容を書面に残すことが極めて重要です。

離婚協議書や公正証書を作成する重要性

離婚協議書・公正証書は、夫婦間で離婚について合意した内容をまとめた書面です。 口約束だけでは後からトラブルになるリスクがあるため、協議離婚をする夫婦の間でよく作成されています。

離婚協議書や公正証書を作成する際は、清算条項を忘れずに盛り込みましょう。

清算条項とは、後から取り決め以外の請求をしないことを約束する旨の文言です。これは、財産分与を行う場合や、慰謝料を支払う場合などでも同じです。

離婚後に「やっぱり財産分与を請求します」と言われても、清算条項があれば応じる必要はありません。

清算条項があれば、必ずしも財産分与をしない旨を明記する必要はないのですが、以下で紹介する例文のように書いておくのもよいでしょう。

財産分与をしない場合の離婚協議書の書き方

財産分与なしで合意した場合の文例

第〇条(財産分与)

甲と乙は、互いに対する財産分与請求権を放棄する。

第〇条(清算条項)

甲と乙は、上記の各条項のほかは、名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。

分与の対象となる財産がない場合の文例

第〇条(財産分与)

甲と乙は、婚姻期間中に取得した財産について協議した結果、分与の対象となる財産は存在しないことを確認し、財産分与は行わないものとする。

第〇条(清算条項)

甲と乙は、本件離婚に関し、財産分与その他一切の債権債務が存しないことを相互に確認する。

関連記事

財産分与で対立が生じた場合の対応策

財産分与をめぐり、相手と意見が対立することもあるでしょう。

感情的に対立するのではなく、法的なルールに沿って冷静に話し合うことが大切です。

財産分与は原則として拒否できない

財産分与を請求する権利は、法律で認められた権利です。

第768条(財産分与)

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

民法

双方の合意によって財産分与を放棄することはできますが、相手方から請求されたら財産分与を拒否することはできません。

慰謝料は離婚の原因を作った側から請求することができないのに対し、財産分与はどちらが悪いかは関係なく請求することができます。

したがって、相手の浮気や暴力などが原因で離婚することになった場合でも、相手からの財産分与請求は拒めないのです。

関連記事

・財産分与を拒否されたら?拒否できる?離婚の話し合いでの対処法

・財産分与を払わないとどうなる?強制執行による回収手順と差押えの対象

財産分与の割合は修正できる?

財産分与の割合は、原則として半分ずつとされており(2分の1ルール)、調停や裁判で財産分与について決める場合は、ほとんどのケースで2分の1ルールが採用されます。

これは、どちらかが専業主婦(主夫)でも、共働きで収入に差があっても変わりません。

もっとも、双方が合意さえすれば割合は自由に変更できます。

また、極めて例外的なケースですが、夫婦の収入、財産の種類、貢献度などを考慮して、調停や裁判で寄与割合を変えることもあります。

たとえば、以下のような場合には、本人の固有の能力に基づいて形成された財産であるとして、分与割合が修正されることがあります。

財産分与の割合が修正される場合

- 財産が一方の特別な資格や能力によって築かれた

- 財産が非常に多額である

- 一方の財産形成への貢献度が低い

財産分与を放棄させることはできる?

財産分与請求権を強制的に放棄させる方法はありません。

離婚時の財産分与に不公平さを感じても感情的にならず冷静に対応しましょう。

財産分与の放棄について法的に有効な方法を解説した関連記事『財産分与が不公平と感じたら?相手に放棄させることはできるか解説』をあわせてご覧ください。

まとめ

離婚時の財産分与は、夫婦が合意すれば「しない」選択も可能です。

財産分与をしないと決めた場合、後々のトラブルを避けるためにも、合意内容を必ず離婚協議書や公正証書の書面に残し、清算条項を設けましょう。

円満な合意形成や、法的に有効な離婚協議書の作成に不安がある場合は、専門家である弁護士にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了