熟年離婚の財産分与|相場は?持ち家・退職金・年金の分け方と対策を弁護士が解説

婚姻期間が20年を超える熟年離婚(定年離婚)において、財産分与は非常に重要な意味を持っています。

婚姻期間が長くなるにつれ、持ち家や退職金など分けるべき財産も大きくなり、トラブルが起きやすくなるからです。

しかし、離婚後の生活を支えるためにも妥協はできません。

今回は、熟年離婚の財産分与について、最新の司法統計データに基づいた相場と損をしないための対策ついて解説します。

熟年離婚の財産分与とはどんなもの?

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚時に公平に分配することです。夫婦の全ての財産が対象となるわけではなく、結婚している期間に築いた財産が対象です。

熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、財産分与の対象となる財産も多くなります。

婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた財産を共有財産といいます。財産分与の対象となるのはこの共有財産の部分です。

他方、婚姻前から保有していた財産や、婚姻中に一方が相続した財産などを特有財産といい、財産分与の対象には含めません。

熟年離婚の財産分与、相場はいくら?

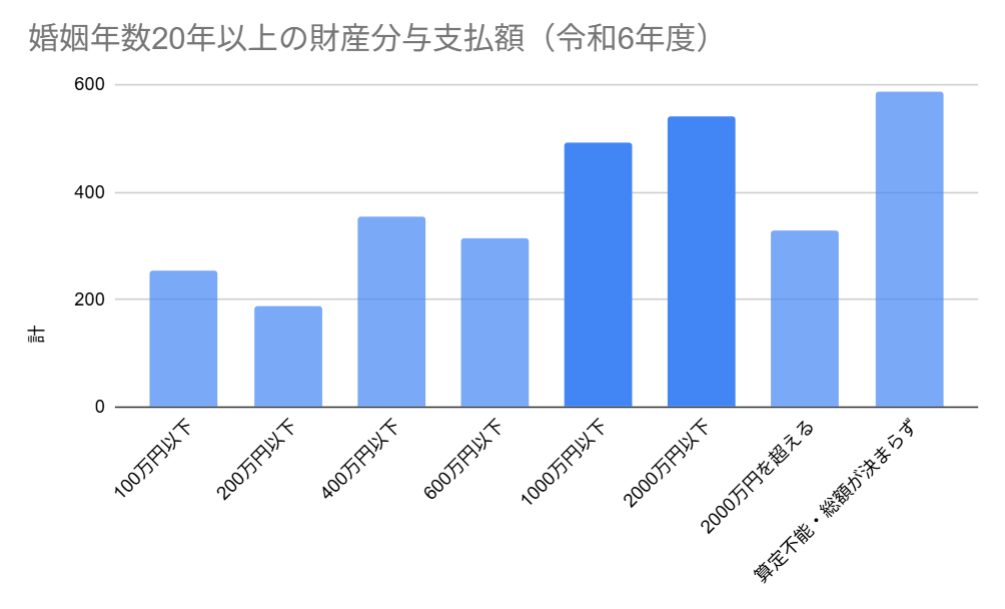

令和6年度司法統計年報を見てみると、結婚20年以上の熟年離婚の場合、財産分与額の相場は1000万〜2000万円程度となっています。

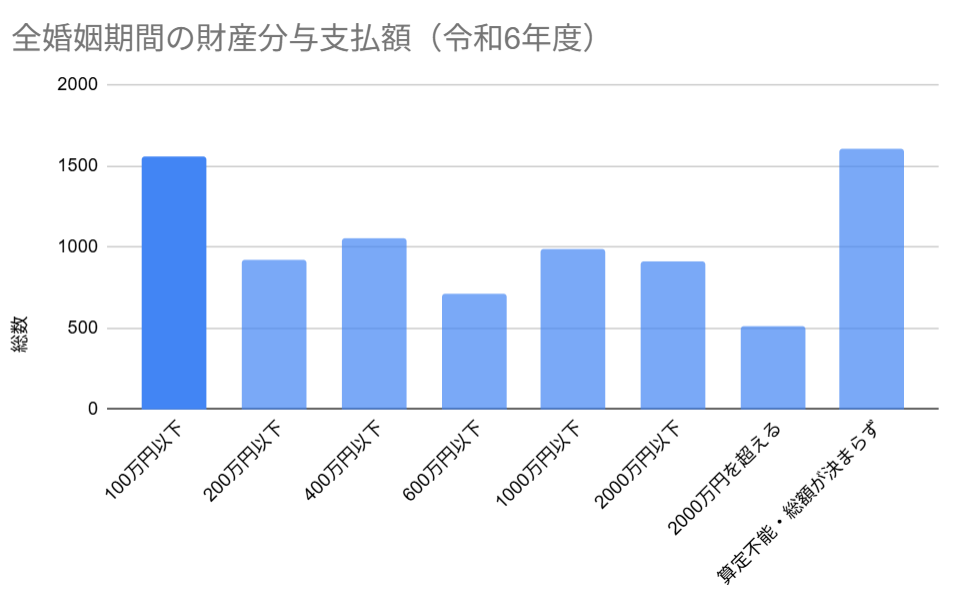

すべての婚姻期間について見た場合は100万円以下が最も多いため、熟年離婚の財産分与が高額であることがお分かりいただけると思います。

年金分割は財産分与に含まれる?

熟年離婚の場合、財産分与とあわせて年金分割についても話し合う必要があります。

年金分割とは、離婚した夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金(共済年金)の保険料納付記録を分割する制度です。例えば、ご自身が専業主婦で国民年金の第3号被保険者であった期間も、分割の対象に含まれます。

将来受け取る年金額に影響するため、婚姻期間が長い熟年離婚において年金分割は非常に重要です。

年金分割は財産分与とは別の制度であり、年金事務所で請求の手続きをおこないます。財産分与の話し合いとあわせて取り決めるのが一般的ですが、請求期限があるので手続きを忘れないように注意が必要です。

年金分割の手続きや請求期限について詳しくは『熟年離婚したい方必見!年金分割制度をわかりやすく解説』で解説しています。

財産分与の割合は?

財産分与の割合は、2分の1、つまり半分ずつ分けるのが原則です。調停や審判を起こしたときは、ほとんどの場合2分の1という結論が出されます。

たとえ働いて家計を支えていたのがどちらか一方だけだったとしても、もう一方も家事や育児によってその収入に貢献していたといえるからです。

ただし、双方が合意さえすれば割合は自由に変更できます。また、夫婦の収入、財産の種類、貢献度などを考慮して割合を変えることもあります。

借金やローンなどマイナスの財産はどうなる?

財産分与では、借金やローンといった負債も考慮されます。

対象となるのは、生活費のための借入や住宅ローンなど夫婦の共同生活のために生じた負債です。これらの負債を共有財産から差し引いた上で、残った財産を分与することになります。

どちらか一方がギャンブルや浪費などで個人的に作った借金は夫婦の共同生活とは無関係の特有債務とみなされ、原則として財産分与の対象にはなりません。

関連記事

・離婚したら住宅ローンはどうなる?折半すべき?財産分与の方法を解説

熟年離婚で財産分与が重要な4つの理由

婚姻期間が長くなるほど、財産分与の取り決めをする夫婦の割合は多くなります。

令和6年司法統計年報によると、離婚の際に財産分与の取り決めをした夫婦は3割程度ですが、婚姻期間が20年以上の夫婦に絞ると、約半数が財産分与の取り決めをしています。

ここでは、熟年離婚をする方が財産分与を重視する理由を説明します。

理由①離婚後に経済的に不安定になりやすい

熟年離婚には、離婚後に経済的に不安定になりやすいという特徴があります。

専業主婦・主夫として過ごしてきた方やパート・アルバイトで働いていた方が、離婚後すぐに自分の生活を支えられるだけの収入を得るというのは、現実的ではありません。また、配偶者の扶養に入っていた方は、配偶者に比べて少ない年金しか受け取れません。

財産分与は離婚後も配偶者を扶養するという意義も持っており、年齢の高い夫婦にとっては、いかに財産を分け合うかが死活問題なのです。

理由②財産分与の額が大きい

一般的に、婚姻期間が長くなるほど共有財産の額も大きくなります。例えば、持ち家、預貯金、株式、退職金などです。

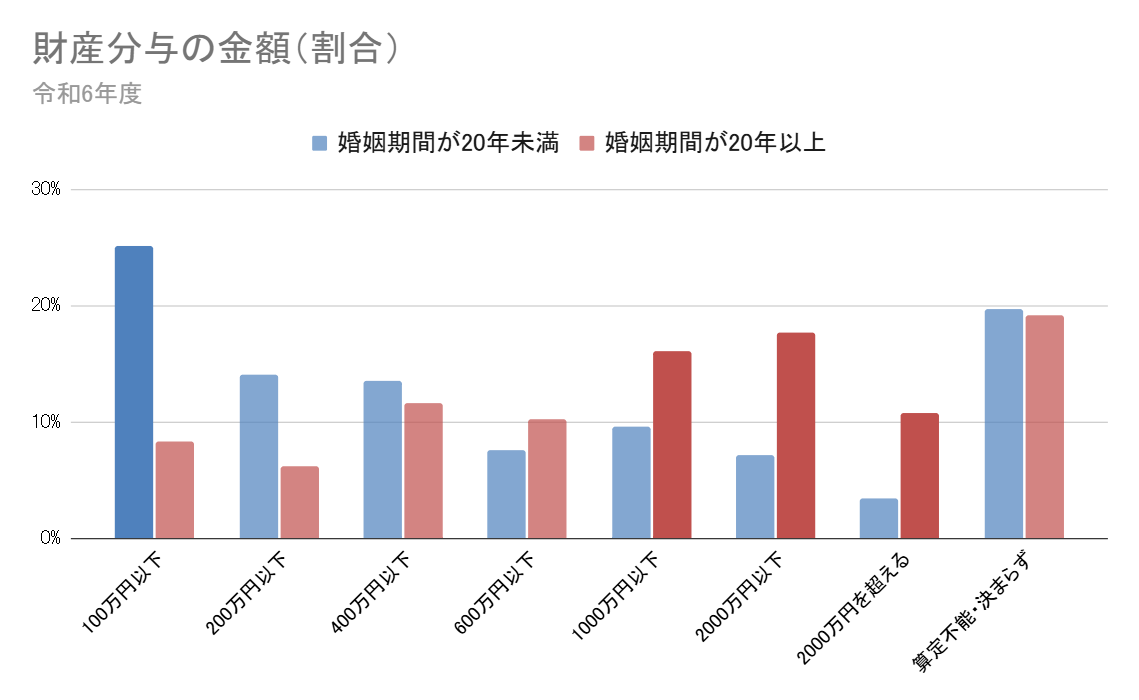

下のグラフは、婚姻期間が20年以上と、20年未満の夫婦間における財産分与の金額を比べたものです。

婚姻期間20年未満の夫婦は100万円以下が最も多いのに対し、20年以上の夫婦は40%以上が600万円を超える金額となっており、熟年離婚は財産分与の額が大きいことが分かります。

このように、熟年離婚では多額の財産分与が見込まれるため、しっかりと話し合わなければ、離婚後の経済状況が著しく不公平になってしまう可能性があります。

もちろん、金額が大きい分、財産隠しや分与額をめぐってトラブルも起きやすくなるため、対策が必要です。

理由③退職金の分与が見込める

配偶者の退職金は、財産分与の対象になる可能性があります。

すでに退職して退職金を受け取っている場合は、在職期間のうち婚姻していた期間に相当する退職金の分与を受けることができます。

確実に退職金を受け取るために、定年退職を待ってから離婚をする方もいらっしゃいます。

退職前に離婚すると退職金の分与はどうなる?

一方、まだ退職していない場合でも、会社の規定や勤務状況などから退職金がほぼ確実に支払われると判断される場合であれば、退職金に相当する金額を財産分与に含められる可能性があります。

退職金がまだ支払われていない場合の計算方法は、別居時に自己都合退職したものとして金額を算定し、そのうち婚姻期間に相当する部分を財産分与の対象とする場合が多いです。

退職金の財産分与の例

- 夫の退職金:2,000万円

- 在職期間:40年

- 在職中の婚姻期間:30年

この場合、40年の勤務期間のうち、財産分与の対象となる婚姻期間は30年、すなわち4分の3です。

したがって、2,000万円の4分の3である1,500万円を2人で分け合い、500万円は特有財産として夫が受け取ります。

夫が受け取る退職金は1,250万円、妻が受け取るのは750万円となります。

退職金の財産分与の方法や計算式は関連記事『離婚したら退職金をもらえる?計算方法や請求方法を解説』で詳しく解説しています。

理由④持ち家の分与が複雑になりやすい

熟年離婚の場合、持ち家を所有している夫婦の割合が高いため、その分与方法が大きな争点となります。

不動産は預貯金のように単純に半分に分けられないため、主に以下の点で対立が起きやすくなります。

- 家を売却するのか、どちらかが住み続けるのか

- 家の価値(評価額)をいくらに設定するか

- 住宅ローンを誰がどのように負担するか

特に、住宅ローンが残っていると問題は非常に複雑です。安易に決めると将来大きなトラブルを招く可能性があります。

このように、持ち家は熟年離婚における財産分与を複雑にする大きな要因であり、しっかりとした対策が必要です。

熟年離婚の財産分与には対策が必要!

対策①すべての財産を明らかにする

財産分与を最大限受け取るためには、すべての財産を明らかにすることが重要です。

財産分与で財産が減ってしまうことを恐れた配偶者が、隠し口座を作ったり、黙って不動産を買ったりなどして財産隠しを行っていることがあります。また、へそくりを作っている可能性も考えられます。財産隠しをされると、自分が受け取れる財産分与が減ってしまいます。

こういった隠し財産を証明し、交渉の場で認めさせるために、財産隠しの証拠を集める必要があります。しかし、離婚の意思を知られてからでは証拠を消されてしまう可能性が高いため、離婚を切り出す前に証拠を探しましょう。

証拠として有効なのは、隠し口座の通帳や銀行からの郵便物、不動産登記簿などです。また、退職金の金額を知るために、勤務先の退職金規定があるとよいでしょう。

さらに、自分で証拠を探す方法の他に、「弁護士会照会制度」を利用することも有効です。この制度は、弁護士法23条に定められているため「23条照会」とも呼ばれています。

弁護士会が金融機関や証券会社、不動産会社などの団体に対して必要事項を照会した場合、その団体には原則として答える義務があります。ただし、この制度を使うには、会社名や支店名が判明している必要があります。

この手続きは弁護士以外はすることができませんので、この制度を利用して確実に情報を得たいのであれば弁護士に相談することをおすすめします。

また、調停や裁判を行っていれば、調査嘱託を申し立てることができます。調査嘱託とは、家庭裁判所から企業などに対して情報の開示を求める手続きです。

対策②財産を使い込ませないための仮差押

仮差押とは、離婚調停や離婚裁判の結果が確定するまでの間に相手方が対象の財産を処分できないようにするための、裁判所の手続きです。

財産分与の基準時は、別居を始めた時点です。つまり、別居開始後の財産の増減は財産分与には関係ないのが原則です。

しかし、別居した後で相手が預金を自分の口座に移したり、何かを購入したりして財産を使い込んでしまうことも想定されます。

別居した時点での財産が基準になるとはいえ、一度使い込まれたお金を取り戻すのは難しいケースが多いため、不安な場合は仮差押の手続きを行って使い込みを防止しましょう。

仮差押の手続きをするためには、相手の財産を特定する必要があるため、あらかじめどこにどのような財産を持っているかを調べておきましょう。

まだ支払われていない退職金についても、仮差押が認められることがあります。

支給された退職金を相手方が浪費したり、個人的な借金の返済にあててしまう恐れがあるような場合は、退職金が支払われる前に仮差押の申し立てを行いましょう。

対策③離婚協議書を作成する

財産分与を確実に払ってもらうための手段として、離婚協議書というものがあります。

財産分与の手続きには、離婚届を提出した後で行うものもあります。しかし、離婚が成立してしまった後で相手が約束を守ってくれるとは限りません。「そんなことは言っていない」と言い逃れされてしまう可能性もあります。

そういったことを防ぐために、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。離婚協議書とは、夫婦が話し合いで決定した内容をまとめた私的な契約書のようなもので、財産分与についてだけでなく、慰謝料や年金分割、養育費など、離婚に関するあらゆることについて記すことができます。

さらに、離婚協議書を強制執行認諾文言付きの公正証書という形で作っておくと、財産分与がきちんと支払われなかったときに、裁判を経ずに強制執行(差し押え)をすることが可能になります。公正証書は、公証役場にて公証人に依頼することで作成できます。

対策④財産分与の請求期限(時効)に注意する

離婚から2年が過ぎると、原則として財産分与を請求することができなくなります。

2024年5月に、財産分与の請求期限を離婚後2年間から離婚後5年間に延長する改正民法が可決されました。この改正民法は、2年後の2026年までに施行されます。 財産分与の請求期限に関する注意点は関連記事『財産分与の時効は離婚から何年?2種類の請求期限と最新情報を解説』をご覧ください。

離婚後に財産分与の話し合いをしようと思っていると、相手との連絡が取れなくなったり、交渉が長引いたりして、気づいた時には2年が経過していたというケースもあります。

請求期限を過ぎると、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる権利がなくなり、原則として財産分与を請求できません。

こうしたリスクを避けるためにも、離婚届を提出する前に財産分与の条件を決め、離婚協議書や公正証書として残しておくことが重要です。

対策⑤持ち家の分け方を明確にする

住宅は、それ自体を半分にできるわけではないため、価値を金銭に変換して分け合います。

たとえば、評価額1,000万円の住宅を夫が受け取る場合、夫から妻に500万円を渡せば、双方が500万円ずつの財産を受け取ったということになります。

ただし、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。住宅の評価額からローン残高を差し引いた金額が財産分与の対象となります。

ローンが残っているままでは家を売ることができませんし、家を保有し続ける場合も、どちらがどのようにローンを負担するかで争いが起きる可能性があります。

家の価値とローン残高のどちらが多いかによって、取るべき対策は異なります。

こうした複雑な住宅ローンの問題については、関連記事で詳しく解説していますので、そちらもぜひ参考になさってください。

関連記事

・離婚したら住宅ローンはどうなる?折半すべき?財産分与の方法を解説

・マンション購入後に離婚決定…どう財産分与する?ローンはどうなる?

対策⑥熟年離婚の財産分与は弁護士に相談しよう

財産分与をするためには、ひとつひとつ財産をリストアップし、それを計算して公平に分けるという作業が必要です。また、公正証書を作成する場合や、調停・審判を申し立てる場合は、複雑な手続きをしなければなりません。

これらは自力で行うことも可能ではありますが、弁護士に任せてしまうことで負担を減らすことができます。また、弁護士会照会を利用したい場合は、弁護士への依頼が必須です。

もちろん弁護士費用はかかりますが、財産分与の金額が大きくなりやすい熟年離婚では、弁護士費用以上に得られるメリットが大きくなるケースがほとんどです。

財産分与の話し合いや手続きに不安がある方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

熟年離婚の財産分与に関するよくある質問

Q.財産分与の対象となる財産は?

一般的に、財産分与の対象となるのは結婚した時から別居または離婚した時までに築いた財産です。 名義がどちらにあるかは関係ありません。

現金、預貯金、不動産、自動車、貴金属、有価証券、退職金、年金など婚姻中に夫婦が協力して手に入れたのであれば財産分与の対象になります。

一方で、結婚前から持っていた財産や、親からの相続・贈与で得た財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象となる共有財産については『夫婦の共有財産はどこまでが対象になるか離婚時の財産分与を解説』の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

Q.離婚原因が配偶者にある場合、財産分与の割合は変わる?

財産分与の割合は原則として2分の1(半分)ですが、夫婦間で話し合いによって自由に分与額や方法を決めても問題ありません。

配偶者の浮気やモラハラ、DV(家庭内暴力)が原因で離婚する場合は、慰謝料的財産分与として、慰謝料を財産分与に含めて金額を調整する方法も採られます。

財産分与と慰謝料の違いについて詳しくは、関連記事『離婚における財産分与と慰謝料の違い|それぞれ請求できる?』で解説しています。

Q.離婚後の生活が不安。財産分与で多くもらうことはできる?

高齢や病気で働くことが難しく、通常の財産分与や年金分割だけでは離婚後の生活に困窮するおそれがある場合は、扶養的財産分与が認められることがあります。

扶養的財産分与は、離婚後の生活に困窮してしまうケースにおいて、財産分与の名目で、一定期間中または一括で金銭の支払いを受けることをいいます。

ただし、これはあくまで例外的な措置であり、必ず認められるわけではありません。

扶養的財産分与の基本的な仕組みや、認められやすい事情、実際の請求方法は『扶養的財産分与とは?|離婚後の生活を守るための基礎知識』の記事で詳しくまとめています。

財産分与は、離婚問題の中でも特にトラブルになりやすいポイントです。 大切な離婚後の生活を守るためにも、お一人で悩まず、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士

専業主婦の方は、自分も財産の2分の1が取得できるか不安だと思いますが、実務では専業主婦にも2分の1ルールが適用されます。