相続税の専門家と依頼できる内容を紹介|誰に相談すべきか一目でわかる

相続が発生したとき、相続税について相談したいときに、どの専門家に相談すれば良いのかわからないという方は多いのではないでしょうか?

相続の専門家と一口に言っても、税理士や弁護士、司法書士や行政書士など、相続を取り扱っている専門家は多くいます。

そして、「相続税申告を代わりにやってほしい場合は税理士」、「ほかの相続人とのトラブルを解決したい場合は弁護士」など、それぞれの専門家には依頼できる内容が異なります。

この記事では、みなさまが抱えている悩みや相談したい内容ごとに、どの専門家に相談すると良いかを解説していきます。

相談先を検討する際の参考になれば幸いです。

目次

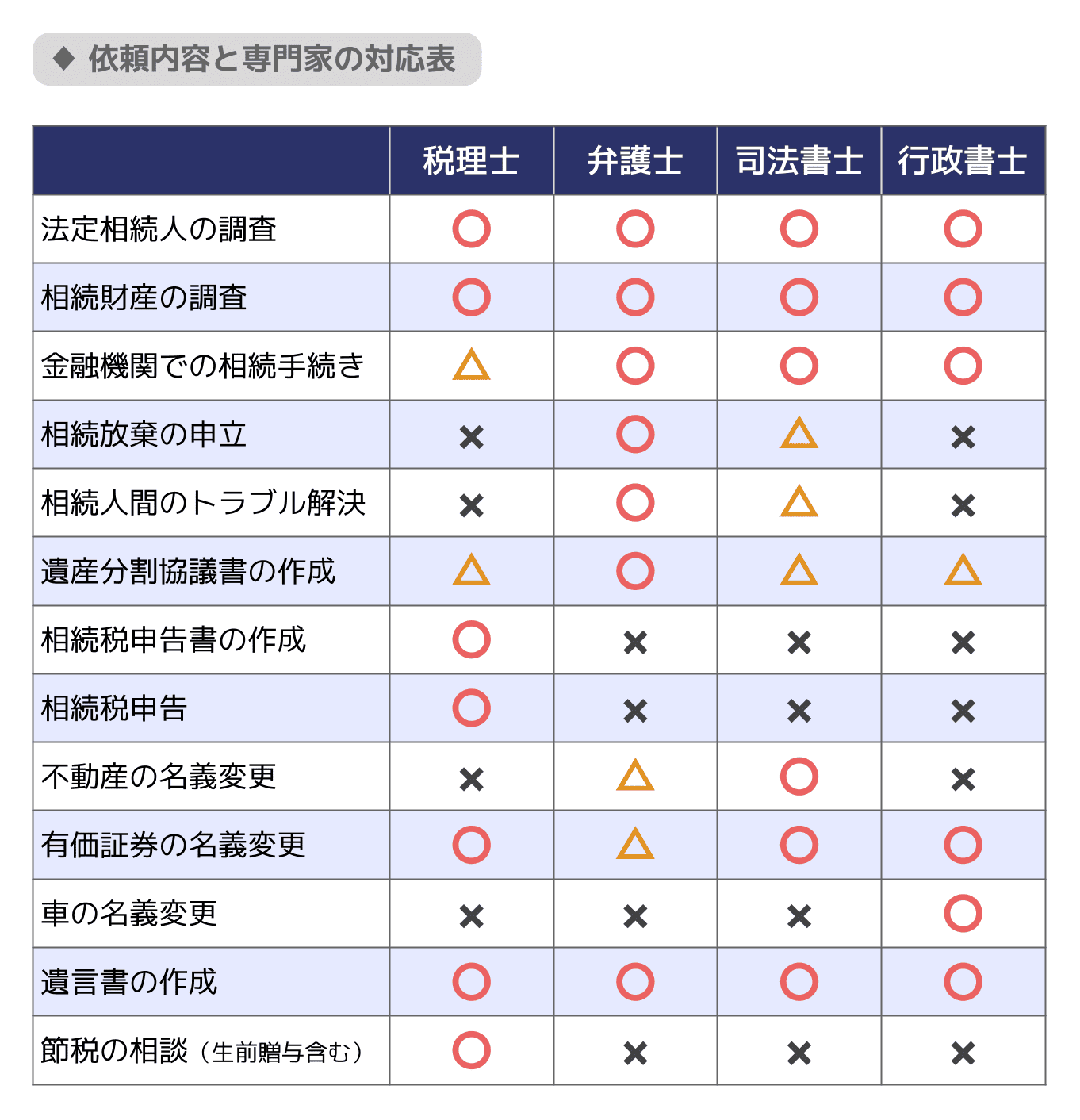

各専門家に依頼できる内容を一覧表で確認

相続手続きに関して、各専門家に依頼できる内容を一覧表にまとめました。

まずは一覧表で、ご自身の相談したい内容はどの専門家が対応しているのかを確認しましょう。

税理士に相談すると良いケース

税理士は税金に関する専門家です。

そのため、「相続税の専門家」といえばまず税理士が当てはまるでしょう。

相続において、税理士に相談すると良いケースは以下のような場合です。

相続税の申告がしたいとき

相続人の代わりに相続税申告できるのは税理士のみです。

相続人の調査や、相続する財産の評価など、相続税申告に必要な情報の収集もまとめて依頼することができます。

したがって、相続税申告を代わりにやってほしいという場合には、税理士に依頼しましょう。

なお、相続税申告をすべて税理士に任せる場合、一般的に依頼者が行うのは相続税の納付のみです。なお、納付する金額や納付方法も税理士から説明があるため、自分で調べる必要はありません。

85%が相続税申告を税理士に依頼している

令和4年に、相続税申告を税理士に依頼している割合は約85%です(財務省『令和4事務年度国税庁実績評価書』より)。

相続税の申告は自分でも行えますが、税理士に依頼することでミスや漏れを減らすことができるのはもちろんのこと、申告書に税理士の署名が入るため、信頼度が高まり、税務調査の対象になりにくいというメリットもあります。

相続税申告を依頼したときの税理士報酬については、関連記事『相続税申告の税理士報酬相場|遺産総額の「1%」が報酬って本当?』をお読みください。

相続税の節税がしたいとき

相続人が取得した財産のうち、非課税となるものや、相続財産から債務控除できるものがあります。

また、実際に納付する相続税額を計算するときには、相続人の立場や状況によって、配偶者控除、未成年者控除、障害者控除をはじめとする税額控除を受けることもできます。

税理士に相談をすることで、相続財産の適正な評価額の計算や、依頼者に適した税額控除の提案を受けることができ、より効率的な節税対策を行うことができます。

関連記事

生前贈与で相続税対策を考えているとき

被相続人の生前にできる節税対策についても、税理士の得意分野となっています。

税理士に相談することで、遺言書を制作する段階でも節税対策となるアドバイスを受けることができます。

遺言書の作成はこの記事で紹介するすべての専門家が行えますが、節税対策も兼ねた遺言書の作成を考えている場合には税理士が適任だといえます。

二次相続に関する相談相手も税理士が最適

税理士には、二次相続を見据えた相続税対策を依頼することもできます。

二次相続とは、すでに両親のうち一人が亡くなって相続も済んだ(一次相続)状態で、もう一人の親が亡くなったときの相続のことをいいます。一般的には、二次相続では基礎控除の金額が減り、相続税額が一次相続より高額になってしまいます。

そこで、二次相続を見据えた相続税対策を税理士に依頼すれば、トータルで相続税を抑えるためのアドバイスをもらうこともできます。

関連記事

弁護士に相談すると良いケース

弁護士は法律トラブルを解決する専門家です。

弁護士は、すべての裁判所での裁判において代理人となれるほか、法律相談や交渉、示談、契約書の作成などすべての法律事務を代理人として行うことができます。

相続において、弁護士に相談すると良いケースは以下のような場合です。

遺産分割について揉めているとき

弁護士に相談すべきケースとして、まずは遺産分割に関するトラブルが挙げられます。

遺産の分割について、相続人同士で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停、または審判の手続きを利用することができます。

このように、遺産分割をめぐって紛争に発展してしまったときに、正式な代理人となることができるのは弁護士だけとなっています。

遺産分割が長引くと、期限内に相続税申告が終わらず延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されてしまいます。遺産分割のトラブルに直面している場合は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

関連記事

遺産未分割で相続税申告する方法とデメリット|遺産分割に期限はある?

遺言書に関するトラブルを抱えているとき

遺言書に関するトラブルについても弁護士の得意分野です。

たとえば遺言書に、「遺産はすべて次男に相続させる」と書かれていた場合、長男はなにも相続できないことになってしまいます。

しかし、一定範囲の相続人には「遺留分」という、遺言書によっても奪うことができない「最低限の遺産は相続できる権利」があります。

この遺留分を請求するための「遺留分侵害額請求」という手続きを代行できるのも弁護士だけなのです。

誰かが遺産を隠している疑いがあるとき

親が亡くなり兄弟姉妹で遺産を相続することになった場合、亡くなった親と同居をしていた長男などが、遺産隠しをしてしまう事例があります。

隠されてしまった遺産を一挙に開示させられるような特別な方法はないため、基本的には、預貯金であれば被相続人の居住地付近の、すべて金融機関の支店に照会をかけるなど、各相続財産ごとに地道に探していくしかありません。

しかし、遺産隠しの調査を弁護士に依頼をすると、相続人に代わり必要な作業をすべて行ってくれるので、自分で金融機関などを訪ね調査をする必要がなくなります。

加えて、遺産隠しの調査中に不自然で多額の出金があれば、弁護士が同時に調査をしてくれるため、遺産の使い込みなどがまとめて見つかる可能性もあります。

相続放棄・限定承認をしたいとき

相続放棄とは、被相続人の財産をまったく引き継がないことをいいます。

限定承認とは、被相続人の財産を「プラスの財産額を限度として、マイナスの財産も引き継ぐこと」をいいます。すなわち、マイナスの財産の方が少なければ手元に財産が残り、マイナスの財産の方が多ければ、相続する財産をプラスマイナス0にすることができます。

相続放棄・限定承認を希望する場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。さらに、3ヶ月のうちに相続放棄申述書の作成、作成における情報収集、その後送られてくる相続放棄回答書への回答と返送など、多くの作業が必要となります。

日々の生活の中で相続放棄・限定承認の手続きを行うのは難しいという方は、弁護士に依頼することですべての作業を代行してもらうことができます。

なお、司法書士にも相続放棄・限定承認の依頼をすることはできますが、司法書士が代行できるのは書類作成のみです。

そのため、書類には依頼者本人の署名押印が必要であったり、相続放棄回答書の送付先が司法書士の事務所ではなく依頼者の自宅であったりと、ある程度依頼者自身が行動する必要が出てきます。

相続放棄についてほかの専門家に依頼できる内容は、関連記事『相続放棄は誰に相談する?税理士?弁護士?司法書士?』で詳しく解説しています。

司法書士に相談すると良いケース

司法書士は不動産登記に長けた専門家です。

不動産登記とは不動産に関する情報を記録し、一般公開することをいいます。不動産登記をすることで、権利関係などの情報が誰でも確認できるようになり、取引の際の安全性やスピードを向上させることができます。

相続において、司法書士に相談すると良いケースは以下のような場合です。

不動産登記(名義変更)したいとき

不動産の相続が発生すると、不動産の所有権が、亡くなった被相続人から相続人へ移ります。

相続した不動産は、相続人の名義に変更する必要があります。そして、不動産の名義変更や登記を代行して行うことは、司法書士の独占業務となっています。

原則、司法書士以外は名義変更や登記の相談を受けること自体ができないため、不動産登記をはじめとする不動産関連の依頼は司法書士にすることとなります。

なお、不動産の相続に関して相続人同士でトラブルが発生している場合には弁護士に依頼する必要が出てきます。

そのため司法書士への依頼は、遺産に不動産が含まれていて、かつトラブルが発生していない場合に行うのが良いでしょう。

家族信託を考えているとき

近年利用者が増えている「家族信託」に関しても司法書士の得意分野となっています。

家族信託とは「財産の所有権の中の、財産を管理する権利のみを家族に移す」というものです。

たとえば、認知症の父親が所有する物件について、物件の売却や修繕は所有権を持つ父親しか行えません。しかし、家族信託することで、その家族も売却や修繕の選択肢を持つことができるようになります。

なお、家族信託で移すことのできる権利は「財産を管理する権利」のみなので、所有している物件で家賃収入などが発生している場合には、所有者である父親が受け取ります。

家族信託の対象が不動産である場合、所有権移転登記と信託登記が必要になります。信託登記は特殊な登記であるため、家族信託が得意な司法書士に相談するのが良いでしょう。

行政書士に相談すると良いケース

行政書士は行政に提出する書類作成の専門家です。

相続に関しては、各種事実証明書類の作成等を依頼することが多いです。相続人同士でトラブルが起きているわけではなく、書類作成の代行や相談のみで十分な場合には行政書士に依頼するのが適しています。

また、行政書士への依頼はほかの専門家に比べて、内容がコンパクトな傾向にあるため、費用を安く抑えられる可能性が高いです。

相続において、行政書士に相談すると良いケースは以下のような場合です。

遺産分割協議書を作成したいとき

遺産に不動産が含まれておらず、相続人同士で遺産分割に関してなどのトラブルも起きていない場合には行政書士への依頼が適しているといえます。

具体的には、「遺産分割はスムーズに済んだが遺産分割協議書の作成は誰かに依頼したい」場合の書類作成や、作成についてのアドバイスを依頼することが多いです。

相続人同士で遺産分割に関するトラブルが発生している場合には、弁護士に依頼しましょう。

相続に必要な書類を収集したい

残高証明書や戸籍謄本など、相続手続きに必要な書類を収集したい場合は、行政書士への依頼がおすすめです。

必要な書類の収集自体は前述した専門家にも依頼できますが、行政書士には「ほかの専門家に依頼するよりも費用が安い」というメリットがあります。

役所の窓口が昼間しか対応していなかったり、相続人が遠方に住んでいたりと、必要な書類の収集を上手く行えない場合には、行政書士に依頼するとスムーズに進めることができます。

自動車の名義変更をしたいとき

自動車を相続した場合、その自動車について相続人への名義変更が必要となります。

自動車の名義変更は運輸支局という、普通自動車の各種手続きが行える行政機関で、平日の昼間に行う必要があるため、なかなか時間が取れないという方も多いのではないでしょうか。

そういった場合には行政書士に依頼するのが良いでしょう。

相続の相談をする専門家を選ぶポイント

相続を得意としている専門家を選ぶ

各専門家には、得意分野と不得意分野があります。そのため、相続税の相談をする際には、各専門家の中でも「相続を得意とする専門家」を選ぶべきです。

相続を得意としているか否かは、主にホームページで確認することができます。

これまでに相続に関する依頼を解決してきた実績などが多く記載されている事務所であれば、相続を得意としている専門家が多く在籍していると考えられます。

費用がサービスの内容と釣り合っている専門家を選ぶ

実績や能力が高い専門家であればそれに越したことはないですが、あまりに費用が高額だと金銭的な負担が大きくなってしまいます。求めているサービスと釣り合う費用で依頼できる専門家を選ぶのが良いでしょう。

たとえば、同じ業務内容を依頼するにしても、専門家ごとに費用が変わることがよくあります。

各事務所のホームページには、依頼内容ごとの報酬の目安が記載されていることが多いです。

いくつかの事務所の報酬を見比べたり、見積もりを頼んで実際にかかる金額の相場を知ることも、後悔しない専門家選びのためには大切です。

ほかの専門家・事務所と連携している事務所を選ぶ

相続に関しては抱えているニーズによって、複数の専門家に依頼をしなければならないときがあります。依頼者が解決したい問題ごとに専門家を探すとなると、時間も労力もかかってしまいます。

そのため、ほかの専門家・事務所と連携している事務所を選んで、問題によって連携している専門家を紹介してもらうことができれば、スムーズに問題解決を目指すことができます。

相性の良い専門家を選ぶ

相続に関する相談は、人にはあまり話したくないような、プライベートな内容を話さなければならないときもあります。

そのため、コミュニケーションがとりやすく、「この人になら素直に話せる」と思えるような専門家に依頼することがとても重要になります。

信頼できる専門家であれば、その後もストレスなく手続きを進めることができるでしょう。

相続に関しての相談ができるほかの窓口

国税庁や税務署への相談

相続税に関することであれば、国税庁や税務署が設けている無料の相談窓口の活用もおすすめです。

電話相談と、税務署での対面相談の2つが用意されています。

ただし国税庁や税務署に相談できる内容は、相続税の計算方法や申告の流れ、相続税申告書の書き方など、一般的な相続税のルールや基礎知識に限られます。

節税に関する相談や、相続人同士のトラブルの解決依頼などをすることはできません。

税務署で相続税に関する相談をする方法や注意点は、関連記事『相続税申告の疑問は税務署で無料相談|相談できることや相談方法を解説』で詳しく解説しています。

銀行への相談

銀行は一般的に、取り扱っている事業の範囲が広いため、各専門家への橋渡しのような役割や、サポートを得意としている場合が多いです。

銀行を経由することで提携している専門家を紹介してもらえると、自身で専門家を探す手間を省くことができます。また、信託を利用することでスムーズに相続を行うことができるのも銀行の強みといえます。

なお、専門家の紹介に関しては、銀行が専門家とのやり取りや調整を依頼者に代わって行う分、報酬額が余分に発生します。そのため、自分で専門家を探して依頼した方が費用が抑えられる可能性が高いです。

市役所への相談

市役所によっては各専門家との無料面談を予約できる場合もあります。

しかし、面談時間が20分など短く設定されていることが多いため、事前に質問したい内容や優先的に聞いておきたいことをまとめておくと良いでしょう。

相談したい内容に合わせて専門家を選ぼう

相続に関する専門家には、それぞれ得意分野があります。

何か悩みごとや相談したいことがあるときには、

- 相続税を節税したいから税理士に相談する

- 相続人同士のトラブルは弁護士に相談する

というように、相談したい内容に合わせた専門家選びをしましょう。

どの専門家に相談するにしても、安くない依頼料を払うわけですから、後悔しない専門家選びが大切です。

相続に関する専門家を探すときにはぜひ今回の内容を参考にしてみてください。

監修者

高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録

都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。

専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士