医療事故の示談金相場はいくら?内訳と示談交渉の流れや賠償金との関係を解説

更新日:

医療事故、医療ミスに遭った場合、病院や医師等に対して賠償請求をできる可能性があります。

医療事故の解決にはさまざまな方法がありますが、示談金を受けとることで争いをやめるのも医療事故の解決方法のひとつです。示談での解決には、訴訟を起こすよりも早く解決できることや、互いの合意をもとに解決することで納得感を持ちやすいといったメリットがあります。

ただし、示談は一度成立した後の変更や破棄は原則できません。そのため、適正な示談金額で示談をしないとわだかまりが残ってしまいます。

適正な補償を得るための一歩として、示談金の内訳を確かめてひとつずつ金額を算定することが必要です。

そこで、この記事は示談金の主な内訳である慰謝料、治療費、逸失利益などの相場と計算方法を紹介していきます。医療事故発生から示談金獲得までの流れや訴訟へ進んだあとの話も説明しますので、より良い解決にお役立てください。

医療事故の示談金と賠償金の関係

具体的な医療事故の示談金相場について紹介する前に、まず、医療事故における示談金と賠償金の関係について解説していきます。

医療事故の示談金とは?

医療事故の示談金とは、医療事故の示談の際に、相手方に支払う金銭のことです。

示談とは、当事者が話し合い、和解の合意をすることを指します。

医療事故が起きた場合、医療機関(例:病院)や医療従事者(例:医師、看護師)と、患者側が話し合い、賠償問題を「示談」で解決することも多いです。

医療事故とは以下のようなケースを指します。

医療事故の例

- 診断ミス

- 検査ミス

- 手術の失敗

- 管理の不全

- 投薬の間違い

- 看護ミス

など

医療事故の示談金額の決め方

示談金の金額を最終的に決めるのは、当事者です。当事者間で示談交渉をおこない、示談金額をいくらにするのか合意をすることになります。

示談金の金額については、交通事故をはじめとする民事事件の一般的な賠償金の計算方法にのっとって算定することが多いでしょう。

また、ケースによっては、和解金や見舞金といった名目で、ざっくりとした示談金額が決められる場合もあります。

医療事故の賠償金とは?

賠償金とは、他人に損害を与えてしまった者が、その損害を受けた者に対し、損害を補償するために支払う金銭のことです。

病院側は、医療従事者の医療過誤(医療ミス)が原因で医療事故が発生した場合には、患者側に対し、不法行為責任や債務不履行責任といった法的責任を負い、賠償金を支払う義務が生じます。

この賠償金には、過去の事例や裁判例の集積から一定の相場が定められており、医療事故が裁判で争いになった場合には、かかる相場に応じた損害賠償金の支払いを命じる判決が出されます。

主な損害賠償の内訳

| 範囲 | 主な費目 |

|---|---|

| 精神的損害 (慰謝料) | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料 |

| 財産的損害 (積極損害) | 治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、器具・装具費、介護費用、葬儀費用 |

| 財産的損害 (消極損害) | 休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益 |

示談金と賠償金の違い

医療事故の示談金と賠償金の内容は、実際のところ、重なることがほとんどでしょう。

たしかに、示談金は理論上、公序良俗に反するような場合等を除き、当事者間の合意さえあればいくらであっても問題はないです。その意味では、示談金に相場はないとも考えられます。

しかし、示談交渉はその後の裁判も視野に入れて行われるため、実際は、医療事故の示談金は賠償金と同じような相場の金額になるケースが多いです。

医療事故の示談金内訳と相場・計算方法

医療事故の示談金を請求したいけれど、妥当な金額はどれくらいなのでしょうか。

あるいは病院側から示談金を提示されたとき、いくらならば受け入れて示談するべきなのでしょうか。

示談金の相場や計算方法がわかれば、こういった不安の解消につながります。示談金の内訳は医療事故によってさまざまです。ここからは、医療事故の示談金内訳として代表的な慰謝料、治療費、逸失利益、休業損害などの項目を中心にみていきましょう。

内訳(1)慰謝料は精神的苦痛に対する補償

医療事故によって患者が負った精神的苦痛は、慰謝料として請求可能です。慰謝料の代表例としては「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」があげられます。

医療事故の場合も、一般的な賠償金の算定方法(例:交通事故など)を参考にします。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、医療事故で負った損害の治療のために入院や通院を余儀なくされた、という精神的苦痛に対して支払われる金銭です。

入通院慰謝料は入院期間や通院期間を基礎に計算された金額が相場となり、例えば、1か月通院すると28万円、1か月入院すると53万円、3か月入院してから3か月通院すると188万円が相場の金額です。

入通院慰謝料の計算に用いられる相場表の一部を抜粋したのが下記の表です。

入通院慰謝料の相場表

| 入院なし | 1月 | 3月 | |

|---|---|---|---|

| 通院なし | 0万円 | 53万円 | 145万円 |

| 1月 | 28万円 | 77万円 | 162万円 |

| 3月 | 73万円 | 115万円 | 188万円 |

※横軸は入院、縦軸は通院を示す/1月は30日単位

※軽傷時は本相場表より低額になる

入通院慰謝料は、通院期間が長期にわたるときにはさらに高額になる可能性があります。あるいは、生死が危うい状態がつづいたり、何度も手術を繰り返すといった苦痛を受けた場合にも増額の余地があるでしょう。

一方で、症状が軽度の場合にはもう少し低い金額が相場になります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、医療事故によって治る見込みのない後遺症が残ったときに請求すべき慰謝料です。後遺障害慰謝料の相場は110万円~2,800万円で、後遺障害等級に応じておおよその相場があります。

後遺障害慰謝料の相場

| 後遺障害等級 | 相場 |

|---|---|

| 第1級 | 2,800万円 |

| 第2級 | 2,370万円 |

| 第3級 | 1,990万円 |

| 第4級 | 1,670万円 |

| 第5級 | 1,400万円 |

| 第6級 | 1,180万円 |

| 第7級 | 1,000万円 |

| 第8級 | 830万円 |

| 第9級 | 690万円 |

| 第10級 | 550万円 |

| 第11級 | 420万円 |

| 第12級 | 290万円 |

| 第13級 | 180万円 |

| 第14級 | 110万円 |

後遺障害等級とは、後遺症を部位や症状に応じて分類したものです。第1級が最も重篤で、第14級は比較的軽度とされています。どんな後遺症が何級に該当するのかは厚生労働省の障害等級表を参考にしてください。

なお、患者に既往症など「医療事故と関係のない病気や障害」がある場合、病院側はそのことを理由に後遺障害慰謝料を相場から減額して提示してくる可能性があります。病院側の主張をうのみにして示談をしてしまう前に、弁護士にも見解をたずねてみることをおすすめします。

死亡慰謝料

医療事故を原因として死亡した場合に請求すべき金銭が、死亡慰謝料です。

死亡慰謝料は、患者の家庭内での役割に応じた相場があります。一家の支柱として経済的に支えていた方の死亡慰謝料相場は2,800万円、母親や配偶者ならば2,500万円、独身男女・子どもなら2,000万円から2,500万円が相場です。

死亡慰謝料の相場

| 死亡者の属性 | 相場 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円 |

| 母親、配偶者 | 2,500万円 |

| その他※ | 2,000万円~2,500万円 |

※その他とは、独身の男女・子ども・幼児などをいう

医療事故が起こらなくても死亡に至る可能性があった場合や、病院側に医療ミスがないと主張を受けた場合には、病院側と争いになる可能性があります。

たとえば、交通事故で重傷を負っていて病院に運ばれ、適切な治療を尽くしても死亡してしまった場合には、病院側に慰謝料の請求はできません。

一方で、病院側の対応に落ち度があって、その落ち度がなければ存命であったとき、死亡慰謝料の請求が認められる可能性があります。

病院への慰謝料請求については、医療ミスの被害者が知っておきたい基礎知識もまとめた関連記事も参考にしてください。

慰謝料請求の関連記事

内訳(2)治療費・入院費は医療事故と因果関係のある範囲

治療費・入院費は、医療事故と因果関係のある範囲でのみ、請求が可能です。

医療事故の被害者は、もともと何らかの疾患の治療を受けていることが多く、もともとの疾患の治療に必要な費用については、医療事故がなくても患者自身が負担するのが原則です。

一方で、治療中に医療事故が起こり、そのミスを補填するために追加で必要となった治療費や、延長された入院費については、医療機関・医療従事者側が負担すべき部分です。

また、医療ミスによって後遺障害が残った場合などには、症状固定後の治療費やリハビリ費用も、医療事故との因果関係が認められれば、被害者は病院側に請求することができます。

医療事故の治療費請求の例

たとえば、手術の予定があって入院し、その手術で医療事故が発生して入院が長引いた場合を考えてみましょう。この場合、そもそも医療事故がなくても入院は必要だったので、入院の総期間から医療事故がなくても入院が必要になった期間を差し引いた分を請求できることになります。

とはいっても、もともとの病気や既往症と医療事故によって生じた損害との線引きがむずかしいと言わざるを得ません。医療事故では、事案ごとに丁寧に判断していく必要があります。

治療費に関連する費用

医療事故と因果関係が認められれば、治療費以外に下記のような支出を余儀なくされた費用(積極損害)についても示談金に含めることができます。

- 付添費用:入院付添費は日額6500円、通院付添費は日額3300円が相場

- 入院雑費:入院中の日用品購入などに必要な費用(日額1500円が相場)

- 通院交通費:公共交通機関の乗車料金(実費相当額)や自家用車のガソリン代(キロ15円が相場)

- 装具・器具等購入費:車いすや義肢などの購入費用相当額(要交換のものは将来分も含む)

- 介護費用:職業付添人は実費全額、近親者付添人は日額8000円が相場(将来分も含む)

内訳(3)逸失利益は算定方法がポイント

逸失利益は「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」に大別され、計算方法が異なります。

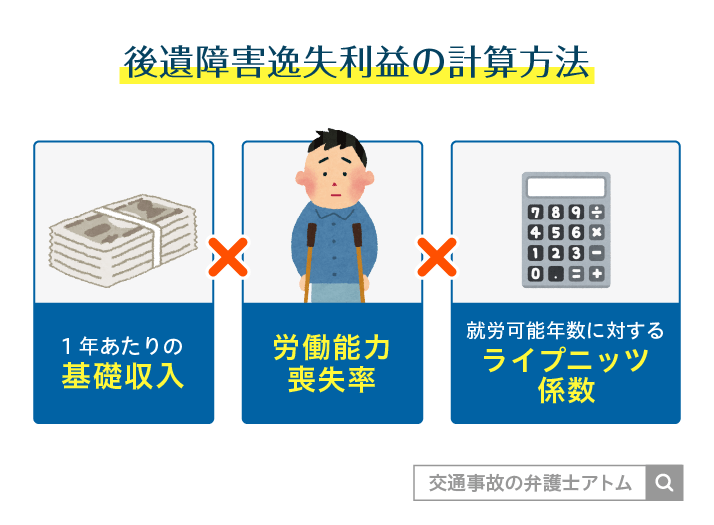

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、本来67歳まで得られるはずだった経済的利益が減ったり、完全に失われてしまったという損害と考えてください。

後遺障害逸失利益の計算には、1年あたりの基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数を用います。

後遺障害逸失利益の計算方法

基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数

基礎収入は、原則医療事故が発生する前の年収を用います。

労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて5%~100%に分かれます。後遺障害14級であれば労働能力喪失率5%、後遺障害1級~3級の場合には労働能力喪失率100%を基本として算定されます。

労働能力喪失期間は、原則、症状固定時の年齢から67歳までの期間の年数のことをいい、その年数に応じたライプニッツ係数を計算に用います。

このように、逸失利益の計算式が複雑なこと、民法改正などの最新情報に照らした算定など高度な知識が求められること、患者の既往症などにより算定がむずかしい面もあります。弁護士に算定と請求を一任することをおすすめします。

後遺障害逸失利益は高額になる可能性があること、就労していない子どもや金銭収入を得ていない主婦も請求できることなど、決して軽視できない損害項目です。

逸失利益の具体的な計算の流れや相場の早見表を関連記事『【後遺症の逸失利益】計算式と早見表で相場がわかる!具体的な計算シミュレーション』で紹介しています。逸失利益がどれくらいの金額になるのか、よりイメージしやすくなるので、あわせて関連記事をお読みください。

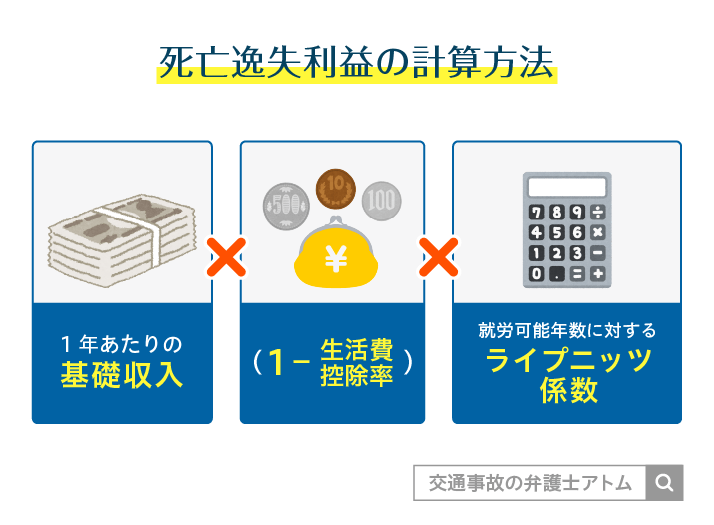

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、本来67歳まで得られるはずだった経済的利益が死亡により失われたという損害と考えてください。死亡逸失利益の計算には、1年あたりの基礎収入、生活費控除率、就労可能年数(原則、67歳までの年数)に対するライプニッツ係数を用います。

死亡逸失利益の計算方法

基礎収入×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数

基礎収入は、原則医療事故が発生する前の年収を用います。

生活費控除率は、存命であればかかる生活費を損害から差し引く考え方で、30%~50%程度が見込まれます。誰かを扶養する立場であったり、女性と比べて男性は生活費控除率が上がる傾向にあります。

立場・性別・扶養人数に応じた死亡慰謝料の生活費控除率

| 死亡者の属性 | 生活費控除率 |

|---|---|

| 一家の支柱で被扶養者1名 | 40% |

| 一家の支柱で被扶養者2名 | 30% |

| 女性 | 30% |

| 男性 | 50% |

また、高齢者は給与がなくても年金を受給していることが多いでしょう。その場合は、平均余命まで年金が受給できたはずなのに失われてしまった、として損害請求が認められる可能性があります。ただし、生活費控除率が通常よりも高く計算される傾向にあるので注意が必要です。

死亡逸失利益の金額計算については、関連記事『死亡事故の逸失利益|計算方法と職業ごとの具体例、生活費控除とは?』でわかりやすく解説しています。

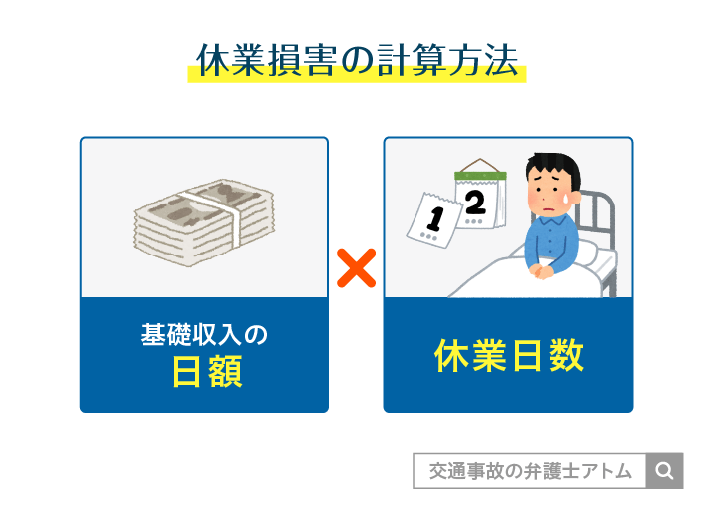

内訳(4)休業損害も認められる可能性がある

休業損害は、医療事故で負った損害の治療のために仕事を休まざるを得ない場合に請求できる損害です。

まず、基礎収入の日額(医療事故前3ヶ月分の給与÷出勤日数)を計算します。

そして、基礎収入の日額に、休業日数をかけて、どのくらいの収入が失われたのかを計算します。

休業損害の計算方法

基礎収入の日額 × 休業日数

主婦(家事従事者)であっても、医療事故で負った損害の治療のため家事労働ができなくなった場合、休業損害を請求できます。主婦の場合、1日あたりの収入は賃金センサスにおける女性労働者の平均賃金を参考にします。

もっとも、医療事故にあう前から他の病気により収入を得られていない状態だったならば、医療事故によって休業損害を被ったと認められない可能性があります。

一方で、医療事故によって入院・通院などの治療期間が余計に長引いたことなどを証明することで、休業損害の請求が認められる場合もあるでしょう。

休業損害の算定についても、医療事故との因果関係が極めて重要です。病院側から「休業損害は払えない」と言われたり、根拠の不明な金額提示を受けている場合もありますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

内訳(5)死亡の場合は葬儀費用も請求できる

医療事故によって患者が死亡した場合、遺族は葬儀関係費用の請求が可能です。

原則は上限を150万円とし、支出した葬儀関係費用が150万円を下回る場合は実費請求となります。

医療事故発生から示談成立までの流れ

医療事故の発生から示談成立までの流れを、特に重要な4つの段階に分けて解説します。

示談成立までの流れ

- 病院側の過失を検討する

- 証拠資料を集める

- 病院側と示談交渉をする

- 示談がむずかしいなら裁判での判決や和解

病院側の過失を検討する

医療事故・医療ミスで病院側に補償を求めるには、病院側の過失(注意義務違反)によって、損害が発生したと認められることが重要になります。

そのため、まずは、医療事故について病院側の過失の有無を検討しましょう。

ここでは、医療行為の過失のうち、代表的な「問診義務違反」、「検査義務違反」、「治療義務違反」について例を交えて説明します。

問診義務違反

医師が問診すべきことを問診しなかったために、患者に損害が生じた場合には、問診義務違反による損害賠償請求が認められる可能性があります。

たとえば、アレルギーの有無を問診しなかったために投薬によるアナフィラキシーを起こした場合なども、問診義務違反の一例といえるでしょう。

検査義務違反

医師が検査すべき事柄を実施せずに手遅れになってしまった場合や、手術前の検査が不十分で損害が出た場合、健診での疾病見落としによる損害などは、検査義務違反として損害賠償請求できる可能性があります。

たとえば、検査をしていたのにがんが見落とされていたケースも検査義務違反にあたる可能性があります。

治療義務違反

本来は必要な治療をしなかった場合、選択した治療方法が不適切であった場合、治療の要否判断を誤った場合、治療の手技にミスがあった場合などが、治療義務違反にあたる可能性があります。

ある疾病に対して取るべき第一選択の治療法がとられず、他の方法を選択したために、患者に損害が発生した場合も治療義務違反の一例です。

その他の注意義務違反

このほかにも、医療行為の過失には次のようなものがあげられます。

医療行為の過失例

- 問診義務違反

- 検査義務違反

- 診断義務違反

- 治療義務違反

- 術後管理義務違反

- 投薬に関する義務違反

- 療養指導に関する義務違反

- 転送義務違反

病院側の過失は、本人やご家族だけで判断がむずかしい場合があります。それは、医療行為という専門性の高い事柄を判断しなくてはならないこと、判断に必要な資料の入手がむずかしいことなどが理由です。

そのため、医療事故の対応に詳しい弁護士へ相談することから始めると良いでしょう。病院側の過失調査を弁護士に依頼することで、次に取るべき具体的な方策がみえてきます。

また、過失調査に必要な資料の収集も弁護士に任せることが可能です。資料の収集を患者本人が行うことには、一部のデメリットがあります。つづいて、証拠資料の収集について注意点も併せて説明します。

証拠資料を集める

病院側に過失があることを立証するために必要な資料は、病院が保管する診療記録、カルテ、検査データなどが主となるため、病院に開示を求める必要があります。開示を求める方法は複数あります。

まずは、患者自身が、病院に対して、直接開示を求める方法が考えられます。ただし、開示の申請から実際の開示までの間に、病院によるカルテ改ざんの可能性も否定できません。

また、「証拠保全手続き」をとる方法も考えられます。証拠保全手続きとは、裁判所を通して資料を入手する方法です。事前の予告なく資料を収集できるメリットがあります。

(証拠保全)

民事訴訟法234条

第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

病院側の過失調査や示談交渉の道筋を立てるためには、改ざんのない元々の資料が必要不可欠です。

弁護士に相談・依頼することで、病院側の過失調査や証拠保全手続きも任せることができます。

病院側の過失調査や証拠保全手続きを総称して医療調査といいます。医療調査について詳しく知りたい方は下記の関連記事を参考にしてみてください。

病院側と示談交渉をする

病院側との示談交渉では、病院側のミスによって損害が生じたことを明らかにしながら、補償として妥当な示談金額に近づけるための交渉をおこないます。

示談とは、双方が一定程度の譲歩をしながら、お互いに納得できる内容を決めて、争いをやめることをいいます。示談が成立した場合には、示談金を受けとることができます。

その一方で、意見が真っ向から対立していたり、譲歩できない部分がある場合には、示談での解決はむずかしいでしょう。ただし、一度成立した示談の一方的な破棄や、やり直しは原則できません。納得がいかない状態のまま示談を成立させることは避けるべきです。

示談交渉は、損害賠償を請求する時に用いられる方法のひとつです。下記の関連記事では、損害賠償請求ができる条件や請求相手など、損害賠償の基本的な点を解説しています。興味のある方は、関連記事も参考にお読みください。

あわせて読みたい関連記事

見舞金を提示されても安易に受け取らない

示談交渉の際、病院側はミスによって損害が発生した事実を認めないものの「見舞金」を提示してくる場合もあります。しかし、見舞金は安易に受け取らないほうが無難です。

見舞金は、少額の支払いにとどまることも多くなっています。適切に算定した示談金と比べると、見舞金は十分な補償にならない可能性が高いのです。提示された見舞金が、補償として適切な示談金額か確認しておく必要があるでしょう。

また、見舞金を受け取ったことで、示談が成立したと病院側から主張されてしまうリスクも考えられます。

不要な後のトラブルを回避する意味でも、見舞金を提示されたら、金銭のやり取りは納得できる内容で合意できた後に行いたい旨を伝え、その場では断っておく方が安心でしょう。

【コラム】医療ADR

医療ミスのトラブルを解決する手段の一つとして、各地の弁護士会が行っている「医療ADR(裁判外紛争解決手続)」を利用する方法があります。

医療ADRとは、弁護士が仲裁役を務め、必要に応じて医師などの専門家から意見を聞きながら、適正かつ公平な解決を目指すものです。

医療ADRのメリットは、専門性を活かした話し合いにより、迅速な解決が期待できる点です。

なお、医療ADRの申立ては、弁護士に代理を依頼することも可能です。

示談が難しいなら裁判で解決(判決・和解)

示談での解決が難しい場合には、訴訟を起こして裁判による解決も視野に入れなくてはなりません。

ここで、医療訴訟の着地に「判決」と「和解」の2つがあることを知っておきましょう。

裁判での判決

判決とは、裁判所が医療事故について損害賠償金を確定させることをいいます。裁判所の判断にもとづいて下された判決の結果、いっさいの主張が認められない可能性もあり、被害者は損害賠償金を全く受け取れない可能性もあります。

日本は三審制を採っているので、判決内容に不服があれば控訴可能です。患者側が判決内容に納得がいかないときに控訴できるという点はメリットですが、解決まで時間がかかる点や、患者側の主張が認められる判決が出たときに病院側も控訴できる点はデメリットといえるでしょう。

裁判での和解

和解とは、裁判官に間に入ってもらい、双方で協議を行って金銭補償額(和解金)を決めることです。裁判官から和解を勧められることもあれば、当事者から和解を申し入れることで協議を始めることもあります。

たとえば、病院側が医療ミスの一部を認めているものの金額面で折り合いがつかずに示談がうまくいかなかった場合、裁判での和解解決を目指す場合もあります。和解は判決よりも早く解決できたり、お互いの主張を一定程度反映した解決が図れるメリットがあります。

訴訟を起こして判決を求めるべきなのか、和解での解決を試みるべきなのかはケースバイケースです。弁護士に依頼して、より良い解決のための選択をすべきでしょう。

医療訴訟の流れや訴訟費用の詳細を知りたい方は、関連記事をお役立てください。

医療訴訟の関連記事

医療事故の示談金交渉は弁護士に任せよう

医療事故の示談交渉で弁護士ができること

医療事故の示談金額は、患者と病院側との交渉次第です。弁護士は以下の事柄に長けているため、医療事故の示談交渉を弁護士に任せるメリットは大きいといえます。

- 適正な示談金額を見積もること

- 法的根拠に基づき粘り強く交渉すること

- 示談交渉から裁判まで対応できること

患者本人やそのご家族だけでは、本来請求できるはずの損害を見落としてしまったり、不当に低い金額に気づかず示談してしまうリスクがあります。

また、病院側は示談交渉に弁護士を立ててくる可能性が高いです。交渉では慣れない専門的な言葉を使われたり、書面でのやり取りに戸惑いを感じることも多いでしょう。

弁護士に示談交渉を任せることで、患者やその家族が矢面に立つ機会を大幅に減らせて、治療や社会復帰に専念できます。また、示談での解決がむずかしい場合には裁判の対応まで任せることができることもポイントです。

弁護士相談の関連記事

医療事故の示談交渉にかかる弁護士費用

弁護士費用は、法律事務所や弁護士によって設定が自由で一律に決まった金額はありません。

一般的には次のような費用が発生します。

医療事故の弁護士費用内訳と概要

| 内訳 | 概要 |

|---|---|

| 相談料 | 時間単位で費用発生/無料相談の事務所もあり |

| 着手金 | 過失調査、証拠保全、調停、訴訟など各段階で必要な場合あり |

| 報酬金 | 病院からの示談金の一定割合 |

| 日当 | 裁判所への出廷などの出張費用 |

| 諸費 | 郵便切手代やカルテの開示費用などの諸諸費 |

弁護士費用の具体的な金額は法律事務所や案件により異なりますが、次の金額を一つの目安にしてください。

弁護士費用の金額目安

| 内訳 | 金額 |

|---|---|

| 相談料 | 1時間1.1万円程度~/初回無料の場合もあり |

| 着手金 | 11万円~55万円程度※ |

| 報酬金 | 示談金の11%~22%程度 |

| 日当 | 裁判所への出廷:1回1.1万円程度~ |

| 諸費 | 実費 |

※過失調査、証拠保全、調停、訴訟など各段階で異なる

弁護士費用のうちの着手金は、結果に関わらず発生します。仮に途中で弁護士を変えたり、交渉をとりやめた場合でも着手金は原則戻ってこないものです。

弁護士費用は案件ごとに設定されることも多いので、法律相談を利用して弁護士費用の目安を確かめておきましょう。

弁護士費用の内訳や金額の目安についてさらに詳しくは、関連記事『医療過誤の弁護士費用|医療訴訟までいくと高額になる?着手金無料の真実』でも解説していますのであわせてご確認ください。

医療事故で適切な示談金を得るには弁護士に相談しよう

医療事故で請求できる主な内訳や示談交渉の流れなどを中心に解説してきました。最後に、医療事故において適切な示談金を受けとるためのポイントをまとめておきます。

適切な示談金を受けとるポイント

- 医療事故の示談金は治療費、慰謝料、逸失利益、休業損害などで成り立ち、医療事故との因果関係が重要である

- 病院側から提示される示談金額が相場通りとは限らない

- 医療事故の発生から示談成立までには、病院の過失調査、証拠の収集、示談交渉といった流れになる

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了