【裁判例解説】夫に財産分与を拒否されたが、審判で154万認容された事例

「あなたの交通事故の賠償金だって?冗談じゃないわ。私たちの共有財産よ!」

元妻の言葉に、元夫は顔をしかめた。スクリーンには、夫の受け取った交通事故の賠償金明細が映し出されている。

「私が家事も育児もすべて引き受けてきたからこそ、あなたは仕事に集中できたんでしょう?そのおかげで得た収入が、この賠償金の基礎になってるの!」

裁判官の判断が、二人の運命を決定づける瞬間が近づいていた…。

※この場面描写は実際の裁判例を参考に、創作や脚色を加えています

この裁判例から学べること

- 交通事故の賠償金でも、逸失利益については財産分与の対象となり得る

- 家事・育児への貢献は、財産形成への寄与として高く評価される

- 財産分与の対象は、離婚成立日前日までに形成された財産に限られる

離婚時の財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産(共有財産)を公平に分配するための重要な制度です。しかし、何が「共有財産」とみなされるかについては、しばしば争いが生じます。

今回ご紹介する裁判例は、一見すると個人に帰属すると思われる交通事故の賠償金が、財産分与の対象となり得ることを示した興味深いケースです。夫の受け取った賠償金から、妻に154万円の財産分与が認められた経緯を詳しく解説していきます。

この事例を通じて、財産分与の基本的な考え方や、家事・育児の貢献がどのように評価されるかなど、離婚時の財産分与について理解を深めていきましょう。

📋 事案の概要

今回は、大阪高等裁判所平成17年6月9日決定(平成17年(ラ)第252号)を取り上げます。

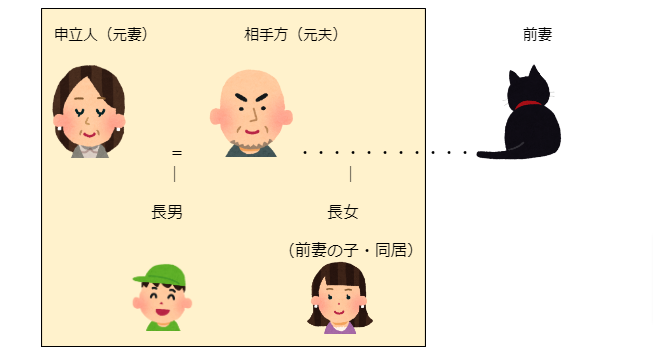

この裁判は、元妻が、元夫に対して、財産分与の申立てをおこなった事件です。

- 当事者:

申立人:元妻(家事・育児担当)

相手方:元夫(事業経営者、交通事故被害者) - 争点:交通事故の賠償金が財産分与の対象となるか

- 裁判所:大阪高等裁判所

- 判決日:平成17年6月9日

裁判所の結論としては、元夫に対して、154万円を財産分与として支払うよう命じました。

まずは、家族構成や時系列から確認していきましょう。

審判の申立てに至るまで

本件の夫婦は同棲中に長男を授かり、平成6年3月9日に結婚しました。

結婚生活では、夫の連れ子である長女も一緒に暮らしており、妻が長女の養育も含め、家事や育児のほとんどを一人で担当していました。

一方で、夫は取次業を営んでおり、平成7年には一戸建ての家を借り、その一室を仕事用の事務所として使用していました。夫はこの仕事で生計を立て、家庭を支えていたのです。

しかし、順調に見えた生活は、平成12年8月11日に夫が自動車事故に遭遇したことで一変します。この事故により夫は重い怪我を負い、事故後の約2年間にわたって手術や入院・通院治療を受けることになりました。最終的には、後遺障害等級6級という重度の後遺症が残ることになりました。

その後、平成15年4月28日に夫が、5月10日に妻がそれぞれ離婚調停を申し立て、同年9月19日に調停離婚が成立しました。

この離婚調停では長男の親権者・養育費のほか、元妻・長女・長男が同居することを前提として、長女の生活費を元夫が元妻に支払うことなどが決まりましたが、財産分与については合意はできませんでした。

そのため、平成15年10月9日、離婚後に元妻が財産分与の審判を求める申立てを行いました。

裁判での夫婦の言い分

夫の主張

本件の審判において、「夫婦で作り上げた財産は一切無い」として、元夫は財産分与を拒否しています。

その言い分としては、元妻は「事業が軌道に乗り、事務所の応援が欲しい時も一切手伝ってくれなかった」ことなど、事故前後を通して、妻があまり仕事を手伝わなかったというものです。

また、元夫は、事故後の元妻の対応について、不満もあったようです。

妻の主張

これに対して、元妻の言い分としては「元夫の事業を平成13年1月頃まで手伝っており、他方、元夫は、賭麻雀ばかりして、家庭をかえりみないだけでなく、多額の負債を負い、借金の取り立てで平穏な家庭生活を送ることができなかった」というものです。

一致する点

両者の主張は食い違うものですが、一致する点もありました。

それは「婚姻中、元妻が、長女の養育を含めて家事、育児全般の殆どを一貫して1人でこなしてきた」という点です。裁判所は、この点をとらえて、財産分与の可否、割合について判断をくだしています。

判決の要旨

裁判所は、交通事故の賠償金のうち逸失利益については、元妻の寄与が認められる以上、財産分与の対象になると判断しました。

本件では、「症状固定日から離婚調停成立日の前日まで」の逸失利益が、財産分与の対象とされました。

そして、元妻が家事育児全般に従事した結果、元夫が事業に専念できたという事情を考慮し、元妻の寄与割合をおおむね2分の1と認定しました。その結果、夫が受け取った逸失利益にかかる賠償金について、その半分にあたる154万円の財産分与が認められました。

なお、裁判所は扶養的財産分与を認めませんでした。その理由として、元夫が重度の後遺障害を抱えることで将来定職に就くことが困難であることや、元妻にパート収入があることなどの事情が挙げられました。

また、慰謝料的財産分与についても、元夫の有責性を認定するに足る根拠がなかったため、認められませんでした。

👩⚖️ 裁判例の弁護士解説

財産分与の請求方法

財産分与の請求手続きにはいくつかの方法があります。

一般的には、離婚時に協議離婚や離婚調停を通じて、財産分与について話し合い、合意する方法が選ばれます。しかし、離婚成立時に財産分与の合意が得られなかった場合には、離婚後に財産分与のみを調停や審判で請求することも可能です。

調停は、調停委員が仲介役となり、双方の話し合いによって合意を目指す手続きです。一方、審判は裁判官が双方の主張や証拠をもとに判断を下す手続きであり、当事者の合意は必要ありません。通常、調停で合意に至らなかった場合は、調停不成立として審判に移行する流れになります。

今回の事例では、離婚時の調停で財産分与について合意が得られなかったため、元妻が再び調停を申し立てても同じ結果になる可能性が高いと考えられます。

そのため、元妻は、財産分与の請求方法として、調停ではなく直接審判を申し立てることを選んだと推測されます。

交通事故の賠償金は財産分与の対象になるのか

本件の特徴は、交通事故の賠償金のうち、逸失利益が財産分与の対象となったことです。

通常、財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に共同で形成した財産、いわゆる共有財産です。交通事故の賠償金は、元夫が事故に遭ったことで受け取ったものであり、一見すると元夫個人の財産で、妻は関係ないように思えるかもしれません。

賠償金の内訳には、慰謝料と逸失利益が含まれます。このうち、慰謝料は被害者個人が受けた精神的苦痛に対する補償であるため、財産分与の対象にはなりません。しかし、逸失利益は将来の収入減少を補うために支払われる賠償金であり、その算定には事故前の収入が基準として用いられます。

ここで重要なのは、婚姻中の収入は配偶者の支えや協力があってこそ得られるものであるという点です。今回のケースでも、元妻が家事や育児を担当し、夫が仕事に専念できる環境を作ったという貢献が認められました。その結果、逸失利益は婚姻中に形成された財産と見なされ、財産分与の対象となったのです。

なお、財産分与の対象となるのは、離婚時までに形成された財産です。そのため、本件では「症状固定日から離婚調停成立日の前日まで」の逸失利益が対象とされています。

この裁判例は、一見すると個人のものと思われる賠償金であっても、その内容に応じて夫婦の共有財産とみなされる可能性があることを示しています。離婚時の財産分与を考える際は、このような予想外の財産も対象となる可能性があることを念頭に置く必要があります。

財産分与の性質

実務では、財産分与には、単に婚姻中に築いた共有財産を分ける「清算的財産分与」だけでなく、状況によっては「扶養的財産分与」や「慰謝料的財産分与」といった要素が考慮されることがあります。これらの要素が認められると、財産分与の総額が増える可能性があります。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後の生活保障を目的とした財産分与です。特に、離婚後に一方が経済的に困窮する可能性がある場合、生活費を補う形で認められることがあります。

本件では、裁判所は元夫が重度の後遺障害を抱えており、将来的に定職に就くのが難しいことを理由に、元妻への扶養的財産分与を認めませんでした。また、元妻にはパート収入があり、完全に扶養を必要とする状況ではないと判断されました。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚の原因を作った側が慰謝料の意味合いを含めて支払う財産分与です。たとえば、一方が不貞行為や暴力などで離婚原因を作った場合、慰謝料的要素を加味して財産分与の金額を決めることがあります。

今回のケースでは、元妻が「元夫が賭け麻雀に熱中し、家庭を顧みなかった」と主張しました。しかし、この主張を裏付ける十分な証拠が提出されなかったため、裁判所は元夫の有責性を認定せず、慰謝料的財産分与も認められませんでした。

📚 財産分与の法律知識まとめ

財産分与とは

民法768条に基づく制度で、離婚に際して夫婦の財産関係を清算するために行われます。主に以下の3つの要素があります。

- 清算的財産分与:婚姻中に形成した財産の分配

- 扶養的財産分与:離婚後の生活保障

- 慰謝料的財産分与:離婚原因を作った配偶者への慰謝料的要素

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは、原則として婚姻中に夫婦が協力して築いた財産、いわゆる共有財産です。

共有財産の例

- 給与や事業収入で購入した不動産、預貯金、株式など

- 退職金や保険金(婚姻期間中に積み立てた部分)

- 本件のような交通事故の賠償金(逸失利益部分)

一方で、夫婦どちらかの個人財産である特有財産は、原則として財産分与の対象になりません。

特有財産の例

- 婚姻前から所有していた財産

- 相続や贈与で得た財産

財産分与の割合

裁判例では、原則として2分の1ずつの分割が多いですが、以下の要因で変動することがあります。

- 婚姻期間の長さ

- 財産形成への寄与度

- 離婚後の生活状況

- 離婚原因

🗨️ よくある質問

Q1: 財産分与は必ず半分ずつ分けなければいけないのですか?

基本的には、財産分与は夫婦それぞれに2分の1ずつ分割されるのが家庭裁判所での一般的な運用です。しかし、ケースによっては夫婦間の協力の度合いや特別な寄与が考慮され、異なる割合で分割が認められることもあります。たとえば、医師の夫と専業主婦の妻のケースで、夫6:妻4という割合で分割された事例もあります(大阪高判平成26年3月13日)。

Q2: 財産分与の請求には期限がありますか?

はい、離婚の日から2年以内に請求する必要があります(民法768条第2項)。この期間を過ぎると、原則として財産分与を請求することはできなくなりますので、注意が必要です。

🔗 財産分与の関連記事

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了