M&Aのメリット・デメリットは?売り手にメリットがあるM&Aとは

- M&Aのメリットは?

- M&Aのデメリットは?

- 売り手にメリットがあるM&Aとは?

M&Aをおこなうと、売り手には、譲渡対価を得られることをはじめとして、様々なメリットがあります。

それでは、M&Aをおこなう際、売り手にデメリットはあるのでしょうか。

この記事では、M&A以外の事業承継の方法と比べながら、M&Aをおこなうことで売り手に生じるメリットやデメリットを解説します。

現在、M&Aをおこなうかどうか迷っている会社のオーナーの方にとって、参考になる内容をまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

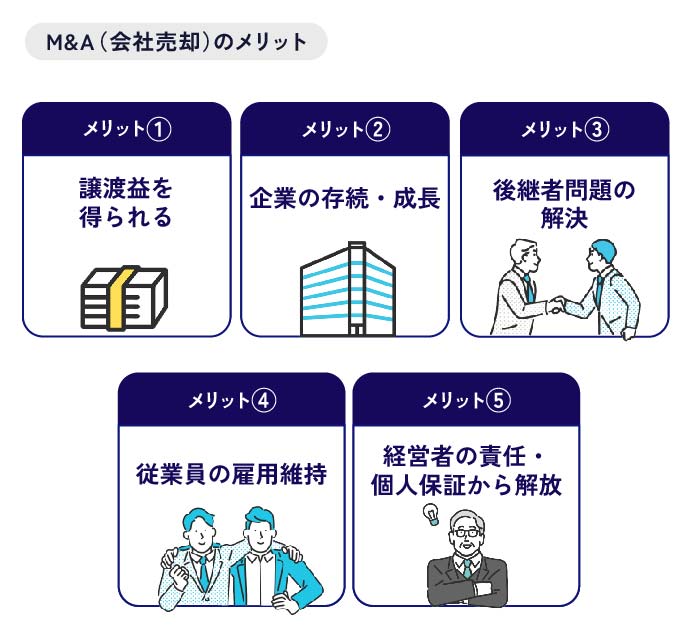

M&Aの売り手のメリット

メリット①M&Aの譲渡対価を得られる

M&Aによる事業承継のメリットは、M&Aの対価を得られることです。

新規事業やリタイア後の生活資金、負債の返済などに譲渡対価をあてることができます。

M&Aの譲渡対価の使い道

- 新規事業

- 生活資金

- 負債返済

etc.

親族内承継との比較

親族内承継は通常、贈与や相続によって事業承継がおこなわれるものですが、この場合、通常、譲渡対価を得ることはできません。

従業員承継との比較

また、従業員承継では通常、贈与や相続ではなく株式売却などの手法で事業承継がおこなわれます。この場合、従業員に譲渡対価を支払ってもらう必要があります。

しかし、従業員個人が、株式を買い取れるだけの資金を準備できるのかという資金源の問題もあります。

この場合、かりに低額で株式を売却したとしても、贈与とみなされて高額の贈与税が課される可能性もあるので、資金源の問題は解決しない可能性が高いでしょう。

関連記事

メリット②企業の成長・企業の存続

M&Aによる事業承継のメリットは、自社の存続や、自社の成長につながることです。

廃業か、M&Aか

自身ではこれ以上企業を成長させることができず先行き不安がある場合、会社を廃業するという選択肢も思い浮かぶものでしょう。

しかし手塩にかけて育ててきた会社について、成長が見込めない、後継者がいない、先行き不安等の理由で廃業することになるのは、とても残念なことです。

M&Aにより、第三者に経営を引き継ぐことができれば、企業をたたまずに済むでしょう。

M&Aによる企業の存続・成長

企業の事業の一部の譲渡等のM&Aをおこなう場合、主力事業に経営資本を集中させて注力することができます。そのため、経営再建や自社の成長につながるメリットがあります。

売却対象となった事業についても、譲渡先企業において、成長を遂げる可能性もあるでしょう。

メリット③後継者問題の解決

M&Aによる事業承継のメリットは、後継者不在により親族内承継や従業員承継が難しい場合でも、後継者を見つけられることです。

後継者不在の原因

- 少子化で後継者がいない

- 後継者候補に会社を継ぐ意思がない

- 後継者教育ができなかった・素質がなかった

少子化で後継者がいない

昨今、少子化の影響による後継者不在が顕著です。

中小企業のオーナーが高齢にさしかかるころには、同じ会社で働いている従業員も高齢になっており、従業員の中から後継者を募ることも難しくなるパターンは多いでしょう。

後継者候補に会社を継ぐ意思がない

また、個人保証のリスクや会社運営の重責等を理由に、後継者に会社を継ぐ意思がないといったケースもあります。

この場合、一定の要件を満たす場合、事業承継特別保証の制度を適用して個人保証をはずすこともできます。ですが、会社経営という重責はなくなりません。

後継者教育ができなかった・素質がなかった

このほか、後継者争いが勃発した、後継者教育が不十分なまま先代が亡くなってしまったというケースでも、後継者不在の問題が顕在化します。

親族内承継をするにしても、従業員承継をするにしても、後継者教育は欠かせません。

うまく後継者教育ができるに越したことはありませんが、残念ながら後継者候補に経営の素質がなかったというケースもあるでしょう。

M&Aには、後継者を広く募集できるメリットがある

このように後継者不在の原因は様々ですが、これらの後継者問題を解消できるのが、M&Aです。

M&Aは親族や従業員に限らず、後継者を探すことができるので、事業承継の選択肢を広げることができます。

メリット④従業員の雇用維持

M&Aによる事業承継のメリットには、従業員の雇用を維持できるということもあります。

自身としては会社をたたんでも良いと考えていた場合でも、従来から会社のために力を尽くしてくれた従業員の生活を守るために、会社の存続を望む経営者も多いものです。

M&Aと従業員の雇用維持の注意点

中小企業のM&Aでは、売り手企業から買い手企業に対して事業譲渡をするか、買い手企業に対して株式譲渡するといった手法が多用されます。

いずれの場合も、従業員の雇用維持を図ること自体は可能です。

ただし、従業員の雇用維持を図るためには、M&Aの内容に合わせて、特別な配慮が必要になるでしょう。

たとえば、M&A一般については、買い手企業との間ではM&A後の従業員の処遇に関する交渉といえるでしょう。

また、事業譲渡などのM&Aのスキームによる場合は、従業員ごとに移籍の同意を取り付ける手続きが必要になるケースがあります。

従業員の雇用維持

- 従業員の雇用維持

雇用維持を図ること自体は可能 - M&A一般

従業員の処遇について交渉が必要 - 事業譲渡などのM&A

従業員ごとに移籍の同意を取り付けるなど対応が必要

etc.

メリット⑤会社経営の責任・個人保証や連帯保証からの解放

M&Aによる事業承継をおこなった場合、それ以降に引継ぎ等がないときは、基本的には会社経営から解放されることになります。

高齢になり社長を退任したいと考える場合はもちろんのこと、突然の不幸で会社を相続した相続人もM&Aによって会社売却をおこなうことで、会社経営の責任から解放してもらえるメリットがあります。

また、M&Aによる事業承継のメリットには、個人保証・連帯保証からの解放もあげられます。

個人保証の負担から解放されれば、また新しい事業にチャレンジしやすい環境を調整できたり、引退後に安定した生活を送ることができます。

また将来相続人となる家族に、重い保証債務を負わせる心配を取り除くこともできます。

個人保証の留意点

M&Aをおこなったからといって、ただちに個人補償や連帯保証から解放されるとは限りません。

しかし会社の経営者という地位から離れることができれば、相応の手続きをとったり、交渉しだいで個人保証・連帯保証の負担から解放してもらえたりする可能性がでてきます。

M&Aの売り手のデメリット

デメリット①M&Aの手間がかかる

M&Aでは、親族内承継や従業員承継と比べて、後継者教育にかける時間をある程度省くことができるメリットがあります。

しかしその分、M&Aそのものの手間がかかるというデメリットもあります。

M&Aは段階を踏んで進めていかなければなりません。

買い手候補となる企業が見つかった後は、経営陣同士の対談(トップ面談)や、条件交渉、買収監査などの順を追って、M&A成約を目指します。

各段階における手続きは煩雑ですし、M&Aのスキームごとに法律上要求される手続きもあります。

これらは一朝一夕で実現できるものではなく、ある程度の時間がかかり、スムーズなM&Aでも約3ヶ月~半年はみておく必要があるといわれています。

M&Aで必要な手続き(一例)

- 買い手企業探し

- トップ面談

- 買い手企業との間で、M&Aの基本合意書を締結する

- 売り手企業の財務状況や経営状況を買い手企業に開示する

- M&Aの最終契約を締結する

対策

このようなデメリットを払拭するには、できるだけ早いうちからM&Aの準備にとりかかるという対策が考えられます。

M&Aをおこなうには、まずは買い手企業を探すことが必要です。

M&Aをしたいと思ったタイミングで、運よく買い手が見つかる保証はありません。

そのため退任が現実味を帯びてきたら、可能な限り早いうちから計画的に、買い手企業探しに着手しましょう。

デメリット②M&Aの相手の選定に不安がある

親族承継や従業員承継であれば、そもそも企業文化を理解し、ある程度事業に理解のある人たちの中から後継者を選べるので、安心して事業承継できるメリットがあります。

このような安心感がないことも、M&Aのデメリットといえるかもしれません。

対策

売り手がこのようなM&Aのデメリットを払拭して、安心してM&Aによる事業承継をおこなうためには、交渉の初期段階で、買い手企業との信頼関係を築く必要があります。

買い手企業の吟味や信頼関係の構築においては、買い手企業探しの過程やトップ面談が重要になるでしょう。

経営理念を共有できる相手かどうか、また、それ以前にビジネスの場におけるマナーを心がけている相手かどうかなど、目を光らせてチェックすることが大切です。

関連記事

デメリット③売り手の希望よりM&A価格が低かった

M&Aをおこなえば多額の譲渡益が手に入ると期待していたのに、「希望金額よりもM&A価格が低かった」というデメリットが生じることもあるでしょう。

M&A価格は、一般的な相場の出し方にしたがった計算結果をもとにして交渉をおこないつつ、最終的には売り手と買い手の合意で決まります。

買い手企業の考え方によって、M&A価格は左右されるでしょう。

たとえば、自社に弱みがある場合でも、買い手企業にそれを補う力があり、高いシナジー効果が生じる見込みがあるならば、M&A価格は高額になる傾向があります。そうでない場合は、低額になるということです。

対策

M&A価格をより高額にするために、売り手ができる対策としては、まずは事前準備です。相手方との交渉に入る前に、企業価値評価をおこない、現時点での相場を把握します。

そして、会社の魅力の磨き上げをおこなう必要があるでしょう。

会社の強みをさらに強化したり、デューデリジェンスで問題となりそうな不備を是正する措置を講じたりと、準備できることは沢山あります。

関連記事

デメリット④従業員・取引先が不安をいだく

M&Aによって、売り手企業の従業員や取引先は、経営方針や事業内容の変更、雇用や取引の継続など、さまざまな不安を抱えることになります。

今後の従業員や取引先の生活を守るために、M&Aを選択されるケースもあるでしょう。

しかしそのような思いとは裏腹に、M&Aの実施をきっかけとして、従業員が退職したり、取引関係が解消されることもよくあります。

もしそのような事態が起きてしまえば、本末転倒です。

M&Aの決断が無に帰することがないように、十分配慮する必要があります。

取引先の動向とM&Aの関係

なお、中小企業の場合、社長同士のつながりに重きをおいて、取引を継続しているパターンも多いものです。

場合によっては、売り手企業とその取引先企業との間において、経営権の変更についての通知義務や契約解除を定める条項を締結しているケースもあります。

この場合、M&Aにより経営陣が変わることについて、取引先の理解を得られなければ、売り手企業と取引先の取引関係は解消されてしまいます。

ひいては、売り手企業と買い手企業の間にも影響が及び、M&Aが白紙に戻るリスクがあります。

社員とM&Aの関係

また、売り手企業に在籍するキーパーソン(事業承継に欠かすことができない従業員)の退職でも、M&Aが白紙に戻るリスクがあります。

キーパーソンは、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション、M&A後の統合プロセス)において、非常に重要な人的資源だからです。

対策

M&Aを成功に導くためには、従業員や取引先への十分な説明と情報提供を行い、不安を取り除くことが重要です。

具体的には、以下の点について説明を行う必要があります。

従業員・取引先への対応

- M&Aの目的や背景

- 買い手企業の概要

- M&A後の経営方針や事業内容

- 従業員や取引先への影響

このような観点からも、M&Aを成功させるためには、従業員や取引先に対して十分な説明を行い、納得してもらうことが非常に重要です。

関連記事

デメリット⑤経営から離れる寂しさ

M&Aによる事業承継をおこなえば、売り手企業の経営者は、いずれは経営から離れることになるでしょう。

自ら望んで会社経営の責任から解放されたいと思いM&Aに踏み切ったものの、いざ経営から離れるとなると、さみしさを感じることがあるかもしれません。

これまで築き上げてきた事業や経営から離れることで、やりがいや充実感を失ってしまったり、居場所がないと感じてしまったりするからです。

対策

長年慣れ親しんだものを手放すときは、誰しも寂しさを感じるものです。

気持ちを整理するためには、まずは、ご自身が現在の会社を築き上げたことを誇りに思ってください。

そして、今までできていなかったことにチャレンジしてみると良いでしょう。

新しい趣味を見つけたり、旅行や学び、家族との時間を大切にするなど、第二の人生を充実させるためのチャレンジをしていってください。

売り手が選ぶM&Aの手法は?

事業譲渡によるメリット・デメリット

メリット

事業譲渡というM&Aの手法については、株式譲渡よりもM&A価格が高額になりやすいというメリットがあります。

M&A価格が高額になるというのは、売り手にとって大きなメリットになり得るものです。

事業譲渡とは、会社の事業の全部または一部を、他の会社に譲渡するという取引行為をいいます。事業譲渡の場合、事業を切り分けて譲渡することができます。

そのため、負債がある部門を切り離して譲渡する合意ができれば、その分、高額で買収してもらいやすくなります。

また、株式譲渡と異なり、事業譲渡の譲渡対価については5年間かけて損金として経費計上できます。

これは、買い手にとって大きな節税効果となるため、高額で買収してもらいやすくなります。

デメリット

事業譲渡による譲渡益については、そのまま全ての譲渡益が、経営者の手元に入ってくるというわけではありません。

事業譲渡の主体はあくまで、会社です。

事業譲渡の譲渡益は、会社に帰属します。

その後、自身がその譲渡益を利用するには、配当や会社清算、役員給与などの形で還元する必要があり、手続きは煩雑になります。

しかも、これらを受け取る際には、高額の税金がかかることが想定されます。

株式譲渡によるM&Aよりも、事業譲渡によるM&Aのほうが、自身の手元に残る利益が少なくなる可能性があります。

M&Aの利益にかかる税金

| M&Aの手法 | 譲渡対価の受取り方法 | 税率 |

|---|---|---|

| 株式譲渡 | 譲渡益 | 20.315%* |

| 事業譲渡 | 配当 | 最大49.44% |

| 事業譲渡 | 会社清算 | 最大49.44% |

| 事業譲渡 | 役員報酬 | 最大55.945% |

* 所得税、復興特別所得税、住民税を合計した税率

また、事業譲渡の手続きそのものも複雑であるため、売り手としては負担を感じやすいでしょう。

株式譲渡によるメリット・デメリット

中小企業のM&Aにおいて多用されるスキームとして、株式譲渡があげられます。

株式譲渡の場合、会社の株式を譲渡することで、会社のオーナーの地位を譲渡するというM&Aのスキームになります。

メリット

株式譲渡の主体は、株式を保有していた経営者自身です。

自身が保有する株式を譲渡するので、その譲渡益は、自身が直接受け取ることができます。

譲渡益を他のビジネスにすぐに使いたい、自身のリタイア後の生活資金にしたいという場合は、すぐに譲渡益を手にできる株式譲渡のほうがメリットを感じることが出来るでしょう。

また、株式譲渡の手続き自体も、事業譲渡のような煩雑さがなく、売り手にとっては負担が小さいといえます。

会社そのものを承継させることになるため、事業譲渡のように、あらためて許認可を受ける必要はありません。

| 譲渡益 | 許認可 | |

|---|---|---|

| 事業譲渡 | 会社に入る | 新規取得 |

| 株式譲渡 | 株主に入る | 引継ぎ可能 |

デメリット

株式譲渡の場合、事業譲渡とは異なり、負債を切り離して譲渡することはできません。

そのため、買い手は、売り手の簿外債務や偶発債務を引き継ぐことになるリスクがあります。

この場合、買い手としては、M&Aによるメリットを享受できない可能性が高まります。

このような事情から、事業譲渡に比べて、株式譲渡のM&A価格は低くなる傾向があります。

関連記事

M&Aの手法にかかわらず注意点はある?

M&Aを成功させるためには、おおまかな流れの各段階について、注意すべきことを意識しておく必要があります。

M&Aの注意点については「M&Aにおける注意点とは?会社売却側・買収側のリスクや確認事項を解説」の記事でくわしく解説しているので、あわせてご覧ください。

デメリットを克服!売り手がM&Aを成功させるには?

M&Aにはデメリットに勝るメリットがある!

M&Aをおこない、経営権を手放すことになれば、多かれ少なかれ焦燥感をいだくというデメリットがあるでしょう。

しかしM&Aには、その焦燥感にまさるメリットがあります。

譲渡対価の獲得、自社の存続・成長、後継者問題の解消、従業員の雇用維持、個人保証からの解放など、M&Aは売り手にとって様々なメリットをもたらしてくれます。

M&Aは早期相談がポイント

また、いちばんのネックとなるデメリットとしては、売り手がM&Aを成功させるためには、それなりの手間をかける必要があるということです。

自社の企業価値評価をおこない、譲渡価格をはじめとするM&Aの条件を買い手企業と交渉することは非常に重要です。

そしてその前提として、自社の経営理念を理解してくれて、安心して託せる買い手企業を見つけることは不可欠です。

このような手順を踏む必要があるため、M&Aは一朝一夕でできるものではなく、手間がかかります。

このように手間がかかるということは、時間もかかるということです。

そのため自社の事業承継について懸念がある場合は、できるだけ早期に、M&Aの準備にとりかかることが必須といえるでしょう。

M&Aの相談先はどこが良い?

どうやって買い手企業を見つければ良いのか分からない、何から始めれば良いのか分からないといった場合は、M&A仲介会社に相談するのがおすすめです。

登録だけなら無料でできるM&A仲介会社もあるので、お得に効率良く買い手企業を見つけられるかもしれません。

また、いざという時、公認会計士や税理士、弁護士等を紹介してくれるM&A仲介会社もあります。自身で専門家を探すコストをカットできて便利です。