骨折の後遺症とは?治療中のポイントと交通事故の後遺障害認定

骨折の後遺症には、神経障害、機能障害、運動障害、変形障害、短縮障害、欠損障害などがあります。

もし骨折で後遺症が残ってしまったなら「後遺障害認定」を受けることで、後遺症に対する補償を受けられます。

後遺障害認定の審査に通るには、症状の一貫性、画像検査、神経学的検査の結果などが重要です。

まずは、交通事故にあったら速やかに医療機関を受診してください。レントゲン、CT、MRI画像や徒手検査などよる適切な診断を受け、骨折の部位・種類・程度を特定し、症状固定まで治療・リハビリを続けます。

この記事では、交通事故による骨折の後遺症について、症状・治療・検査、後遺障害認定のポイント、後遺障害等級と慰謝料相場などを解説します。

目次

交通事故による骨折の後遺症の種類

交通事故で骨折したときには、骨折の部位、骨折の種類、治療の経過などの様々な要因で後遺症が残る可能性があります。

骨折の後遺症

- 骨折部位が痛い・しびれる

- 関節が動かせない・動かしづらい

- 骨折後に背中の形が変わった・動かしづらい

- 骨折部位が変形した・ぐらぐら動く

- 骨折した方の足が短くなった

- 顔に傷が残った

- 意識不明になった

これらについてもう少しくわしく見ていきましょう。

骨折部位が痛い・しびれる

骨折部位がうまくくっついたとしても、痛み、しびれ、感覚がにぶくなる、感覚が過敏になるといった症状が残ることがあります。

交通事故の損害賠償においては、「神経障害」という後遺障害に該当する可能性があるでしょう。

関節に近い部位を骨折したケースや、骨折の影響が神経にまで及んでいるケースなどがあげられますが、後遺症の残り方はケースバイケースです。

関節が動かせない・動かしづらい

骨折が関節に影響しているときには、関節が全く動かせなくなったり、動かせる範囲に制限がかかったりする後遺症が残ることがあります。とくに関節内骨折では注意が必要です。

関節内骨折

骨折が関節の内部にまで及んだもの。手術で固定をおこなっても、関節の動きの制限や痛みなどの障害が残るケースもみられる。

人体には複数の関節があり、上肢では肩・肘・手首、下肢では股関節、膝、足首などが該当します。こうした関節の動きに影響が出るほどの骨折に関しては、動かしづらさという後遺症があらわれることもあるのです。

交通事故の損害賠償においては、「機能障害」という後遺障害に該当する可能性があるでしょう。

骨折後に背中の形が変わった・動かしづらい

首から腰にかけて通る背骨は、椎骨といわれる骨が連結してできています。

交通事故の衝撃で押しつぶされるように圧迫を受け、椎骨の「椎体」と呼ばれる部分がつぶれてしまうことで、「おなか側」と「背中側」の高さが合わずに背中が丸く変形してしまうのです。

こうした椎体の高さが変わることで背中が変わることは、交通事故の損害賠償においては「変形障害」という後遺障害に該当する可能性があります。

また、脊椎の骨折部位によっては、背中が事故前と同じようには動かせなくなる後遺症が残る可能性があります。

こうした背中の動かしづらさは、交通事故の損害賠償において「機能障害」という後遺障害に該当すると認定されうるものです。

骨折部位が変形した・ぐらぐら動く

骨折箇所がくっつくことを、癒合(ゆごう)といいます。

この癒合がうまくいかないことで、骨折部位が外観からわかるほど変形してしまったり、通常と異なる動きをしたりと、さまざまな後遺症があらわれるのです。

骨折部位が変形してしまった

骨折部位が変形して癒合してしまうことで、スムーズな動きが妨げられる可能性があります。

とくに裸になったときに外観から見てわかるような変形が残ったときには、変形障害とされるでしょう。

身体の表面に近い部位である鎖骨や肋骨が変形したときには、外観から見て明らかに盛り上がっているとされるなど、とくに痛みはなくても交通事故の損害賠償においては変形障害と扱われうるものです。

骨折部位がぐらぐら動く

骨折部位の癒合がうまくいかずに、骨折箇所が通常ではない動きをしてしまう「偽関節」となってしまうことがあります。

偽関節とは

骨折した骨がつかず、関節のように動くもののこと

偽関節となった部位はぐらぐらと不安定になったり、痛みが持続したりと様々な後遺症を抱えることになります。

外見上、偽関節となった部位は変形しているため、交通事故の損害賠償においては「変形障害」として認定されうるものです。

骨折した方の足が短くなった

粉砕骨折のように、骨折部が失われてしまうことで足が短くなってしまう後遺症が残る可能性があります。

その短縮の程度によって歩きづらさが残り、交通事故の損害賠償においては「短縮障害」として認定される可能性もあります。

顔に傷が残った

顔面を強く打ち付けたり、道路わきの壁に顔を挟まれたりして、顔面骨折してしまう場合があります。

顔面骨折時の傷あとが治らなかったり、手術痕が消えずに後遺症として残ってしまう可能性もあるのです。

顔面に残った傷や髪の毛や眉毛で隠れていないとき、交通事故の損害賠償においては「外貌醜状」として後遺障害として認定されます。

もっとも傷痕が一定のサイズ(面積や長さ)のものに限られますので、詳細は関連記事をお読みください。

意識不明になった

交通事故で頭を強く打ち付けた場合、頭蓋骨骨折による脳損傷を起こしてしまうことがあります。

軽度で済めば後遺症が残らないこともありますが、損傷の程度がひどいときには、遷延性意識障害、高次脳機能障害、身体機能障害といった重大な状態になってしまうのです。

なお、本記事においては頸部以下の骨折を重点的に解説していきます。頭蓋骨骨折により意識不明になってしまったご家族の賠償問題は、関連記事をお役立てください。

骨折の後遺症を残さないための通院治療のポイント

交通事故の被害者が心配な後遺症について、通院治療時に気を付けたいことを説明します。

なお、主治医の指示をよく聞き、治療の方針や具合に関する不安や疑問は都度確認していってください。

医師の指示のもと正しい固定処置をおこなう

骨折の治療は長期戦になることが多いですが、主治医の指示のもとで根気よく治療とリハビリをすることが大切です。

骨折の治療には固定期間が必要となるものです。適切な位置での骨折部位の固定を受けたら、医師の固定期間の指示を守るようにしてください。

場合によっては手術による治療が必要になることもあります。

交通事故による骨折の治療には、医師の指示に従うことが第一原則です。自己判断で治療やリハビリを途中でやめず、医師の指示をよく聞いて治療をつづけましょう。

適切な頻度でリハビリをおこなう

骨折後の拘縮による可動域制限、神経症状については、適切な頻度でのリハビリ継続が後遺症の解消のポイントです。

根気強いリハビリをおこなうことで、万一、後遺症が残った場合も後遺障害等級が認定される可能性を高めることができます。

週に3日程度のリハビリ通院が後遺障害認定につながりやすい傾向にあります。医師と相談して、適切な頻度によるリハビリ通院の計画を立てることは非常に重要です。

以下は骨折後のリハビリの一例ですが、いずれも医師に確認を取りながら進めてみましょう。

骨折後のリハビリの例

- 関節の動きの改善や血流促進のためのストレッチ

- 背中の変形を防ぐための姿勢指導

- 適正な装具の使用によるサポート

- 筋力を取り戻すためのトレーニング

- 歩行訓練

通院を続ける・自分の判断でやめない

骨折の治療では、通院を続けること、自分の判断で通院をやめないことも大切です。

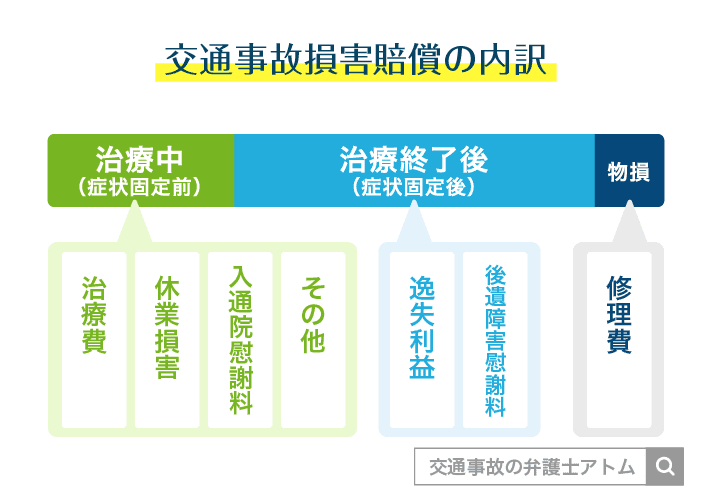

交通事故で骨折した場合に、事故相手(又はその保険会社)に請求できる損害賠償金には以下のようなものがあります。

治療中に対する補償としては、治療費、休業損害、入通院慰謝料などがあります。

無理をして治療を早々に終えてしまうとこうした補償を受けられず、被害者が自腹で治療をしたり、つらい思いをしたことへの補償をもらえなくなったりする可能性があります。

また同様に、最低でも30日に一度は通院しないと事故と症状との因果関係を否定され、補償がもらえなくなるリスクがあります。

整形外科への通院をメインに考える

交通事故で骨折した場合、基本的には、整形外科への通院をメインに考えてください。

これは損害賠償においても問題になりやすいのですが、整形外科への通院を勝手にやめて、整骨院のみ利用することは避けるようにしてください。

整形外科への通院を勝手にやめることには、次のようなデメリットが考えられます。

デメリット

- 相手の保険会社から「治療をやめた」と判断される可能性がある

- 相手の保険会社が整骨院の費用までは支払ってくれない可能性がある

- 後々に後遺症が残ったとき、医師の協力が必須となるが、協力を得づらくなる可能性がある

- 整骨院への通院では、後遺障害等級認定が難しい傾向がある など

いずれも交通事故の被害者にとってデメリットとなります。

もし整骨院の利用を考えているなら、整形外科の先生に相談して許可を得ること、事前に相手の保険会社に連絡すること、整形外科にもあわせて通うことが必要です。

どのくらいの頻度で整形外科にも通うべきか、整骨院選びのポイントなどのくわしい情報は、以下の関連記事を参考にしてください。

もし後遺症が残った場合にも適切な通院は重要

後遺症が残らないことが最善ですが、すべての骨折が完治するとは限りません。

事故の衝撃の強さ、後遺症が残りやすい部位、後遺症のリスクが高い骨折の仕方などさまざまな要因が考えられるでしょう。

後遺症が残ったときには、後遺障害認定を受けて別途後遺症に対する賠償請求をしていきます。このとき、後遺障害認定においても適切な通院が重要になるのです。

たとえば、通院頻度は適切であったか、漫然とした治療ではなかったかなども審査の対象とされます。

関連記事では通院と後遺障害の関係についてわかりやすく解説しているので、参考にお読みください。

骨折の後遺症はどんな後遺障害の可能性がある?

神経障害|しびれや痛み

骨折によって神経が損傷したときや、プレート固定術をおこなったときなどにしびれや痛みが残る可能性があります。

神経障害は後遺障害12級13号もしくは14級9号認定の可能性がある後遺症です。

| 後遺障害 | 基準 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

変形障害|外見からわかる変形

画像検査で内部を見た時ではなく、外見から骨折部の変形が残っているときには変形障害として認定される可能性があります。

上肢の変形障害

上肢の変形障害は、7級9号、8級8号、12級8号認定の可能性があります。

骨折部位が偽関節になってしまったり、長管骨に変形が生じたりしたものが当てはまる後遺障害です。

上肢の変形障害

| 後遺障害 | 基準 |

|---|---|

| 7級9号 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

| 8級8号 | 一上肢に偽関節を残すもの |

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

長管骨とは骨の中でも比較的長い骨をいい、上肢においては上腕骨、橈骨、尺骨などのことです。

下肢の変形障害

下肢の変形障害は、7級10号、8級9号、12級8号として後遺障害認定を受けられる可能性があります。

骨折部位が偽関節になったり、長管骨の変形によって認定されうる等級です。

下肢の変形障害

| 後遺障害 | 基準 |

|---|---|

| 7級10号 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

| 8級9号 | 一下肢に偽関節を残すもの |

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

長管骨とは人体の骨の中でも比較的長い骨のことで、下肢の長管骨には大腿骨、脛骨、腓骨があります。

脊柱の変形障害

脊柱の変形障害は、6級5号、8級相当、11級7号として後遺障害認定を受けられる可能性があります。

変形の程度や変形による運動機能への影響によって等級が決まる見通しです。

脊柱の変形障害

| 後遺障害 | 基準 |

|---|---|

| 6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |

| 8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |

| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |

脊柱の変形障害については、脊椎圧迫骨折によって脊椎がつぶされるように変形したことで生じるとされています。

脊椎圧迫骨折による認定基準は関連記事をお読みください。

機能障害|動かしづらい・動かない

機能障害とは、動かせる範囲が限られてしまう障害のことで、関節の可動域制限ともいわれます。

動かしづらさの程度によって「用を廃する」「著しい障害を残す」「障害を残す」と基準は3つです。

可動域制限について

- 用を廃する:全く動かないか、通常の可動域の10%程度以下

- 著しい障害を残す:通常の可動域の2分の1以下

- 障害を残す:通常の可動域の4分の3以下

上肢の機能障害

上肢の機能障害は、8級6号、10級10号、12級6号の認定を受けられる可能性があります。上肢の三大関節とは、肩、ひじ、手首のことです。

上肢の機能障害

| 後遺障害 | 基準 |

|---|---|

| 8級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

| 10級10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |

下肢の機能障害

下肢の機能障害は、8級7号、10級11号、12級7号の認定を受けられる可能性があります。下肢の三大関節とは、股関節、ひざ、足首のことです。

下肢の機能障害

| 後遺障害 | 基準 |

|---|---|

| 8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

| 10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |

手指・足指の機能障害

手や足の骨折により、手の指や足の指に機能障害が残ることがあります。機能障害の程度や指の本数などで後遺障害4級から14級まで、いろいろな等級認定の可能性があります。

手指・足指の機能障害

| 後遺障害 | 基準 |

|---|---|

| 4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |

| 7級7号 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの |

| 7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |

| 8級4号 | 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの |

| 9級13号 | 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの |

| 9級15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |

| 10級7号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |

| 11級9号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |

| 12級10号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |

| 12級12号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |

| 13級6号 | 一手のこ指の用を廃したもの |

| 13級10号 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用11.を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |

| 14級7号 | 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの |

| 14級8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |

可動域制限について詳しくはこちら

運動障害|背中が動かない

交通事故で脊椎を骨折した場合、脊柱に運動障害が残り、動かせる範囲が限られてしまう「可動域制限」の障害が残ることがあります。

脊柱の運動障害は後遺障害6級5号、8級2号認定の可能性があります。

脊柱の運動障害

| 後遺障害 | 基準 |

|---|---|

| 6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |

| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |

脊柱の運動障害は、脊椎圧迫骨折による影響を受けていることや、脊椎固定術がおこなわれていることなどの点で認定審査を受けることになります。

運動障害の損害賠償については関連記事でもくわしく解説しているので、参考にお読みください。

短縮障害|足が短くなった、歩きづらい

交通事故で足を骨折したことで、足の長さが短くなってしまうことがあります。下表のとおり、1センチ、3センチ、5センチと短縮した長さによって認定等級が変わるのです。

短縮障害は後遺障害8級5号、10級8号、13級8号認定の可能性があります。

短縮障害

| 後遺障害 | 基準 |

|---|---|

| 8級5号 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |

| 10級8号 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |

| 13級8号 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |

こうした短縮障害によって歩きづらい、走れないといった後遺症が残り、車椅子が必要になることもあります。

関連記事『交通事故の後遺症で走れない・歩けない。後遺障害認定から慰謝料請求まで解説』では車椅子が必要な状態になった場合の賠償問題についても解説しているので、参考にお読みください。

欠損障害│欠損してしまう

交通事故に遭い、骨折による欠損障害をおうこともあります。失った部位とその範囲に応じて、後遺障害等級は分かれます。

| 後遺障害 | 基準 |

|---|---|

| 1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |

| 1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |

| 2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |

| 2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |

| 3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |

| 4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |

| 4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |

| 4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |

| 5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |

| 5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |

| 5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |

| 6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |

| 7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |

| 7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |

| 8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの |

| 8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |

| 9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |

| 9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |

| 10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |

| 11級8号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |

| 12級9号 | 1手のこ指を失ったもの |

| 12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |

| 13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |

| 13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |

| 14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |

骨折の後遺症で慰謝料を受け取るまでの流れ

後遺症が残ったときには、後遺症に対する補償を請求する準備を始めます。後遺症に対する補償は以下の流れで請求していきましょう。

症状固定の判断を受ける

医師に症状固定と判断される

後遺障害認定の申請書類を準備する

申請方法の検討や後遺障害診断書の作成依頼をします

後遺障害認定の結果を元に慰謝料を請求する

後遺障害認定の結果が出たら、その等級を元に賠償請求をおこなう

相手の保険会社から慰謝料を受け取る

多くの交通事故は示談交渉によって慰謝料を受け取る

(1)症状固定後の判断を受ける

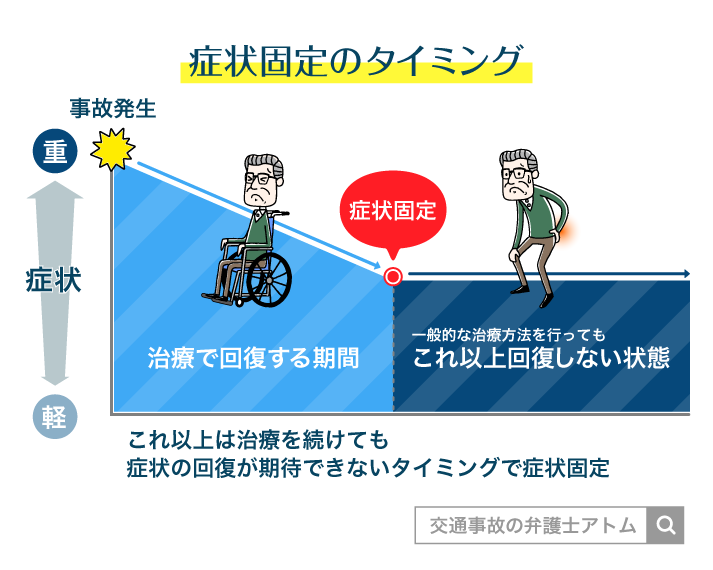

治療を続けているうちに、しだいに治療の効果が感じられなくなり、これ以上は良くも悪くもならない状態になることがあります。この状態が「症状固定」であり、後遺症が残ったという状態です。

症状固定となると、治療は終了です。

ただし後遺症が残ったというだけでは、適正な損害賠償を受け取ることは難しいとされています。

交通事故の損害賠償においては「後遺障害」と認定されることが大切です。後遺症が一定の基準を満たすときには後遺障害等級が認定され、その等級をベースに損害賠償していきます。

多くの場合、事故から6か月以上経過した後で、症状固定をむかえます。医師とよく相談して、症状固定のタイミングを見極めてください。

ボルト固定をしていると症状固定?

ネジやプレートを入れる手術をした場合には、一般的に症状固定まで時間がかかる傾向にあります。

この先抜釘する予定がある方においては、抜釘をした時点で症状固定となる点に留意しましょう。症状固定後に抜釘しても、抜釘にかかった手術費用や入院費用は請求できません。

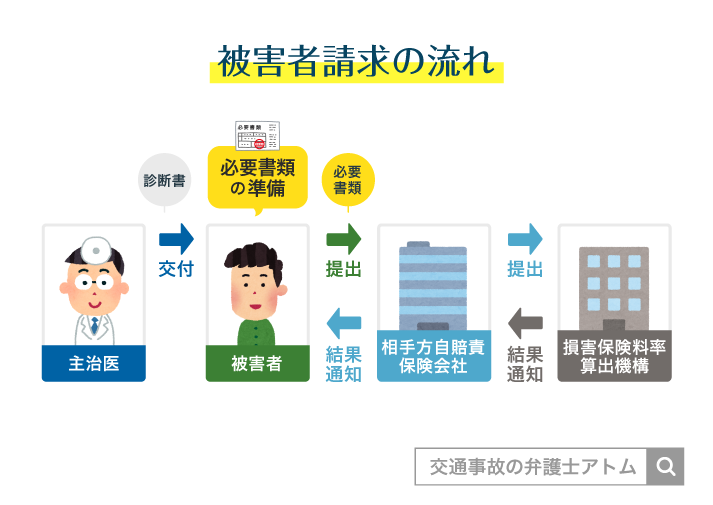

(2)後遺障害認定の申請書類を準備する

後遺障害認定を受けるためには、まずは2つの申請方法から、どちらの方法で申請するのかを決めていきましょう。申請方法によって準備すべき書類が異なるためです。

後遺障害認定2つの申請方法

- 事前認定

- 被害者請求

事前認定について

事前認定は、相手の任意保険会社に準備の大半を任せる方法です。被害者が準備する書類は後遺障害診断書のみでよく、そのほかはすべて任せることができます。

被害者にとっては手間が省けるメリットがある一方で、後遺障害認定を受けるために準備に手をかけられない点がデメリットです。

とくに、後遺障害認定の審査は原則書類のみなので、ご自身の後遺症を書類だけで示す必要があります。

被害者請求について

被害者請求は、被害者が主体的に準備を進める方法です。後遺障害診断書はもちろん、申請書を自分で書き、必要とされる書類をすべて揃えることになります。

被害者にとっては準備の手間がデメリットとなる一方で、後遺障害認定を受けるための書類の精査や追加検査を受けるといった工夫ができる点がメリットです。

骨折後の痛みやしびれ、腕が上がりづらいといった症状をいかにして書類で伝えていくかが認定のポイントになるため、被害者請求の方が後遺障害認定の可能性を高めやすいといえます。

(3)後遺障害認定の結果を元に慰謝料を請求する

後遺障害認定の結果が出たら、その等級を元に慰謝料を請求します。

後遺障害等級は14段階にわかれており、それぞれ等級ごとの慰謝料相場は110万円から2800万円です。

後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)

| 等級 | 後遺障害慰謝料の相場 |

|---|---|

| 1級・要介護 | 2800万円 |

| 2級・要介護 | 2370万円 |

| 1級 | 2800万円 |

| 2級 | 2370万円 |

| 3級 | 1990万円 |

| 4級 | 1670万円 |

| 5級 | 1400万円 |

| 6級 | 1180万円 |

| 7級 | 1000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

上表の相場額は判例をベースにしたもので、裁判所でも認められている金額です。弁護士は、この金額を元に相手の任意保険会社に請求します。

しかし、相手の任意保険会社から提示される金額はもっと低く、2分の1から3分の1程度にとどまる場合もあるため増額交渉が必要なのです。

相手の任意保険会社は少しでも低い金額で話をまとめようとしてくるため、これまでの判例を熟知し、交渉ノウハウに長けた弁護士に対応を任せることをおすすめします。

弁護士が交渉の場に出ることで、相手の任意保険会社の態度が軟化することは大いにあり得ます。

(4)相手の保険会社から慰謝料を受け取る

交通事故の賠償に関して、相手の任意保険会社と話し合いをすることを「示談」といいます。

交通事故の示談とは

交通事故の当事者同士が、裁判などの法的手続きを経ずに、双方が納得のいく形で賠償金やその他の補償内容を取り決めること

交通事故の示談交渉がまとまったら、示談金として賠償を受けます。

なお、示談が不成立となったときにはADRや調停、裁判といった別の手段をとることになります。

ただし、示談以外の選択肢をとっても、かならず被害者に有利な結果になるとは限りません。

弁護士への相談は早ければ早いほど、選択肢が広がります。交通事故の損害賠償問題を解決するための手段についても、弁護士に相談しておくとよいでしょう。

アトム法律事務所の無料相談のご案内

骨折の後遺症について最後に一言

交通事故で骨折をしてしまった場合、まずは後遺症が残らないように、治療に専念する必要があります。

しかし、どうしても後遺症が残ってしまうケースもあります。

そのような場合には、後遺障害等級認定を受けて、後遺障害に関する賠償金を請求しましょう(後遺障害慰謝料、逸失利益など)。

ただし、後遺障害認定を見据えた準備は、実は、治療中から始まっています。

画像検査(XP、CT、MRI)による器質的損傷の証明、神経学的検査、可動域制限の測定検査、骨癒合後の定期的なリハビリなど、多くのポイントがあります。

今後の流れ、骨折後の後遺症について心配をお持ちの方は、交通事故に詳しいアトムの弁護士まで一度ご相談ください。

交通事故の弁護士相談:24時間受付中

アトム法律事務所では、交通事故で骨折した方の損害賠償について無料相談をおこなっています。

例えばこんな相談も、弁護士に相談してみることで助言が受けられる可能性があります。

たとえば

- 治療費を打ち切ると言われたが、どうすればいいか。

- 治療が長引きそう…休業損害請求のサポートを受けたい。

- 相手の任意保険会社とのやり取りがストレスなので、弁護士に一任したい。

法律相談と契約は全く別です。話を聞いてみたい、セカンドオピニオンとして聞きたいという方のお問い合わせも受けています。

弁護士相談を通して「弁護士に依頼するメリットが大きい」「この弁護士に任せたい」と判断された場合には、正式な契約も検討してみてください。

お困りごとによっては、早く相談するほどメリットが大きいこともあります。下記バナーよりお気軽にお問い合わせください。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了