脊椎圧迫骨折の後遺症とは?後遺障害等級と慰謝料・認定のポイントを解説

交通事故などで脊椎圧迫骨折を負った場合、背骨の変形障害や運動障害、荷重機能障害、神経症状といった後遺症が残ることがあります。

後遺症に対して後遺障害等級が認定されると、慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。

特に、「変形障害」「運動障害」「神経症状」などの症状が残った場合には、6級〜14級の等級認定を受けられる可能性があります。

本記事では、脊椎圧迫骨折における後遺障害の等級基準や慰謝料相場、認定のポイントをわかりやすく解説します。

目次

脊椎(脊柱)圧迫骨折とは?症状や治療法

脊椎圧迫骨折とは、背骨の骨(脊椎や脊柱)が押しつぶされるように潰れてしまう骨折です。

交通事故や転倒、あるいは骨粗しょう症などによって、背骨に強い負荷がかかることで発症します。

この骨折が原因で、骨の変形が元に戻らなくなったり、神経を圧迫して手足にしびれや痛みが残ったりするケースもあります。

脊椎の圧迫骨折では、適切な治療を行っても後遺症が残るリスクがあるため注意が必要です。

実際に、以下のような後遺症が残る可能性があります。

脊椎(脊椎)圧迫骨折の後遺症

- 変形障害:背骨の一部が潰れたまま治癒し、姿勢や体のバランスに支障をきたす

- 運動障害:背中や首の可動域が制限され、曲げ伸ばしが困難になる

- 荷重機能障害:上体や腰を支える力が落ち、補装具なしでは日常動作が困難になる

- 神経症状:しびれ・慢性的な痛みなどが続く

とくに、事故などによる高エネルギー外傷では骨折の損傷範囲が広くなりやすく、後遺症のリスクも高まります。

さらに、骨粗しょう症を患っている方の場合、事故との因果関係や損傷の程度が争点になるケースも少なくありません。

また、骨折の治療には保存療法(コルセット固定など)や手術(固定術)があり、治療の方法やタイミングによっても後遺症の有無・程度に差が出ることがあります。

脊椎(脊柱)圧迫骨折の後遺症における後遺障害等級

脊椎圧迫骨折により後遺症が残った場合、それが一定の障害として認められれば、「後遺障害等級」の認定を受けられる可能性があります。

脊椎圧迫骨折による後遺症を負った場合、後遺障害等級の6級5号〜14級9号に認定される可能性があります。

後遺障害の内容ごとに認定されうる等級は以下の通りです。

脊椎圧迫骨折の後遺障害等級表

| 後遺障害 | 等級 |

|---|---|

| 変形障害 | 6級5号、8級相当、11級7号 骨折により背骨が元の形に戻らず曲がった状態 |

| 運動障害 | 6級5号、8級2号 背骨の可動域が狭まり、首や腰を自由に動かせない状態 |

| 荷重機能障害 | 6級相当、8級相当 上体や腰を支える力が大きく低下し、補装具が必要な状態 |

| 神経症状 | 12級13号、14級9号 痛み・しびれが継続する状態 |

後遺障害等級が認定されるかどうか、何級に該当するかは、次のような要素を総合的に判断されます。

- 症状固定後の残存症状

- 画像診断(X線/CT/MRI)の所見

- 脊椎固定術や装具使用の有無

- 身体機能(可動域・姿勢保持など)の状態

これらをふまえて、次章では後遺障害の種類ごとに、より詳しい認定基準や判断材料について解説します。

脊椎圧迫骨折の後遺障害(1)変形障害

脊椎圧迫骨折の後遺症として変形障害が残った場合、後遺障害6級5号、8級相当、11級7号に認定される可能性があります。

変形障害による後遺障害等級の認定基準

| 等級 | 後遺障害 |

|---|---|

| 6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |

| 8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |

| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |

変形障害とは、圧迫骨折によって脊柱の変形が起こり、そのまま症状固定となってしまった状態のことです。

6級5号の認定基準

6級5号の著しい変形とは、レントゲン・CT・MRI画像で脊椎圧迫骨折等を確認できる、次のいずれかを満たすものです。

- 2つ以上の前方の椎体の高さが著しく減少し、後弯(こうわん)が発生しているもの

- 1つ以上の椎体の前方の椎体の高さが減少し、X線写真を用いたコブ法による側弯(そくわん)度が50度以上となっているもの

脊椎は椎体(ついたい)が連なってできています。

後弯(こうわん)は脊椎の背中側が曲がる、背中が丸くなる状態、側弯(そくわん)は本来、まっすぐの腰椎が左右に曲がってしまっている状態を指します。

8級相当の認定基準

8級相当の中程度の変形はレントゲンなどで脊椎圧迫骨折等を確認できて、いずれかに該当するものです。

- 1つ以上の前方椎体高が著しく減少し、後弯が発生しているもの

- コブ法による側弯度が50度以上であるもの

あるいは、環椎(第一頚椎)または軸椎(第二頚椎)の変形・固定によって次のいずれかに該当するものも該当します。

- 60度以上の回旋位となっているもの

- 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっているもの

- 側屈位となっており、レントゲンなどによって、矯正位の頭蓋底部両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上斜位となっているもの

11級7号の認定基準

11級7号に認定されるためには、以下のいずれかの条件に該当している必要があります。

- せき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

- せき椎固定術が行われたもの(ただし、移植した骨がいずれかの脊椎に吸収された場合は認定されない)

- 3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

脊椎圧迫骨折の後遺障害(2)運動障害

脊椎圧迫骨折の後遺症として運動障害が残った場合、後遺障害6級5号または8級2号に認定される可能性があります。

運動障害による後遺障害等級の認定基準

| 等級 | 後遺障害 慰謝料額 |

|---|---|

| 6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |

| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |

運動障害とは、脊椎の圧迫骨折が原因で首や背中が曲がりにくくなり、そのまま症状固定となってしまった状態のことです。

「著しい運動障害」や「運動障害」にあたるか否かは、脊椎圧迫骨折の有無や、脊椎固定術の有無、明らかな器質的変化(変形し、元の形に戻らなくなっている状態)の有無と、その可動域の範囲を総合的に考慮して判断されます。

後遺障害6級5号の認定基準

後遺障害6級5号「脊柱に著しい運動障害」を残すものとは、以下のいずれかに該当し、強直(脊椎が固くなり、可動域制限が起こること)しているケースを指します。

- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等などが生じており、レントゲンで確認できるもの

- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術がおこなわれたもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

後遺障害8級2号の認定基準

後遺障害8級2号「脊柱に運動障害」を残すものとは、以下のいずれかにより頚椎または胸腰椎の可動域が、参考可動域角度(可動域の正常値)の2分の1以下に制限されたものを指します。

- 頚椎または胸腰椎のどちらかに脊椎圧迫骨折等が生じており、レントゲンで確認できるもの

- 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術がおこなわれたもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

また、頭蓋と上位頚椎(第一頚椎と第二頚椎)の間に著しい異常可動性が生じたケースも8級2号に該当します。

脊椎圧迫骨折の後遺障害(3)荷重機能障害

脊椎圧迫骨折の後遺症として荷重機能障害が残った場合、後遺障害6級相当、8級相当に認定される可能性があります。

荷重機能障害による後遺障害等級の認定基準

| 等級 | 後遺障害 慰謝料額 |

|---|---|

| 6級相当 | 頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの 1,180万円 |

| 8級相当 | 頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの 830万円 |

荷重機能障害とは、圧迫骨折が原因で脊椎の頭や腰を支える機能が削がれ、硬性補装具が必要になった状態のことです。

荷重機能障害は、「荷重機能の障害の原因が明らかに認められる」場合で、各等級の認定基準を満たした場合に各等級に相当すると認められます。

等級認定の前提となる「荷重機能の障害の原因が明らかに認められる」状態とは、脊椎の圧迫骨折や脱臼、筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存在することを、X線写真などで確認できる状態を指します。

上記のような器質的変化が確認できるうえで、「頚部と腰部の両方の保持が困難」な場合は6級相当に、「頚部または腰部のいずれかの保持が困難」な場合は8級相当に認定されるでしょう。

脊椎圧迫骨折の後遺障害(4)神経症状

脊椎圧迫骨折の後遺症として神経症状を負った場合、後遺障害12級13号、14級9号に認定される可能性があります。

神経症状による後遺障害等級の認定基準

| 等級 | 後遺障害 慰謝料額 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 290万円 |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 110万円 |

神経症状とは、交通事故によって痛みやしびれなどが残った状態を指します。

12級13号は、障害の存在が他覚的にわかる場合、具体的には、CTやMRIなどの画像診断でむちうち症の後遺症の存在が医学的に証明できる場合に認定されるでしょう。

また、画像検査で神経症状の存在が明らかにならなかったとしても、事故の態様、症状の変遷、神経学検査の結果などから、痛みやしびれがあることを医学的に説明できる場合には14級9号に認定されます。

脊椎圧迫骨折で後遺障害認定された裁判例

ここでは、交通事故による脊椎圧迫骨折の後遺障害が認められた裁判例を紹介します。

どのような点が考慮されて後遺障害等級が認定されたのか、参考にしてみてください。

脊椎圧迫骨折で後遺障害等級11級を認定

神戸地判平31・1・16(平成28年(ワ)121号)

凍結路面でスリップしたパトカーとの正面衝突により、被害者は軸椎骨折・両足中足骨骨折等の重傷を負った。85日間の入院治療を受け、症状固定後も脊柱変形と神経症状が残存。

被害者は、頸部回旋が参考可動域の2分の1に制限され後遺障害等級8級に該当すると主張。可動域制限の程度と後遺障害等級、逸失利益の認定が主な争点となった。

裁判所の判断

「画像上、明らかな脊椎圧迫骨折、脱臼等を残している」

神戸地判平31・1・16(平成28年(ワ)121号)

- 脊柱に変形を残すものとして後遺障害等級11級7号を認定。

- 頸部回旋の可動域制限は2分の1未満と判断し、8級該当を否定。

- 脊柱変形と神経症状の併合により労働能力20%喪失、喪失期間17年として逸失利益約800万円と算出。

後遺障害等級

併合11級

脊椎圧迫骨折で後遺障害等級8級を認定

大阪地判令1・11・20(平成30年(ワ)6534号)

被害者は自転車で帰宅中に後方から追い抜こうとした自転車と接触し、転倒。第10胸椎・第1腰椎圧迫骨折の重傷を負った。21日間入院し、症状固定時に脊柱の変形障害が残った。

椎体の前方高が著しく、脊椎の背中側に弯曲が生じたものの、自覚症状は「腰のつっぱり感」程度。後遺障害等級と損害賠償額が争点となった。

裁判所の判断

「脊柱に中程度の変形を残すもの(自賠法施行令別表二8級相当)に該当」

大阪地判令1・11・20(平成30年(ワ)6534号)

- 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後弯が生じているものとして、後遺障害等級8級相当と認定。

- 腰のつっぱり感程度では労働能力喪失なしと判断し、逸失利益を認めず。

- 被害者の過失を認め、後遺障害慰謝料は830万円を認定。

後遺障害等級

8級相当

脊椎(脊柱)圧迫骨折の後遺障害で請求できる賠償金

脊椎圧迫骨折による後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けた場合、以下のような損害について請求することが可能となります。

- 後遺障害慰謝料

後遺障害が生じたことによる精神的苦痛に対する補償 - 逸失利益

後遺障害により以前のように仕事ができなくなったことで生じる将来の減収に対する補償

それぞれの相場額や、計算方法について解説を行います。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の相場額は、認定される後遺障害等級に応じて決まります。

後遺障害等級ごとの具体的な金額は以下の通りです。

| 等級 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 6級 | 1180万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 14級 | 110万円 |

例えば同じ神経症状でも、後遺障害12級に認定されるのか、14級に認定されるのかによって相場は100万円以上も変わってきます。

適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

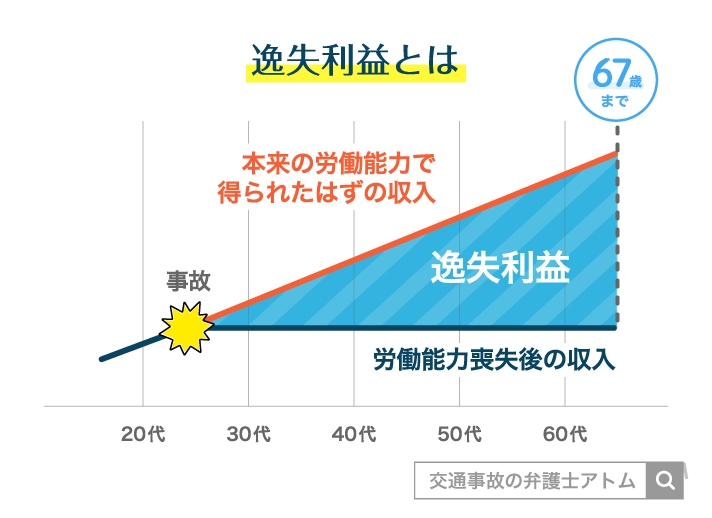

逸失利益

逸失利益とは、交通事故によって後遺障害を負うことがなければ、働いて得ることができたはずの収入に対する補償です。

逸失利益は、以下のような計算式により金額を定めます。

逸失利益の計算式

基礎年収(事故以前の年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に応じたライプニッツ係数

逸失利益は、その性質上高額な請求になることが多いので、相手側も金額について争ったり、相場よりも低い金額を提示してきたりすることもあります。

適正な金額で示談金を受け取るためにも、後遺障害認定も含めて弁護士に示談交渉を依頼することも検討してみましょう。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

後遺障害の有無に関係なく請求できる費目もある

交通事故で脊椎(脊柱)圧迫骨折を負った場合、以下の賠償金は後遺障害等級の有無に関係なく請求できます。

- 入通院慰謝料:「交通事故によるケガの治療のために入通院をおこなうこととなった」という精神的苦痛に対する賠償金

- 治療費:投薬料、手術料、車いすや歩行器といった器具・装具の費用など治療に関する費用

- 休業損害:交通事故の影響で仕事を休んだたため減った収入の補償

- その他:入通院交通費、診断書発行手数料、家屋・自転車等改造費(後遺障害に対応するための家屋のリフォーム等の費用)など

- 物損:車の修理代など

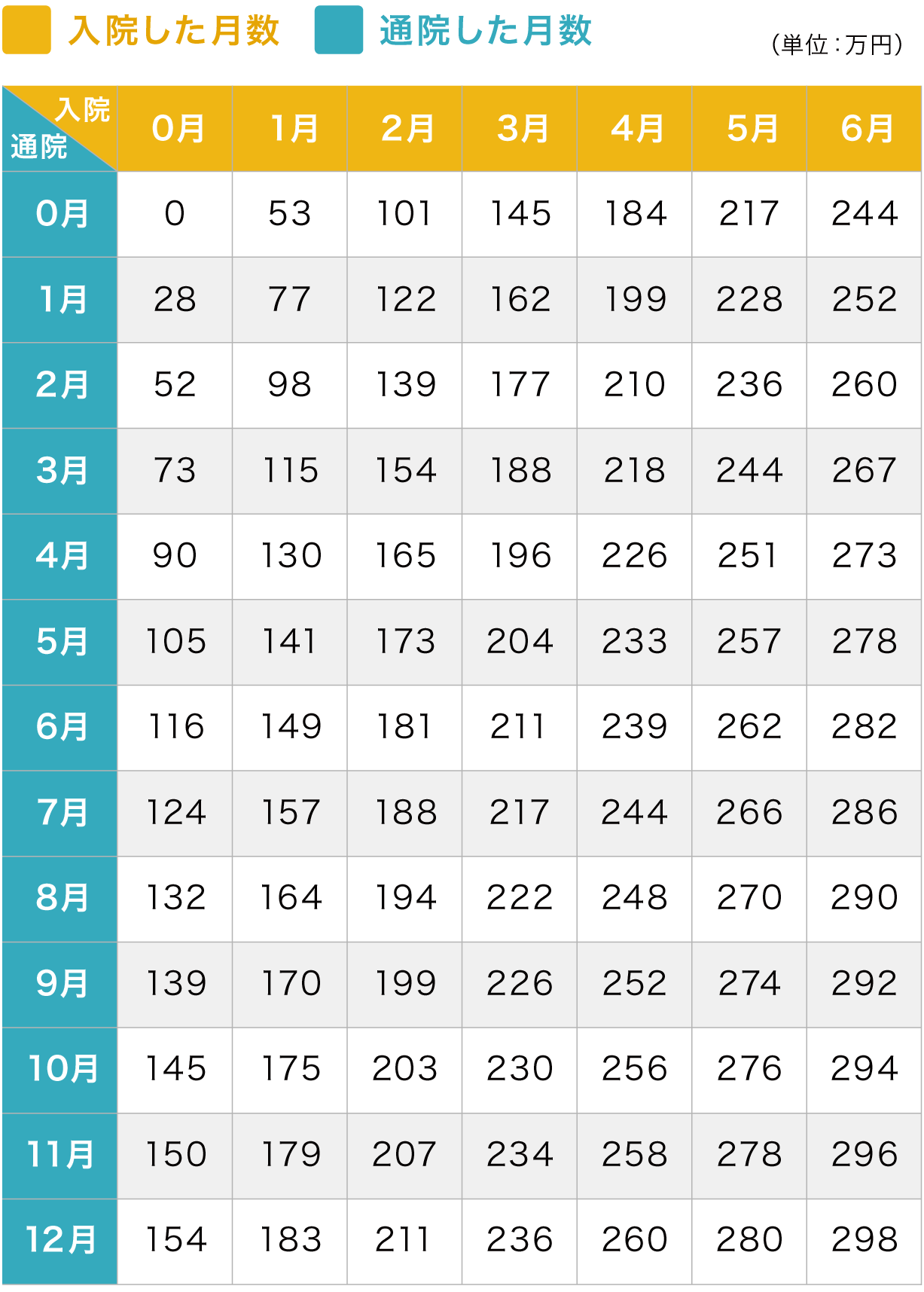

例えば入通院慰謝料の相場は、弁護士基準(訴訟で用いる計算基準)の算定表を基に計算できます。

仮に入院期間が1ヶ月、通院期間が6ヶ月とすると、1ヶ月の入院期間の縦列と6ヶ月の通院期間の横列が交差する149万円が入通院慰謝料の相場となります。

しかし、これはあくまで弁護士や裁判所が用いる基準で計算した相場であり、相手側の保険会社の提示額は相場を下回ることが考えられます。

相場の金額で慰謝料を請求するためには、相手側の任意保険会社との示談交渉が重要となります。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

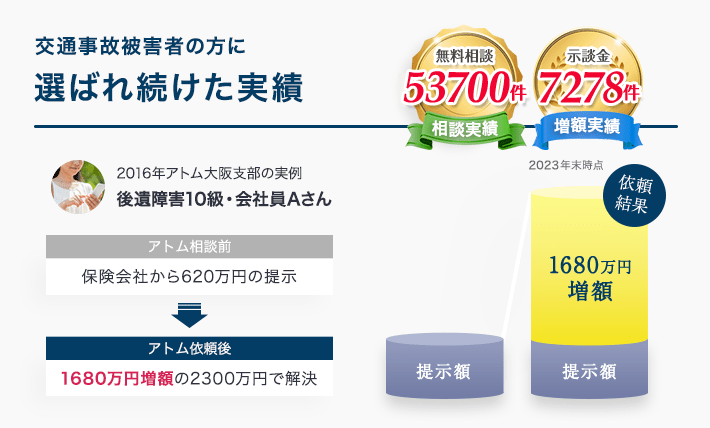

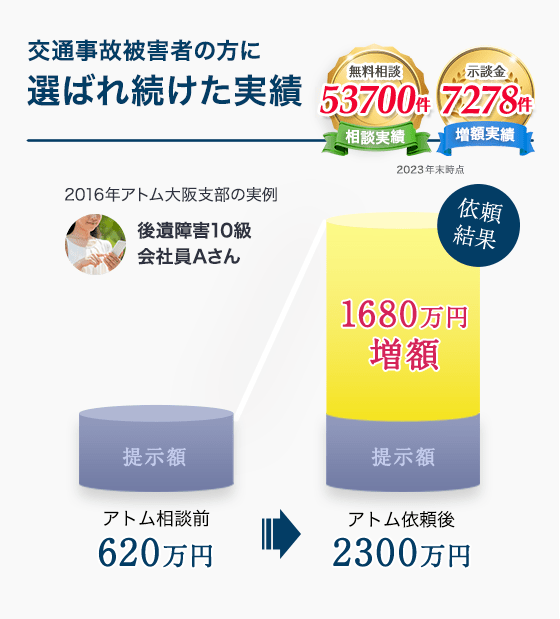

脊椎(脊柱)圧迫骨折の後遺症は弁護士に相談

後遺障害等級の認定申請は、十分な準備やノウハウが必要となります。適切な後遺障害認定を受けるには、弁護士に相談することがおすすめです。

脊椎圧迫骨折で後遺症が残った場合に弁護士に相談するメリット

交通事故によって脊椎圧迫骨折となり、後遺症が残った場合に弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得られるでしょう。

- 適切な後遺障害等級認定を受けられるようサポートしてもらえる

- 加害者側とのやり取りを行ってもらえる

- 相場の金額で示談できる可能性が高まる

弁護士にご相談いただければ、保険会社との連絡から後遺障害認定の申請手続き、示談交渉まで一任して、ご自身は治療に専念することができます。

また、後遺障害等級該当級の認定受けられる場合、請求できる金額は高額化する可能性が高いでしょう。

その分、加害者側は少しでも示談金を下げるために厳しい交渉をしてくる恐れがあるので、専門家である弁護士に示談交渉を任せるべきといえます。

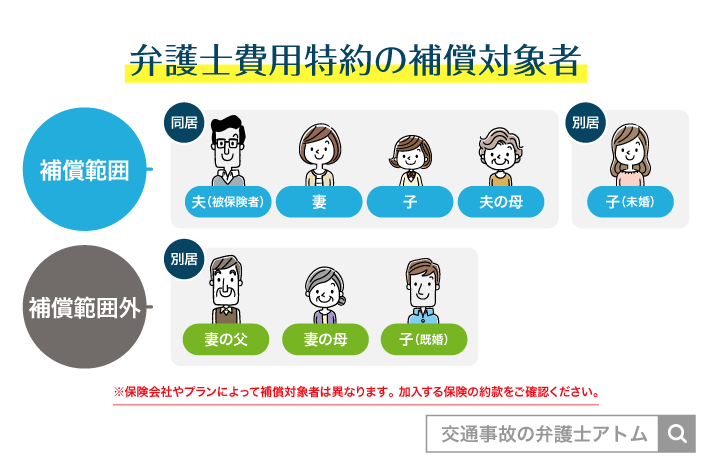

弁護士費用特約を利用して費用を抑える

弁護士に相談・依頼する際の弁護士費用の負担が気になる方は、弁護士費用特約を利用できないかどうかを確認してください。

弁護士費用特約を利用すれば、多くのケースで弁護士費用の負担なく弁護士に相談・依頼をすることができます。

弁護士費用特約を利用すると、基本的に、法律相談料10万円、弁護士費用300万円を上限として、保険会社から弁護士費用を代わりに支払ってもらえるでしょう。

弁護士費用特約の上限額内でカバーでき、被害者が自己負担なく弁護士に依頼できるケースは多いです。

また、ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険の弁護士費用特約を利用して補償を受けることもできることもあります。

無料相談をされる際には、あらかじめ弁護士費用特約が利用できそうか確認してみましょう。

脊椎圧迫骨折の後遺症の無料相談受付中

脊椎圧迫骨折の後遺症についてお悩みであれば、法律事務所の無料相談サービスを利用して弁護士に法律相談してみましょう。

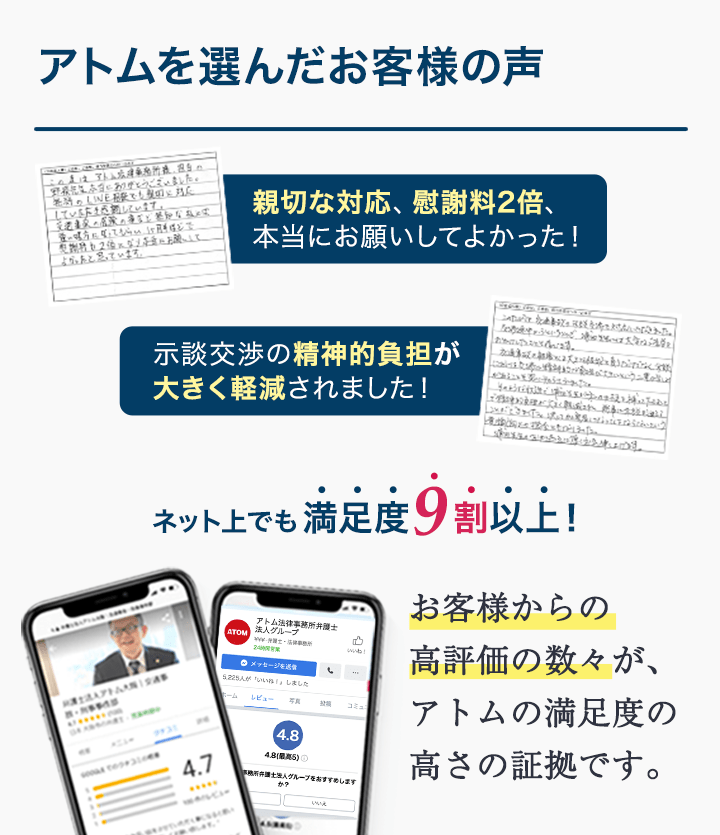

アトム法律事務所では、電話・LINE・メールにて無料相談を受け付けております。

交通事故案件の経験豊富な弁護士に無料で相談することが可能です。

法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、いつでもご連絡ください。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了