骨折のボルト固定・プレート固定による後遺障害。症状固定の時期も解説

交通事故で骨折を負って骨のずれ(転位)が生じた場合、ボルトやプレートなどの器具を体内に入れて固定するインプラント治療が行われることもあります。

骨折のボルト固定をしたことによって、あるいはボルト固定後も後遺症が残っていることを理由に、後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することが可能です。

一方で、ボルト固定後の症状固定の時期や抜釘手術をしたことによって、治療費が一部認められなかったり、後遺障害等級が認定されないといったリスクがあります。

本記事では、骨折のボルト・プレート固定により後遺障害等級の認定を受けるためのポイント、抜釘で注意すべき点などについて解説します。

目次

骨折のボルト固定・プレート固定とは?

骨折の治療方法|保存的療法と手術

交通事故による骨折の治療には、保存的療法と手術の2つの方法があります。

保存的療法とは、身体を傷つけない、出血を伴わない治療方法です。

骨折の保存的療法としては、副木(シーネ)やギブスによって骨折部位の外から固定をする治療が行われることが多いです。

軽い骨折であれば、保存的療法による固定によって治療することになります。

骨折治療のためのボルト固定とは

重い骨折の場合、ずれた骨を固定するため、手術が行われることもあります。

手術では、体内に医療器具を直接入れて固定するインプラント治療が行われます。

ボルト固定もインプラント治療のひとつです。単純に折れた骨のずれ(転位)を治したい場合に、ボルトによる固定がされることが多いです。

骨折治療のためのプレート治療とは

インプラント治療としてチタン製のプレートを直接入れて内固定する方法も行われることもあります。

板状のプレートに通したスクリュー、ねじを使って固定する方法です。

関節や関節近くに及ぶ骨折の場合に選ばれる治療方法のひとつです。

ボルトやプレートの抜釘はした方がいいか

抜釘とは、内固定手術によって体内に入れたボルトやプレートなどのインプラントを取り出すことをいいます。

抜釘を行うかどうかは、以下のようなメリットとデメリットを比較しつつ、主治医と相談して決めることとなるでしょう。

抜釘のメリット

抜釘のメリットは、以下のようなものとなります。

- インプラントを原因とする遅発性感染を予防できる

- ボルトやプレート周辺の骨が弱くなることを防げる

- 体を動かす際の違和感が消える

- 痛みや可動域が改善する可能性がある

抜釘のデメリット

抜釘のデメリットは、以下のようなものとなります。

- 再度手術を行う必要がある

- 手術が原因で合併症が引き起こさせる危険がある

- 抜釘して、半年から1年ほどは骨がもろくなってしまう

短期的には抜釘のデメリットの方が大きく、長期的にはメリットの方が大きいといえます。

骨折のボルト固定・プレート固定と症状固定時期

骨折のボルト固定・プレート固定や抜釘後に症状固定することによって、後遺障害認定の申請を行える一方で、症状固定以降の治療費の請求ができなくなります。

抜釘前に症状固定をした場合、抜釘手術の費用を請求できないおそれもあるので、いつ症状固定したかという点にも注意しましょう。

後遺障害に認定されるためには症状固定する必要がある

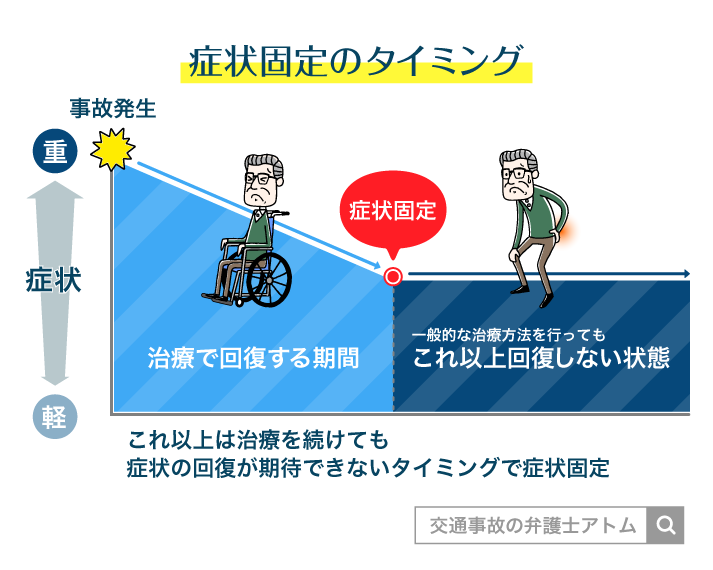

後遺障害認定を受けて後遺障害慰謝料を受け取るためには、症状固定をする必要があります。

症状固定とは、交通事故で負ったケガについて「症状は残っているものの、これ以上治療しても改善が見込めない、もとの状態に戻らない」と判断された状態のことです。

症状固定後に後遺障害認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

一方で、症状固定をすると、治療費や休業損害、入通院慰謝料など「治療に伴い生じる損害への補償」は原則として終了します。

骨折の症状固定時期

骨折の症状固定時期の目安は、6ヶ月〜1年半です。

ただし、ネジやプレートを入れる手術をすると症状固定まで時間がかかる傾向にあります。

抜釘する予定がある場合には、抜釘をした時点で症状固定することになります。

抜釘の時期は、上肢であれば術後6ヵ月~12ヶ月、下肢であれば術後12ヶ月以降となることが多いでしょう。

また、合併症のリスクやインプラント治療によっても骨癒合がされないことを考慮して抜釘がされない場合、ボルトなどを入れた段階で症状固定と診断されることもあります。

症状固定後に抜釘しても手術費用を請求できない

抜釘前に症状固定をしたことによって、相手方に抜釘手術の手術費用を請求できないおそれがあります。

症状固定は「これ以上は治療を続けても症状の回復ができないタイミング」で行われます。

理論上、症状の回復が見込めない症状固定後の治療費の支払いは、交通事故によって負った損害の補償とはいえないので、相手方に請求することが原則できません。

例外として、後遺症の悪化を防ぐために症状固定後も定期的なリハビリが必要な場合などは、症状固定後の治療費も加害者側に請求できることがあります。

しかし、基本的には症状固定後の治療費や休業による減収は補償されなくなるので、まだ治療が必要だと思うなら症状固定の時期を医師に相談すべきでしょう。

骨折のボルト固定と後遺障害|抜釘は認定に影響する

ボルト固定・プレート固定後に後遺症として偽関節や脊柱変形が残っている場合、後遺障害に認定される可能性があります。

後遺障害等級の認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができるのです。

- 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことで生じる、精神的苦痛への補償

- 後遺障害逸失利益:後遺障害が労働能力に支障をきたすことで減ってしまう、生涯収入への補償

ただし、抜釘することで症状が改善したり、抜釘したこと自体を理由に後遺障害が認定されないこともあります。

偽関節や脊柱変形により認定されうる後遺障害等級について、解説を行います。

偽関節により認められる後遺障害等級

偽関節とは、骨折箇所について癒合不全が残ったことで、本来関節がない部分に偽の関節ができてしまうことです。

偽関節が残った場合には、後遺障害7級または8級に認定される可能性があります。

偽関節の後遺障害等級

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 7級9号 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

| 7級10号 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

| 8級8号 | 一上肢に偽関節を残すもの |

| 8級9号 | 一上肢に偽関節を残すもの |

原則として常に硬性補装具を必要とする状態である場合には、7級9号や10号に認定される可能性があります。

硬性補装具とは、布ではなく金属やプラスチックでできたサポーターなどのことです。

常に硬性補装具が必要というわけではないのであれば、8級8号や9号に認定される可能性があります。

ただし、抜釘をして症状の改善がみられれば後遺障害等級が認定されないこともあります。

偽関節で請求できる後遺障害慰謝料

偽関節が後遺障害等級認定を受けた場合の後遺障害慰謝料の相場は、830万円〜1000万円です。

偽関節の後遺障害慰謝料の相場

| 等級 | 慰謝料相場 |

|---|---|

| 7級9号、7級10号 | 1,000万円 |

| 8級8号、8級9号 | 830万円 |

脊柱変形により認められる後遺障害等級

圧迫骨折や破裂骨折となった脊柱をボルトやプレートにより固定したことで脊柱変形となった場合、後遺障害11級7号に認定される可能性があります。

脊柱変形の後遺障害等級

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |

脊柱の変化が画像から確認できるものであり、脊柱をボルトやプレートによって固定した場合(脊柱固定術)、「せき柱に変形を残すもの」にあたるため、後遺障害11級7号に認定される可能性があります。

ただし、抜釘をした場合には骨折が整復されているため等級認定の条件に当てはまらないとして、後遺障害等級が認定されないおそれがあります。

脊柱変形により請求できる後遺障害慰謝料

脊柱変形の後遺障害慰謝料は、420万円です。

脊柱変形の後遺障害慰謝料の相場

| 等級 | 慰謝料相場 |

|---|---|

| 11級 | 420万円 |

関連記事

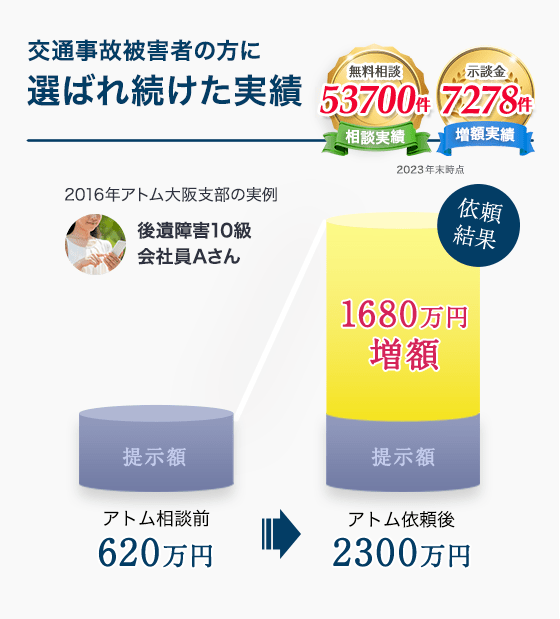

骨折のボルト固定による後遺障害は弁護士に相談

抜釘や症状固定の時期の判断はひとりでは難しい

抜釘をすべきかどうかや症状固定の時期の判断について弁護士に相談すると、損害賠償の請求の観点から適切なアドバイスを受けられます。

骨折のボルト固定やプレート固定による手術特有の問題として、抜釘をした方がいいのか、症状固定の適切な時期はいつかといった点を判断しなければいけません。

この点をおろそかにしてしまうと、いざ抜釘をしたいと決めても手術費用を相手に請求できなくなるおそれがあります。

また、後遺障害等級が認定されなくなり、結果的に慰謝料、示談金が減額される可能性もあるのです。

単に骨が癒合したから抜釘したり症状固定を受け入れることは示談交渉が不利になってしまうおそれもあり、ひとりでは判断が難しい場面も多いでしょう。

抜釘するべきか、身体的負担や医学的な見解については医師に相談できますが、適正な治療費、慰謝料の請求という点がご不安であれば弁護士に相談することができます。

後遺障害認定の手続きの経験が多くある弁護士であれば、抜釘や症状固定の時期など後遺障害認定のポイントについてアドバイスすることができます。

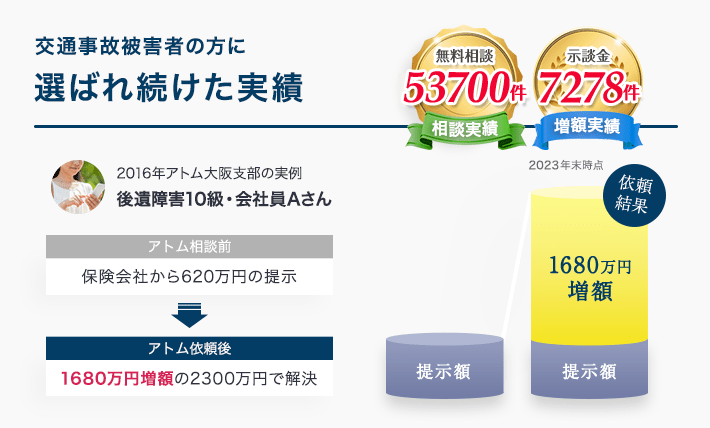

骨折のボルト固定による後遺障害を無料で相談

アトム法律事務所では、骨折のボルト固定・プレート固定による後遺障害や治療費について電話・LINEにて無料でご相談いただけます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

アトム法律事務所の特徴

- 後遺障害申請の手続きにくわしい弁護士が在籍

- 比較的軽傷から後遺障害が残る重傷まで対応

- 全国の交通事故に対応

- ご来所不要、居住地を気にせずご相談可能

- 弁護士費用は原則後払い制

- 着手金は原則ゼロ円、示談成立後の精算

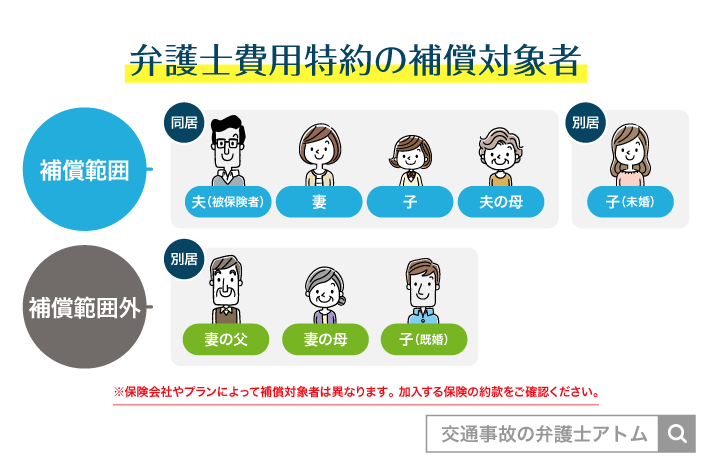

なお、弁護士費用のお問い合わせ前には「弁護士費用特約」が使えるかどうかをお確かめください。弁護士費用特約とは、被害者が加入する保険に付帯している特約です。

弁護士費用特約を使えば、保険会社が被害者の弁護士費用を支払ってくれます。法律相談料10万円、弁護士費用300万円を上限とする特約が多いです。

交通事故の弁護士費用特約の範囲内で、弁護士費用の全額をまかなえることも多いです。

弁護士費用特約は、被害者ご本人の名義だけではなく、ご家族の一定の範囲の方の名義であれば利用できる場合があります。ご家族名義の特約が適用されるかを確認してみましょう。

まずは無料の法律相談を使ってみましょう。正式な依頼とは別なので、セカンドオピニオンとしての利用も歓迎です。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了