交通事故で肩甲骨骨折の後遺症が残った!後遺障害認定できる?

この記事でわかること

交通事故で肩甲骨を骨折し、後遺症の不安がある方へ。

肩甲骨骨折の後遺症には、肩の可動域制限(運動障害)、肩甲骨の変形障害、肩の痛みやしびれ(神経障害)などがあります。

交通事故による肩甲骨骨折は、後遺障害の認定を受けることで、治療費など傷害部分の賠償金の他、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの後遺症に関する賠償金請求ができるようになります。

本記事では、交通事故で肩甲骨骨折の後遺症でお悩みの方に向け、治療法、検査法、後遺障害認定の流れ、後遺障害等級と慰謝料相場、アトムの弁護士の解決事例など、適切な補償を得るために必要な情報をご説明します。

目次

肩甲骨骨折とは?~症状・原因・治療法~

肩甲骨骨折とは?症状や原因

肩甲骨骨折は、肩甲骨が折れる外傷をいいます。肩甲骨は、背中の上部にある、左右一対の平べったい三角形の骨のことです。

肩甲骨骨折の原因

交通事故に遭い、肩や背中に強い衝撃を受けたり、転倒したりすることで、肩甲骨を骨折する可能性があります。

肩甲骨骨折の種類

肩甲骨骨折には、肩甲骨体部骨折(横骨折、縦骨折)、肩甲骨頸部骨折、肩甲骨の関節窩(かんせつか)骨折、肩甲骨烏口突起(うこうとっき)骨折などの種類があります。

肩甲骨骨折の症状

主な症状として、肩の後方部分への激しい痛み、腕を動かす際の著しい痛み、肩周辺の変色、そして肩関節の可動域制限が挙げられます。

肩甲骨骨折で併発しやすい症状

肩甲骨を骨折した場合、鎖骨骨折や肋骨骨折などを併発することも多いです。また、肩鎖靭帯の損傷や、気胸、血胸などをともなうこともあります。

肩甲骨骨折の検査・診断

肩甲骨骨折の診断については、レントゲン、CT、MRI等の画像検査をによります。

レントゲンでは骨折の有無について判断が難しいケースがあるため、正確な診断のためにはCT検査やMRI検査を行うべきです。

鎖骨骨折の症状や後遺障害等級について詳しく知りたい方は『交通事故で鎖骨骨折!慰謝料は合計いくらもらえる?相場や後遺障害等級について解説』の記事をご覧ください。

肩甲骨骨折の治療法

肩甲骨骨折の治療は主に保存療法となり、症状がひどい場合には手術療法になることがあります。

保存療法では、三角巾やバストバンドを使用して肩を固定し、安静を保ちながら骨の自然な治癒を促すのです。

通常、3週間程度の固定期間が必要とされ、その間は慎重な経過観察が行われます。

その後は温熱療法やリハビリにより、肩の動きが元に戻るよう治療を行っていくのです。

一方、骨片のずれが大きい場合や、複雑骨折の場合には手術療法が選択されます。

手術では、プレートやスクリューを用いて骨片を固定し、より確実な治癒を目指します。

手術後は、リハビリテーションを行いながら、段階的に肩の機能回復を図ることが重要です。

肩甲骨骨折の後遺症と認定される後遺障害等級

後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けることで、後遺症に関する損害賠償金を請求することが可能になります。

後遺症に関する損害賠償金には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益があります。

肩甲骨骨折の後遺症としては、肩回りの動きの制限(機能障害)、肩甲骨周りの変形(変形障害)、肩回りの痛みが消えない(神経症状)といったものが挙げられるでしょう。

肩甲骨骨折の後遺症

- 肩から肘にかけて動かしづらい(機能障害)

- 肩甲骨が変形している(変形障害)

- 肩の後ろの方が痛い(神経症状)

こうした症状がどんな後遺障害に認定されうるのかをみていきましょう。

肩甲骨骨折による機能障害と後遺障害等級

肩甲骨骨折による機能障害は、後遺障害8級6号、10級10号、12級6号と認定される可能性があります。

| 等級 | 認定要件 |

|---|---|

| 8級6号 | 「関節の用を廃したもの」 完全麻痺やケガをしていない側の肩関節と比べて可動域が10分の1以下に制限されているもの |

| 10級10号 | 「関節の機能に著しい障害を残すもの」 ケガをしていない側の肩関節と比べて、可動域が2分の1以下に制限されているもの |

| 12級6号 | 「関節の機能に障害を残すもの」 ケガをしていない側の肩関節と比べて、可動域が4分の3以下に制限されているもの |

肩の動く範囲は「可動域」といい、動かしづらい状態は「可動域制限」といいます。

肩甲骨骨折によりどの程度まで可動域制限がかかったのかで、認定される後遺障害等級が異なる点に注意してください。

可動域制限の後遺障害認定について詳しくは、『交通事故による関節可動域制限の後遺障害等級と慰謝料相場|膝・足首など【部位別に解説】』をお読みください。

肩甲骨骨折による変形障害と後遺障害等級

折れてしまった肩甲骨が交通事故前のようにはくっつかず、変形が残っていると変形障害として後遺障害12級5号に認定される可能性があります。

| 等級 | 認定要件 |

|---|---|

| 12級5号 | 肩甲骨に著しい変形を残すもの |

「著しい変形」とは裸体になった場合に目視で変形が明らかな場合のことで、レントゲン上でのみ分かる変形は該当しません。

肩甲骨骨折による神経障害と後遺障害等級

痛みやしびれといった神経症状は、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号に認定される可能性があります。

| 等級 | 認定要件 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

痛みやしびれなどの神経症状で後遺障害等級認定を受けるためには、自覚症状を主張するだけでは難しいでしょう。

肩甲骨骨折の神経症状の後遺症について、後遺障害認定を受けるポイントは、以下のようなものです。

肩甲骨骨折と12級13号

具体的にはレントゲン、CT、MRIなどの画像検査で、骨癒合の不良が認められる等の神経症状の原因が証明できれば、12級13号に認定される可能性があります。

肩甲骨骨折と14級9号

一方で、12級13号を証明できるほどの明確な画像所見がない場合でも、(1)MRI画像で一定の変性所見が認められ、(2)症状の一貫性や治療の頻度、(3)神経学的検査の結果、(4)事故態様などから総合的にみて、神経症状の存在が説明できるときは、14級9号認定の可能性があります。

複数の後遺障害がある場合の等級認定

交通事故の後遺障害が、複数ある場合、以下のような等級が認定されます。

基本の併合ルール一覧表

| 横:最も重い等級 縦:次に重い等級 | 1~5級 | 6~8級 | 9~13級 | 14級 |

|---|---|---|---|---|

| 1~5級 | 重い等級+3級 | |||

| 6~8級 | 重い等級+2級 | 重い等級+2級 | ||

| 9~13級 | 重い等級+1級 | 重い等級+1級 | 重い等級+1級 | |

| 14級 | 重い等級 | 重い等級 | 重い等級 | 14級 |

肩甲骨骨折の後遺症と後遺障害認定手続き

肩甲骨骨折による後遺症の症状が後遺障害であるとの認定を受けるためには、以下のような手続きが必要です。

症状固定の診断

症状固定とは、これ以上の治療効果が期待できない状態を指します。

この時点での障害の程度が、後遺障害等級の判断基準となるのです。

後遺障害診断書の作成

後遺症の症状や治療経過について記載した診断書となります。関節可動域の具体的な数値や、筋力低下の程度、神経症状の有無など、客観的な所見を医師に詳細に記載してもらいましょう。

後遺障害等級認定の申請

後遺障害診断書やそのほかの資料を提出し、後遺障害等級認定の申請を行います。

画像検査の結果や、日常生活における具体的な支障の程度を明確に示す医療記録といった資料が必要となってくるでしょう。

審査機関による審査がなされて結果が通知される

審査機関である損害保険料率算出機構において、後遺障害の有無や後遺障害の程度について審査がなされます。

審査結果は書面で通知され、審査結果に不服がある場合は異議申し立てが可能です。

後遺障害等級によって慰謝料額が決まります。

適切な賠償金額を受け取るためには、ご自身の後遺症について、適切な等級が認定されるように、後遺障害認定の申請をすることもポイントです。

後遺障害等級の認定申請を行う際には、専門知識が必要となってきます。

そのため、収集すべき資料の内容や、手続きの方法などについては弁護士に相談すると良いでしょう。

後遺障害等級認定の関連記事

- 後遺障害等級認定を受けるための適切な通院方法について

『交通事故の通院と後遺障害の関係|認定されるには適切な通院が必要』 - 後遺障害等級認定がなされなかった場合の対処法について

『交通事故の後遺障害等級が認定されなかった理由と防止法|結果は変えられる?』

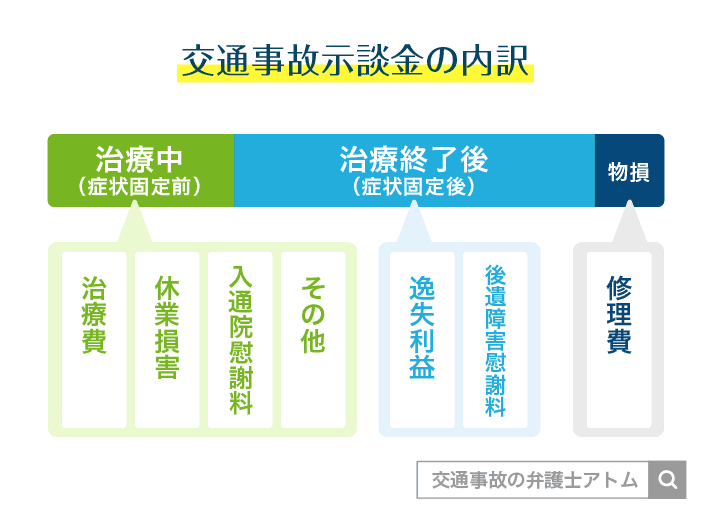

肩甲骨骨折の後遺症で請求できる慰謝料や他の損害

肩甲骨骨折の後遺症の賠償金(1)後遺障害慰謝料

後遺症の症状について後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料を請求することが可能となります。

等級ごとに、慰謝料相場があります。

慰謝料相場には、自賠責基準による相場、任意保険基準による相場、弁護士基準(裁判基準)による相場の3つがあります。

| 自賠責基準 | 国が定めた最低限の補償水準。自賠責保険の支払基準。 |

| 任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が独自に設けている基準。 |

| 弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例をベースに作られた、もっとも金額が高く、法的正当性も高い基準。裁判でも通用する水準として用いられる。 |

肩甲骨骨折において等級認定を受ける可能性がある8級、10級、12級、14級の後遺障害慰謝料の自賠責基準、弁護士基準の相場は以下の通りです。

後遺障害慰謝料相場額

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |

| 10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |

| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |

()は2020年3月31日以前の事故に対する金額

一方、加害者側は、弁護士基準の相場よりも低い金額で示談するよう交渉してくる可能性が高いことに注意してください。

自賠責基準に近い金額での提示もあり得ます。

交通事故に強い弁護士であれば、弁護士基準にしたがって、慰謝料の増額交渉をしてくれます。

肩甲骨骨折の後遺症の賠償金(2)逸失利益

肩甲骨骨折の後遺症について、後遺障害等級が認定された場合、後遺障害逸失利益の賠償請求も可能となります。

後遺障害逸失利益の賠償請求とは、後遺障害が残ったことによる生涯年収の減収分についての賠償金請求のことです。

後遺障害逸失利益の算定方法は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数となります。

このうち労働能力喪失率については、後遺障害等級に応じて、相場があります。

後遺障害逸失利益(労働能力喪失率)

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 8級 | 45% |

| 10級 | 27% |

| 12級 | 14% |

| 14級 | 5% |

肩甲骨骨折の後遺症の賠償金(3)その他の損害

交通事故により肩甲骨骨折となり、後遺障害が生じた場合には、後遺障害慰謝料・逸失利益以外にも以下のような損害を請求することが可能です。

- 治療費:治療にかかった投薬代、手術代、入院費用等

- 休業損害:治療のために仕事を休んだことで生じる減収

- 入通院慰謝料:入院や通院したことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料

- その他:入通院の際に生じた交通費、入院中の雑費等

- 逸失利益:後遺障害により生じる将来の収入の減収分

- 修理費:車や自転車の修理代。代車費用などの他の物的損害も請求可能

交通事故で肩甲骨骨折を負ったのであれば弁護士に相談を

弁護士に相談するメリット

交通事故で肩甲骨骨折を負い、後遺症が残ったのであれば、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼する主なメリットは以下の通りです。

- 相手の任意保険会社が提示する賠償金額が妥当かどうかを確認できる

- 依頼することで相手の任意保険会社とのやり取りをすべて任せられる

- 適切な後遺障害等級の認定を受けられるようサポートしてもらえる

- 相場の賠償金額で示談するよう適切に交渉してもらえる

相手方の保険会社との示談交渉を弁護士が代わりに行うことで、慰謝料をはじめとした賠償金の増額がする可能性が高まります。

その他にも、後遺障害等級の申請手続きや、慰謝料以外の損害を請求するために必要となる証拠の収集なども手伝ってもらうことで、被害者自身の負担を軽減することができるのです。

弁護士に相談・依頼する費用の負担は軽減できる

弁護士に相談や依頼する際の費用について気になっている方は、弁護士費用特約を利用できないかどうか確認してください。

弁護士費用特約とは、弁護士に相談・依頼することで生じる費用を保険会社に負担してもらえるという特約のことです。

負担額には上限がありますが、多くのケースで上限額内の負担に収まるため、弁護士費用特約を利用することで金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となります。

弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードに付帯されている場合があり、家族名義の保険であっても利用可能なケースもあります。

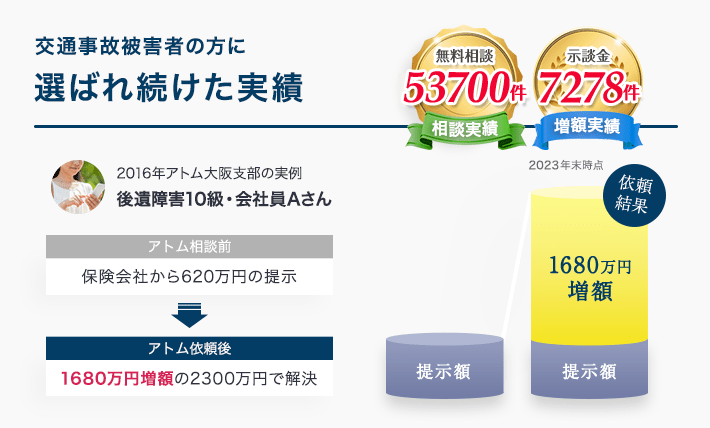

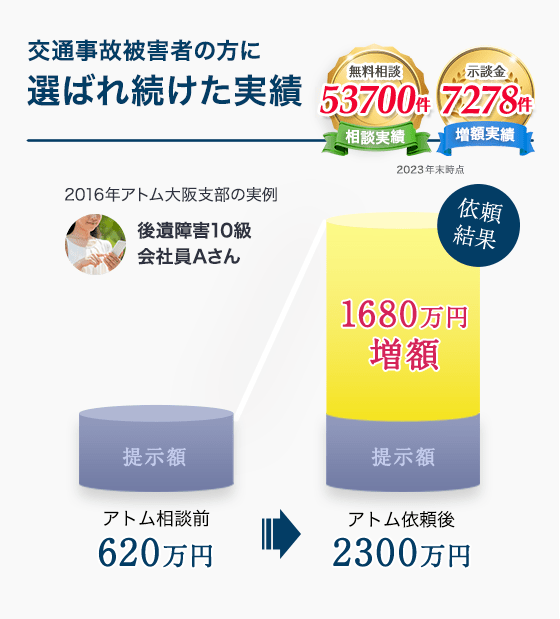

肩甲骨骨折の後遺症|アトムの解決実績

過去に、アトム法律事務所の弁護士が取り扱った肩甲骨骨折を負った交通事故の事案について、プライバシーに配慮したかたちで、ご紹介します。

肩甲骨骨折・変形、肋骨骨折で賠償金1051万円獲得

こちらの事例では、来所相談時に後遺障害等級が認定済みでしたが、後遺障害等級が上昇する可能性があったため、 弁護士が異議申し立てをおこないました。結果として、後遺障害等級12級から併合11級にアップし、1,051万円万円の賠償金を受けとることができました。

| 当初の提示額 | 0万円 |

| 増額後の金額 | 1,051万円 |

| 傷病名 | 肋骨骨折、左肩甲骨骨折、肩甲骨の変形 |

| 後遺障害等級 | 併合11級 |

肩甲骨骨折、肋骨骨折で賠償金240万円獲得

こちらの事例は、法律相談時には補償額の提示が無く、比較的軽症の事案でした。ご依頼者は、弁護士費用特約をご利用されたため、弁護士費用の負担なく、250万円の賠償金を受け取ることができました。

| 当初の提示額 | 0万円 |

| 増額後の金額 | 240万円 |

| 傷病名 | 肩甲骨骨折、肋骨骨折 |

| 後遺障害等級 | 無等級 |

肩甲骨骨折、鎖骨の変形障害で大幅増額

こちらの事例では、ご相談時点で後遺障害等級の認定はされておらず、保険会社からは21万円の示談金が提示されていました。しかし、後遺障害等級が認定される可能性があったため、弁護士が後遺症の認定手続をサポート。その結果、後遺障害12級が認定され、最終的な賠償額は当初提示額の10倍以上に増額されました。

| 当初の提示額 | 21万円 |

| 増額後の金額 | 520万円 (10倍超) |

| 傷病名 | 鎖骨の変形障害 |

| 後遺障害等級 | 12級5号 |

肩甲骨骨折の後遺症でよくある質問

Q.肩甲骨骨折の治療期間はどのくらいですか?

一般的な治療期間はおよそ3か月から6か月程度です。ただし、骨折の種類や症状の程度等によって異なります。

Q.肩甲骨骨折の手術後の注意点は?

医師の指示に従った固定期間の遵守、感染予防、過度な運動の制限などが重要です。また、適切な時期にリハビリをはじめたら、その後は、定期的に一定期間、リハビリに専念する必要があります。

Q.後遺症が残った場合、いつまでに後遺障害認定を申請すべきですか?

時効があるため、症状固定後、できるだけ早く申請することをお勧めします。肩甲骨骨折の後遺症のお悩みはアトムに相談

まとめの一言

肩甲骨骨折は、交通事故で肩や背中を強く打った場合に、負う可能性があるケガです。

肩甲骨骨折になったら、まずは、骨の癒合、癒合後のリハビリに励みます。

万一、肩が動かない、痛い、曲がったなどの後遺症が残った場合は、後遺障害認定を申請しましょう。

後遺障害認定を受けられたら、後遺障害慰謝料、逸失利益の賠償請求もできるようになります。

肩甲骨骨折の慰謝料後遺症、後遺障害認定などでお困りの場合は、交通事故に強い弁護士へのご相談もご検討ください。

アトムなら無料の法律相談が可能

アトム法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を行っています。

金銭的な負担なく、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に相談が可能です。

また、相談後に依頼となった場合でも、依頼の際に生じる着手金は原則として無料となっています。

そのため、弁護士費用特約を利用できなかったり、お手元のお金に不安がある方でも安心して依頼することが可能です。

肩甲骨骨折は、交通事故による強い衝撃で発生することが多く、適切な治療を行っても後遺症が残ることがあります。後遺症に対する補償を受けるためには、後遺障害認定の申請が必要不可欠です。

予約受付は24時間365日いつでも対応中なので、いつでもご連絡ください。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了