交通事故で鎖骨骨折!慰謝料は合計いくらもらえる?相場や後遺障害等級について解説

交通事故の衝撃で鎖骨を骨折してしまい、骨がうまくくっつかない、肩が動かしづらい、見た目が変わったなどの後遺症に悩む方は少なくありません。

鎖骨骨折は、後遺障害として認定される可能性があるケガのひとつです。

認定されれば慰謝料や逸失利益などの補償を受け取れる可能性がありますが、そのためには等級や症状の正確な理解が欠かせません。

この記事では、鎖骨骨折の後遺症と認定されうる後遺障害等級、適切な認定を受けるポイントを解説します。

慰謝料相場についても紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

鎖骨骨折した場合の慰謝料や賠償金の内訳と決まり方

交通事故で鎖骨を骨折した場合、被害者は後遺障害慰謝料をはじめ、入通院慰謝料や逸失利益など、さまざまな慰謝料・賠償金を請求できる可能性があります。

慰謝料や賠償金の算定には、自賠責基準・任意保険基準・ 弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、用いる基準によって金額に差が生じます。

特に弁護士基準は、裁判に基づく法的に適正な水準とされる基準ですが、保険会社から自発的に提示されることはほぼありません。

適正な金額を受け取るためにも、弁護士に相談したうえで進めることをおすすめします。

以下では、鎖骨骨折で請求できる主な慰謝料・賠償金の内訳を順に解説していきます。

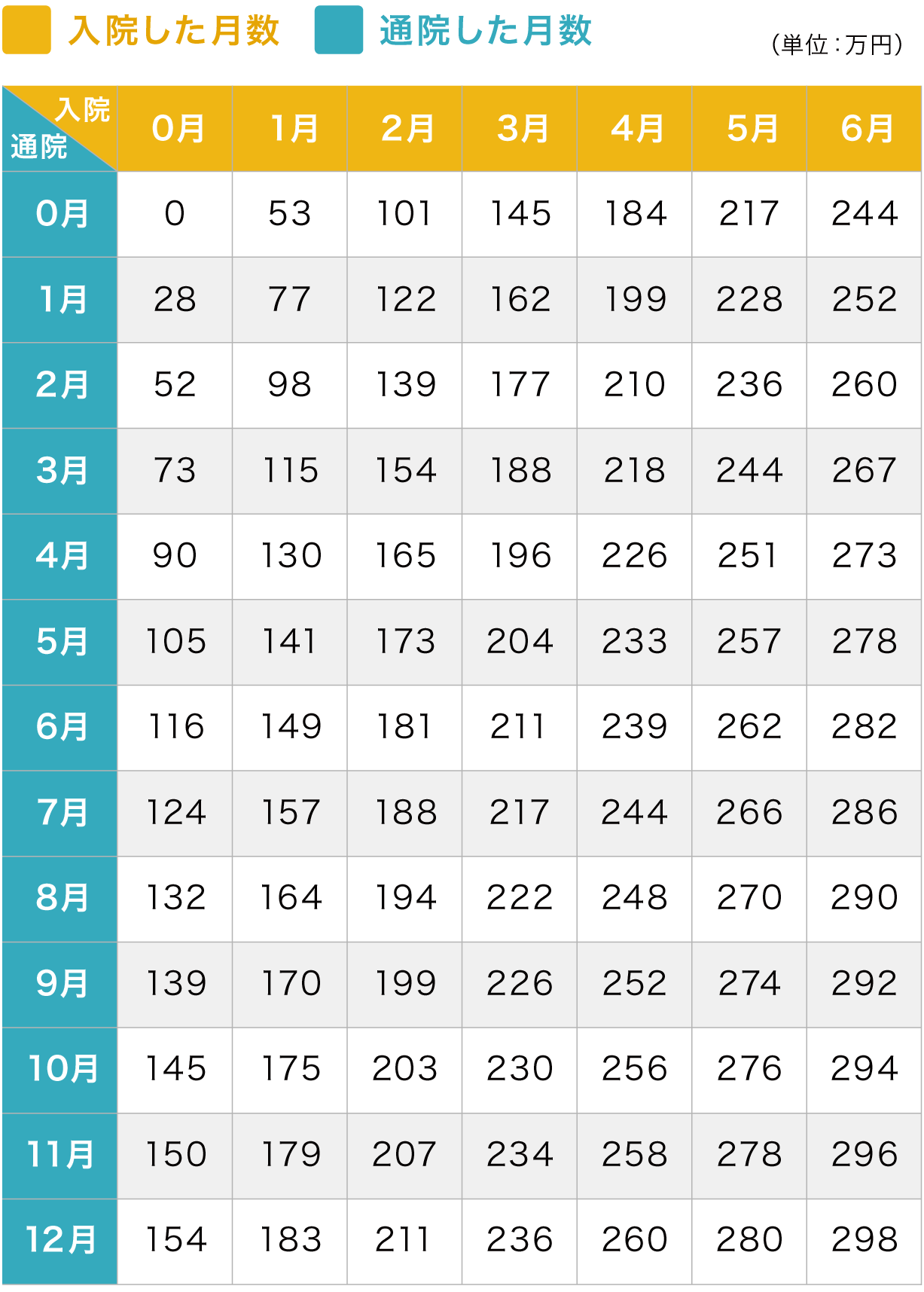

(1)入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故によるケガ・治療で受ける精神的苦痛に対する補償です。

弁護士基準では基本的に、治療期間に応じて金額が決まります。

弁護士基準での入通院慰謝料額は算定表にまとめられており、鎖骨骨折の場合に用いる重傷用の表は以下の通りです。

例えば入院3ヶ月、通院6ヶ月だった場合は、211万円が相場です。

ただし、通院頻度が低すぎる場合などは上記よりも低額になることがあります。

(2)後遺障害慰謝料

後遺障害とは、交通事故によるケガについて治療を続けても症状が改善せず、症状固定後に残ってしまった障害のことをいいます。

鎖骨骨折では、骨の変形が残る場合や、肩や腕の可動域制限、痛みやしびれなどの症状が後遺障害として問題になることがあります。

このような後遺症が後遺障害が認定された場合に支払われるのが、後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料の金額は認定される等級によって異なり、等級が重いほど高額になります。

鎖骨骨折で想定される主な後遺障害等級と、弁護士基準での慰謝料相場は以下のとおりです。

| 後遺障害等級 | 慰謝料相場(裁判基準) |

|---|---|

| 8級 | 830万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 14級 | 110万円 |

鎖骨骨折の後遺症別の等級

- 変形障害:12級

- 機能障害:8級、10級、12級

- 神経障害:12級、14級

なお、後遺障害等級の具体的な判断基準や、症状ごとの認定ポイントについては、本記事内【症状別】鎖骨骨折における後遺障害等級で詳しく解説します。

(3)逸失利益

逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られたはずの収入が減少してしまうことによる「失われた利益」を指します。

後遺障害が認定された場合には、この逸失利益も加害者側に請求できる可能性があります。

逸失利益の金額は、「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数」で計算されます。

計算方法は複雑ですが、大まかには「症状固定の年齢から67歳までの収入の〇%(労働能力喪失率分)」とお考えください。

鎖骨骨折の後遺症が該当する等級の労働能力喪失率は、以下の通りです。

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 8級 | 45% |

| 10級 | 27% |

| 12級 | 14% |

| 14級 | 5% |

ただし、実際の労働能力への影響を考慮して、労働能力喪失率は柔軟に調整されることがあります。

また、被害者の職業によっては、「症状固定の年齢から67歳まで」という期間も変動する場合があります。

後遺障害認定されたのに、逸失利益を請求できないこともある

逸失利益はすべてのケースで必ず認められるわけではありません。たとえば変形障害の場合、「見た目の問題はあっても、仕事に支障がない」と判断され、逸失利益が認められにくい傾向があります。

逸失利益の請求では、後遺障害により労働能力がどの程度下がったか、症状が収入にどう影響しているかが重要なポイントです。

このため、外見を重視する職業(モデル・接客業など)では変形障害でも逸失利益が認められる可能性がありますが、一般的なデスクワークなどでは認定を受けることが難しいでしょう。

ただし、鎖骨変形に伴って生じる痛みにより、以前のような労働を行うことが難しくなった場合には、神経症状を原因とする後遺障害の認定がなされることがあります。

具体的な等級や職業、労働内容に応じた判断が必要になるため、申請前には専門家に相談することをおすすめします。

(4)その他賠償金

交通事故で鎖骨を骨折した場合、後遺障害慰謝料や入通院慰謝料、逸失利益以外にも複数の損害項目を請求できます。

慰謝料だけでなく、治療や生活にかかった実費、将来的な収入の減少に対する補償も対象となります。

主な請求対象は以下の通りです。

- 治療費:診察料・投薬代・手術費・入院費など

- 休業損害:仕事を休んだことによる収入の減少

- 交通費:通院にかかった公共交通機関やタクシー代など

- 物的損害:車やバイク、自転車などの修理費や買い替え費用

これらの損害の請求に備え、事故後の早い段階から領収書や通院記録を保管しておくことが大切です。

また、これらの損害は加害者側の任意保険や自賠責保険から「保険金」という形で支払われるのが一般的です。

つまり、「加害者側に請求できる保険金」とは加害者側に請求する慰謝料・賠償金と同義だと考えてよいでしょう。

【症状別】鎖骨骨折における後遺障害等級

鎖骨骨折で後遺症が残った場合、その症状の内容に応じて後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。

鎖骨骨折で問題となりやすい後遺障害は、以下の3つです。

- 変形障害:骨がうまく癒合せず、変形が残る

- 機能障害:肩や腕を動かしにくくなる

- 神経症状:痛みやしびれが残る

以下では、それぞれの症状の特徴と、想定される後遺障害等級・慰謝料相場について解説します。

変形障害|骨がうまく癒合せず、変形が残る

鎖骨骨折で骨のつながり方にズレが生じた結果、鎖骨の見た目が変わってしまうことがあります。

こうした状態は「変形障害」とされ、後遺障害等級の12級5号に該当する可能性があります。

| 等級 | 認定要件 |

|---|---|

| 12級5号 | 鎖骨に著しい変形を残すもの |

12級5号に認定された場合、弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場は約290万円です。

変形障害とは、主に次のようなケースを指します。

- 鎖骨がズレたりねじれたりして、外見上明らかに変形している

- 骨折箇所がうまくくっつかず、関節のように動く(偽関節)状態になっている

とくに上半身裸の状態で変形が明確に視認できる場合は、「著しい変形を残すもの」として認定の対象になります。

ただし、レントゲン写真だけでは変形の程度を判断できないため、後遺障害認定の際には変形がわかる正面写真を添付するなど、客観的に視認できる資料の提出が重要です。

両鎖骨を写し、片方の鎖骨に変形が生じていることがわかる写真を資料とすると良いでしょう。

鎖骨偽関節と後遺障害認定

鎖骨の骨折がうまく癒合せず、骨折部が関節のように動いてしまう状態を「偽関節」と呼びます。

これは正常な骨の回復ができていないことを示すものです。

鎖骨偽関節による骨のズレや可動が明らかで、外見上も変形が認められるケースでは、変形障害として12級5号に該当する可能性があります。

さらに、偽関節では骨が関節のようにグラつくため、見た目の問題に加えて痛みが残ることも少なくありません。

医師による的確な診断と、レントゲンやCTなど偽関節の存在を明確に示す資料が必要となるため、申請前に準備を整えることが大切です。

機能障害|症状固定後も、肩や腕が動かしにくい

鎖骨骨折によって肩関節の動きが制限されると、「機能障害」として後遺障害認定されることがあります。

肩や腕が思うように動かせなくなることで、日常生活や仕事に支障が出るケースも少なくありません。

肩の可動域が制限されている場合、制限の程度に応じて、次のような後遺障害等級に該当する可能性があります。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 8級6号 | 肩関節の機能をほとんど失っている(腕がまったく上がらない) |

| 10級10号 | 健常な側と比べて可動域が2分の1以下に制限されている |

| 12級6号 | 健常な側と比べて可動域が4分の3以下に制限されている |

これらの等級に該当した場合、後遺障害慰謝料の金額は後遺障害等級に応じて異なります。

弁護士基準(裁判基準)での慰謝料相場は、目安として次のとおりです。

| 等級 | 慰謝料相場(弁護士基準) |

|---|---|

| 8級6号 | 約830万円 |

| 10級10号 | 約550万円 |

| 12級6号 | 約290万円 |

鎖骨のなかでも遠位端(肩に近い側)を骨折した鎖骨遠位端骨折では、特に肩の機能障害が後遺症として残る傾向があります。

正確な等級認定を受けるためには、治療後の可動域を適切に測定し、左右の差を医学的に証明することが重要です。

肩の可動域の測定方法

肩の可動域を測る際は、主に「屈曲・伸展」「外転・内転」「外旋・内旋」を確認します。

- 屈曲・伸展

「気をつけ」の状態から、腕を前後どれくらいあげられるかを測る - 外転・内転

腕を前方向・後ろ方向にどれくらいねじれるかを測る - 外旋・内旋

片腕を「前ならえ」のように地面と水平に前に出し、そこから左右にどれくらい動かせるかを測る

これらはあくまで医師によって正確に測るべきものです。

目安程度に自身で確認するのもよいですが、正確に後遺症の程度を知るためにはきちんと病院で測ってもらいましょう。

神経症状|痛みやしびれ、肩こりなどが慢性化する

鎖骨骨折が原因で、腕や肩まわりに痛みやしびれといった神経症状が残るケースもあります。

このような症状が続いている場合には、後遺障害の「神経症状」として認定されることがあります。

神経症状に関する認定等級は、以下の通りです。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

これらの等級に該当した場合、後遺障害慰謝料の金額は後遺障害等級に応じて異なります。

弁護士基準(裁判基準)での慰謝料相場は、目安として次のとおりです。

| 等級 | 慰謝料相場(弁護士基準) |

|---|---|

| 12級13号 | 約290万円 |

| 14級9号 | 約110万円 |

12級13号に認定されるためには、MRIなどの画像検査で異常が証明できることが求められます。

一方で14級9号は、医学的な証明が難しくても、事故の態様、治療の過程、症状の一貫性などの事実から「後遺症が残っていると推定される」場合に認められる可能性があります。

【コラム】後遺障害等級は併合する?

鎖骨骨折では、変形障害と機能障害のように、複数の後遺障害が同時に認められるケースがあります。

このような場合、それぞれの障害を個別に評価するのではなく、「併合」というルールに基づいて、等級を調整して判断されます。

たとえば、変形障害(12級5号)と機能障害(12級6号)が同時に認定された場合、併合により11級程度の等級として評価されることがあります。

ただし、併合等級は障害の内容や程度によって異なり、必ずしも一定の等級になるとは限らず、個別の事情に応じた判断がなされます。

鎖骨骨折で後遺障害認定を受ける3つのポイント

鎖骨骨折で適切な後遺障害認定を受けるには、ポイントを押さえた審査対策が必要です。

鎖骨骨折で後遺障害認定を受ける際にはどのような点を意識すればよいのか、具体的なポイントを確認していきましょう。

(1)整形外科で適切な頻度の治療を受ける

鎖骨骨折を負ったら、症状固定と診断されるまで、整形外科にて適切な頻度で治療を受けましょう。

通院頻度が低かったり、症状固定と診断される前に自己判断や保険会社からの催促で治療をやめたりしていると、後遺障害認定されにくくなるからです。理由は以下の通りです。

- 適切な頻度で症状固定まで治療を受けていれば、完治していたか後遺症がもっと軽度だった可能性がある。

- 被害者の治療の受け方に問題があったなら、残っている後遺症が完全に交通事故によるものとは言えない。

また、鎖骨骨折による痛みやしびれ、動かしにくさなどについては、整骨院での施術を受けたいと思う方もいます。

整骨院に通うことも可能ですが、必ず整形外科の医師から許可を得て、整形外科への通院と並行するようにしましょう。理由は次の通りです。

- 整骨院ばかりに通うと、整形外科の医師は治療の途中経過を把握できず、適切な後遺障害診断書を作成できない。

- 整骨院での施術は厳密には医療行為ではないため、審査機関から「医療行為ではない施術で十分だったなら、後遺障害認定するほどの症状ではない」と判断される可能性がある。

医師の指示に従った頻度で、症状固定まで継続的に整形外科に通うことは、適切な後遺障害認定を受けるための基本です。

(2)後遺症の種類に応じた検査を受ける

後遺症の存在や程度を証明するために、適切な検査を受けることも非常に重要です。

鎖骨骨折の場合、後遺症といっても変形障害・機能障害・神経障害とさまざまです。症状に応じた検査を受けましょう。具体的には次の通りです。

- 変形障害

レントゲン検査、MRI検査のほか、変形を視認できることがわかる写真を添付する - 機能障害

「屈曲・伸展」「外転・内転」「外旋・内旋」の可動域を測る - 神経障害

レントゲン検査、MRI検査、神経学的検査を受ける

神経障害の場合に受けるべき神経学的検査とは、患部に刺激を与えた際の反応を見るものです。

レントゲン検査やMRI検査ほどの強力な証拠とはなりませんが、神経学的検査から痛みやしびれがあると考えるのが妥当だと判断されれば、14級9号に認定されやすくなります。

なお、鎖骨骨折で後遺症が残った場合に受けるべき検査は、必ずしも上記の通りとは限りません。細かい症状や類似する過去の認定事例などを踏まえ、別の検査も受けるべきケースがあります。

後遺障害認定のために受けるべき検査については、審査や過去の事例に精通している弁護士にもご相談ください。

医師が治療上必要と判断する検査と、弁護士が後遺障害認定上必要と判断する検査とは違うことがあります。

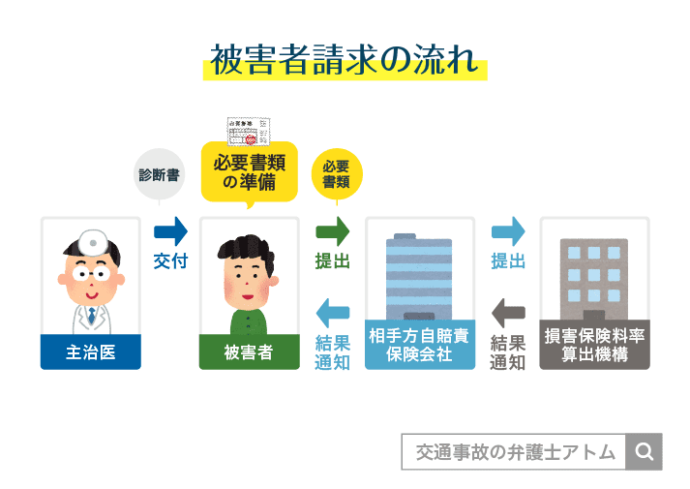

(3)被害者請求で後遺障害認定の申請をする

後遺障害認定の申請方法には、被害者請求という方法と、事前認定という方法があります。鎖骨骨折で適切な認定を受けるには、被害者請求のほうがおすすめです。

被害者請求では、必要書類はすべて被害者側で用意して、加害者側の自賠責保険会社に提出します。すると、そこから書類が審査機関にわたり、審査が行われる流れです。

すべての書類を被害者側で用意するので、提出書類をブラッシュアップしたり、必要に応じて追加書類を添付したりといった柔軟な対策が可能です。

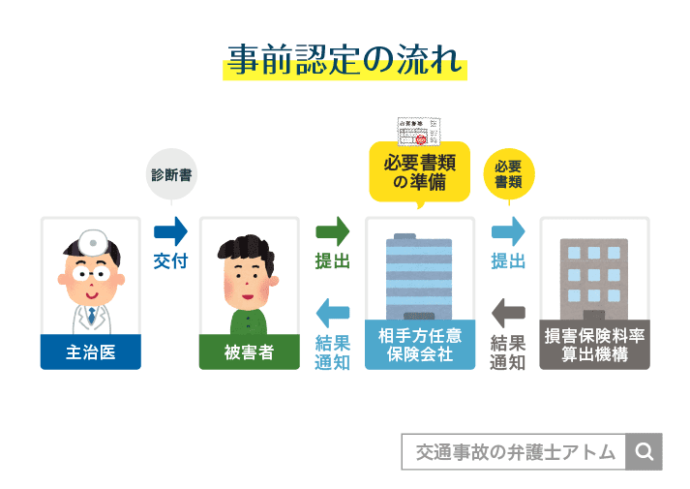

一方、事前認定とは、被害者が後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出すると、残りの書類はすべて保険会社が用意して審査機関に出してくれるものです。

ほとんどすべての書類の用意を加害者側の任意保険会社に任せるため、書類は必要最低限の種類・質になりがちです。

十分に後遺症の有無や程度などが審査機関に伝わらず、適切な後遺障害認定を受けられない可能性があります。

被害者請求での対策に自信がない方へ

「被害者請求のほうが対策がしやすいのはわかったけれど、書類のブラッシュアップや追加書類の添付なんてどうしたらいいのかわからない」「自分では対策が難しいから、事前認定でも同じでは」とお考えの方も少なくありません。

そのような場合、被害者請求での書類集めや審査対策は、弁護士に依頼できます。専門知識や類似する過去の事例をもとにした、効果的な対策が可能です。

後遺障害認定は交通事故の賠償請求に関する手続きであり、専門家は弁護士です。医師に相談しても十分なアドバイスやサポートを受けられるとは限らないため、ぜひ弁護士にご相談ください。

自動車保険などに付帯している弁護士特約を使えば、弁護士費用は保険会社に負担してもらえます。

交通事故で鎖骨骨折してしまった方の慰謝料増額事例

交通事故による鎖骨骨折では、後遺症の評価や等級認定の進め方によって受け取れる慰謝料額が大きく変わることがあります。

ここでは、アトム法律事務所が実際に取り扱った鎖骨骨折の後遺障害に関する事例の中から、慰謝料の増額等につながった解決事例をご紹介します。

解決事例①

肩の可動域制限について適切な後遺障害等級が認定された事例

診断名:鎖骨骨折

後遺障害の内容:肩関節の可動域制限(機能障害)

後遺障害等級:10級10号

信号無視のバイクに衝突されて鎖骨を骨折。

左腕の可動域制限が残り、逸失利益の算定では労働能力喪失期間が争点となった。

結果:示談金が約621万円から約2,300万円に増額。

解決事例②

バイク直進中に右折車と衝突し鎖骨骨折・感覚障害が残った事例

診断名: 鎖骨骨折

後遺障害の内容: 鎖骨部の感覚障害(神経症状)

後遺障害等級: 14級9号

バイクで直進走行中、右折してきた車と衝突し鎖骨を骨折。

骨折は癒合したものの、鎖骨周辺に感覚障害が残存し、相手方保険会社から示談金の提示を受けていた。

結果:示談金が約134万円から約273万円に増額。

解決事例③

鎖骨の見た目の変形が後遺障害として認定された事例

診断名:右鎖骨骨折

後遺障害の内容:鎖骨の変形(変形障害)および可動域制限・痛み

後遺障害等級:12級5号

仕事中、対向車がアイスバーンでスリップし正面衝突し右鎖骨骨折。治療後も変形と痛みが残存。

後遺障害診断書作成前に相談し、被害者請求を実施。

結果:後遺障害12級5号認定、示談金および自賠責保険金で約1419万円を回収。

鎖骨骨折・後遺障害に関するよくある質問

鎖骨骨折による後遺障害に関しては、「後遺障害等級はどうやって決まる?」「プレートを入れたら等級認定されるのか?」など、よくある疑問が数多く寄せられます。

ここでは、交通事故により鎖骨を骨折した方が気になりやすいポイントを、わかりやすく解説していきます。

鎖骨骨折で後遺障害認定されるためのポイントは?

交通事故で鎖骨を骨折し、後遺障害の認定を受けたい場合には、治療の進め方や診断書の内容に注意が必要です。

以下のポイントを押さえておくことで、等級認定の可能性が高まります。

(1)事故直後に整形外科を受診し、レントゲンやCTなどで骨折状況を正確に記録する

(2)骨の癒合や可動域の変化を経過観察するため、定期的に通院を継続する

(3)痛みやしびれ、肩の可動制限、骨の変形といった症状を後遺障害診断書に具体的に記載してもらう

鎖骨骨折の場合は、変形障害・機能障害・神経症状といった後遺症が残るケースが多く、検査結果や自覚症状などが適切に診断書に反映されているかが重要です。

事故直後は症状が軽く感じられても、治療を続ける中で痛みや可動域制限、骨の変形といった後遺症が明らかになるケースも少なくありません。

後遺障害認定は基本的に書類審査なので、医師だけでなく、後遺障害認定に詳しい弁護士にも診断書の内容チェックを依頼することがおすすめです。

鎖骨骨折でプレートを入れたら後遺障害になる?

鎖骨骨折でプレートを入れた場合、プレートを入れたこと自体や、プレートにより体の一部が変形したことでは後遺障害等級の認定はなされません。

ただし、手術後にプレート部分に痛みや違和感が残る場合には、神経症状として後遺障害の対象になる可能性があります。症状が続いている場合には、後遺障害診断書にその内容を具体的に記載してもらうことが重要です。

鎖骨骨折の治療法には、三角巾やクラビクルバンドで固定する保存療法に加えて、ワイヤーや金属製のプレートを使った手術もあります。骨のズレが大きい粉砕骨折や複雑骨折では、プレート手術が選択されるケースも少なくありません。

鎖骨遠位端骨折ではどんな後遺症が残りやすい?

鎖骨遠位端骨折とは、鎖骨の中でも肩に近い部分(遠位端)が骨折するケースを指します。交通事故の衝撃で発生することが多く、肩関節に近い部位のため、可動域の制限が残りやすいのが特徴です。

このような機能の制限が認められた場合、後遺障害等級としては8級6号、10級10号、12級6号のいずれかに認定される可能性があります。

また、骨折の影響でしびれや痛みが残ることもあり、この場合は神経症状として12級13号または14級9号に認定される可能性があります。

さらに、骨のつながり方に異常があり変形や偽関節が生じている場合には、変形障害として12級5号に該当することもあります。

鎖骨偽関節は後遺障害として認定される?

鎖骨骨折の治療後も骨がうまく癒合せず、偽関節の状態が残った場合には、後遺障害として認定される可能性があります。

偽骨偽関節が認められる場合、X線やCT画像で骨癒合不全が客観的に確認できるかどうかが、後遺障害認定の重要なポイントになります。

骨の連続性が失われ、変形が残っていると判断されれば、変形障害として12級5号に該当する可能性があります。

また、偽関節により肩や腕を動かす際に痛みが生じたり、力が入りにくくなったりする場合には、機能障害や神経症状として別の等級が検討されることもあります。

症状固定時には、画像所見とあわせて、日常生活や仕事への支障を後遺障害診断書に具体的に記載してもらうことが重要です。

鎖骨粉砕骨折では後遺障害が残りやすい?

鎖骨粉砕骨折は、骨が複数に砕けるように折れている状態で、比較的後遺障害が残りやすい骨折の一つといえます。

交通事故など強い衝撃によって発生することが多く、手術による固定が必要になるケースも少なくありません。

粉砕骨折の場合、治療後に鎖骨の変形や左右差が残ることがあり、変形障害として12級5号が認定される可能性があります。

また、骨折の影響で肩関節の動きが制限されると、肩の可動域制限による機能障害(8級・10級・12級など)が問題になることもあります。

さらに、骨片や手術の影響で神経が刺激され、痛みやしびれが慢性的に残る場合には、神経症状として12級13号や14級9号に該当する可能性があります。

粉砕骨折では後遺症の種類が複合的になりやすいため、症状固定前後で適切な検査を受け、後遺障害の内容を漏れなく評価してもらうことが重要です。

鎖骨骨折の賠償は弁護士に相談!保険会社との交渉で損しないために

交通事故で鎖骨を骨折した場合、後遺障害の有無にかかわらず賠償金の金額に大きな差が生まれることがあります。

とくに、後遺障害が認定されるようなケースでは、適切な等級が認められるかどうか、慰謝料や逸失利益が正しく反映されているかによって、最終的に受け取れる金額は大きく変わってきます。

ここでは、交通事故の賠償問題を弁護士に相談すべき理由や、相談時にかかる費用について詳しく解説していきます。

弁護士に相談すべき理由|慰謝料や等級認定で損しないために

鎖骨骨折による賠償問題で適正な慰謝料や保険金を受け取るためには、弁護士への相談が非常に重要です。とくに後遺障害が絡むケースでは、専門的なサポートの有無によって、受け取れる金額に大きな差が出ることがあります。

弁護士に相談・依頼することで、次のようなサポートを受けることが可能です。

- 保険会社の提示金額が妥当かどうかを見極められる

- 法的に正しい基準で慰謝料や逸失利益を増額交渉してもらえる

- 相手方との連絡や交渉をすべて任せられる

- 後遺障害等級の認定申請をサポートしてもらえる

- 治療費・休業損害など、慰謝料以外の損害も漏れなく請求できる

保険会社は、できる限り支払額を抑えようとする傾向があるため、専門家の助けを得ることで適正な補償を受けやすくなります。

無料相談のご案内|費用負担を軽くできる方法も

弁護士に相談したいと思っても、「費用が心配…」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そんな方のために、アトム法律事務所では交通事故に関する無料相談を実施しています。

また、ご自身やご家族が加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、相談・依頼にかかる費用を保険会社が負担してくれる可能性があります。補償の上限内で費用がまかなえるため実質負担ゼロで依頼できるケースも珍しくありません。

この特約は自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードに付帯していることもあります。ご自身の名義でなくても、家族名義の保険が使えるケースもあるため、一度確認してみると良いでしょう。

アトム法律事務所の無料相談は、電話やLINEで24時間365日受付中です。賠償や後遺障害に不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了