交通事故後の首の痛みはむちうち?症状・治療・慰謝料をわかりやすく解説

交通事故のあと、首や肩に痛みがある方は「むちうち」の可能性があります。

むちうちは首の筋肉や神経が傷つくことで発症し、痛みだけでなく、しびれ・頭痛・めまいなど様々な症状が出るのが特徴です。

この記事では、むちうちの症状や、適切に診察・治療を受ける方法、通院時の注意点や損害賠償のポイントなどを、分かりやすく解説します。

「この痛み、大丈夫?」「どうすればいいの?」と不安な方はぜひご覧ください。

目次

交通事故後の首の痛み、むちうちかも?症状を解説

交通事故にあったあと、「首がなんとなく痛い」「違和感がある」という方は、むちうちの可能性があります。

むちうちは事故直後には症状がはっきりしないケースも多く、「あとから痛みやめまいが出てくる」ことがよくあります。

特に以下のような症状がある場合、むちうちが疑われるため、早めに整形外科を受診することが大切です。

むちうちとは?代表的な症状例

「むちうち」とは、正式には「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」と呼ばれ、交通事故などで首が前後に強く揺さぶられることで発症するケガです。

追突時の衝撃などで首が急激に動き、首の筋肉や靭帯、神経などが損傷することで、発症します。

むちうちの代表的な症状は、首まわりの痛みだけではありません。

むちうちでは、以下のような身体の広範囲にわたる症状が現れることがあります。

【むちうちの主な症状例】

- 首や肩の痛み・重だるさ

- 首の動かしづらさ・こり

- 頭痛

- めまい・耳鳴り

- 手や腕のしびれ

- 吐き気・倦怠感・疲労感 など

特に事故直後は、アドレナリンの影響で痛みを感じにくく、症状が遅れて出てくることがよくあります。

「あとから痛みや不調が出てきた」という方も、早めの受診が大切です。

むちうちの4つのタイプと症状の違い

むちうちには大きく分けて4つのタイプがあり、それぞれ症状が異なります。

タイプによっては、しびれや耳鳴り、手足の麻痺などが出ることもあるため、注意が必要です。

むちうちの4タイプ

- 頚椎捻挫型:首の筋肉や靭帯の損傷が主な症状

- 神経根損傷型:腕や手のしびれなど、神経圧迫による症状

- バレ・リュー型:めまいや耳鳴りなど、自律神経の乱れによる症状

- 脊髄損傷型:手足の麻痺や排泄傷害など、脊髄の損傷による重度の症状

複数のタイプの症状が組み合わさって現れることもあるため、各タイプをしっかりとご確認ください。

(1)頚椎捻挫型

首の筋肉や靭帯が傷ついて炎症が起きるタイプで、全体の約8割を占めるといわれています。

首の筋肉や靭帯が急激に伸ばされることで、首に痛みや動きの不自由さ、頭痛などの症状が現れます。

事故翌日以降に痛みが強くなることが特徴ですが、ほとんどの場合は適切な治療を受けることで症状が改善していきます。

(2)神経根損傷型

事故衝撃で首の椎間板が神経を圧迫し、手や腕のしびれや力が入りにくいといった症状が出ます。

特に首を動かしたときや、咳やくしゃみをした際に症状が強くなります。手に力が入りにくくなったり、物をつかむ力が弱くなったりすることもあります。

(3)バレ・リュー型

首にある自律神経(交感神経や副交感神経)が損傷を受けることで発症します。

首の痛みに加えて、めまい、耳鳴り、頭痛、吐き気などの症状が現れます。

また、睡眠障害や集中力の低下、倦怠感といった症状を訴える方も多くいます。他のタイプの症状に比べて慢性化しやすい傾向があるため注意が必要です。

(4)脊髄損傷型

4つのタイプの中で最も重症なケースです。

事故により脊髄そのものが損傷を受けた状態で、手足の感覚異常や運動障害が起こります。

歩行が困難になったり、排尿や排便に問題が生じたりすることもあります。首だけでなく足にも症状が出る点が、他のタイプとの大きな違いです。

むちうちの診察と治療方法

むちうちの初診は整形外科が基本

むちうちが疑われる場合は、まず整形外科を受診するのが基本です。

むちうちは神経の損傷をともなうことがあり、レントゲンやMRI検査での確認が必要になるため、整骨院や接骨院ではなく、まずは整形外科での診察を受けましょう。

診察では、問診と画像検査をもとに「頚椎捻挫」などの診断名がつけられます。

また、吐き気・意識障害・激しい頭痛がある場合には、脳の異常も考えられるため、脳神経外科への紹介を受けるケースもあります。

接骨院・整骨院に通うときの注意点

むちうちの治療で接骨院・整骨院への通院を考えている方は、以下のような理由からまずは整形外科を受診してください。

接骨院・整骨院では…

- むちうちの診断に必要な検査が受けられない

- 損害賠償請求で必要な診断書が作成できない

このような理由により、加害者側への治療費・慰謝料の請求や、自身の保険への保険金請求に支障が出る可能性があります。

接骨院・整骨院での治療を希望する場合は、必ず整形外科の医師に相談し、許可を得てから通院を始めてください。

むちうちの治療方法

むちうちの治療では、手術をせずに症状の改善を目指す「保存療法」が一般的です。

保存療法

手術で体の内部にある異常を取り除くのではなく、外部からの治療で症状改善を目指す治療のこと。

主な治療の内容

- 安静の確保

- 頚椎カラー(首を固定する装具)の使用

- 消炎鎮痛剤の処方(痛みや炎症の緩和)

ただし、軽症の場合に過度な安静を続けると、筋肉や関節が硬直し、かえって症状が長引くこともあります。

そのため、医師の判断のもとで、可能な範囲で日常生活や仕事を再開していくことが勧められます。

むちうちの治療が進んだのであればリハビリを

むちうちの治療では、初期段階の痛みや炎症が落ち着いてくると、リハビリを通じて回復を目指します。

具体的なリハビリの方法は、以下の通りです。

- 温熱療法

患部を温めることで筋肉をリラックスさせる治療法です。血行が良くなることで、硬くなった筋肉がほぐれ、体の動きがスムーズになります。 - 電気療法

低周波などの電気刺激を利用して痛みを抑える治療法です。これにより、首や肩が動かしやすくなり、日常生活での動作が徐々に楽になる効果が期待されます。 - ストレッチ

首や肩を無理のない範囲で動かし、硬くなってしまった筋肉や関節の柔軟性を回復させます。 - 軽いエクササイズ

筋力を徐々に高める運動が中心となります。

むちうちの治療で知っておきたいこと

むちうちの治療期間はどのくらい?

むちうちの治療期間は、一般的に2〜3か月程度とされています。

ただし、症状の重さや治療開始のタイミングによっても大きく異なります。

治療期間の目安

- 軽症:1か月程度で改善することも

- 中等症:2〜3か月(最も多いケース)

- 重症:半年以上かかることもある

以下のようなケースでは、治療が長引く傾向にあります。

- 事故の衝撃が強かった

- 治療の開始が遅れた

- 日常生活で首に負担がかかり続けた

いずれにしても、医師の指示を守りながら、焦らず治療を続けることが大切です。

むちうちの治療で通院する頻度は?

通常、むちうちの治療では週2〜3回(1か月あたり10日前後)の通院が目安とされています。

この頻度は、医学的な効果だけでなく、保険会社による損害賠償判断にも影響する重要なポイントです。

通院頻度に関する注意点

- 通院が少なすぎると「症状が軽い」と判断されやすく、治療費が打ち切られるリスクが高まる

- 逆に過剰な通院(毎日など)は「必要性が低い」と見なされ、保険会社に疑念を持たれることも

適切な通院頻度は症状によって異なりますので、担当医とよく相談しながら決めていきましょう。医師の指示に従って計画的に通院することで、着実な回復を目指すことができます。

むちうちは放っておいても治る?

むちうちは、必ずしも放置で自然に治るとは限りません。

事故直後は症状が軽くても、時間が経つにつれて痛みや不調が強くなるケースもあります。

むちうちを放っておいた場合のリスクは以下の通りです。

症状面でのリスク

- 炎症や神経へのダメージが悪化し、慢性的な首の痛みや頭痛につながる

- 適切な治療を受けなかった場合、後遺症が残る可能性が高くなる

さらに、交通事故が原因のむち打ちでも、放置して病院に行かなかったら医師の診断書が作成されず、損害賠償の面でも以下のリスクが発生します。

賠償面でのリスク

- 物損事故で処理されている場合、人身事故に切り替えられない

- あとから治療を受けた際に治療費を支払ってもらえない

- 慰謝料や休業損害の支払いを受けられない

- 後遺症が残っても後遺障害に認定されない

交通事故に遭った場合は、たとえ首の痛みが軽微でも一度、整形外科を受診するようにしましょう。

むちうちの治療費は打ち切られやすい?

むちうちは、平均的な治療期間とされる3か月を超えると、治療費打ち切りを打診されやすい傾向にあります。

交通事故で負ったケガの治療費は、一般的に加害者側の保険会社から病院に直接支払われます。

しかし、治療期間が長引くと保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」と通知されることがあるのです。

治療費打ち切りの打診を受けても、すぐに治療を中止することは避けるべきです。治療を終えるタイミングは医師と相談して決めましょう。

治療費打ち切りの通知を受けた場合は、以下の対応を検討しましょう。

- 担当医に現在の症状と今後の治療必要性について確認する

- 医師の意見書をもとに、保険会社と治療継続の交渉を行う

- 必要な場合は弁護士に相談する

なお、過度な通院や、医師の許可のない接骨院・整骨院への通院は、治療費打ち切りの原因となりやすいので注意が必要です。

治療費打ち切りの関連記事

むちうちによる後遺症の症状とすべきこと

むちうちの後遺症による症状

むちうちは、適切な治療を受けても後遺症が残ることがあります。

後遺症として残りやすいむちうちの症状は、以下のようなものです。

- 首や肩の痛みと動きの制限

- 頭痛

- めまいや耳鳴り

- 手や腕のしびれや痛み

- 疲労感や倦怠感

これ以上治療を続けても症状が改善しないと医師が判断することを、「症状固定」といいます。

そして、症状固定と診断された段階で残存している症状を、後遺症というのです。

むちうちで後遺症が残った場合は後遺障害等級の認定を

むちうちが完治せずに後遺症が残った場合は後遺障害認定の申請が可能です。

むちうちの後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定を受けると、後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取れるようになります。

むちうちで認定される可能性がある後遺障害等級は14級9号と12級13号です。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号の「局部に神経症状を残すもの」とは、事故後から一貫した症状の継続や、神経学的所見から後遺症の存在が医学的に推定できる場合に認定されます。

さらに重い12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、CTやMRIなどの画像検査で異常が認められるなど、後遺症の存在を客観的に証明できる場合に認定される可能性があるでしょう。

後遺障害等級認定を申請手続きを適切に行うためには専門知識が必要となってくるため、弁護士に依頼することをお勧めします。

むちうちの後遺障害認定について詳しくは、『外傷性頚部症候群(むちうち)は後遺障害認定される?認定のポイントや慰謝料相場』をお読みください。

交通事故のむちうちで請求できる損害賠償金

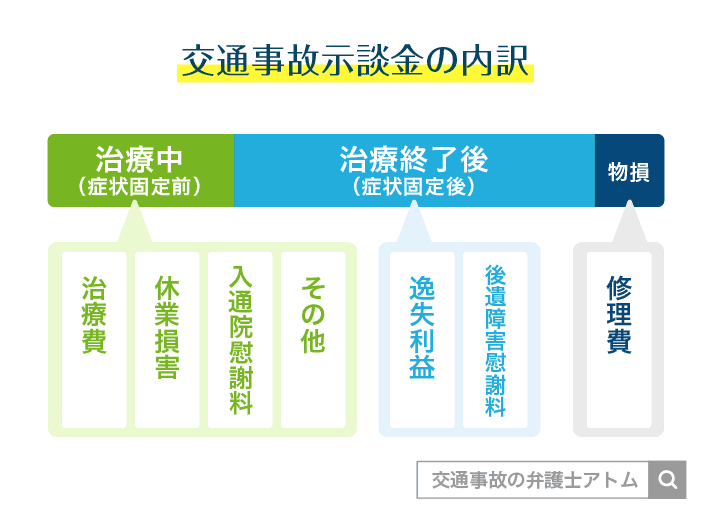

交通事故でむちうちを負った場合に、加害者側へ請求できる損害賠償金を解説します。

むちうちで請求できる損害賠償金一覧

むちうちで請求できる損害賠償金の一覧は、以下のとおりです。

- 治療費:投薬代・検査費用・入院費用など

- 休業損害:治療で仕事を休んだことによる減収の補てん

- 入通院慰謝料:ケガで入通院した精神的苦痛への補償

- その他:通院交通費や付添費用など

- 物的損害:自動車の修理代や代車費用など

また、むちうちの後遺症が後遺障害に認定された場合は、以下のような費目も請求できます。

- 後遺障害慰謝料:後遺症が残った精神的苦痛への補償

- 逸失利益:後遺症がなければ将来得られたであろう収入に対する補てん

むちうちで請求できる慰謝料相場

まずは、交通事故によるむちうちで入通院した方ならだれでも請求できる入通院慰謝料の相場です。

相場額は入通院の期間により異なります。通院期間ごとの具体的な相場額は以下の通りです。

むちうちの入通院慰謝料相場(弁護士基準)

| 通院期間 | 慰謝料相場 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 19万円 |

| 2ヶ月 | 36万円 |

| 3ヶ月 | 53万円 |

| 4ヶ月 | 67万円 |

| 5ヶ月 | 79万円 |

| 6ヶ月 | 89万円 |

※1ヶ月を30日として計算する

※症状によっては金額が増減することもある

むちうちの後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、むちうちの後遺症が後遺障害等級に認定された場合のみ請求可能です。

後遺障害慰謝料は、後遺症の症状ごとに設定されている後遺障害等級によって相場が決まっています。

むちうちの後遺症により認定される可能性のある後遺障害14級9号、または12級13号の後遺障害慰謝料相場額は以下の通りです。

むちうちの後遺障害慰謝料相場(弁護士基準)

| 後遺障害等級 | 慰謝料相場 |

|---|---|

| 14級9号 | 290万円 |

| 12級13号 | 110万円 |

むちうちの慰謝料をより詳しく知りたい方は『相手保険からむちうちの示談金をいくらもらえる?慰謝料相場を通院期間ごとに解説』をお読みください。

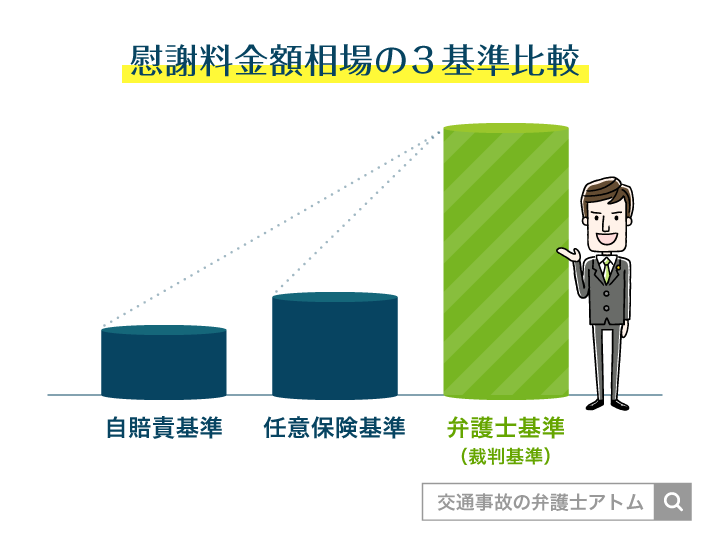

【注意】提示される示談金は低額なことが多い

通常、むちうちの治療が終わると、加害者側の任意保険会社から示談金(損害賠償金)の提示があります。

ただし、ここで提示される示談金額は、相場よりも低いことがほとんどです。

なぜ相場と金額が異なるかというと、任意保険会社は独自の算定基準で示談金額を決めているからです。算定基準には以下の3つがあります。

| 算定基準 | 解説 |

|---|---|

| 自賠責基準 | 国が定める最低限の基準 |

| 任意保険基準 | 任意保険会社ごとに定める基準 |

| 弁護士基準 | 過去の裁判結果に基づいた正当な基準 受けた被害に対する適正な金額相場 |

ただし、適正相場である「弁護士基準」に増額してほしいと、被害者自身が交渉しても叶わないことがほとんどです。

むちうちの治療が終わり、加害者側から提示された示談金額に疑問がある場合は、一度弁護士に相談してみましょう。

アトム法律事務所では無料で、弁護士基準で受け取れる金額の目安や、増額の見込みについてアドバイスを行っています。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

まとめ|交通事故のむちうち治療で迷ったら

交通事故によるむちうちは、症状の出方や回復のスピードが人によって異なるため、適切な対応がとても重要です。

放っておくと後遺症が残るケースや、通院中に保険会社とのやりとりで悩むケースも少なくありません。

症状がつらいときは無理をせず、まずは医療機関に相談しましょう。

そして、賠償や示談金について疑問が出てきたら、一人で悩まず、弁護士に相談することが大切です。

小さな違和感でも、早めに対処することで後悔のない対応につながります。

あなたの身体と生活を守るためにも、落ち着いて、必要なサポートを受けていきましょう。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了