交通事故で遷延性意識障害に。後遺障害や症状固定の注意点、慰謝料まで解説

遷延性意識障害(植物状態とも呼ばれる)は、交通事故被害者が頭を強く打ち付けるなどを原因としてなり得る後遺障害のひとつです。遷延性意識障害からの回復はむずかしく、たとえ回復できたとしても高次脳機能障害などの後遺症が残ることもあります。

遷延性意識障害の後遺症が残った場合、要介護1級1号に認定される可能性があり、慰謝料額も2,800万円と高額になるため、相手側の保険会社と金額について争うケースは多いです。

被害者の意識が戻らないことは、ご本人にとっても家族にとっても負担が重く、今後の介護や損害賠償請求についてもさらに考えていく必要があり、不安も大きいでしょう。

本記事では、遷延性意識障害の定義や症状、症状固定の時期や後遺障害の認定基準、弁護士に依頼するメリットなど、被害者の家族が知っておくべき知識について徹底解説します。

目次

交通事故による遷延性意識障害とは?

まずは、どのような状態になったら遷延性意識障害と判断されるのか、交通事故の場合何が原因となりうるのか、後遺症は残るのかといった、遷延性意識障害に関することを解説していきます。

混同されがちな閉じ込め症候群や脳死との違いも解説するので、ご確認ください。

遷延性意識障害と判断される6つの症状

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、昏睡状態に陥った後、目を開けること(開眼)はできるものの、周囲との意思疎通が困難な状態が3か月以上続く深刻な疾患です。

植物状態といわれることもあり、生命維持に必要な脳の重要な部分は完全には機能していないものの、活動を続けているため命は保たれている状態です。

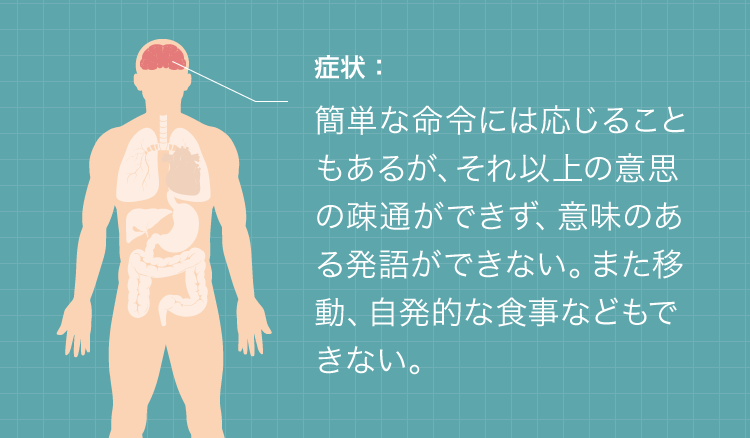

日本脳神経外科学会(1976年)の定義では、以下の6項目に該当する状態が3か月間以上継続した場合、遷延性意識障害にあたるとされています。

- 自力移動が不可能

- 自力摂食が不可能

- 便失禁・尿失禁がある

- 声を出しても意味のある発語が不可能

- 簡単な命令(眼を開く、手を握るなど)には辛うじて応じることもできるが、ほとんど意思疎通は不可能

- 眼球は動いて物を追えても認識することは不可能

遷延性意識障害は自力での呼吸が可能ですが、確実な治療法は今のところありません。脊髄後索電気刺激法や脳深部電気刺激法などの電気刺激療法の研究が進められているものの、自然治癒力に頼るしかないことがほとんどなのが現状です。

なお、自動車事故による脳損傷で重度の後遺障害が残った場合は、一定の条件に該当すれば、重度後遺障害者(遷延性意識障害者)専門の病院であるナスバ療護センターなどに入院して治療やリハビリを受けられます。

遷延性意識障害と閉じ込め症候群・脳死状態との違い

遷延性意識障害は、同じ脳に関する疾患である閉じ込め症候群や脳死状態とは違います。

【閉じ込め症候群との違い】

- 閉じ込め症候群:脳底部・脳幹が損傷している状態

- 遷延性意識障害:脳幹機能はほぼ正常に保たれている

【脳死との違い】

- 脳死

- 脳幹を含む脳すべての機能が完全に停止した状態で、現代の医学では二度と元に戻らないとされる

- 心臓や肺が動いていても意識がなく自発呼吸も行えないため、人工呼吸器を用いないと生命維持ができない

- 遷延性意識障害

- 小脳や脳幹は働いているため、自発呼吸ができるケースも多い

- 回復した事例も多く報告されている

関連記事

遷延性意識障害の原因

遷延性意識障害の原因は、頭部外傷や脳卒中(脳梗塞、脳出血)・脳挫傷などの脳損傷、低酸素脳症などにより大脳・小脳が広範囲にわたって機能しなくなり、昏睡状態に陥ることです。

交通事故の場合は頭部外傷が原因となるでしょう。

交通事故後に意識不明の状態になり、速やかに回復しなかった場合には、遷延性意識障害に至るケースが多いです。

意識不明、さらには意識障害を発症する可能性のあるその他の疾患については、以下のような関連記事もありますので、ご参考にしてください。

関連記事

遷延性意識障害は回復する?後遺症は?

遷延性意識障害の後遺症のパターン

- 遷延性意識障害が回復せず、そのまま後遺症として残る

- 遷延性意識障害は回復したが、高次脳機能障害などが後遺症として残る

※回復後、ほとんど後遺症が残らないケースもある

遷延性意識障害は、回復せずそのまま後遺症として残る場合もありますが、回復するケースもあります。

回復した場合の予後はさまざまで、後遺症が残ることもあれば、リハビリテーションの結果ほとんど後遺症が残らず、ふだんの生活に復帰できることもあります。

しかし、事故前の状態にまで回復する可能性は低く、いずれにせよ後遺症が残るケースがほとんどといわれています。

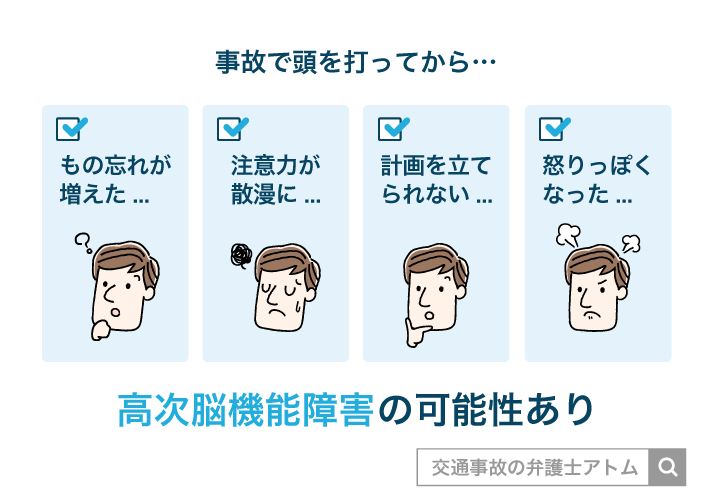

遷延性意識障害から回復した後に残る後遺症の代表的例は、「高次脳機能障害」です。

高次脳機能障害とは、病気や交通事故による脳の一部の損傷が原因となって、注意、記憶、統合などの高次脳機能に異常がみられる状態です。

外見からは分かりにくい障害であり、軽傷の場合は特に発見しにくいことも特徴のひとつです。

関連記事

交通事故での高次脳機能障害|後遺障害認定基準と慰謝料相場を解説

遷延性意識障害の主な後遺症と後遺障害等級

先述の通り、交通事故で遷延性意識障害を発症すると、そのまま遷延性意識障害が後遺症として残ったり、回復するものの高次脳機能障害が後遺症として残ったりすることがあります。

こうした後遺症が残った場合、後遺障害認定されると等級に応じた慰謝料を請求できます。

ここからは、遷延性意識障害の後遺症と、該当しうる後遺障害等級について解説します。

(1)遷延性意識障害|要介護1級1号

交通事故後に遷延性意識障害を発症し、回復することなくそのまま後遺症として残った場合、いわゆる植物状態が今後も続くことになります。

脳死とは異なり自力呼吸ができることが多いので、人工呼吸器などは不要ですが、意思疎通や身の回りのことができないため、全面的な介護が必要です。

遷延性意識障害が後遺症として残った場合、要介護1級1号に認定されるケースが多いです。後遺障害慰謝料の相場は2,800万円です。

遷延性意識障害の等級認定基準

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 要介護1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 慰謝料額2,800万円 |

「常に介護を要する」の定義は、下記のような生命維持に欠かせない身の回りの処理動作が行えないことを指します。

- 食事

- 入浴

- 用便

- 更衣

遷延性意識障害を負った被害者の家族には、大きな負担がのしかかります。その負担を軽減するためにも、相手側から適切な損害賠償金を受け取ることが重要です。

(2)高次脳機能障害|要介護1級1号〜14級9号

高次脳機能障害とは、記憶や判断、認識といった脳の機能に生じる障害です。人格面に変化が生じるケースもあり、症状は非常に多様です。

また、程度も常に介護が必要なほど重い場合もあれば、ごく近しい人でも気づかないほど軽い場合もあります。

遷延性意識障害の後遺症として高次脳機能障害が残った場合、症状の程度に応じて後遺障害要介護1級1号〜14級9号に認定される可能性があります。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 要介護1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 慰謝料額2,800万円 |

| 要介護2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 慰謝料額2,370万円 |

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 慰謝料額1,990万円 |

| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 慰謝料額1,400万円 |

| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 慰謝料額1,000万円 |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 慰謝料額690万円 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 慰謝料額290万円 |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 慰謝料額110万円 |

高次脳機能障害で後遺障害要介護1級1号〜14級9号の認定を受けた場合、後遺障害慰謝料は110万円〜2,800万円です。

高次脳機能障害については、関連記事『交通事故での高次脳機能障害|後遺障害認定基準と慰謝料相場を解説』にて詳しく解説しています。

多様な症状についても丁寧に紹介しているので、ご確認ください。

遷延性意識障害で後遺症が残ると、まず症状固定と診断される

遷延性意識障害で後遺症が残ると、医師から「症状固定」と診断されます。交通事故で遷延性意識障害になった被害者のご家族にとっては、治療を終えて本格的な介護が始まる一つの区切りとなるでしょう。

また、症状固定は慰謝料などの損害賠償請求においても区切りといえます。

症状固定とはどのようなもので、いつ頃診断されるのか、確認していきましょう。

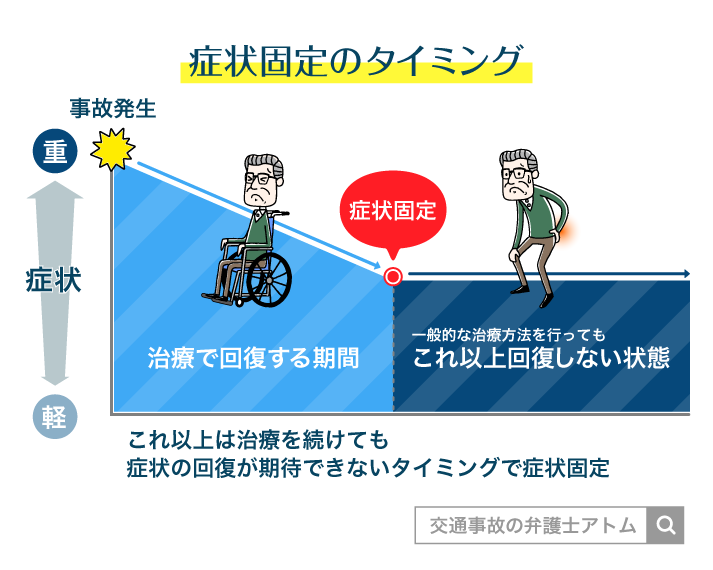

症状固定とは?

症状固定とは、「これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めない」状態になることです。症状固定を以て、後遺症が残ったということになり、基本的には治療が終了します。

ただし、症状の悪化防止・現状維持などを目的に、症状固定後でも治療やリハビリが必要と判断されれば、継続は可能です。

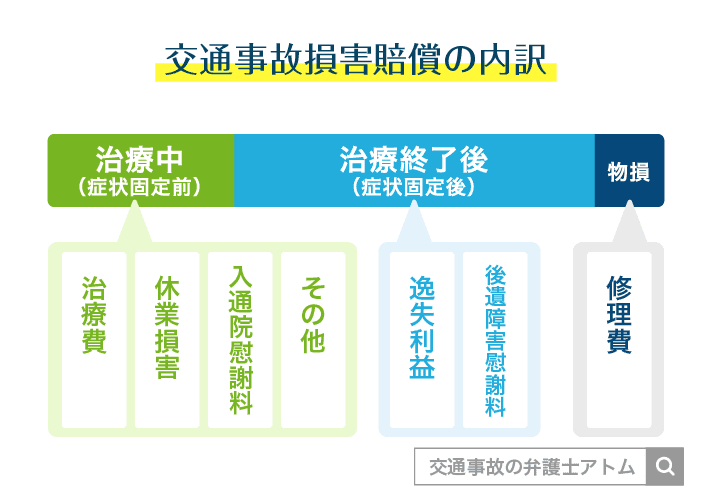

また、症状固定は「請求できる損害賠償金の費目が変わる」という意味でも一つの区切りといえます。

交通事故では、治療費や入通院期間に応じた入通院慰謝料、休業損害などを加害者側に請求できます。

しかし、症状固定後は基本的に、こうした賠償金は請求できません。

「これ以上回復の見込みはないのだから、治療の必要はなく、治療に伴う補償も必要なくなる」と判断されるためです。

その代わり、後遺障害等級の認定を受ければ、後遺障害が残ったことに対する慰謝料・賠償金の請求が可能になります。

なお、症状固定後でもこれ以上症状を悪化させないための治療・リハビリが必要な場合は、引き続き治療費などが補償される場合もあります。

注意点

加害者側の任意保険会社は、治療費や入通院慰謝料などの支払いを少なくするため、症状固定を催促してくることがあります。

しかし、症状固定のタイミングが不適切だと、十分な治療を受けられないうえ、次に解説する後遺障害認定にも悪影響が及びます。

加害者側の任意保険会社から症状固定を催促されたら、すぐに応じるのではなく医師や弁護士に相談しましょう。

遷延性意識障害における症状固定の時期

日本脳神経外科学会の定義に照らせば、遷延性意識障害は医学的に、受傷後3ヶ月で症状固定と診断できる場合もあります。

しかし、交通事故の実務上では慎重な経過観察が行われ、症状が安定する1年以上を目安に判断されることが多いです。

症状固定を判断するのは医師ですが、症状固定はのちの慰謝料請求にも影響するものなので、タイミングは慎重に判断すべきです。

症状固定のタイミングに不安がある場合は、弁護士に相談してみましょう。

また、近しいご家族だからこそ、少しずつでもまだ回復していると気づくこともあります。症状固定と判断するには早いと思う場合は、その旨を医師に相談しても問題ありません。

遷延性意識障害における症状固定後の注意点

遷延性意識障害で症状固定と診断されたら、以下の点に注意しましょう。

- 自宅/施設での介護が始まる

- 示談成立までに時間がかかり、金銭的負担が大きくなりがち

- 法定代理人・成年後見人を立てる必要がある

それぞれについて、解説していきます。

自宅/施設での介護が始まる

遷延性意識障害で症状固定と診断されたら、基本的に治療は終了となり退院です。しかし、遷延性意識障害から回復せず後遺症として残ったり、重度の高次脳機能障害が残ったりした場合は、介護が必要になります。

自宅で介護する場合は介護用ベッドなどの備品の用意や、介護に適した住宅にするためのリフォームなどが必要になる場合があるでしょう。

また、食事や排せつ、たんの吸引など、24時間体制での介護が始まります。

施設で介護する場合は、施設探しから始め、入所手続きや準備をする必要があり、入所後は担当者と連絡を取ったり適宜訪問したりすることになるでしょう。

このように、症状固定を迎えると、ご家族単位で生活スタイルが大きく変わることになります。

示談成立までに時間がかかり、金銭的負担が大きくなりがち

交通事故において、慰謝料や賠償金が支払われるのは、基本的に示談成立後です。

交通事故で遷延性意識障害を発症し、症状固定の診断を受けた場合、まずは後遺障害認定を受けてから示談交渉を始めなければなりません。

後遺障害認定にかかる時間は個々により異なり一概には言えませんが、遷延性意識障害や高次脳機能障害など重度の後遺症が残っている場合は、審査に数か月~数年かかることも珍しくありません。

その間は慰謝料や治療費、介護で必要になった費用などは回収できないため、ご家族の金銭的負担は非常に大きくなりがちです。

いざ示談交渉が始まっても、遷延性意識障害の場合は揉めるポイントが多く、示談成立まで時間がかかることもあります。

被害者が加入している保険の活用や、賠償金の一部を先に受け取れる被害者請求など、示談成立までの金銭的負担を軽減させる方法を検討することが重要です。

詳しくは弁護士まで問い合わせることをお勧めします。

法定代理人・成年後見人を立てる必要がある

症状固定後には、後遺障害認定や示談交渉といった手続きが必要です。

これらは本来、被害者本人がおこなうものです。しかし、遷延性意識障害となった被害者は、意思表示能力や判断能力が失われているため、後遺障害認定の申請や慰謝料請求ができません。

そのため、以下の形で親族などが代わりに対応をすることになります。

- 被害者が未成年:法定代理権を持つ親権者(父母)が法定代理人として対応

- 被害者が成人:成年後見人の選任をし対応

法定代理人を立てる場合は、特に手続きは不要です。一方、成年後見人を立てる場合は、家庭裁判所に「成年後見開始の審判申立て」をしなければなりません。

成年後見人を選任してもらうには一定の費用が掛かりますが、交通事故の場合、申立費用を加害者側に損害賠償請求できる可能性があります。

交通事故発生から早めのタイミングで弁護士に依頼していれば、成年後見人の選任手続きについてもサポートを受けられる可能性が高いです。

遷延性意識障害の症状固定後にすべきこと

続いて、遷延性意識障害で症状固定と診断されたあとにすべき、「後遺障害認定」と「示談交渉」について詳しく解説していきます。

(1)後遺障害認定を受ける

遷延性意識障害で後遺症が残り、症状固定と診断されても、それだけで後遺障害に対する補償を受けられるわけではありません。

後遺障害が残ったことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)や、後遺障害のせいで減ってしまう生涯収入(逸失利益)を得るには、後遺障害認定を受けることが必要です。

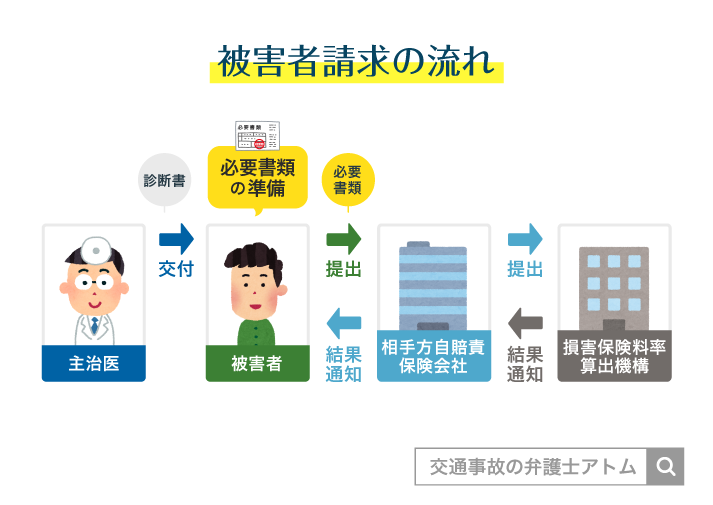

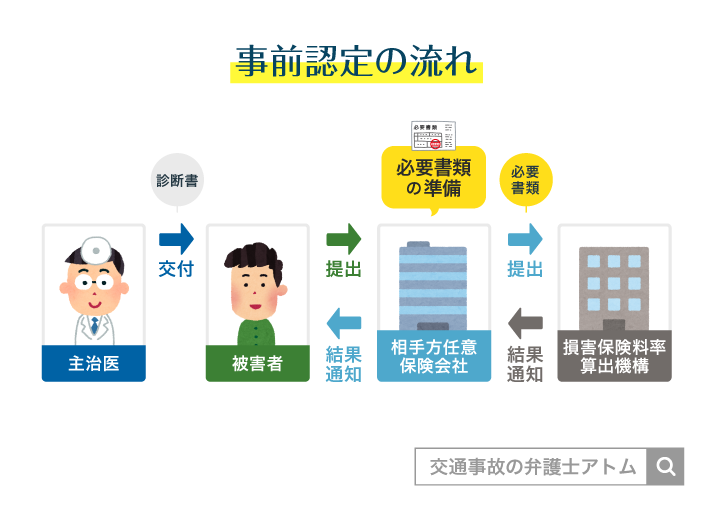

後遺障害認定では、必要書類を審査機関に提出し、審査を受ける必要があります。後遺障害等級の申請方法は、被害者請求と事前認定の2種類です。

被害者請求は、被害者側が申請の必要書類を集めたうえで、加害者側の自賠責保険会社に提出して審査を受ける方法です。

事前認定では、被害者が後遺障害診断書を用意して加害者側の任意保険会社に提出すれば、その他の必要書類は任意保険会社が用意して申請してくれます。

症状が重篤である遷延性意識障害の場合は、特に被害者側で必要な立証書類を集めて、適切な等級での認定獲得をめざせる被害者請求の方がおすすめです。

弁護士にご依頼いただければ、等級認定に必要な書類を漏れなく収集し、後遺障害申請手続きを代わりに進めます。ご自身の回復、あるいはご家族の介護に専念できるのです。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

(2)示談交渉で慰謝料などを請求する

後遺障害認定の結果が出たら、示談交渉を開始できます。

基本的には加害者側の任意保険会社が慰謝料や賠償金の金額を算定し、提示してきます。内容を確認し、交渉すべきポイントがあれば交渉しましょう。

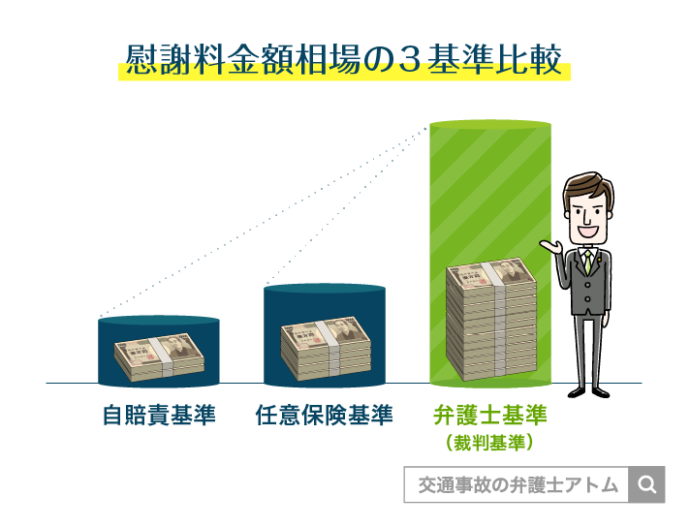

特に交渉せず合意し、示談成立とすることもできますが、加害者側が提示する慰謝料・賠償金は低く算定されていることが多いので、基本的には増額交渉が必要です。

例えば慰謝料の場合、加害者側の任意保険会社は独自の社内基準(弁護士基準)に沿って金額を計算します。

しかし、これは国が定める最低限の基準(自賠責基準)に近いことが多く、決して十分とは言えません。

被害者が本来受け取るべき金額は、弁護士基準にもとづくものです。

これは過去の判例をベースにしたもので、裁判所も用いる法的正当性の高い基準となっています。

遷延性意識障害の場合、低額に計算した慰謝料といっても、それだけを見ると高額に思えるかもしれません。

しかし、遷延性意識障害の慰謝料と考えたときには低額であることが多いので、鵜呑みにせず、一度弁護士に相談するなどして慎重に対応しましょう。

遷延性意識障害で請求できる慰謝料

交通事故で遷延性意識障害になった場合に請求できる慰謝料・賠償金には、以下のものがあります。

- 後遺障害慰謝料(後遺障害認定された場合)

- 入通院慰謝料

- 休業損害

- 逸失利益(後遺障害認定された場合)

- その他(治療費、介護費用など)

先ほど解説した弁護士基準も含め、各費目の相場を確認していきましょう。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残った精神的損害に対する賠償金です。

遷延性意識障害になって後遺障害等級の認定を受けた場合、等級に応じた金額を請求可能です。

| 等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 要介護1級1号 | 1650万円 (1600万円) | 2800万円 |

| 要介護2級1号 | 1203万円 (1163万円) | 2370万円 |

| 3級3号 | 861万円 (829万円) | 1990万円 |

| 5級2号 | 618万円 (599万円) | 1400万円 |

| 7級4号 | 419万円 (409万円) | 1000万円 |

| 9級10号 | 249万円 (245万円) | 690万円 |

| 12級13号 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 14級9号 | 32万円 (32万円) | 110万円 |

*()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

加害者側の提示額は自賠責基準に近いことが多く、弁護士基準よりも大幅に低いので、示談交渉の際には増額を求めることが非常に重要です。

しかし、弁護士基準のような高い金額の主張は簡単ではありません。法律の専門家であり、交渉のプロである弁護士を立てることをお勧めします。

被害者の親族も慰謝料請求できる場合がある

被害者の後遺障害が死亡に匹敵するほどのものであった場合、父母、配偶者、子も慰謝料を請求できる場合があります。

被害者本人と近しい親族関係にある人であれば、家族が交通事故に遭ったことで多大な精神的苦痛を受けることが考えられるからです。

その他の人でも実質的に条文上の親族と同視できる立場で、甚大な精神的苦痛を受けたといえる場合には慰謝料請求が認められることがあります。

遷延性意識障害の場合、生命は維持できていても意思疎通が難しく、全面的な介護が必要です。その分、ご家族の精神的苦痛も甚大であると考えられることから、ご家族分の慰謝料も請求できる可能性が高いです。

ただし、親族分の慰謝料請求については加害者側ともめる可能性があります。事前に弁護士に相談することがおすすめです。

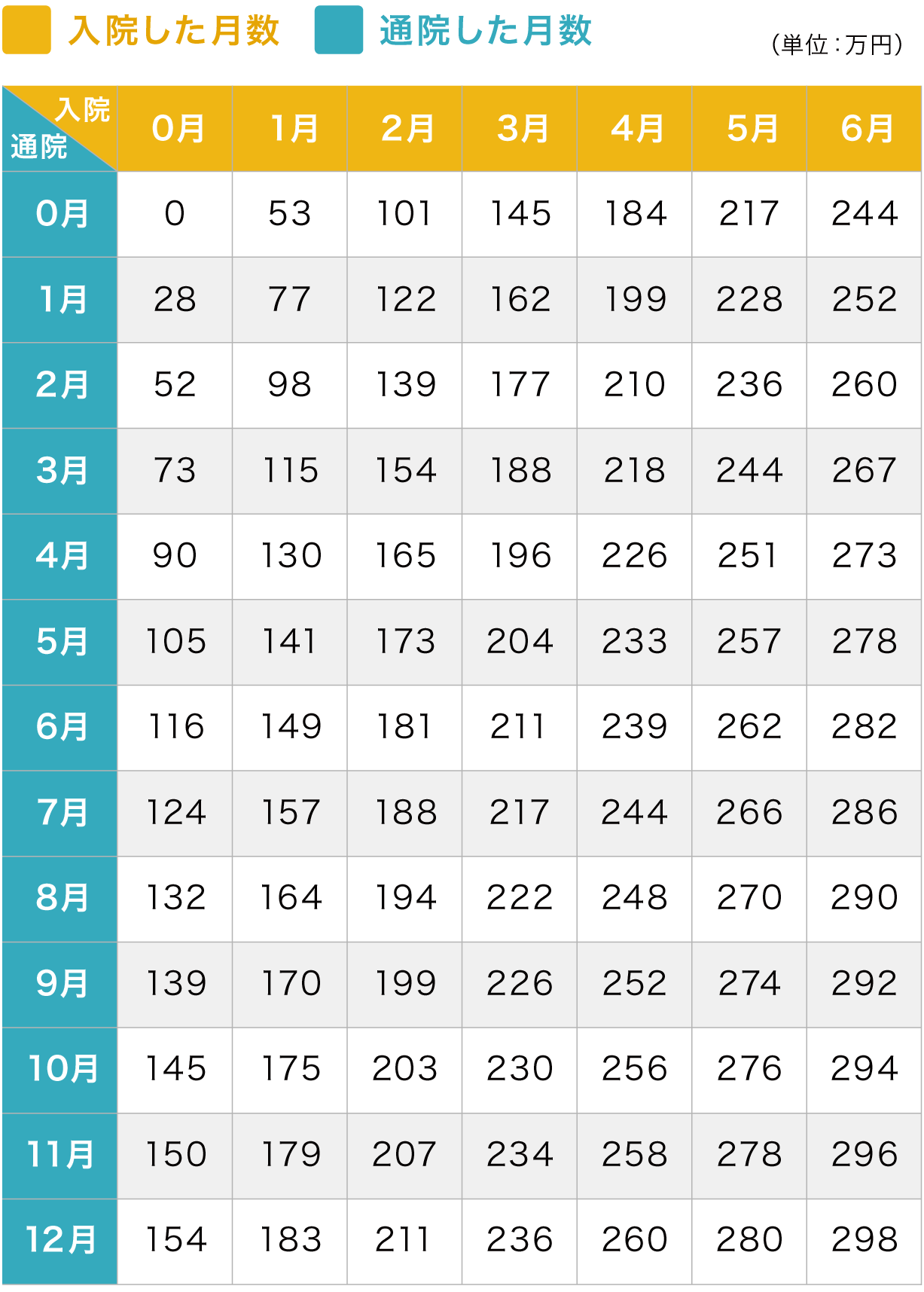

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、入院・通院を余儀なくされるケガで負った精神的損害に対する慰謝料です。後遺障害認定の有無に関係なく、下表を用いて算出した入通院慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料は、入院・通院による治療期間が長いほど高額になります。

また、通院のみで治療したケースよりも入院したケースの方が高額になります。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

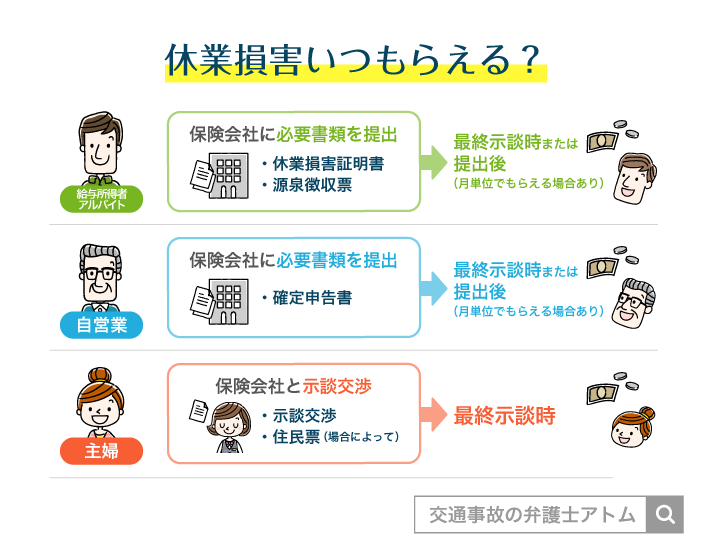

休業損害

休業損害とは、症状固定までの間に被害者が仕事を休んだことで減収した分の損害です。基本的な金額の計算方法は、以下の通りです。

休業損害=日額(事故前の収入から算出)×休業日数

ただし、収入や職業によっては、上記とは計算方法が異なる場合もあります。

職業ごとの必要書類やもらえるタイミングは下記のとおりです。

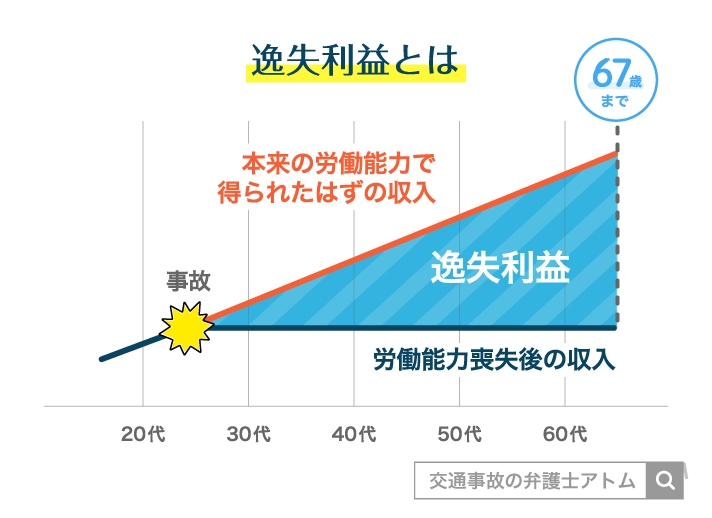

逸失利益

逸失利益とは、交通事故がなければ後遺障害なく働いて得ることができたはずの収入のことです。

逸失利益は下記の計算方法で算出されます。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

- 労働能力喪失率

後遺障害によって低下する労働能力の割合です。遷延性意識障害で要介護1級1号に認定された場合、労働を全くできなくなるので、労働能力喪失率は100%となります。 - 労働能力喪失期間

通常は67歳になるまでの期間ですが、遷延性意識障害の場合、通常より平均余命が短いと相手方が主張して、期間が争点になることもあります。 - ライプニッツ係数

将来分の減収の補償を逸失利益として一括払いをされる関係で、公平のために中間利息を控除するための数値です。

なお、遷延性意識障害の場合、加害者側が生活費控除を主張してくる場合があります。

これは本来、死亡逸失利益の計算で用いられるもので、「事故がなければ被害者が将来稼いだであろう金額(逸失利益)」から、「被害者自身が生活のために使ったであろう金額」を差し引くためのものです。

生活費控除が適用されると逸失利益が少なくなるため、お困りの場合は弁護士までご相談ください。

治療費・介護費用などその他の費目

交通事故で遷延性意識障害になった場合、以下の費目も請求できます。

- 治療費:治療のために必要となった投薬代・手術代・入院費用。入通院交通費や雑費なども併せて請求できる

- 将来介護費用:将来的にかかる介護費用

- 将来雑費:将来必要になる介護用品などの費用

- 通院交通費:通院や、通院の付き添いでかかった交通費

- 自宅改造費:介護にあたって必要な家のリフォーム費用

- 物損:交通事故によって壊れた車両や物の修理費・弁償代

特に注目すべきポイントは、介護費用や自宅改造費です。

遷延性意識障害になると患者は寝たきりの状態となるため、関節が固くならないよう定期的に動かしたり、床ずれ(褥瘡)予防の体位交換、痰の吸引、排せつの処理などを、24時間体制でしなければなりません。

家族の負担は大きく、場合によっては職業介護人を雇うこともあるでしょう。

そのため、将来介護費用として以下の金額を請求できます。

| 介護人 | 将来介護費 |

|---|---|

| 職業付添人 | 実費全額 |

| 近親者付添人 | 日額8000円(平均余命まで) |

※常時介護の場合

また、介護に伴い、おむつや介護ベッドをはじめとした介護用品などにかかる雑費も発生します。在宅介護のために家のリフォームが必要になることもあるでしょう。

こうした費用も加害者側にしっかり請求することが重要です。

ただし、請求の時点では将来的にどの程度の費用がかかるのか、試算でしかわかりません。そのため、加害者側ともめる可能性があります。

介護関連の補償までしっかり受けられるよう、事前に弁護士に相談することが重要です。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

遷延性意識障害の慰謝料請求における注意点

遷延性意識障害の慰謝料請求では、以下の点に注意する必要があります。

- 被害者本人の証言が難しく、交渉で不利になり勝ち

- 平均余命や介護費用などの試算で揉めがち

それぞれについて解説します。

被害者本人の証言が難しく、交渉で不利になりがち

交通事故で被害者が遷延性意識障害を発症し、後遺症が残った場合、被害者自身では事故時の状況などを主張できないことが多いです。

事故時にご家族などが居合わせていなかった場合は特に、事故発生時のことを「当事者」として知っており、主張できる人が被害者側にはいないということになります。

そのため、加害者側に比べて事故時の状況などに関する主張の説得力が低いと判断されやすくなります。

すると、例えば過失割合が加害者側の主張に沿って決定されてしまい、慰謝料や損害賠償金が大幅に減額されてしまうなど、不利な立場になりがちです。

【過失割合が慰謝料・賠償金の減額につながる理由】

過失割合は、事故発生の責任が当事者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。

自身についた過失割合分、受け取れる慰謝料・賠償金が減額されます。これを「過失相殺」といいます。

事故時のことを直接的には知らず、なおかつ示談交渉に慣れていないご家族が対応するのは難しいと言わざるを得ません。

適切な慰謝料・賠償金額を得るために、交渉は弁護士に任せることがお勧めです。

被害者ご本人やご家族の保険に弁護士特約がついていれば、弁護士費用は保険会社に負担してもらえます。

平均余命や介護費用などの試算で揉めがち

遷延性意識障害では、平均余命や将来の介護費など、現時点では断定できない要素についても話し合うことになります。

平均余命や将来の介護費などについて揉めた場合は、医学的な知識や過去の類似する判例などをもとに交渉する必要があります。

弁護士であればこうした点にも精通しているため、示談交渉は弁護士に任せると安心です。

遷延性意識障害の後遺障害認定・慰謝料請求は弁護士に相談

交通事故で被害者が遷延性意識障害になった場合、後遺障害認定や慰謝料請求を弁護士に任せることがおすすめです。

弁護士ができることや、無料相談・弁護士費用の負担軽減方法などについてご案内します。

後遺障害認定・慰謝料請求で弁護士ができること

まずは、後遺障害認定・慰謝料請求を弁護士に任せると、どのようなサポートを受けられるのか解説します。

(1)専門家の観点から後遺障害認定の対策ができる

まず適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。特に介護が必要な場合、後遺障害1級が認定されることで、自賠責保険からは最大1650万円の慰謝料を受け取れるようになります。

しかし、近年の等級認定は厳格化しており、適正な認定を受けるためには、事故直後からの適切な対応が必要です。

たとえば、医師が作成する後遺障害診断書には、必要な検査事項の結果をすべて盛り込み、CT画像・MRI画像などの医学的資料を適切に準備することが求められます。これを怠ると、適正な等級が認められず、十分な慰謝料が受け取れないリスクがあるのです。

弁護士は後遺障害認定にも精通しているため、こうした専門的なアドバイスが可能です。

過去の判例を踏まえた適正な慰謝料額を主張できる

弁護士が交渉に入ることで、過去の判例を踏まえた適正な慰謝料額を主張できるようになります。

本記事でも解説したように、示談交渉の際、加害者側の任意保険会社は相場よりも低い金額を提示してきます。

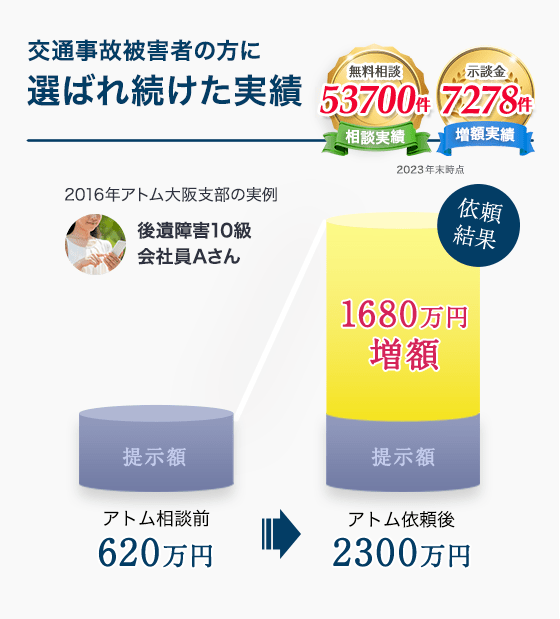

たとえば、遷延性意識障害で要介護1級に認定された場合の後遺障害慰謝料について考えてみます。加害者側の任意保険会社は、自賠責基準である1650万円に近い金額を提示してくるでしょう。

しかし、弁護士が介入することで、弁護士基準である2800万円近くへ引き上げ、より適正な賠償を受け取れる可能性が高まります。

さらに、弁護士に示談交渉を依頼することで効果的な交渉が可能になり、適切な過失割合で示談できる可能性を高められます。

ご家族が交通事故で遷延性意識障害を負った場合、早期に弁護士へ相談し、適切な対応を進めることが大切です。

弁護士への無料相談はこちら|費用負担軽減の方法も紹介

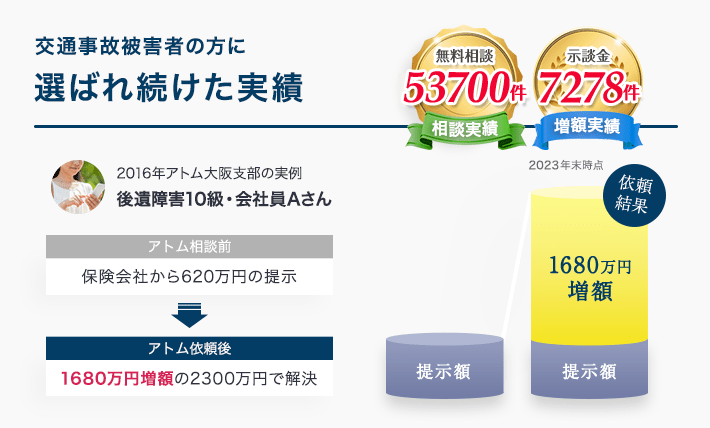

交通事故での意識障害の後遺障害申請や示談交渉にお悩みであれば、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方向けに24時間365日予約受付中の電話・LINE・メールによる無料相談窓口を設けております。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

遷延性意識障害は、他の疾患と比べても高額な請求になりやすいため、相手側の保険会社が適正な金額を支払ってくれないケースは少なくありません。

また、高次脳機能障害が残った場合、後遺障害等級の認定が難しいケースも多く、適切な等級での認定を受けられないこともあります。

弁護士にご依頼いただければ、治療費の請求から後遺障害申請手続き、示談交渉まですべて代わりに進めてもらえます。

慰謝料や示談金の適正な相場金額がいくらか、保険会社からの提示額から増額できそうか、だけでもご確認いただけます。

無料相談やセカンドオピニオンだけの利用でも構いませんので、安心してお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約で費用負担なく依頼ができる場合も

弁護士費用の負担をご不安・ご心配に思って、なかなかご相談できない方も多いと思います。

しかし、弁護士費用特約を利用すれば、費用負担をせずに弁護士への相談・依頼ができます。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や費用について、保険会社が代わりに負担してくれるという特約です。

負担額には上限が設定されていますが、多くのケースで生じる相談料や費用は上限の範囲内に収まるため、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となります。

特約がなくても、遷延性意識障害では特に弁護士費用を差し引いてもなお、弁護士を立てた方が多くの損害賠償金が得られることは多いです。

無料相談の段階で、依頼した際の弁護士費用についてもご確認いただけるので、示談金の見込みや負担費用も踏まえて正式に依頼するかどうかご検討いただけます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了