びまん性軸索損傷の後遺症と後遺障害認定のコツ|交通事故の慰謝料も解説

びまん性軸索損傷(びまん性脳損傷)とは、交通事故などの強い衝撃によって脳内の神経軸索が広範囲に損傷し、脳の各部分で神経伝達がうまくできなっている状態をいいます。

びまん性軸索損傷では、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)、高次脳機能障害、四肢麻痺などの重い後遺症が残る可能性があります。

びまん性軸索損傷の後遺障害は、症状の内容・重さに応じて1級から9級の認定可能性があります。

後遺障害慰謝料の相場は、約690万円から2800万円程度です。

びまん性軸索損傷による損害賠償(示談金)は高額になるケースが多いため、慰謝料を含め、適正な金額をきちんと受け取ることが大切です。

この記事では、びまん性軸索損傷の賠償請求で重要となる前提知識(症状、検査、治療法、後遺障害等級の認定要件、後遺障害慰謝料の相場、後遺障害逸失利益など)を解説します。

目次

交通事故によるびまん性軸索損傷とは?

びまん性軸索損傷の概要と症状

びまん性軸索損傷(Diffuse Axonal Injury、DAI)とは、脳への強い衝撃(外力)で発生する、脳内全体の神経細胞(ニューロン)から伸びる突起(軸索)が切れたり伸びたりする外傷性脳損傷の1つです。

外傷性脳損傷は、大きく分けて、脳挫傷などの局所性脳損傷とびまん性軸索損傷などのびまん性脳損傷の2つに分類されます。

「びまん」は「一面に広がる」という意味なので、びまん性軸索損傷は局所的でなく、広範囲に脳細胞の軸索が損傷している状態を指します。

びまん性軸索損傷では、神経細胞間の情報信号を伝えるための神経線維(軸索)が断裂するため、脳内において上手く情報を伝達できない状況が生じます。

そのため、外傷直後から意識障害が生じることが多いです。

なお、外傷直後から意識障害が生じることが多いのは脳震盪の症状と共通していますが、急性期の意識障害の長さ(軽度のケースでも6時間以上の意識消失が生じ、重度のケースでは昏睡状態が24時間以上続き、脳幹損傷を伴う)を参考に、びまん性軸索損傷と脳震盪をスクリーニングします。

そして、意識が回復したとしても、認知障害(記憶力障害や注意障害、集中力低下、遂行機能障害)、行動障害、人格変化(感情コントロールができなくなるなど)、自律神経の乱れ、運動機能障害(四肢麻痺や片麻痺、筋肉の硬直)、失行(しっこう)などさまざまな症状が生じる可能性があり、重症度によっては日常生活に支障をきたすこともあります。

びまん性軸索損傷の原因

びまん性軸索損傷の原因は、頭部外傷です。

たとえば、交通事故で頭を強く打ち付けたりすると、頭蓋骨内の脳に急激な回転性の圧力が加わります。その結果脳が激しく振れ、脳組織の軸索が伸びて損傷してしまうのです。

なお、びまん性軸索損傷をすると、脳内において点状出血(毛細血管の破裂)が生じ、脳室内出血や外傷性くも膜下出血等を伴うことがよくあります。

さらに、交通事故での頭部外傷後は、びまん性軸索損傷だけでなく、頭蓋骨骨折や顔面骨折を伴うケースも多いです。

また、頭部を直接的に強打していなくても、頭が揺さぶられることでびまん性軸索損傷が生じることもあります。

びまん性軸索損傷の治療法

現代の医学において、びまん性軸索損傷に対する直接的で有効な治療法はありません。

その他の頭部外傷で行われる治療と同じように、急性期には、集中治療室で呼吸や循環の安定、頭蓋内の脳圧をコントロールするなどの全身管理を行い、脳の回復を待つことになるでしょう。

その後は、早期からリハビリテーションを行うことが神経機能改善に効果的と言われています。

なお、近時は再生医療の研究が進んでおり、将来的には損傷した軸索を修復できる可能性もあります。

びまん性軸索損傷の検査

びまん性軸索損傷の診断には、受傷直後からのMRI(特にT2スターやSWI)による微細な出血の検出や、経時的な脳萎縮・脳室拡大の観察が重要です。

ただし、画像上明確な異常が得られない場合も多く、臨床症状や経過とあわせて総合的に評価する必要があります。

びまん性軸索損傷で後遺症が残った時にすべきこと

びまん性軸索損傷の後遺症|遷延性意識障害と高次脳機能障害

びまん性軸索損傷の後遺症として、遷延性意識障害(植物状態)や、精神症状(高次脳機能障害による記憶障害・失認症・言語障害)などを発症することがあります。

これらの後遺症が後遺障害として認められれば、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求が可能です。

それぞれの後遺症について、詳しく解説します。

遷延性意識障害

遷延性意識障害とはいわゆる植物状態のことで、3ヶ月以上、特定の要件に該当する強い意識障害が続きます。

交通事故後に遷延性意識障害となった場合には、損害賠償請求を含め家族がさまざまなことを行う必要があります。詳細については、下記の関連記事をご参考にしてください。

関連記事

交通事故で遷延性意識障害に。後遺障害や症状固定の注意点、慰謝料まで解説

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、脳の記憶や思考、判断などの機能に障害が出る状態です。

具体的な症状としては、物忘れが激しくなったり妄想や嘘が多くなったりする記憶障害、物事を認識する能力が低下する失認症、言葉が出なくなったり聞いた言葉を理解できなくなったりする言語障害などが挙げられます。

関連記事

交通事故での高次脳機能障害|後遺障害認定基準と慰謝料相場を解説

後遺障害認定を受ける|慰謝料請求のために必要

びまん性軸索損傷となり、完治せずに後遺症が残存した場合には、後遺障害認定を受けましょう。

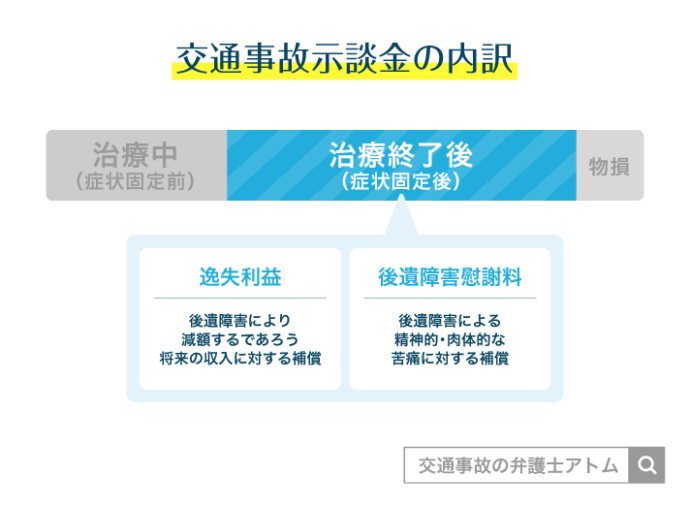

後遺障害認定により「後遺障害等級」を獲得すると、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

- 後遺障害慰謝料

交通事故により後遺障害が残ったことで生じる、精神的苦痛への補償 - 逸失利益

後遺障害による影響で減ってしまう、生涯収入への補償

認定申請のためには、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類とともに調査機関である自賠責保険会社への書類の提出が必要です。

申請方法には、加害者側任意保険会社に申請を任せる事前認定と被害者本人が申請する被害者請求の2つがあります。

両者を比較すると、事前認定には手続きが楽というメリットが、被害者請求には認定に有利な資料を被害者側で精査して提出できるというメリットがあります。

なお、高次脳機能障害の場合、通常必要となる書類に加えて、日常生活状況報告書という書類も作成・提出が必要です。

びまん性軸索損傷で後遺障害認定されるためのポイント

びまん性軸索損傷で後遺障害認定を受けるには、精度の高い画像検査を受けること、受傷初期から定期的に画像検査を受けることが重要です。

後遺障害認定では、後遺障害の存在・程度を客観的・医学的に立証する必要があります。

しかし、びまん性軸索損傷は、大脳皮質には衝撃による明確な異常が認められないことが多く、受傷が広範囲に及ぶため受傷部位の特定が困難であるという特徴があります。

そのため、一般的なCT検査で画像所見が見つかりにくいため、脳内部の軟部組織の微細な変化の描出に優れたMRI検査の拡散強調画像(DWI)やT2強調画像で、脳内の白質部分の微小出血(点状出血)が検出できないかなど異常の有無を発見すべきといえるのです。

また、慢性期(受傷後3ヶ月程度経過した時期)に脳萎縮(脳室拡大)が確認できるかも、後遺障害認定のポイントとなります。

受傷直後と脳萎縮が始まってからの画像とで変化を証明できるよう、受傷初期から定期的に画像検査を受けるようにしましょう。

ただし、こうした対策をしても適切な後遺障害認定を受けられるとは限りません。後遺障害認定にあたっては、過去の事例や専門知識に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

関連記事

交通事故の後遺障害等級が認定されなかった理由と防止法|結果は変えられる?

びまん性軸索損傷で認定されうる後遺障害等級

びまん性軸索損傷による後遺障害で認定されうる後遺障害等級は以下のとおりです。

びまん性軸索損傷で認定されうる後遺障害等級

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 1級1号※ | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 2級1号 ※ | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

※別表1

1級1号の具体例

- 重篤な高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作(食事・入浴・用便・更衣等)に常時介護を要する

- 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要する

2級1号の具体例

- 重篤な高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作(食事・入浴・用便・更衣等)に随時介護を要する

- 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とする

- 日常生活動作は一応できるが、著しい判断力の低下や情動の不安定などにより、日常の生活範囲は自宅内に限定され、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とする

3級3号の具体例

記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの

5級2号の具体例

新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題があるため、一般人に比較して作業能力が著しく制限され、単純作業などに労務が限定されるもの

7級4号の具体例

作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの

9級10号の具体例

問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるため、社会通念上、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

12級13号の具体例

MRIなどによる脳損傷の他覚的所見が認められる

14級9号の具体例

MRIなどによる他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測できる

びまん性軸索損傷の慰謝料相場は?

びまん性軸索損傷の後遺障害慰謝料の相場

びまん性軸索損傷の後遺症が後遺障害として認定された場合に受け取れる後遺障害慰謝料相場の目安は等級別に以下のとおり定められています。

後遺障害慰謝料の相場

| 等級 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1級(要介護) | 2,800万円 |

| 2級(要介護) | 2,370万円 |

| 3級 | 1,990万円 |

| 5級 | 1,400万円 |

| 7級 | 1,000万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 14級 | 110万円 |

たとえば、びまん性軸索損傷で遷延性意識障害が残り、後遺障害1級に認定された場合は、2,800万円の後遺障害慰謝料が認められるでしょう。

また、びまん性軸索損傷により高次脳機能障害が残り、後遺障害2級に認定された場合は、2,370万円程度の後遺障害慰謝料が認められます。

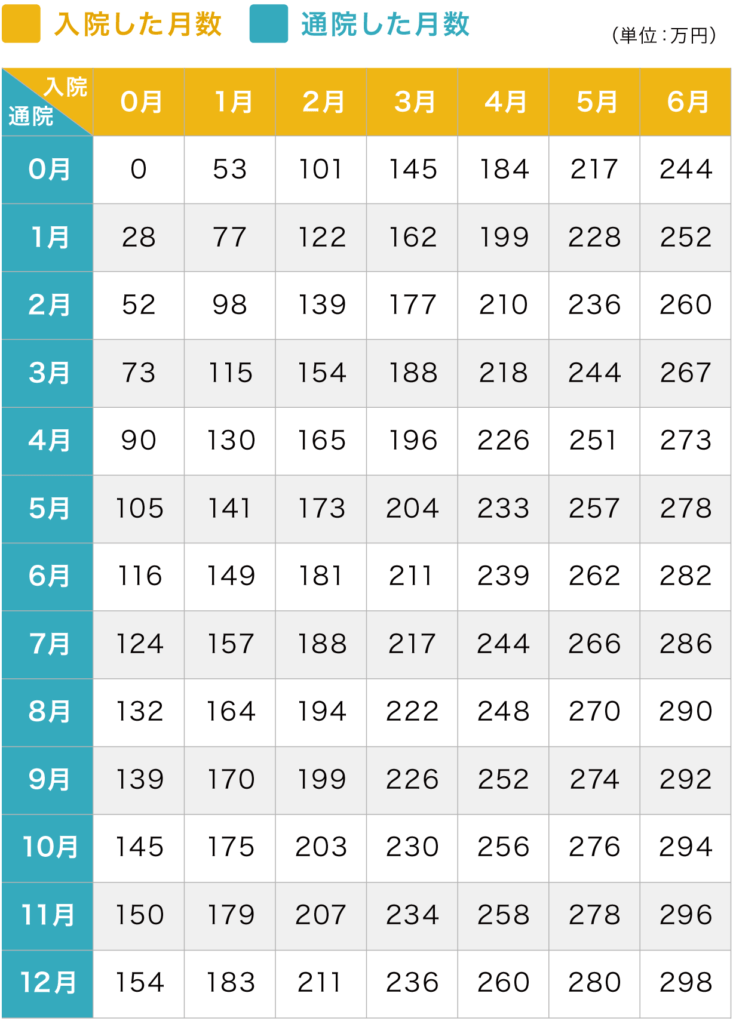

びまん性軸索損傷の入通院慰謝料の相場

交通事故によりびまん性軸索損傷となった場合には、後遺障害慰謝料とは別に、治療のために入院や通院したことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料についても請求することが可能です。

このような慰謝料を入通院慰謝料といいます。

入通院慰謝料は入院期間や通院期間から算出されます。具体的には以下の表のとおりです。

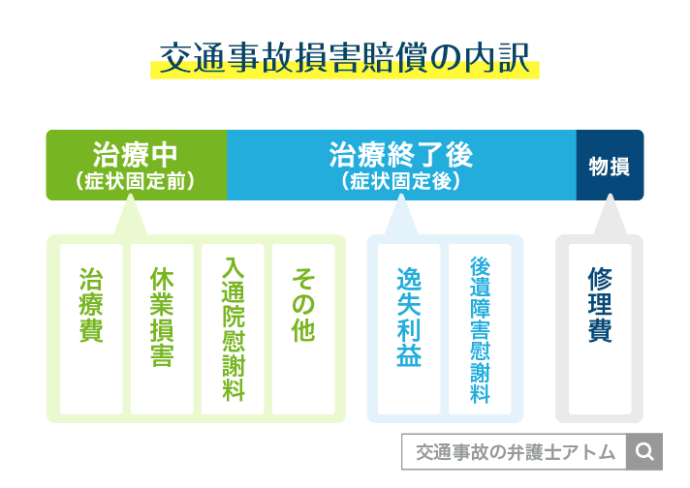

びまん性軸索損傷で請求できる慰謝料以外の費目

加害者側に対する請求を行う際には、慰謝料以外の損害項目についても請求を行いましょう。

交通事故において請求できる慰謝料以外の損害項目は、主に以下のようなものとなります。

交通事故の被害者が請求できる損害

- 治療関係費

治療のために必要となった投薬代・手術代・入院費用・通院交通費など - 休業損害

治療のために休業したため生じた減収に対する補償 - 逸失利益

後遺障害により生じる将来の減収(労働能力の喪失)に対する補償 - 物的損害

交通事故により生じた自動車や自転車の修理費用や代車費用など

【コラム】びまん性軸索損傷の後遺障害逸失利益

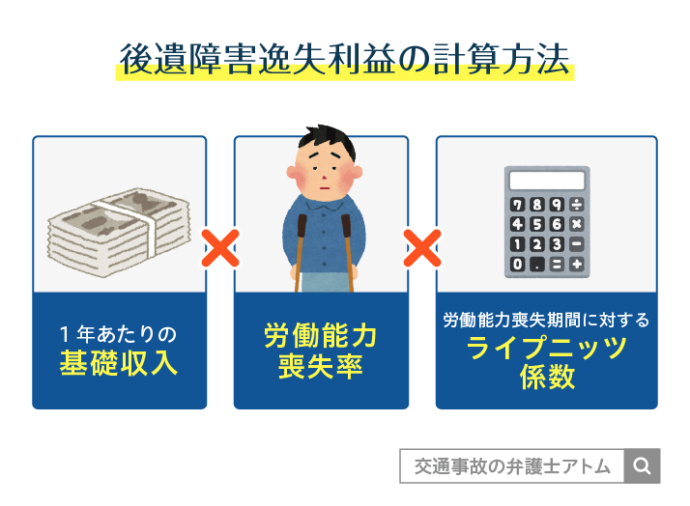

後遺障害逸失利益とは、交通事故等により後遺障害が残った場合、被害者が将来得られたはずの利益(収入)のうち、障害によって失われた部分のことです。

後遺障害逸失利益は、「1年あたりの基礎収入×後遺障害等級に応じた労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」という計算式で求めます。

後遺障害逸失利益の労働能力喪失率には、等級ごとの相場があります。

実務では、この等級ごとの相場も参考にしながら、画像所見や臨床症状等を総合的に評価し、個別事情も考慮して最終的な金額が決まります。

後遺障害逸失利益(労働能力喪失率)の相場

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 1級(要介護) | 100% |

| 2級(要介護) | 100% |

| 3級 | 100% |

| 5級 | 79% |

| 7級 | 56% |

| 9級 | 35% |

| 12級 | 14% |

| 14級 | 5% |

びまん性軸索損傷で適切な慰謝料額を得るポイント

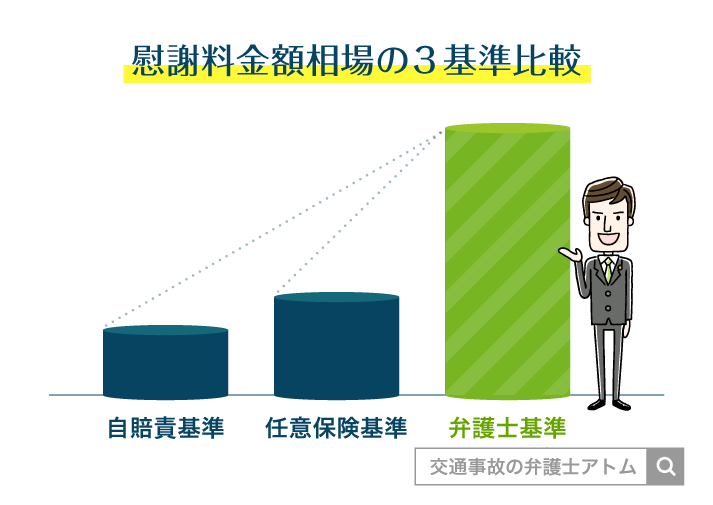

びまん性軸索損傷で適切な慰謝料額を得るには、加害者側に対してしっかり増額交渉していくことが重要です。

交通事故の慰謝料額は、加害者側との示談交渉で決められます。この際、加害者側はここで紹介した相場よりも低い慰謝料額を提示してきます。

この記事で紹介した慰謝料相場は「過去の判例に沿った基準(弁護士基準)」のものですが、加害者側は「国が定めた最低限の基準(自賠責基準)」や「自社独自の基準(任意保険基準)」などの支払基準を適用して慰謝料を算定するからです。

被害者が増額交渉をしても加害者側の任意保険会社がすんなり受け入れることは期待できません。

弁護士基準の金額は、本来裁判所で認められうるものであり、示談交渉時点で専門家ではない被害者が主張しても、説得力がないとされてしまうのです。

しかし、弁護士を立てれば示談交渉段階でも弁護士基準に近い慰謝料額の獲得が期待できます。

びまん性軸索損傷は後遺障害認定の対策も難しい傾向にあるので、認定対策も含めてまとめて弁護士に任せることがおすすめです。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

びまん性軸索損傷の後遺障害が認められた裁判例

交通事故によるびまん性軸索損傷で損害賠償を請求した事案

びまん性軸索損傷の後遺症で損害賠償を請求した裁判例を2つ紹介します。

交通事故で負ったびまん性軸索損傷による後遺障害であることを立証し、後遺障害等級が認定され、高額の賠償金を獲得しました。

センターラインを超えた自動車との正面衝突事故

奈良地判平30・7・31(平成28年(ワ)361号)

被害者はびまん性軸索損傷や多発骨折を負い、高次脳機能障害を発症。歩行器使用時も周囲を認知できず転倒リスクが大きく、食事・トイレ・着替えに介助が必要な状態。びまん性軸索損傷による高次脳機能障害の後遺障害等級と介護の必要性が争点となった。

裁判所の判断

「損害額は、1億1,385万1,537円と認められる。」

奈良地判平30・7・31(平成28年(ワ)361号)

- 後遺障害等級:自賠法施行令別表第一第2級1号(随時介護を要するもの)

- 後遺障害慰謝料:2,400万円

- 後遺障害逸失利益:約3,171万円(労働能力喪失率100%、喪失期間13年間)

- 将来介護費用:施設介護を前提として22年分で約6,564万円

- 配偶者固有の慰謝料:200万円

損害賠償額

1億2,523万1,537円

小学生が運転する自転車と自動車の衝突事故

東京地判平30・3・29(平成28年(ワ)19598号)

8歳男児が自転車で横断中に車と衝突し、びまん性軸索損傷を負った。事故直後は意識障害で呼びかけにも応答せず、遷延性意識障害に。その後リハビリで歩行可能となったが、記憶障害が顕著で危険予知などの判断力も低下し、多くの場面で声掛けや介助を要する状態。後遺障害等級の認定と損害額、被害者側に過失があったかが争点となった。

裁判所の判断

「損害金残元本は9639万8553円となる。」

東京地判平30・3・29(平成28年(ワ)19598号)

- 後遺障害等級:自賠法施行令別表第一第2級1号(随時介護を要するもの)

- 過失相殺:30%減額(児童の前方不確認)

- 後遺障害慰謝料:2,800万円(別表第二併合9級の後遺障害もあることを考慮)

- 後遺障害逸失利益:約6,592万円(労働能力喪失率100%、喪失期間57年間)

- 将来介護費用:施設介護を前提として70年分で約6,354万円

- 近親者固有の慰謝料:父母に各100万円

損害賠償額

9,639万8,553円

びまん性軸索損傷の慰謝料請求は弁護士に相談しよう

びまん性軸索損傷を弁護士に相談するメリット

びまん性軸索損傷となった場合に適切な金額の慰謝料を得るためには、弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談・依頼を行うことで、以下のようなメリットが得られます。

- 適切な後遺障害等級認定を得るためのサポート

- 示談交渉の代理

- 根拠のある増額交渉

弁護士に相談・依頼することで、適切な後遺障害等級の認定を受けたうえで、相場の慰謝料請求が認められる可能性が高まるでしょう。

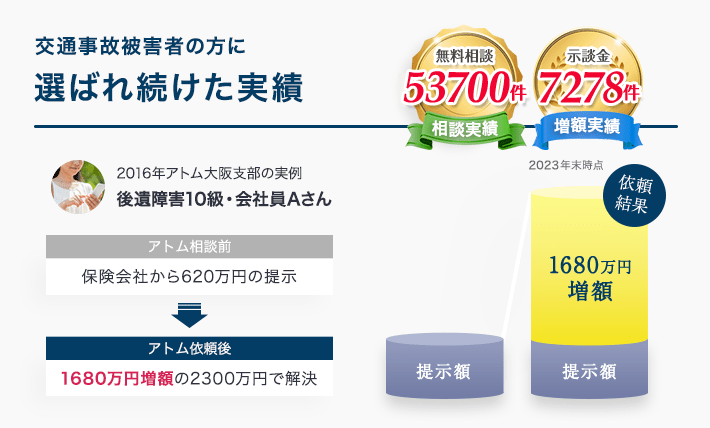

【24時間受付中】アトムの弁護士無料相談

上述したメリットを受けるためにも、まずは弁護士に相談を行いましょう。

相談の際に費用が気になる方は、無料相談を行っている弁護士の相談を受けることをおすすめします。

アトム法律事務所では、交通事故被害者の方に対して無料の法律相談を行っています。

交通事故案件を多く取り扱っているので、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に相談することが可能です。

相談のうえで依頼となると費用が気になる方も多いものですが、ご自身や家族の保険に付帯している弁護士費用特約を利用できれば、弁護士費用の負担を軽くすることができます。

弁護士費用特約

保険会社が法律相談料や弁護士費用を代わりに負担してくれる特約。多くの場合は、相談料が10万円、弁護士費用が300万円を限度としている。

実際に生じる費用が限度額以上となることが少ないので、金銭的な負担なく弁護士への依頼ができる可能性が高い。

弁護士費用特約が利用できない場合でも、アトム法律事務所では、原則として依頼の際に費用をいただかず、加害者側から慰謝料などを回収した際に費用の清算を行うという成功報酬制をとっています。

そのため、依頼の際に金銭面が不安であっても依頼することが可能です。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

びまん性軸索損傷の解決実績

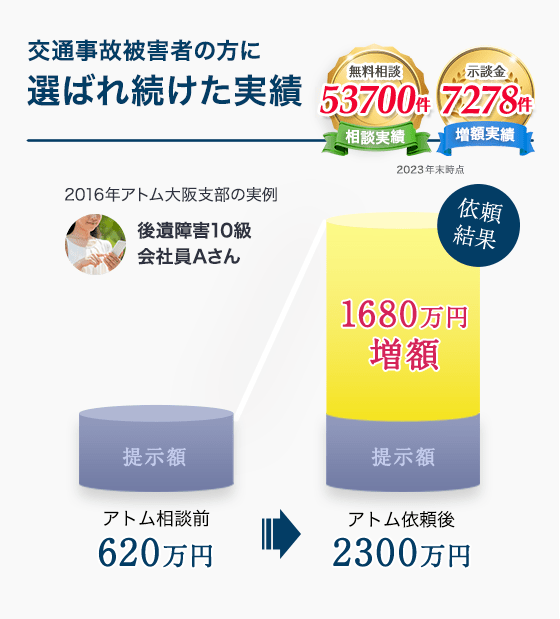

こちらでは、過去に、アトム法律事務所が解決したびまん性軸索損傷の事案について、プライバシーに配慮してご紹介します。

事例(1)高次脳機能障害、びまん性軸索損傷等で1144万円増額

こちらの事案では、ご相談の段階で後遺障害等級がすでに認定済みでしたが、弁護士による示談交渉で増額の余地があったケースです。

アトム法律事務所の弁護士の示談交渉により、ご相談から0.5か月で1144万円増額。最終的な受取金額が3000万円で示談成立となりました。

| 最終回収金額 | 3000万円(※1144万円増額) |

| 提示額 | 1855万円 |

| 年代、職業 | 20~30代、無職 |

| 傷病名 | 外傷性くも膜下出血、高次脳機能障害、びまん性軸索損傷 |

| 後遺障害等級 | 9級10号 |

事例(2)びまん性軸索損傷で後遺障害1級認定により4400万円の賠償金を回収

こちらの事案では、アトム法律事務所の弁護士が、後遺障害等級認定をサポートし、1級1号が認定され、最終的に4400万円の賠償金を受け取ることができました。

| 最終回収金額 | 4400万円 |

| 年代、職業 | 60~70代、アルバイト |

| 傷病名 | 脳挫傷、びまん性軸索損傷 |

| 後遺障害等級 | 1級1号 |

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了