交通事故による急性硬膜下血腫の後遺障害は?等級や慰謝料から症状まで解説

交通事故で頭を強く打ち、「急性硬膜下血腫」と診断された場合、命に関わる重大な状態に加え、後遺症が残るリスクも高くなります。

意識障害や認知機能の低下、言語・運動障害など、日常生活に影響を及ぼす症状が現れることも少なくありません。

さらに、後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定や損害賠償の手続きなど、法的な対応が必要になる場面も出てきます。

事故対応のなかで「何から始めればいいのか」「損をしないためにはどうすればいいのか」と悩まれる方も多いでしょう。

本記事では、急性硬膜下血腫の症状や治療、後遺症の特徴について触れながら、後遺障害等級や慰謝料の考え方、弁護士に相談するメリットまで、わかりやすく整理しています。

ご本人やご家族が不安を少しでも軽くし、納得のいく対応を進められるよう、必要な情報をお届けします。

目次

交通事故で急性硬膜下血腫に|どんなケガ?どう対処する?

急性硬膜下血腫とは、交通事故などによる頭部外傷が原因で、脳と硬膜のあいだに血液がたまる病気です。

特に交通事故では、強い衝撃で脳表面の血管が損傷し、急速に血腫が広がるケースもあります。

放置すると命に関わるおそれがあるため、早期の発見と治療が極めて重要です。

まずは、急性硬膜下血腫の概要と、混同されやすい慢性硬膜下血腫との違いを解説します。

急性硬膜下血腫とは?交通事故で発生する原因と症状

急性硬膜下血腫は、交通事故などで頭を強く打ったときに起こることがある、重い頭部のケガのひとつです。

脳と硬膜のあいだに血がたまってしまい、脳が圧迫されることで、意識障害などの症状が現れることもあります。

特に交通事故では、以下のような強い衝撃によって急速に症状が進行することもあるため、早めの受診と治療がとても大切です。

- 交通事故時にエアバッグが作動せず、ハンドルなどに頭を打ち付けた

- 事故の衝撃で、頭が強く振れた

- 事故の衝撃で地面に頭を打ち付けた

- 自転車事故やバイク事故でヘルメットをかぶっておらず、頭を打った

初期症状は意識障害・頭痛・嘔吐など

急性硬膜下血腫になると、事故直後から意識がもうろうとする、頭が強く痛む、吐き気がするといった症状が現れることがあります。

特に意識障害は早い段階で見られることが多く、短時間のうちに意識を失ってしまうケースもあります。

主な症状は、次のとおりです。

- 意識障害(反応が鈍くなる、呼びかけに答えづらい)

- 頭痛(事故直後または数時間後に強くなることも)

- 嘔吐(頭痛や意識障害に伴って起こる)

頭痛はすぐに出る場合もあれば、受傷から数時間経ってから現れることもあり、時間差で悪化することもあるため注意が必要です。

嘔吐は、他の症状と組み合わさって現れることが多く、体調の異変を感じたらすぐに受診することが大切です。

なお、症状がいったん落ち着いているように見えても、あとから急に悪化するケースも少なくありません。

たとえば、事故直後は普通に話せていた方が、数時間後に突然意識を失ってしまうといったことも実際にあります。

「たいしたことはない」と思っても、少しでも違和感があれば、なるべく早く医師に相談するようにしましょう。

放置すると危険?命に関わるケースも

急性硬膜下血腫は、症状の進行が早いことがあるため、対応が遅れると命に関わるおそれもあります。

血腫が脳を圧迫すると、脳の働きがどんどん低下していき、呼吸や意識をつかさどる機能にまで影響が及ぶことがあるのです。

特に事故後しばらくは、「ちょっとした頭痛だけだから」「一時的な気分の悪さかな」と見過ごされがちですが、「そのうち治る」と放っておくのは非常に危険です。

見た目では分かりづらくても、体の中では進行していることもあるため、気になる症状があれば早めに医療機関を受診してください。

早い段階で検査や治療を受けていれば、重い後遺症や命の危険を避けられるケースもあるため、「念のため」に動くことが、いちばん確実な備えになります。

具体的には、事故後早期に頭部のCTやMRIの検査を受けると良いでしょう。

慢性硬膜下血腫との違いは?進行スピードとリスクに差がある

急性硬膜下血腫とよく似た名前のものに「慢性硬膜下血腫」がありますが、両者は進行のスピードや危険性が異なります。

急性型は、事故などで強い衝撃を受けたあと、数時間〜1日ほどで急激に症状が悪化するケースが多く、早急な治療が必要です。

一方で、慢性型は軽い打撲などがきっかけで、数週間〜数か月かけて少しずつ症状が現れるのが特徴です。

交通事故のような大きな外傷のあとに起きた場合は、まず「急性型」の可能性を考えて、できるだけ早く病院で診てもらうことが大切です。

なお、先述の通り、慢性硬膜下血腫の場合は症状が出るまでに時間がかかります。

症状が出た時点で示談が成立していても、交通事故との因果関係を証明できれば賠償請求できる可能性があるので、一度弁護士にご相談ください。

急性硬膜下血腫の治療は?開頭術やリハビリを解説

急性硬膜下血腫の治療では、手術によって脳にたまった血液(血腫)を取り除く方法が中心となります。

一般的には、全身麻酔のもとで頭蓋骨に穴を開けて血腫を除去する「開頭血腫除去術」が行われます。

血腫による脳の圧迫が強いほど症状の進行も早くなることがあるため、手術はなるべく早い段階で行うことが大切です。

手術の内容や時期は、医師が画像検査や症状の変化を見ながら判断します。

場合によっては経過観察で済むこともありますが、見た目だけでは判断できないため、専門的な判断が欠かせません。

後遺症を軽くするには?回復を助けるリハビリの内容

急性硬膜下血腫は、たとえ手術が成功しても脳へのダメージが残ることがあり、後遺症につながるケースも少なくありません。

そのため、治療後のリハビリテーションは、回復のためにとても重要なステップとなります。

リハビリでは、症状に合わせて運動療法や言語療法、作業療法などが行われます。

たとえば、手足の動きに麻痺がある場合は体の動かし方をトレーニングしたり、言葉がうまく出ない場合には発声練習や言語訓練を通じて少しずつ改善を目指したりします。

交通事故の急性硬膜下血腫で生じる後遺障害は?

急性硬膜下血腫は、手術や治療のあとも脳へのダメージが完全には回復しないことがあり、後遺障害として残るケースもあります。

これらの後遺障害について、詳しく見ていきましょう。

高次脳機能障害(認知機能)|記憶力・集中力に影響

交通事故で急性硬膜下血腫を負った場合、脳にダメージが残り、記憶力や集中力といっ「認知機能」に影響が出ることがあります。

このような症状は「高次脳機能障害」とも呼ばれ、本人も周囲も気づきにくい形であらわれることが多いのが特徴です。

たとえば、「話した内容をすぐ忘れる」「ぼんやりして集中できない」「ちょっとしたことでイライラする」など、日常生活に支障が出る場面も少なくありません。

リハビリでは、そうした変化を丁寧に見きわめながら、メモを取る習慣をつける訓練や、感情のコントロールを助ける心理的サポートなど、症状に合った対処を行っていきます。

高次脳機能障害により生じる後遺症の症状についてより詳しく知りたい方は『交通事故での高次脳機能障害|後遺障害認定基準と慰謝料相場を解説』の記事をご覧ください。

遷延性意識障害

交通事故で急性硬膜下血腫となり、脳の機能が著しく低下してしまうと、遷延性意識障害が発症し、昏睡状態に陥ってしまう恐れがあります。

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、昏睡状態に陥った後、目を開けること(開眼)はできるものの、周囲との意思疎通が困難な状態が3か月以上続く深刻な疾患です。

遷延性意識障害となってしまうと、後遺症として意識が戻らず、いわゆる寝たきりの状態になってしまいます。

意識が戻った場合も、高次脳機能障害が後遺症として残ってしまう可能性が高いでしょう。

遷延性意識障害の症状や遷延性意識障害となってしまった場合に知っておくべきことについては『交通事故で遷延性意識障害に。後遺障害や症状固定の注意点、慰謝料まで解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

外傷性てんかん

急性硬膜下血腫により脳に損傷を負うと、外傷性てんかんが後遺症として発症してしまうことがあります。

てんかんとは、脳の神経細胞の異常な電気活動により、突然意識を失ったり、身体が勝手に動くなどの症状(発作)が繰り返し起きる、慢性的な脳の病気です。

てんかんが発症した場合には、抗てんかん薬により発作を起こさないようにするという治療がなされます。

てんかんによる後遺症の症状については『てんかんが交通事故で発症したら|外傷性てんかんの後遺障害の解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

運動障害|歩行や身体操作に支障

急性硬膜下血腫の後遺症として、手足の動きがうまくいかなくなったり、思うように体が動かせなくなる「運動障害」が残ることがあります。

脳からの指令がうまく届かなくなることで、力が入りづらい・スムーズに歩けない・転びやすくなるといった症状があらわれることもあります。

たとえば、「歩いていてふらつく」「ペンをうまく持てない」「段差でつまずきやすい」といった、日常のささいな動作が難しく感じる場面が増えてくるかもしれません。

リハビリでは、理学療法士など専門スタッフによるストレッチや筋力トレーニング、動作の再学習などを行い、少しずつ動きを取り戻していくサポートをしていきます。

言語障害|発語・理解に関する症状

交通事故のあと、急性硬膜下血腫による影響で、うまく言葉が出なかったり、話しかけられても内容が理解しづらいといった「言語障害」が起こることがあります。

発語がうまくできない、発音が不明瞭になる、言いたい言葉が出てこないなど、これまで普通にできていた会話が難しく感じることもあるかもしれません。

また、自分では話しているつもりなのに伝わっていなかったり、相手の話をうまく理解できなかったりすることで、コミュニケーションがうまくいかず、もどかしさを感じるケースもあるでしょう。

言語障害のリハビリでは、発声練習、読み書きの訓練、言葉の理解力を高めるトレーニングなどが行われます。

症状の程度に合わせて、専門の言語聴覚士とともに、少しずつ言葉のやり取りを取り戻していくことを目指します。

急性硬膜下血腫の後遺障害等級は?慰謝料や認定のポイント

急性硬膜下血腫によって後遺症が残った場合、その症状の種類や重さに応じて「後遺障害等級」が認定されることがあります。

後遺障害等級がつくと、等級ごとに決められた慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求できるようになります。

認知機能・運動・言語など、それぞれの障害ごとに等級の基準が異なるため、まずはどのような症状に、どんな等級が認定されるのかを確認しておきましょう。

急性硬膜下血種の後遺障害等級は?認定基準や慰謝料相場の早見表

急性硬膜下血腫によって後遺症が残った場合、認定された後遺障害等級によって、受け取れる慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わってきます。

まずは、主な等級と金額の目安を一覧で確認してみましょう。

運動障害・認知障害

| 等級 | 認定条件の一例 | 慰謝料 |

|---|---|---|

| 1級1号 (要介護) | 高度の痴呆症状があったり、運動障害があったりして排泄や食事などの生きていく上で必要な動作にも介助が必要 | 2,800万円 |

| 2級1号(要介護) | 排泄や食事などの活動はできても、生命維持のためには家族からの声かけや監督が必要 | 2,370万円 |

| 3級3号 | 記憶力や集中力、学習能力、対人関係を築く能力などの問題で、一般的な就労が全くできない、または困難 | 1,990万円 |

| 5級2号 | 単純な作業の繰り返しなら就労できるが、学習能力や新しい環境での継続的な就労には問題があるため、就労の維持には職場の理解と援助が必要 | 1,400万円 |

| 7級4号 | 一般的な就労は維持できるが、手際の悪さや忘れっぽさ、ミスの多さなどから他の労働者と同等の作業はできない | 1,000万円 |

| 9級10号 | 一般的な就労はできるが、問題解決能力などに支障が出ており、作業効率や作業持続力に問題がある | 690万円 |

| 12級13号 | 他覚的な障害があるが、労務に大きな影響はない | 290万円 |

| 14級9号 | 医学的証明は困難でも、症状が継続していると評価されるケース | 110万円 |

遷延性意識障害

| 等級 | 認定基準 | 慰謝料 |

|---|---|---|

| 要介護1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 2,800万円 |

外傷性てんかん

| 等級 | 認定基準 | 慰謝料 |

|---|---|---|

| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,400万円 |

| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,000万円 |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 690万円 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 290万円 |

咀嚼・言語障害

| 後遺障害等級 | 等級認定の要件 | 慰謝料 |

|---|---|---|

| 3級2号 | 流動食以外は食べられない、または4種の語音のうち3種の語音が発音できない | 1,990万円 |

| 4級2号 | 粥食や粥食に準ずる程度のものしか食べられず、4種の語音のうち2種の語音が発音できない、綴音機能に障害がある | 1,670万円 |

| 6級2号 | 粥食や粥食に準ずる程度のものしか食べられない、または4種の語音のうち2種の語音が発音できない、綴音機能に障害がある | 1,180万円 |

| 9級6号 | 十分に咀嚼できないものがあり、4種の語音のうち1種の語音が発音できない | 690万円 |

| 10級3号 | 十分に咀嚼できないものがある、または4種の語音のうち1種の語音が発音できない | 550万円 |

| 12級相当 | 開口障害などが原因で、咀嚼に相当時間がかかる | 290万円 |

4種の語音とは、口唇音(ま・ば・ぱ・わ行の音、ふ)、歯舌音(さ・た・だ・な・ら・ざ行の音、し、しゅ、じゅ)、口蓋音(か・が・や行の音、ひ、ぎゅ、にゅ、ん)、喉頭音(は行の音)のこと

等級は症状の種類や重さによって決まります。詳細は医師の診断内容や検査結果に基づいて判断されます。

急性硬膜下血腫の後遺症が後遺障害認定を受ける流れ

急性硬膜下血腫で後遺障害認定を受けるには、専門機関にて審査を受ける必要があります。

審査を受けるための申請手続きは、主に5つのステップで進めていきます。

後遺障害申請の5ステップ

- 症状固定と診断される

→ 主治医が「後遺症が残っている」と判断するタイミング - 後遺障害診断書を医師に作成してもらう

→ MRIやCTなどの画像検査結果とあわせて、症状や生活への影響を記載してもらう - 必要書類をそろえて加害者側の保険会社(自賠責)に提出する

→ 診断書、事故証明、通院記録などの提出が必要 - 調査事務所で審査が行われる

→ 書類をもとに後遺障害の有無と等級が判断される - 結果の通知が届く

→ 認定された等級に応じて、慰謝料や逸失利益の請求が可能になる

上記は「被害者請求」と呼ばれる申請方法です。申請方法には、3の段階において加害者側の任意保険会社を仲介する「事前認定」もあります。

しかし、審査時に症状の実態を正しく伝えやすく、適切な認定を受けやすいという点では、被害者請求のほうがおすすめです。

どちらが適切か判断に迷う場合は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

認定のポイントは資料の準備や医師の意見書

後遺障害等級の認定を受けるためには、単に症状があるだけではなく、「それを医学的・客観的に証明できる資料」が重要になります。

認定のポイントになるのは、次のような要素です。

- 医師の診断書や画像検査の結果(MRI・CTなど)

- 事故後の経過やリハビリ内容の記録

- 日常生活や仕事への支障を示す客観的な情報(家族のメモや職場の証言など)

特に、医師の診断書に「どのような症状が、どのくらい生活に影響を与えているか」が具体的に書かれていることが重要です。

医師に正確に伝えるためには、症状を感じたタイミングや困っていることを日常的にメモしておくと役立ちます。

また、認定手続きは専門性が高く、保険会社とのやり取りや資料の整備も手間がかかるため、弁護士に相談して進めるのがおすすめです。

専門家のサポートがあれば、必要な証拠を整理しながら、適切な等級認定を目指せます。

急性硬膜下血腫で後遺障害認定された場合の注意点

交通事故で急性硬膜下血腫になり、後遺障害認定されたとしても、それだけで適正な慰謝料請求ができるとは限りません。

慰謝料請求は基本的に、加害者側との示談交渉を通して行うものであり、交渉次第で受け取れる金額が変わるからです。

ここからは、急性硬膜下血腫で後遺障害認定された場合の慰謝料請求について詳しく解説します。

後遺障害認定されれば逸失利益も請求できる

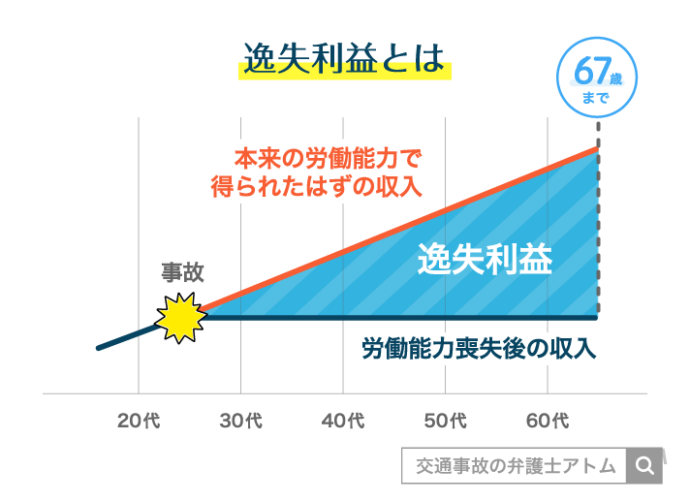

急性硬膜下血腫で後遺障害認定された場合、等級に応じた後遺障害慰謝料に加え、逸失利益も請求できます。

逸失利益とは、後遺障害による労働能力の低下により減ってしまう、生涯収入の補償です。

逸失利益の金額は、基本的には以下の要素から決定されます。

- 事故前の収入

- 労働能力喪失率

- 労働能力喪失期間

労働能力喪失率は、後遺障害によってどの程度の労働力が失われたかを表すもので、後遺障害等級ごとに目安が決められています。

しかし、後遺障害の種類や実際の仕事への影響度などを考慮して、個別的に労働能力喪失率が判断されることもあります。

また、労働能力喪失期間は、基本的には「症状固定年齢から67歳」までです。ただし、後遺障害の内容や職業に応じて、柔軟に調整されることもあるでしょう。

加害者側の任意保険会社は、実際よりも労働能力喪失率や労働能力喪失期間を低く見積もり、低額な逸失利益を主張してくる傾向にあります。

加害者側から提示された金額をうのみにするのではなく、まずは弁護士に確認を取ることが重要です。

後遺障害の内容次第では将来介護費なども請求可能

交通事故による急性硬膜下血腫で、介護が必要な後遺障害が残った場合には、将来介護費を請求できる場合があります。

将来介護費の例

- 家族や介護人による介護に対する費用

- 介護用ベッドやおむつなど介護用品の費用

- 手すりの設置など介護に伴うリフォームの費用

ただし、将来介護費は必ずしも請求できる費目ではないため、加害者側と請求の可否をめぐり争いになる可能性があります。

請求が認められたとしても、金額に関してもめることも十分に考えられるでしょう。

適切な将来介護費を請求するには、過去の類似事例や将来必要になる介護費の試算などを根拠として提示し、交渉する必要があります。

交渉対策については事前に弁護士に相談し、できれば交渉まで弁護士に任せることがおすすめです。

弁護士に相談するべき理由とは|費用や活用メリットも解説

後遺障害の申請や示談交渉は、専門的な知識や書類の準備が求められるうえ、結果によって損害賠償の金額も大きく変わってきます。

自分ひとりで進めるにはハードルが高く、「本当にこれでいいのか」と不安になる場面も多いでしょう。

そんなときに頼りになるのが、交通事故に強い弁護士のサポートです。

ここでは、弁護士に相談・依頼することで得られるメリットや、費用の負担を抑える方法について解説します。

弁護士がサポートできること一覧

「何をしてくれるんだろう?」と不安に思う方も多いかもしれません。

交通事故の後、弁護士が実際にサポートできる主な内容は以下の通りです。

- 後遺障害等級の認定サポート

診断書の内容整理や、必要な医療資料の収集をサポート - 損害賠償額の算定

慰謝料・逸失利益・休業損害などの適正な金額を見積もる - 保険会社との示談交渉

交渉を一任でき、相場に見合った金額での解決を目指せる - 証拠の収集・整理

事故状況や後遺症の影響をきちんと証明するための資料整備 - 認定されなかった場合の異議申立て

再申請や必要書類の見直しなど、粘り強く対応してもらえる

弁護士に依頼すれば、制度や手続きに不慣れな方でも、納得できる結果を目指しやすくなります。

「これって自分のケースでも頼れるのかな?」と感じたら、まずは気軽に相談してみましょう。

弁護士費用特約で費用負担を軽減できる可能性も

「弁護士に相談したいけど、費用が心配…」という方も多いかもしれません。

そんなときにぜひ確認してほしいのが、ご自身が加入している自動車保険などに付いている「弁護士費用特約」です。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、交通事故に関する損害賠償の相談や交渉を弁護士に依頼した際に、その費用を保険でまかなえる仕組みです。

多くの場合、以下のような補償が受けられます。

- 弁護士費用:300万円まで補償されるのが一般的

- 法律相談料:10万円程度まで補償されるケースが多い

この特約があれば、実質的に自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性が高まります。

しかも、家族の保険に特約がついていれば、自分の事故でも使える場合があるため、忘れずにチェックしてみましょう。

交通事故の無料相談はこちら|年中無休で相談予約ができる

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象とした無料の法律相談を実施しています。

交通事故の実務に精通した弁護士が、ご相談者様の質問やお困りごとをおうかがいしたうえで、アドバイス可能です。電話・LINEでご自宅から相談できるので、まずは気軽にお問合せください。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了